合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

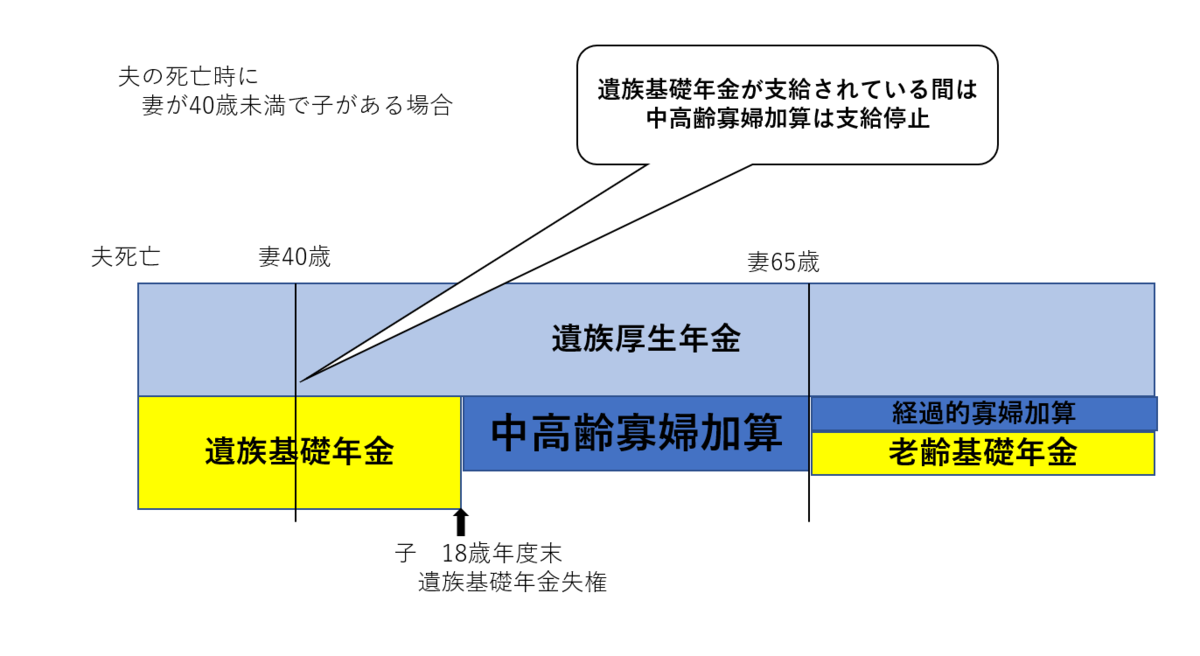

経過的寡婦加算

R3-234

R3.4.14 経過的寡婦加算でよく出るところ

テーマは「経過的寡婦加算」です。

『中高齢寡婦加算』と違う点を特に意識してください。

では、こちらからどうぞ!

①<H14年出題>

遺族厚生年金の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれであるときは、その妻が65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、中高齢寡婦加算及び経過的寡婦加算は支給停止される。

【解答】

①<H14年出題> ×

中高齢寡婦加算の支給は65歳で終了しますが、65歳以後は、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算されます。

ポイント!経過的寡婦加算は生年月日の要件あり!

「経過的寡婦加算」は、昭和31年4月1日以前に生まれた者が対象です。

★なぜ、「昭和31年4月1日以前」なの??

会社員の被扶養配偶者が「第3号被保険者」として国民年金に強制加入するようになったのは、「昭和61年4月1日」からで、その前(旧法時代)は、「国民年金は任意加入」でした。

例えば、会社員に扶養される妻が「昭和31年4月2日」以降生まれの場合を考えてみましょう。昭和31年4月2日以降生まれの妻には経過的寡婦加算は支給されません。

なぜなら、昭和61年4月1日時点で30歳未満だからです。仮に20歳から60歳まで40年間会社員に被扶される妻で、旧法時代に任意加入していなかったとしても、40年のうち30年以上は第3号被保険者となり、老齢基礎年金の額は、満額の4分の3以上(480月のうち360月以上)で計算されます。

65歳まで加算される「中高齢寡婦加算」が遺族基礎年金の4分の3なので、それと同額の老齢基礎年金が65歳から支給されます。そのため「経過的寡婦加算」でカバーする必要がないからです。

一方、「昭和31年4月1日」以前生まれの妻の場合は、同じく40年間会社員に扶養される妻だった場合、第3号被保険者の期間が30年未満となり、老齢基礎年金の額が4分の3未満となります。

経過的寡婦加算は、その4分の3未満になる部分をカバーするために加算されるものです。

(昭60年法附則第73条)

では、こちらの問題をどうぞ!

②<H15年出題(修正)>

遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日に応じて最低39,070円から最高780,900円までの額として加算される。

【解答】

②<H15年出題(修正)> ×

経過的寡婦加算の額は、最低19,547円から最高585,700円までの額となります。

計算式は、次の通りです。

「中高齢の寡婦加算の額」-「満額の老齢基礎年金」×妻の生年月日に応じた乗率

乗率は、昭和2年4月1日以前生まれは「ゼロ」で生年月日が若いほど乗率は大きくなり、一番若い「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」生まれは、「480分の348」となります。

経過的寡婦加算が中高齢寡婦加算と同額の「585,700円」になるのは、昭和2年4月1日以前生まれ。最低額の19,547円になるのは、「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」生まれです。

若い人ほど「第3号被保険者期間」が長くなる=老齢基礎年金が多くなるので、経過的寡婦加算は逆に少なくなる仕組みです。

再度、中高齢寡婦加算との違いを確認しましょう。

・中高齢寡婦加算の額は → 妻の生年月日にかかわらず一定の金額

・経過的寡婦加算の額は → 妻の生年月日に応じた率を使用し算出される

(昭60年法附則第73条)

こちらもどうぞ!

③<H28年出題>

経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】

③<H28年出題> 〇

遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止されます。

障害基礎年金で満額保障されるので、経過的寡婦加算でカバーする必要が無いからです。

(昭60年法附則第73条)

社労士受験のあれこれ