合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

令和7年度版

毎日コツコツ。 社労士受験のあれこれ

このページは令和7年度版です。

こちらのページは令和7年度試験向けに書いた記事です。

法改正は反映されていませんので、ご注意ください。

令和8年度試験向けの「社労士受験のあれこれ」はこちらからどうぞ。

社労士受験のあれこれ(令和8年度版)

当日の最終チェック

R7-361 8.24

いよいよ当日です!社一の第1条をチェックします

当日です! 100%の力が発揮できるよう、祈っています。 一つずつ、落ち着いて取り組んでくださいね。 応援しています! |

社一の法律の第1条を総ざらいしましょう。

★国民健康保険法 第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

★高齢者の医療の確保に関する法律 第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

★船員保険法 第1条 (目的) この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

★介護保険法 第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

★確定給付企業年金法 第1条 (目的) この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

★確定拠出年金法 第1条 (目的) この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

★児童手当法 第1条 (目的) この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

★社会保険労務士法 第1条 (目的) この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

本試験前の最終チェック

R7-360 8.23

本試験前に第1条を総ざらいしましょう!(穴埋め問題もあります)

最後の1日です。

覚えたことは忘れないように 自信をもって解答できるように 最後の1日は、今までみてきたテキストをもう一度見直しましょう。 気になるところは、必ず見返してくださいね。 |

各法律の第1条を総ざらいしましょう。

条文を読んでみましょう。

最後に穴埋め問題もあります。

労働基準法第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労働安全衛生法第1条 (目的) この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

労働者災害補償保険法第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

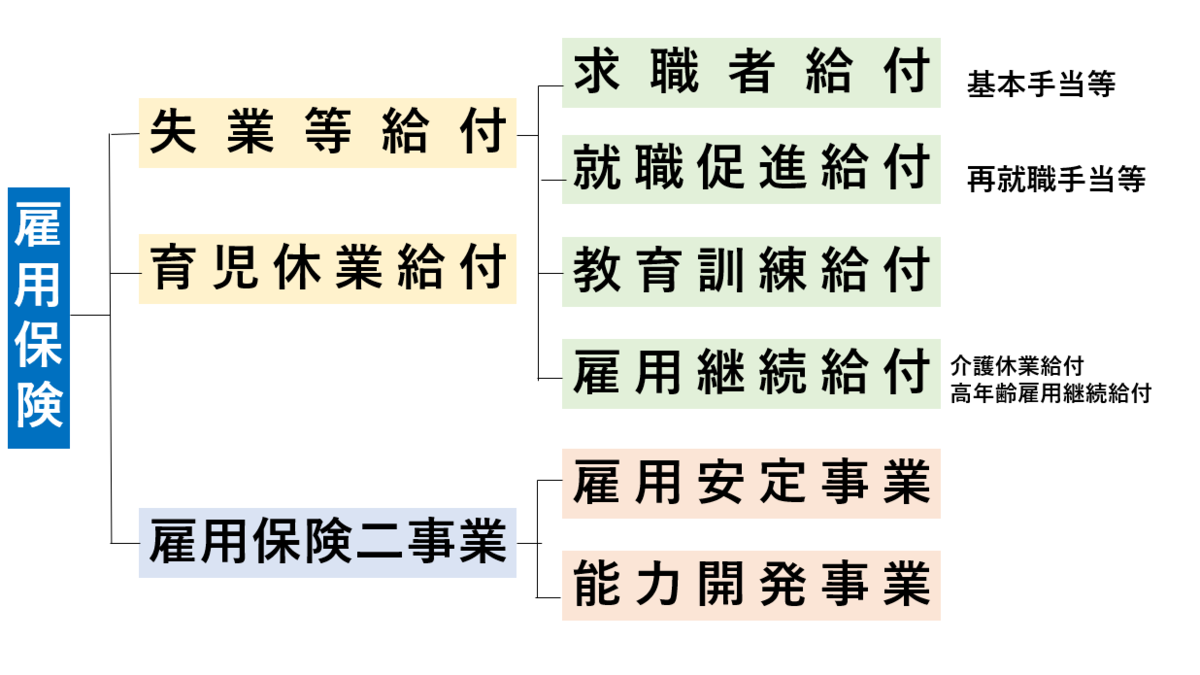

雇用保険法第1条(目的) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

労働保険徴収法第1条(趣旨) この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

健康保険法第1条(目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

国民年金法第1条(国民年金制度の目的) 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

厚生年金保険法第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |

空欄を埋めてみましょう

★労働基準法第1条 (労働条件の原則)

① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

【解答】

★労働基準法第1条 (労働条件の原則)

<A> 人たるに値する生活

<B> この基準

★労働安全衛生法第1条 (目的)

この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための< B >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 < C >を促進することを目的とする。

【解答】

★労働安全衛生法第1条 (目的)

<A> 労働基準法

<B> 危害防止基準

<C> 快適な職場環境の形成

★労働者災害補償保険法第1条

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< B >を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の< C >に寄与することを目的とする。

【解答】

★労働者災害補償保険法第1条

<A> 複数事業労働者

<B> 保険給付

<C> 福祉の増進

★雇用保険法第1条(目的)

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< B >を図ることを目的とする。

【解答】

★雇用保険法第1条(目的)

<A> 所定労働時間を短縮することによる就業

<B> 福祉の増進

★労働保険徴収法第1条(趣旨)

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、< A >等に関し必要な事項を定めるものとする。

【解答】

★労働保険徴収法第1条(趣旨)

<A> 労働保険事務組合

★健康保険法第1条(目的)

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。

【解答】

★健康保険法第1条(目的)

<A> 福祉の向上

★国民年金法第1条(国民年金制度の目的)

国民年金制度は、< A >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の< B >に寄与することを目的とする。

【解答】

★国民年金法第1条(国民年金制度の目的)

<A> 日本国憲法第25条第2項

<B> 維持及び向上

★厚生年金保険法第1条 (この法律の目的)

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。

【解答】

★厚生年金保険法第1条 (この法律の目的)

<A> 福祉の向上

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働安全衛生法<最終チェック>

R7-359 08.22

覚えたことは忘れない「元方事業者」(労働安全衛生法)

本試験まで、あと2日です。

覚えたことは忘れないように 自信をもって解答できるように 最後の2日間は、今までみてきたテキストをもう一度見直しましょう。 |

今回のテーマは「元方事業者」です。

条文を読んでみましょう。

★業種の如何にかかわらず元方事業者に適用される規定です

(元方事業者の講ずべき措置等) 法第29条 ① 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。 ② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。 ③ 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 |

★特定元方事業者とは、「建設業・造船業」の元方事業者です

(特定元方事業者等の講ずべき措置) 法第30条第1項 ① 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 (1) 協議組織の設置及び運営を行うこと。 (2) 作業間の連絡及び調整を行うこと。 (3) 作業場所を巡視すること。 (4) 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 (5) 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 (6) 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 |

★製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者の講ずべき措置です

法第30条の2第1項 ① 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 ※政令で業種が定められていませんので、「製造業(造船業除く)」のみに適用されます |

過去問をチェックしましょう

①【H19年選択式】

労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

【解答】

①【H19年選択式】

<A> 一の場所

②【H18年出題】

業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

【解答】

②【H18年出題】 〇

第29条は、「業種のいかんを問わず」適用されることがポイントです

③【H22年出題】

製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

【解答】

③【H22年出題】 ×

元方事業者は、「関係請負人の労働者」に対しても、指導及び指示を行わなければなりません。

(法第29条)

④【H26年出題】

労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

【解答】

④【H26年出題】 ×

労働安全衛生法第29条第2項違反に、罰則はありません。

⑤【H27年出題】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

【解答】

⑤【H27年出題】 ×

作業期間中少なくとも1週間に1回ではなく、毎作業日に少なくとも1回巡視しなければなりません。

条文を読んでみましょう。

則第637条 (作業場所の巡視) ① 特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行なわなければならない。 ② 関係請負人は、特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 |

⑥【H20年出題】

特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第20条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。

【解答】

⑥【H20年出題】 ×

関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。

・ 特定元方事業者が講ずべき措置

→ 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」です。

関係請負人の労働者の安全衛生教育を行うのではなく、「安全衛生教育に対する指導及び援助」を行います。

・ 関係請負人である事業者の義務

→ 関係請負人の労働者に対し、「作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育」を行わなければなりません。

⑦【H22年出題】

造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

⑦【H22年出題】 〇

「造船業に属する事業の元方事業者」=「特定元方事業者」です。

「特定元方事業者」は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければなりません。

⑧【H18年出題】

製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

【解答】

⑧【H18年出題】 ×

「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は、特定元方事業者に義務付けられている措置です。

製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければなりませんが、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置は義務付けられていません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険労務士法に出てくる数字

R7-358 08.21

意外と問われる社会保険労務士法の数字

社会保険労務士法で問われる数字をチェックしましょう。

過去問からどうぞ!

①【R4年出題】

懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

【解答】

①【R4年出題】 〇

「3年」をおぼえましょう。

条文を読んでみましょう。

法第5条 (欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 (1) 未成年者 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3) 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (4) この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの (5) 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの (6) 第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (7) 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者 (8) 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの (9) 税理士法の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの |

②【R2年出題】

社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。

【解答】

②【R2年出題】 ×

「60万円」ではなく「120万円」です。

条文を読んでみましょう。

「紛争解決手続代理業務」について(法第2条第1項1号の4~1号の6) ① 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに「障害者の雇用の促進等に関する法律」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。 ② 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 ③ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 |

※③について

単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は120万円となります。

③【R5年出題】

他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

【解答】

③【R5年出題】 ×

「1年間」ではなく「2年間」保存しなければなりません。

条文を読んでみましょう。

法第19条 (帳簿の備付け及び保存) ① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 ② 開業社会保険労務士は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。 |

④【H24年選択式】

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。

なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。

④【H24年選択式】

<A> 2年間

<B> 100万円以下の罰金

⑤【H15年出題】

社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。

【解答】

⑤【H15年出題】 ×

・労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為(第15条不正行為の指示等の禁止)

→ 罰則が科せられます

・信用又は品位を害するような行為(第16条信用失墜行為の禁止)

→ 罰則は科せられません。

ポイント!

第15条違反については、社会保険労務士法で最も重い罰則が科せられます。

第32条 第15条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 |

⑥【H15年出題】

開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

⑥【H15年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

第21条 (秘密を守る義務) 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。 |

第21条に違反した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。

(法第32条の2)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<横断>書類の保存期間

R7-357 08.20

<横断編>書類の保存期間を確認しましょう 「安衛・労災・雇用・徴収・健保・厚年」

各法律の書類の保存期間を確認しましょう。

条文で確認しましょう。

★労働安全衛生法 ※労働安全衛生法については、よく出る箇所だけおぼえましょう 則第23条第4項 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。 (1) 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 (2) 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

則第38条 (特別教育の記録の保存) 事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

則第51条 (健康診断結果の記録の作成) 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

則第52条の6第1項 (面接指導結果の記録の作成) 事業者は、法第66条の8の面接指導(法第66条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。)の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

★労災保険法 則第51条 (書類の保存義務) 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。

★雇用保険法 則第143条 (書類の保管義務) 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、 4年間)保管しなければならない。

★労働保険徴収法 則第72条 (書類の保存義務) 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、 4年間)保存しなければならない。

★健康保険法 則第34条 (事業主による書類の保存) 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。

★厚生年金保険法 則第28条 (書類の保存) 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。 |

過去問をどうぞ!

★労働安全衛生法

①【H30年出題】

事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

【解答】

①【H30年出題】 ×

定期自主検査の記録は、5年間ではなく「3年間」保存しなければならないとされています。

(則第135条の2)

②【H22年出題】

事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。

【解答】

②【H22年出題】 〇

特別教育の記録は、「3年間」保存しなければなりません。

③【R2年出題】

事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

【解答】

③【R2年出題】 ×

面接指導の結果の記録の保存すべき年限は3年ではなく「5年」です。

④【H27年出題】

事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

【解答】

④【H27年出題】 ×

健康診断個人票の保存期間は、3年間ではなく「5年間」です。

★労災保険法

【R1年出題】

労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

【解答】

【R1年出題】 ×

労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。

(則第51条)

★雇用保険法

【R4年出題】

事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。

【解答】

【R4年出題】 〇

雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)は、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類は、4年間)保管しなければなりません。

★労働保険徴収法

【H28年出題】(雇用)

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

【解答】

【H28年出題】(雇用) 〇

その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)保存しなければなりません。

(則第72条)

★健康保険法

【H25年出題】

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。

【解答】

【H25年出題】 ×

その完結の日より「2年間」、保存しなければなりません。

(則第34条)

★厚生年金保険法

【H29年出題】

第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。

【解答】

【H29年出題】 ×

事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければなりません。5年間という例外はありません。

(則第28条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<健保・厚年>短時間労働者が被保険者になる条件

R7-356 08.19

短時間労働者が被保険者になる条件のポイント!<健保・厚年>

短時間労働者が被保険者になる要件をチェックしましょう。

★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者は、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として被保険者となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 報酬の月額が88,000円以上であること

③ 学生でないこと

■健康保険法の問題をチェックしましょう。

(1)特定適用事業所とは

①【健保H29年出題】※改正による修正あり

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】

①【健保H29年出題】 〇

「特定労働者の総数が常時50人を超える」がポイントです。

(H24法附則第46条第12項)

(2)所定労働時間について

①【健保R2年出題】

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

【解答】

①【健保R2年出題】 〇

・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。

・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。

(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)

②【健保R3年出題】

同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

【解答】

②【健保R3年出題】 ×

通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満である者が被保険者として取り扱われるためには、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。問題文の場合は18時間ですので、被保険者になりません。

(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)

(3)報酬の月額について

①【健保R4年選択式】

健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】

①【健保R4年選択式】

<A> 88,000円以上

②【健保H30年出題】

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】

②【健保H30年出題】 ×

最低賃金法において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。

(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)

■月額88,000円の算定に含まれないもの

・ 臨時に支払われる賃金(例)結婚手当

・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例)賞与

・ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例)割増賃金

・ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金

→ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

(4)学生でないことについて

①【健保R3年出題】

短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】

④【健保R3年出題】 ×

「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。

■学生でないこととして取り扱われるもの

「卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とする。」とされています。

(R4.9.28保保発0928第6号)

■厚生年金保険法の問題もチェックしましょう

①【厚年R5年出題】※改正による修正あり

特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超える事業所のことである。

【解答】

①【厚年R5年出題】 ×

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。

※特定労働者とは、「70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの」をいいます。

(H24法附則第17条第12項)

②【厚年R2年出題】

特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】

②【R2年出題】 〇

特定適用事業所に使用される者で、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。

(H24法附則第17条第1項)

③【R4年出題】※改正による修正あり

常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働く短時間労働者で、生徒又は学生でないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。

※Xは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。

【解答】

③【R4年出題】 ×

Xは、厚生年金保険の被保険者となります。

「国・地方公共団体」は、50人超えという人数が問われないことがポイントです。

Xは、「① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「② 報酬の月額が88,000円以上であること」、「③ 学生でないこと」の要件を満たし、「地方公共団体」で働いているので、厚生年金保険の被保険者となります。

(H24法附則第17条第1項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<横断>「賃金」について 労基・雇用・徴収

R7-355 08.18

<横断編>賃金の定義(労基・雇用・徴収)

労働基準法、雇用保険法、労働保険徴収法の「賃金」の定義を確認しましょう。

また、労働基準法の「平均賃金」、「割増賃金」、雇用保険法の「賃金日額」、徴収法の「労働保険料」の算定に含むもの、含まれないものもみていきます。

「賃金」の定義を横断で確認しましょう。

★労働基準法 第11条 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

★雇用保険法 第3条第4項、第5項 ④ 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ⑤ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。

★労働保険徴収法 第2条第2項、第3項 ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 則第3条 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 |

過去問をどうぞ!

★労働基準法

①【労基H23年出題】

労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。

【解答】

①【労基H23年出題】 ×

「使用者又は顧客が」ではなく、「使用者が労働者に支払うすべてのもの」です。

(法第11条)

②【労基H27年出題】

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】

②【労基H27年出題】 〇

退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金となりません。

但し退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは賃金となります。

(昭22.9.43発基第17号)

③【労基H27年出題】

平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

【解答】

③【労基H27年出題】 ×

「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額から除外されますが、「通勤手当及び家族手当」は、計算に含まれます。

★平均賃金を計算する際「日数」と「賃金総額」の両方から控除するもの

・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

・産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間

・試みの使用期間

★平均賃金の計算の基礎となる賃金総額に算入しない賃金

・臨時に支払われた賃金

・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

④【労基H26年出題】

通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】

④【労基H26年出題】 〇

通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金には算入されません。

★割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時に支払われた賃金

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

(法第37条第5項、則第21条)

※家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当は名称にかかわらず、実質によって取り扱うとされています。

例えば、家族数に関係なく一律に支給されている家族手当は、平均賃金の算定に含まれます。

★雇用保険法

①【雇用H21年出題】

雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。

【解答】

①【雇用H21年出題】 ×

「通貨以外のもので支払われるもの(=現物給付)で、厚生労働省令で定める範囲」のものは賃金に含まれます。

(法第4条第4項、則第2条第1項)

②【雇用H26年出題】

事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

【解答】

②【雇用H26年出題】 ×

「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによるとされています。

食事、被服、住居の利益は、公共職業安定所長が定めるまでもなく、賃金の範囲に算入されます。

問題文の住居の利益は、賃金となります。

(則第2条第1項、行政手引50403、行政手引50501)

③【雇用H22年出題】

賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。

【解答】

③【雇用H22年出題】 ×

「家族手当、通勤手当及び住宅手当」は、賃金日額の計算に算入されます。

(行政手引50501)

★賃金日額を計算する際に賃金総額から除外されるもの

・臨時に支払われる賃金

・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

★労働保険徴収法

①【徴収H19年出題】(雇用)

労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むとされている。

【解答】

①【徴収H19年出題】(雇用) 〇

労働保険徴収法の「賃金」は、通貨で支払われるものに限られません。食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含みます。

(法第2条第2項、則第3条第1項)

②【徴収R5年出題】(雇用)

労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服、住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

【解答】

②【徴収R5年出題】(雇用) ×

労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服、住居の利益の評価に関し必要な事項は、「厚生労働大臣」が定めることとされています。

(法第2条第3項)

③【徴収H26年出題】(労災)

慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】

③【徴収H26年出題】(労災) 〇

結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、賃金となりません。

(昭25.2.16基発127号)

④【徴収H24年出題】(労災)

退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。

【解答】

④【徴収H24年出題】(労災) 〇

退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されません。

(平15.10.1基徴発1001001号)

⑤【H29年出題】(労災)

労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。

【解答】

⑤【H29年出題】(労災) 〇

労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入するとされています。

(平15.10.1基徴発1001001号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

毎週日曜日はYouTube総集編です

R7-354 08.17

【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年8月第2週)

毎週日曜日は総集編をお届けします。

今回は、令和7年8月11日から16日までの動画の総集編です。

まとめて見ることができますので、ご活用ください。

☟

・障害者雇用促進法を確認しましょう(労働に関する一般常識)

・労働契約法の「判例」のポイントをチェックしましょう(労働に関する一般常識)

・労働契約の原則のキーワードをチェック(労働契約法)

・<横断編>支給制限「故意」「故意の犯罪行為」「重大な過失」など(労災・健保・国年・厚年)

・生計維持の条件を横断整理しましょう(労災・健保・国年・厚年)

・「時効」を横断整理(労災・雇用・健保・国年・厚年)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<横断編>時効

R7-353 08.16

「時効」を横断整理(労災・雇用・健保・国年・厚年)

時効を横断整理します。

★労災保険法

時効には、「2年」と「5年」があります。

療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、葬祭料(複数事業労働者葬祭給付、葬祭給付)、介護(補償)等給付、二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

ポイント!

療養(補償)等給付は、「療養の費用の支給を受ける権利」です。

障害・遺族の「前払一時金」は「2年」です。

障害(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。

遺族(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。

障害(補償)年金差額一時金は「5年」です。

傷病(補償)等年金は、時効の問題は生じません

過去問をどうぞ!

★労災保険法

①【H27年出題】 ※改正による修正あり

障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①【H27年出題】 ×

介護補償給付(複数事業労働者介護給付、介護給付)を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年ではなく「2年」を経過したときは、時効によって消滅します。

(法第42条第1項)

「特別支給金」の申請期限も確認しましょう。

②【R2年出題】

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

【解答】

②【R2年出題】 ×

休業特別支給金の申請は支給の対象となる日の翌日から起算して「2年」以内に行うこととされています。

(特支則第3条第6項)

③【H24年出題】

遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

【解答】

③【H24年出題】 ×

遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して「5年以内」に行わなければなりません。

(特支則第5条第8項)

<特別支給金の申請期限について>

・休業特別支給金は「2年以内」、それ以外は「5年以内」です。

★雇用保険法

失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

過去問をどうぞ!

★雇用保険法

①【H28年出題】※改正による修正あり

失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

①【H28年出題】 〇

失業等給付等を受ける権利、その返還を受ける権利の時効は2年です。

(法第74条第1項)

②【R4年出題】

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付すべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。

②【R4年出題】 〇

政府が返還命令等の規定により納付すべきことを命じた金額を徴収する権利の時効は、2年です。

(法第74条第1項)

③【R2年出題】

失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

③【R2年出題】 ×

「この権利を行使することができることを知った時から」ではなく、「これらを行使することができる時から」2年を経過したときは、時効によって消滅します。

★健康保険法

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

過去問をどうぞ!

★健康保険法

①【R3年出題】

療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①【R3年出題】 ×

「現物給付」である「療養の給付」には、時効はありません。

②【R5年出題】

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

【解答】

②【R5年出題】 ×

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年ですが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日ではなくその「翌日」です。

時効の起算日にも注意しましょう。

(昭30.9.7保険発199号の2)

③【R1年出題】

出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

③【R1年出題】 ×

出産手当金を受ける権利は、「出産した日の翌日」ではなく、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅します。

(昭30.9.7保険発199号の2)

④【H30年出題】

療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

【解答】

④【H30年出題】 ×

療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算されます。

コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、「コルセットを装着した日」ではなく、「代金を支払った日」の翌日から消滅時効が起算されます。

(昭31.3.13保文発199の2)

★国民年金法

・ 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

・ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

ポイント

年金は「5年」、死亡一時金は「2年」です

過去問をどうぞ!

★国民年金法

①【H27年出題】※改正による修正あり

年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①【H27年出題】 ×

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき

死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき

時効によって消滅します。

年金給付と死亡一時金の違いに注意しましょう。

(法第102条)

②【R2年出題】

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】

②【R2年出題】 〇

支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点となります。

(法第102条)

★厚生年金保険法

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

ポイント

「保険給付」には障害手当金が含まれます。障害手当金の時効は5年です

国民年金法の「死亡一時金」の時効は2年ですので、違いに注意しましょう。

過去問をどうぞ!

★厚生年金保険法

①【H29年出題】※改正による修正あり

障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①【H29年出題】 ×

障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。

(第92条第1項)

②【R4年出題】

保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】

②【R4年出題】 〇

支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点です。

(法第92条第1項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<横断編>法律で異なる生計維持の定義

R7-352 08.15

生計維持の条件を横断整理しましょう(労災・健保・国年・厚年)

「生計維持」が認定される要件を、横断で整理します。

★労災保険法★

「遺族補償年金」について

遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。

ポイント!

もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。

(昭41.1.31基発第73号)

では、過去問をどうぞ!

★労災保険法

①【H17年出題】

遺族(補償)等年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。

【解答】

①【H17年出題】 ×

「もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる」とされています。

(昭和41年1月31日付基発第73号)

②【H28年出題】

労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】

②【H28年出題】 〇

遺族補償給付には「年金」と「一時金」がありますが、条件の違いに注意しましょう。

・年金の場合

「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする」ことが条件ですので、生計を維持していなかった場合は、受給権者にはなりません。

・一時金の場合

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とされています。

(1) 配偶者

(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

(3) 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

一時金の場合は、「生計を維持していなかった」場合でも受給者となり得ます。

★健康保険法★

「被扶養者」の認定について

ポイント!

「被扶養者」の条文を読んでみましょう。

第3条第7項 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

※注意 問題文の認定対象者は、日本国内に住所を有しているものとします。

【解答】

②【R1年出題】 〇

■「認定対象者」が被保険者と同一世帯に属している場合

(1)認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。

(2) (1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。

とされています。

(昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号)

②【H30年出題】

被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。

※注意 問題文の配偶者の母は、日本国内に住所を有しているものとします。

【解答】

②【H30年出題】 ×

「配偶者の母」が被扶養者となるには、「被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する」ことが要件です。

被保険者と別居している場合は、被扶養者に該当しません。

③【R3年出題】

被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。

【解答】

③【R3年出題】 〇

被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされています。

(令和2.4.10事務連絡)

★国民年金法・厚生年金保険法

・生計維持の認定要件を確認しましょう。

① 生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者は除く。)→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。

② 障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者

→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。

(平23.3.23年発0323第2号)

★障害基礎年金、障害厚生年金は、受給権が発生した後でも、結婚や出生などで加算の要件を満たした場合は、その翌月から加算が行われます。

過去問をどうぞ!

①【国民年金R2年出題】

遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。

【解答】

①【国民年金R2年出題】 ×

前年の収入が年額850万円以上でも、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められる場合は、収入に関する認定要件に該当します。

②【厚生年金保険法H27年出題】

老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

【解答】

②【厚生年金保険法H27年出題】 ×

①の問題と同じです。問題文の場合は、生計維持関係が認定されます。

③【厚生年金保険法H29年出題】

障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】

③【厚生年金保険法H29年出題】 〇

配偶者を有するに至った日の属する月の「翌月」から、加給年金額が加算されるのがポイントです。

障害基礎年金と障害厚生年金は、「受給権を取得した日の翌日以後」にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者(障害基礎年金の場合は子)を有するに至ったときでも、加算の対象になります。

条文を読んでみましょう。

国民年金法第33条の2第2項 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。

厚生年金保険法第50条の2第3項 障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

横断<労災・健保・国年・厚年>

R7-351 08.14

<横断編>支給制限「故意」「故意の犯罪行為」「重大な過失」など

今日は「支給制限」の横断です。

まず、労災保険法と健康保険法を比較しましょう。

条文の空欄を埋めてみましょう

★労災保険法

第12条の2の2

① 労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

② 労働者が< C >若しくは重大な過失により、又は< D >ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

<A> 故意に

<B> 直接の原因

<C> 故意の犯罪行為

<D> 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない

★健康保険法

第116条

被保険者又は被保険者であった者が、< A >により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

第117条

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その< B >。

第119条

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< C >を行わないことができる。

【解答】

<A> 自己の故意の犯罪行為

<B> 全部又は一部を行わないことができる

<C> 一部

過去問をどうぞ!

★労災保険法

①【H26年出題】

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】

①【H26年出題】 〇

労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、「政府は保険給付を行わない」となります。

(法第12条の2の2第1項)

②【R2年出題】

業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】

②【R2年出題】 〇

「政府が保険給付の全部又は一部を行わないとすることができる」のは、「重大な過失」の場合です。

「(重大でない)過失」の場合は、適用されません。

(法第12条の2の2第2項)

③【R6年出題】

労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

③【R6年出題】 〇

「重大な過失」のときは、「政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。

④【R2年出題】

業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】

④【R2年出題】 〇

政府が保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」のは、「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより疾病の程度を増進させた場合です。正当な理由があれば、支給制限されません。

(法第12条の2の2第2項)

★健康保険法

①【R3年出題】

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。

【解答】

①【R3年出題】 ×

「保険給付は、行わない」となるのは、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に」給付事由を生じさせたときです。「重過失」は入っていません。

(法第116条)

②【H23年出題】

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全額について行わないものとする。

【解答】

②【H23年出題】 ×

闘争、泥酔、著しい不行跡については、「その全部又は一部を行わないことができる」となります。

(法第117条)

③【H30年出題】

保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

【解答】

③【H30年出題】 ×

「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」に、行わないことができるのは、保険給付の「一部」です。

よく出る箇所ですので注意してください。

(法第119条)

④【H28年出題】

保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

④【H28年出題】 〇

条文の空欄を埋めてみましょう。

保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、< A >。

【解答】

<A> 保険給付の全部又は一部を行わないことができる

(法第121条)

次は、国民年金法と厚生年金保険法を比較しましょう。

条文の空欄を埋めてみましょう

★国民年金法

第69条

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、< A >。

第70条

故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

第71条

① 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < C >死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を < C >死亡させた者についても、同様とする。

② 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< C >死亡させたときは、消滅する。

【解答】

<A> 支給しない

<B> 重大な過失

<C> 故意に

★厚生年金保険法

第73条

被保険者又は被保険者であった者が、< A >、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。

第73条の2

被保険者又は被保険者であった者が、< B >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。

第74条

障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は< C >ことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

第76条

① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を< D >死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を< D >死亡させた者についても、同様とする。

② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< D >死亡させたときは、消滅する。

【解答】

<A> 故意に

<B> 自己の故意の犯罪行為

<C> 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない

<D> 故意に

過去問をどうぞ!

★国民年金法

①【R5年出題】

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

【解答】

①【R5年出題】 ×

「故意に」障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は「支給しない」となります。

(法第69条)

②【R1年出題】

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

【解答】

②【R1年出題】 〇

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅します。

(法第71条第2項)

③【R1年出題】

被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。

【解答】

③【R1年出題】 〇

「故意に」死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給されません。

④【H26年選択式】

故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。

【解答】

④【H26年選択式】

<A> 療養に関する指示に従わない

<B> 全部又は一部を行わない

(法第70条)

⑤【R1年出題】

受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

【解答】

⑤【R1年出題】 ×

「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。

条文を読んでみましょう。

法第72条 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

<参考>年金給付の支払を一時差し止めることができるとき 第73条 受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 |

⑥【R4年出題】

国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

【解答】

⑥【R4年出題】 ×

「受診命令に従わず、又は当該職員の診断を拒んだ」ときは、一時差し止めではなく、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができるとなります。

(第72条第2号)

★厚生年金保険法

①【R1年出題】

被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

①【R1年出題】 〇

「故意に」のときは「支給されない」。

「重大な過失」のときは「全部又は一部を行わないことができる」。

(法第73条、第73条の2)

②【H29年出題】

実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】

②【H29年出題】 〇

障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その「障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき」の給付制限です。

(法第74条)

③【R2年出題】

年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

③【R2年出題】 〇

「職員の質問に応じなかった」ときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができるとなります。

条文を読んでみましょう。

第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 (3) 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。

<参考>「一時差し止め」の条文も読んでみましょう。 第78条第1項 受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働に関する一般常識(労働契約法の基本)

R7-350 08.13

労働契約法「労働契約の原則」のキーワードをチェック

条文の穴埋めからどうぞ!

第1条 (目的)

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が< A >により成立し、又は変更されるという< A >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< B >に資することを目的とする。

【解答】

<A> 合意

<B> 個別の労働関係の安定

第2条 (定義)

① この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

② この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して< A >をいう。

【解答】

<A> 賃金を支払う者

第3条 (労働契約の原則)

① 労働契約は、労働者及び使用者が< A >における< B >に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

② 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、< C >を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

③ 労働契約は、労働者及び使用者が< D >にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

④ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、 < E >しなければならない。

⑤ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを < F >することがあってはならない。

【解答】

<A> 対等の立場

<B> 合意

<C> 均衡

<D> 仕事と生活の調和

<E> 権利を行使し、及び義務を履行

<F> 濫用

第4条 (労働契約の内容の理解の促進)

① 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、< A >を深めるようにするものとする。

② 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り< B >により確認するものとする。

【解答】

<A> 労働者の理解

<B> 書面

第5条 (労働者の安全への配慮)

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその< A >を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

【解答】

<A> 生命、身体等の安全

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

【解答】

①【H24年出題】 〇

家事使用人にも労働契約法は適用されます。

「家事使用人」は、労働契約法の適用は除外されていません。

※労働契約法の適用が除外されるものを確認しましょう。

適用除外の条文を読んでみましょう。

第21条 (適用除外) ① この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 ② この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 |

②【H29年出題】

労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。

【解答】

②【H29年出題】 ×

労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。

「したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであること。これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当するものであり、同条の「使用者」より狭い概念であること。」とされています。

(平24.8.10基発0810第2号)

③【R1年出題】

労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。

【解答】

③【R1年出題】 ×

「法第4条第1項は、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであること。これは、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものであること。」とされています。

(平24.8.10基発0810第2号)

⑤【H30年出題】

使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。

【解答】

⑤【H30年出題】 〇

■第5条の趣旨と内容を確認しましょう。

(1) 趣旨 通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これは、民法等の規定からは明らかになっていないところである。 このため、法第5条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。 (2) 内容 ア 法第5条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。 イ 法第5条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものであること。 ウ 法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること。 エ 法第5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものであること。 (平24.8.10基発0810第2号) |

⑥【H28年出題】

労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を求めているが、その内容は一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。

【解答】

⑥【H28年出題】 〇

⑤の問題と同じ、第5条の内容についての問題です。

⑦【H22年出題】

使用者は、労働契約に伴い、労働者及びその家族がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

【解答】

⑦【H22年出題】 ×

使用者の安全配慮義務の対象に、「家族」は、含まれません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働に関する一般常識(労働契約法)

R7-349 08.12

労働契約法の「判例」のポイントをチェックしましょう

労働契約法の過去問を解きながら、よく出題される判例の重要ポイントをチェックしましょう。

さっそく過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

①【H26年出題】 〇

■労働者が疾病のためその命じられた義務のうち一部の労務の提供ができなくなったことから直ちに債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできないとされた事例です。

労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務(現場監督)について労務の提供が十全にはできないとしても他の業務(事務作業)について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。

→ 「そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である」とされています。

(片山組事件平成10年4月9日最高裁判所第一小法廷)

②【H28年出題】

いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

②【H28年出題】 ×

■使用者が労働者に対し個別的同意なしにいわゆる在籍出向を命ずることができるとされた事例です。

「いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下においては、使用者は、当該労働者に対し、個別的同意なしに出向を命ずることができる。」とされています。

※「在籍出向」は、出向元との労働契約関係が存続していることがポイントです。

(新日本製鐵事件 平成15年4月18日最高裁判所第二小法廷)

③【H30年出題】

「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことをもって足り、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合でも、労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずることに変わりはない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

③【H30年出題】 ×

■使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する

■就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する

使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして,拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するとするのが最高裁判所の判例です。

(フジ興産事件 平成15年10月10日最高裁判所第二小法廷)

④【H26年出題】

「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

④【H26年出題】 〇

③の問題と同じです。

さらに、就業規則に拘束力を生ずるために、「その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られている」ことが必要です。

(フジ興産事件 平成15年10月10日最高裁判所第二小法廷)

⑤【H30年出題】

いわゆる採用内定の制度は、多くの企業でその実態が類似しているため、いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については、当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

⑤【H30年出題】 ×

「企業が大学の新規卒業者を採用するについて、早期に採用試験を実施して採用を内定する、いわゆる採用内定の制度は、従来わが国において広く行われているところであるが、その実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきである。したがって、具体的事案につき、採用内定の法的性質を判断するにあたっては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある」とされています。

ちなみに、大日本印刷事件は、「大学卒業予定者の採用内定により、就労の始期を大学卒業直後とする解約権留保付労働契約が成立したものと認められた事例」です。

(大日本印刷事件 昭和54年7月20日最高裁判所第二小法廷)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働に関する一般常識(障害者雇用促進法)

R7-348 08.11

障害者雇用促進法を確認しましょう

「障害者雇用促進法」を確認しましょう。

今回の内容です

・民間企業の障害者雇用率

・令和6年障害者雇用状況の集計結果のポイント

・目的条文の穴埋め

・障害者の雇用義務について条文

・対象障害者の雇用に関する状況の報告

・人数の数え方

・除外率について

・障害者雇用調整金、障害者雇用納付金

・過去問

法第34条 (障害者に対する差別の禁止)

法第36条の2 (障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)

合理的配慮に関する基本的な考え方

法違反とならない措置

YouTubeでお話ししています

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

毎週日曜日はYouTube総集編です

R7-347 08.10

【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年8月第1週)

毎週日曜日は総集編をお届けします。

今回は、令和7年8月4日から9日までの動画の総集編です。

まとめて見ることができますので、ご活用ください。

☟

・ 障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう(厚生年金保険法)

・ 確定給付企業年金法・確定拠出年金法を比較してみましょう(社会保険に関する一般常識)

・国民健康保険法の制度について(社会保険に関する一般常識)

・保険料の比較~高齢者医療確保法・介護保険法(社会保険に関する一般常識)

・給付について~確定給付企業年金と確定拠出年金(社会保険に関する一般常識)

・ 社一横断「都道府県?」それとも「市町村?」(社会保険に関する一般常識)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「横断編」

R7-346 08.09

社一横断「都道府県」それとも「市町村」?

例えば、介護保険法では、介護認定審査会は「市町村」に置かれます。また、介護保険審査会は、「都道府県」に置かれます。

よく似た名称が出てきますし、「市町村」か「都道府県」かを問う問題も繰り返し出題されます。

今回は、よく出題される個所を横断的にみていきます。

条文を読んでみましょう。

★国民健康保険法

法第11条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会) ① 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 ② 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

第91条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第92条 (審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。 第93条 (組織) ① 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。 ② 委員は、非常勤とする。 |

★高齢者医療確保法

第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 第49条 (特別会計) 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

第104条 (保険料) 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

第128条 (審査請求) ① 後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

第129条 (審査会の設置) 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。 |

★介護保険法

第14条 (介護認定審査会) 第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。 第15条 (委員) ① 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 ② 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。 第16条 (共同設置の支援) ① 都道府県は、認定審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 ② 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

第183条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第184条 (介護保険審査会の設置) 介護保険審査会は、各都道府県に置く。 第185条 (組織) ① 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。 (1) 被保険者を代表する委員 3人 (2) 市町村を代表する委員 3人 (3) 公益を代表する委員 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数 ② 委員は、都道府県知事が任命する。 ③ 委員は、非常勤とする。 |

過去問をどうぞ!

★国民健康保険法

①【H18年出題】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】

①【H18年出題】 ×

審査請求は、社会保険審査会ではなく「国民健康保険審査会」に対して行います。

②【R6年出題】

国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。

【解答】

②【R6年出題】 ×

「保険医又は保険薬剤師を代表する委員」が誤りです。

国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織されます。

★高齢者医療確保法

①【R5年出題】

都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

【解答】

①【R5年出題】 ×

最初の「都道府県は」が誤りです。

後期高齢者医療広域連合を設けるのは都道府県ではなく、「市町村」です。

②【H23年出題】※改正による修正あり

都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】

②【H23年出題】 ×

「都道府県及び市町村(特別区を含む。)は」が誤りです。

後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないのは、「市町村(特別区を含む。)」です。

(第104条)

③【H22年出題】

都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】

③【H22年出題】 ×

「後期高齢者医療広域連合及び市町村」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない、となります。

(第49条)

④【H25年出題】※改正による修正あり

後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】

④【H25年出題】 ×

「社会保険審査会」ではなく「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができる、となります。

⑤【R4年出題】※改正による修正あり

後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【解答】

⑤【R4年出題】 〇

「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができます。

★介護保険法

①【H29年出題】

介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

【解答】

①【H29年出題】 〇

介護認定審査会は、市町村から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされています。

(第27条第5項)

②【R3年出題】

介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。

【解答】

②【R3年出題】 ×

介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。」とされています。

③【H27年出題】

市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。

【解答】

③【H27年出題】 ×

市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができます。

④【R3年出題】

介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。

【解答】

④【R3年出題】 〇

介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければなりません。

⑤【R5年出題】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」という規定はありません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識(給付を比較してみましょう)

R7-345 08.08

給付について(確定給付企業年金法・確定拠出年金法)

確定給付企業年金法と確定拠出年金法の「給付」をみていきます。

最初に、それぞれの給付の種類を確認しましょう。

過去問をどうぞ!

(確定給付企業年金法)

【H26年出題】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

【解答】

【H26年出題】 〇

・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う

・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)

(第29条)

(確定拠出年金法)

【H20年出題】

企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】

【H20年出題】 〇

確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。

また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。

では、給付の内容をみていきます。

過去問をどうぞ!

(確定給付企業年金法)

①【H26年出題】

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

【解答】

①【H26年出題】 〇

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「事業主等」が裁定します。

ちなみに「事業主等」とは、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金「基金型企業年金」を実施する場合にあっては、企業年金基金)のことです。

(法第30条)

②【H26年出題】

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】

②【H26年出題】 〇

ポイントを穴埋めで確認しましょう。

↓

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、<A>にわたり、<B>以上定期的に支給するものでなければならない。

<A> 終身又は5年以上

<B> 毎年1回

(第33条)

次は、「老齢給付金」の問題です。

まず、条文を読んでみましょう。

第36条 (支給要件) ① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 ② 規約で定める要件は、次に掲げる要件(「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。 (1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 (2) 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 ③ 前項(2)の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。 ④ 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

第38条 (支給の方法) ① 老齢給付金は、年金として支給する。 ② 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

第40条 (失権) 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 (1) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 (2) 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 (3) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。 |

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

【解答】

①【H26年出題】 〇

規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならないとされています。

②【H26年出題】

老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。

【解答】

②【H26年出題】 ×

老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができます。

③【H30年選択式】

確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。

(1) < A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。

(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。

また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

【解答】

③【H30年選択式】

<A> 60歳以上70歳以下

<B> 50歳未満

④【R2年出題】

老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

【解答】

④【R2年出題】 ×

老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が「死亡したとき」、老齢給付金の「支給期間が終了したとき」と、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」に消滅します。

次は脱退一時金の問題です。

【R3年選択式】

確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、< A >を超える加入者期間を定めてはならないとされている。

【解答】

【R3年選択式】

<A> 3年

(確定拠出年金法)

①【R5年出題】

企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

【解答】

①【R5年出題】 〇

ポイントを穴埋めで確認しましょう。

↓

企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく< A >に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

<A> 75歳

(第34条)

②【R1年選択式】

確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について < A >までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。

【解答】

②【R1年選択式】

<A> 障害認定日から75歳に達する日の前日

③【H29年出題】

確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

【解答】

③【H29年出題】 ×

確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができます。

この要件においては、通算拠出期間が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であることとされています。

政令で定める期間内は1月以上5年以下、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については25万円以下とされています。

ポイントを穴埋めで確認しましょう。

↓

確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については<A>であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が<B>であることとされている。

<A> 1月以上5年以下

<B> 25万円以下

(附則第3条、令第60条)

ちなみに、個人型年金に加入していた者の脱退一時金を請求するための要件として、他に、「60歳未満であること」などもあります。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識(比較してみましょう)

R7-344 08.07

保険料の比較(高齢者医療確保法と介護保険法)

最初に、「高齢者医療確保法」と「介護保険法」の財源を確認しましょう。

★高齢者医療確保法の「後期高齢者医療」の財源について

公 費(約5割) | |

保険料(約1割) | 後期高齢者支援金(約4割) |

※後期高齢者(原則75歳以上)の保険料で負担する割合(後期高齢者負担率)

→令和6・7年度は12.67%

★介護保険法の財源について

公費(50%) |

保険料(50%) |

第1号被保険者→23%

第2号被保険者→27%

今回は、「保険料」をみていきます。

★後期高齢者医療の保険料について条文を読んでみましょう。

高齢者医療確保法第104条 (保険料) ① 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。 ③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【R5年出題】

市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

【解答】

①【R5年出題】 ×

「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収」の定義が逆です。

・市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付します。

「市町村による保険料の徴収」について条文を読んでみましょう。

第107条第1項 市町村による保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。 |

②【R4年出題】

後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

【解答】

②【R4年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

第108条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) ① 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |

③【H30年出題】

高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収でなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

【解答】

③【H30年出題】 ×

後期高齢者医療制度の保険料が年金から特別徴収されるのは、年間の年金額が18万円以上の場合です。

ただし、同一の月に徴収されると見込まれる後期高齢者医療の保険料と介護保険の保険料の合計が、老齢年金等給付の額の2分の1を超える場合等は、「特別徴収」の対象にはなりません。「普通徴収」の対象となります。

「口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない」ことはありません。

(令第22条、第23条)

④【H23年出題】※改正による修正あり

保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】

④【H23年出題】 ×

「おおむね5年」ではなく、「おおむね2年」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。

★介護保険の保険料について条文を読んでみましょう。

介護保険法第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。

第131条 (保険料の徴収の方法) 保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。

第132条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) ① 第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |

過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】

①【H21年出題】 〇

保険料を徴収するのは「市町村(特別区を含む)」です。

保険料が課されるのは、「第1号被保険者」です。

②【R3年出題】

市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

【解答】

②【R3年出題】 ×

市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者からは保険料を徴収しません。

第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険料と一緒に徴収し、医療保険者から納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付しています。

③【R3年出題】

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。

【解答】

③【R3年出題】 ×

配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。

④【H30年選択式】

介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】

④【H30年選択式】

<A> 3年

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識(国民健康保険法)

R7-343 08.06

国民健康保険法の制度について

国民健康保険法の目的などをみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

第2条 (国民健康保険) 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

第3条 (保険者) ① 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 ② 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

第4条 (国、都道府県及び市町村の責務) ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 |

過去問をどうぞ!

<目的>

【R6年選択式】

国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >に寄与することを目的とする。」と規定している。

【解答】

【R6年選択式】

<A> 社会保障及び国民保健の向上

<保険者>

【R2年選択式】

国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、< A >の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

【解答】

【R2年選択式】

<A> 1又は2以上の市町村

【R4年出題】

国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

【解答】

【R4年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

第17条 ① 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 ② 認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 |

問題文の「10人以上」と「100人以上」が誤りです。

また、「都道府県知事の認可」もポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。

【H28年出題】

国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

【解答】

【H28年出題】 〇

国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。

<国、都道府県及び市町村の責務>

【R1年選択式】

国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、< A >、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。

【解答】

【R1年選択式】

<A> 安定的な財政運営

【R6年出題】

市町村(特別区を含む。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

【解答】

【R6年出題】 ×

市町村(特別区を含む。)ではなく「都道府県」の責務です。

<被保険者>

被保険者について条文を読んでみましょう。

第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。

第6条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。 (1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 (2) 船員保険法の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (5) 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 (6) 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 (7) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。(ただし以下省略) (8) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 (9) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 (10) 国民健康保険組合の被保険者 (11) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

第7条 (資格取得の時期) 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。

第8条 (資格喪失の時期) ① 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 ② 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至った日から、その資格を喪失する。 |

【R3年出題】

生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

【解答】

【R3年出題】 ×

生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にはなりません。(その保護を停止されている世帯を除きます。)

【H20年出題】※改正による修正あり

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】

【H20年出題】 〇

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。

【H20年出題】※改正による修正あり

国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】

【H20年出題】 〇

国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。

【R3年出題】

都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

【解答】

【R3年出題】 ×

都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法第6条各号(適用除外)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得します。「翌日」が誤りです。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識は「比較」が有効

R7-342 08.05

確定給付企業年金法・確定拠出年金法を比較してみましょう

確定拠出年金法は「平成13年10月」、確定給付企業年金法は「平成14年4月」から施行された法律です。

過去問で比較しながら覚えていきましょう。

★目的条文の比較

(確定給付企業年金法)

【H19年出題】

確定給付企業年金法とは、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。

【解答】

【H19年出題】 ×

問題文は、「確定拠出年金法」の目的です。

確定給付企業年金法は、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受ける」仕組みです。

(確定給付企業年金法第1条)

(確定拠出年金法)

【H18年出題】

この法律において、「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。

【解答】

【H18年出題】 ×

問題文は「確定給付企業年金法」の目的です。

「確定拠出年金」とは、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける」ことができるようにする仕組みです。

(確定拠出年金法第1条)

★用語の定義を比較

(確定給付企業年金法)

【H28年出題】

確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。

【解答】

【H28年出題】 ×

確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、第4号厚生年金被保険者が含まれます。

条文を読んでみましょう

第2条 ① 「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいう。 ③ 「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。 |

(確定拠出年金法)

【R3年出題】

国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】

【R3年出題】 〇

・「確定拠出年金」には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。

「企業型年金」→厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施

「個人型年金」→「国民年金基金連合会」が実施

・「企業型年金加入者」

→ 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者

第1号等厚生年金被保険者=第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者

・「個人型年金加入者」

→ 国民年金法第1号被保険者

法定免除(生活保護法の生活扶助を受ける者に限る。)、申請全額免除、一部免除を受ける者を除く。

→ 国民年金法第2号被保険者

企業型掛金拠出者等を除く。

→ 国民年金法第3号被保険者

→ 国民年金法任意加入被保険者

20歳以上60歳未満の老齢給付等を受けることができるものを除く。

★給付の種類を比較

(確定給付企業年金法)

【H26年出題】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

【解答】

【H26年出題】 〇

・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う

・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)

(第29条)

【H30年選択式】

確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。

(1) 老齢給付金

(2) < A >

【解答】

【H30年選択式】

<A> 脱退一時金

【R4年出題】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

【解答】

【R4年出題】 ×

「障害給付金」については、「規約で定めるところにより、給付を行うことができる」となります。

(確定拠出年金法)

【H20年出題】

企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】

【H20年出題】 〇

確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。

また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。

★掛金の拠出を比較

(確定給付企業年金法)

【H28年出題】

事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

【解答】

【H28年出題】 ×

「事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。」とされています。

また、事業主は、掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとされています。

(第55条第1項、第56条第1項)

【R2年出題】

加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。

【解答】

【R2年出題】 ×

「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。」とされています。加入者が、掛金の全部を負担することはできません。

(第55条第2項)

(確定拠出年金法)

【R3年出題】

企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

【解答】

【R3年出題】 〇

企業型年金については、事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出します。

(第19条第1項)

【R6年出題】

企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

【解答】

【R6年出題】 〇

企業型年金加入者は、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができるとされています。

(第19条第3項)

【R3年出題】

企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】

【R3年出題】 〇

・「事業主掛金」の額は、企業型年金規約で定めるものとされています。(ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とされています。

・「企業型年金加入者掛金」の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更するとされています。

(第19条第2項、第4項)

【R5年出題】

個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。

【解答】

【R5年出題】 ×

個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するとされています。

(第68条第1項)

【R6年出題】

個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】

【R6年出題】 〇

個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。

(第68条第2項)

【R2年選択式】

国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

【解答】

【R2年選択式】

<A> 48,000

国民年金第1号被保険者の拠出限度額は月額68,000円です。ただし、国民年金基金の掛金を納付している場合は、その額を控除した額となります。

そのため、68,000円−20,000円=48,000円となります。

(令第36条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

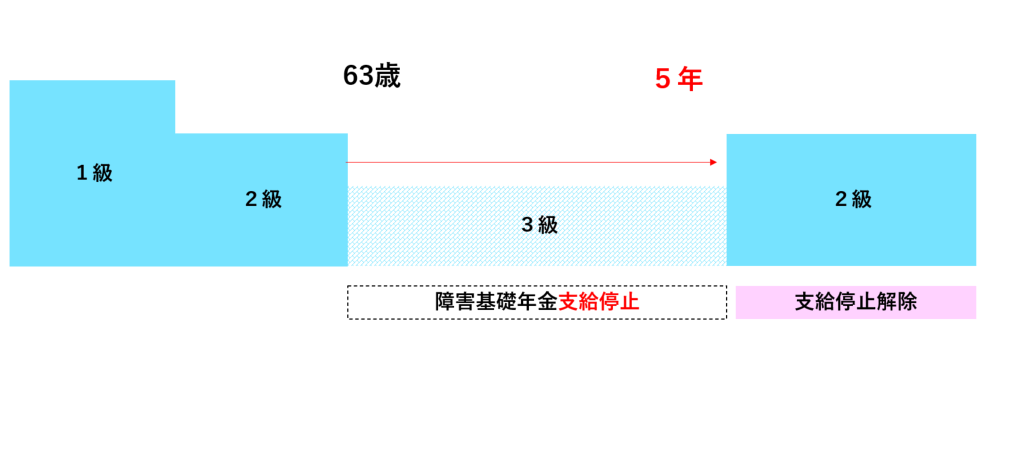

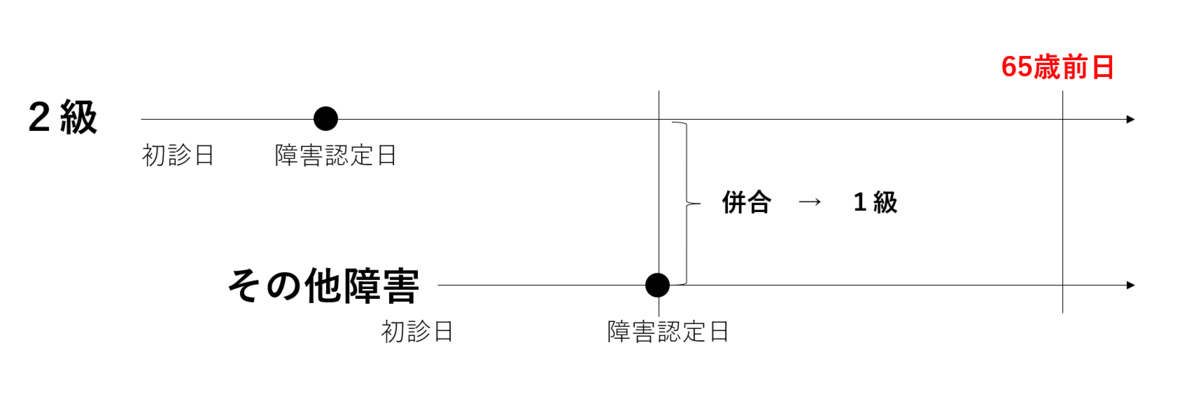

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法「障害厚生年金」

R7-341 08.04

障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう

障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう。

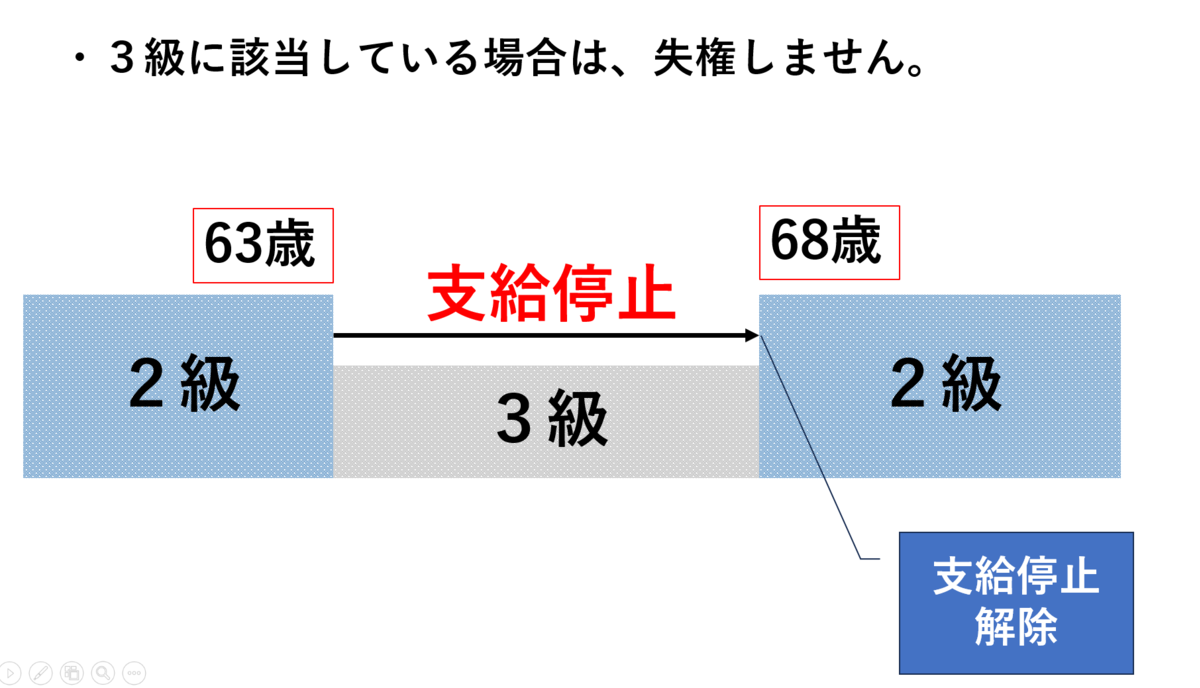

テーマその1

テーマその1

初診日に高齢任意加入被保険者だった場合

テーマその2

テーマその2

3級の障害厚生年金の受給権者に新たに3級の障害が生じた場合

→「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」がポイントです

テーマその3

テーマその3

障害厚生年金の受給権者に新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合

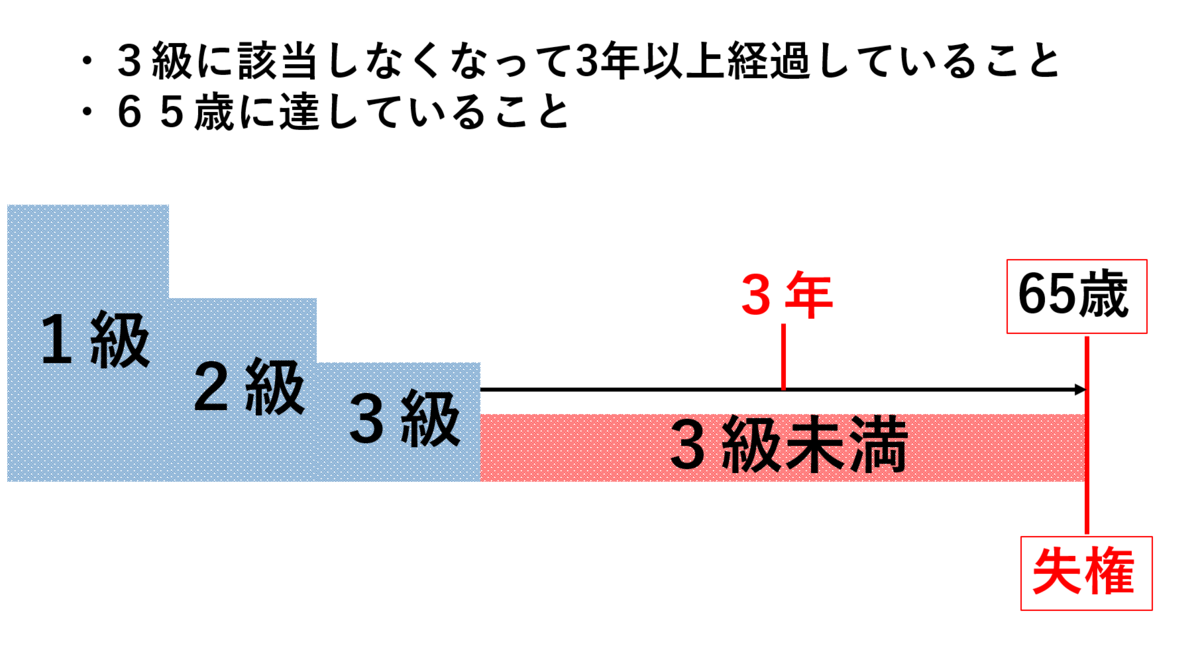

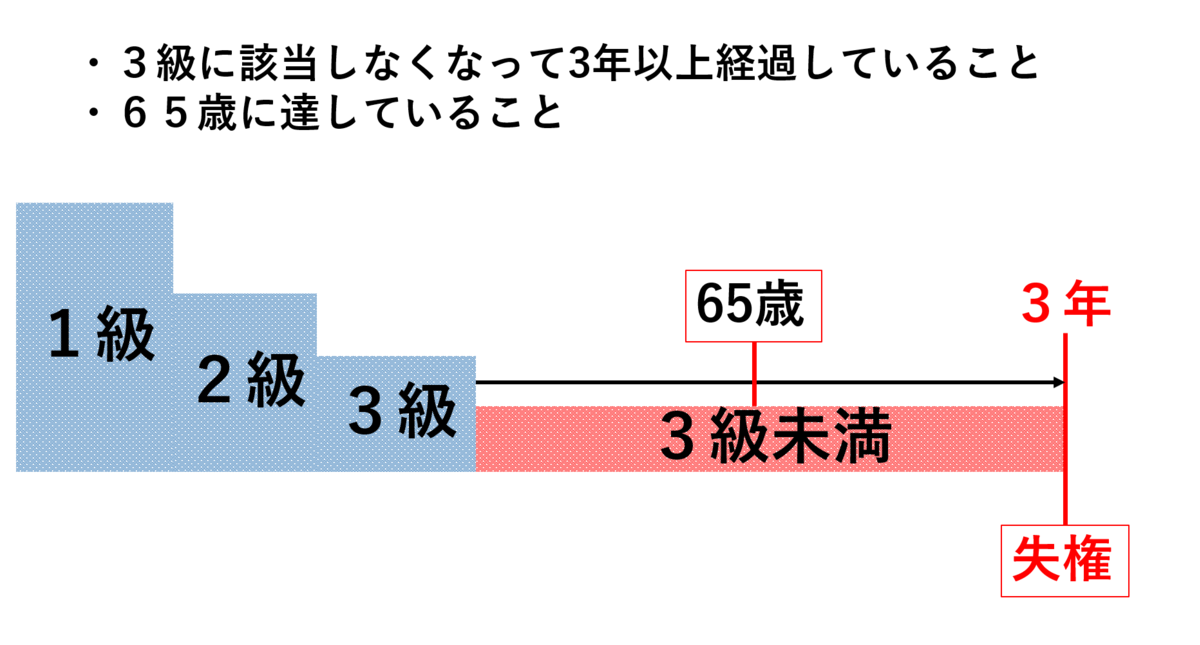

テーマその4 障害厚生年金の失権

テーマその4 障害厚生年金の失権

→3級の障害厚生年金を受けていたが、63歳のときに3級に該当しなくなり障害厚生年金の支給が停止されている場合、障害厚生年金が失権するのはいつの時点?

YouTubeでお話ししています

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

毎週日曜日はYouTube総集編です

R7-340 08.03

【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年7月第4週)

毎週日曜日は総集編をお届けします。

今回は、令和7年7月28日から8月2日までの動画の総集編です。

まとめて見ることができますので、ご活用ください。

☟

・ 遺族厚生年金の事例問題を解いてみましょう(厚生年金保険法)

・ 年金給付の受給権者等には障害手当金は支給されない(厚生年金保険法)

・ 船員保険の保険給付~健保との違いを意識しながら(社一船員保険法)

・ 社会保険労務士法の懲戒処分(社会保険に関する一般常識)

・ 高齢者医療確保法の制度について(社会保険に関する一般常識)

・ 介護保険法の制度について(社会保険に関する一般常識)

YouTubeでお話ししています

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「介護保険法」

R7-339 08.02

介護保険法の制度について

介護保険は、平成12年4月に施行された社会保険です。

被保険者になるのは、40歳以上の者です。

では、目的条文などを読んでみましょう。

第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 ① 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。 ② 保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 ③ 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 ④ 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【H27年選択式】

介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、< A >並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< B >に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

【解答】

①【H27年選択式】

<A> 機能訓練

<B> 国民の共同連帯の理念

②【R5年出題】

都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

【解答】

②【R5年出題】 ×

「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」ではなく、介護保険を行うのは、「市町村(特別区を含む。)」です。

(法第3条)

③【H27年出題】

市町村又は特別区(以下「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

【解答】

③【H27年出題】 ×

「市町村又は特別区」ではなく「国」の責務です。

条文を読んでみましょう。

第5条 (国及び地方公共団体の責務) ① 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 ② 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 ③ 都道府県は、助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。 ④ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。 ⑤ 国及び地方公共団体は、④に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。 |

④【R1年出題】

市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

【解答】

④【R1年出題】 〇

市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする「市町村介護保険事業計画」を定めます。

条文を読んでみましょう。

第116条第1項 (基本指針) 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

第117条第1項 (市町村介護保険事業計画) 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。 |

⑤【H29年選択式】

介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して< A >とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。

【解答】

⑤【H29年選択式】

<A> 常に健康の保持増進に努める

第4条第1項「国民の努力及び義務」からの出題です。

ちなみに、第4条第2項には、「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。」と定められています。

⑥【H24年出題】

市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。

【解答】

⑥【H24年出題】 〇

第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |

第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |

(第9条)

⑦【R4年選択式】

介護保険法における「要介護状態」とは、< A >があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、< B >の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である< A >が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が < B >に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

【解答】

⑦【R4年選択式】

<A> 身体上又は精神上の障害

<B> 6か月

★「要介護状態」とは

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6か月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)

★「要介護者」とは

(1) 要介護状態にある65歳以上の者

(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

(第7条、則第2条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」

R7-338 08.01

高齢者医療確保法の制度について

高齢者医療確保法では、75歳以上の後期高齢者について、健康保険法などの医療保険各法から独立した医療制度を設けています。

また、65歳以上75歳未満の前期高齢者については、保険者間の負担の不均衡を調整する仕組みが設けられています。

目的条文などを読んでみましょう。

第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 (基本的理念) ① 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 ② 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

第3条(国の責務) 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。