合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-279 6.1

障害厚生年金重要5問【社労士受験対策】

過去問から学びます。

今日は厚生年金保険法です。

障害厚生年金の重要ポイントを確認しましょう。

まず、障害厚生年金の受給要件について条文を読んでみましょう。

第47条(障害厚生年金の受給権者) ① 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ② 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |

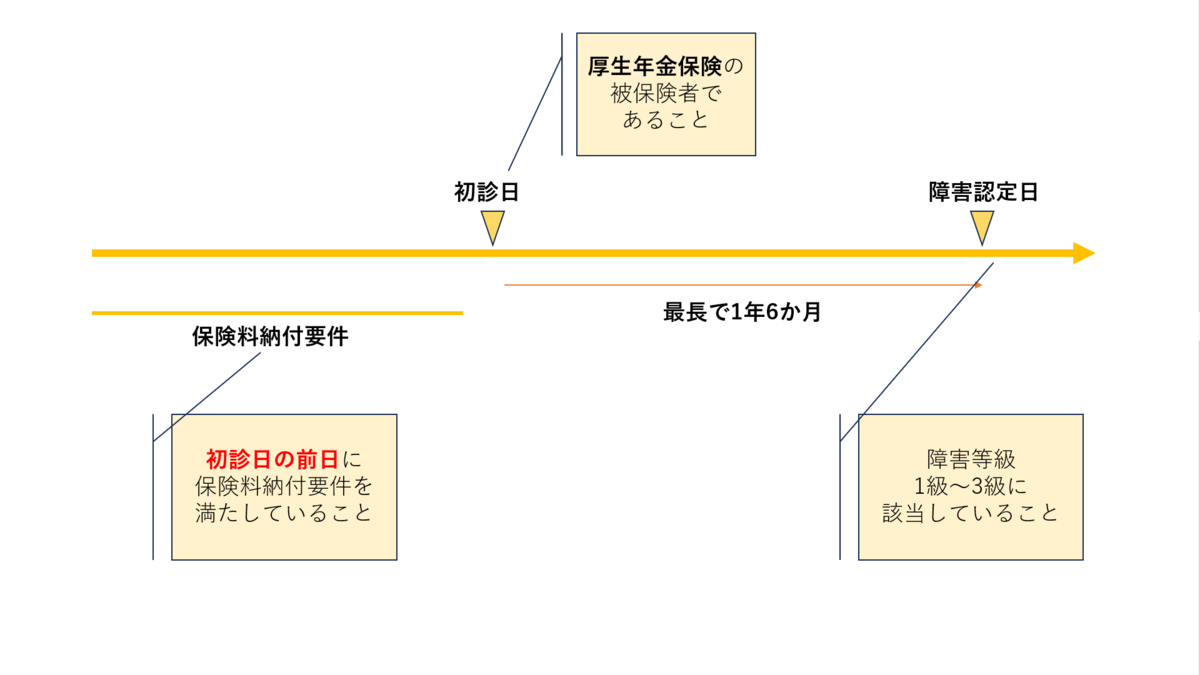

障害厚生年金は、①「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」②「障害認定日に障害等級に該当していること」③「初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること」の3つを満たした場合は、障害認定日に受給権が発生します。

下の図でイメージしてみてください。

では、過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】

①【H22年出題】 ×

「軽度のものから」ではなく、「重度のものから1級、2級及び3級」です。

(第47条第2項)

ちなみに、「国民年金法」の障害等級は、「重度のものから1級及び2級」とされています。国民年金法の障害等級には3級はありません。(国民年金法第30条第2項)

②【H22年出題】※改正による修正あり

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。

【解答】

②【H22年出題】 〇

障害厚生年金の加給年金額のポイント!

★対象は65歳未満の配偶者です

「子」は障害基礎年金の加算対象になります

★加給年金額が加算されるのは1級と2級です

「3級」には加給年金額は加算されません

★障害厚生年金の権利を取得した日の翌日以後に対象になる配偶者を有するに至った場合も対象になります

→ 配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から加給年金額が加算されます

条文を読んでみましょう。

第50条の2第1項~3項 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |

③【H22年出題】

障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。

【解答】

③【H22年出題】 ×

240か月ではなく、300か月です。

条文を読んでみましょう。

第50条第1項、2項 (障害厚生年金の額) ① 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①の額の100分の125に相当する額とする。 |

★障害厚生年金は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額です。

★ただし、被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。

★1級は、2級の1.25倍の額です。

④【H22年出題】

障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。

【解答】

④【H22年出題】 ×

3級の障害厚生年金の額は、「2級」の額と同じです。

ただし、加給年金額は加算されません。

なお、3級の障害厚生年金には最低保障額が設定されています。

条文を読んでみましょう。

第50条第3項 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法に規定する2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とする。 |

⑤【H22年出題】

障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。

【解答】

⑤【H22年出題】 ×

障害認定日の属する月の前月までではなく、「障害認定日の属する月」までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とします。

条文を読んでみましょう。

第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |

例えば障害認定日が4月に属する場合

1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |

|

|

| 障害認定日 |

|

|

計算に入るのは4月(障害認定日の属する月)までです。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします