合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

令和6年度択一式を振り返ります(労働保険徴収法)

R7-016 9.10

<令和6年度徴収>請負事業の一括について質問がありましたのでお答えします。【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、労働保険徴収法の択一式です。

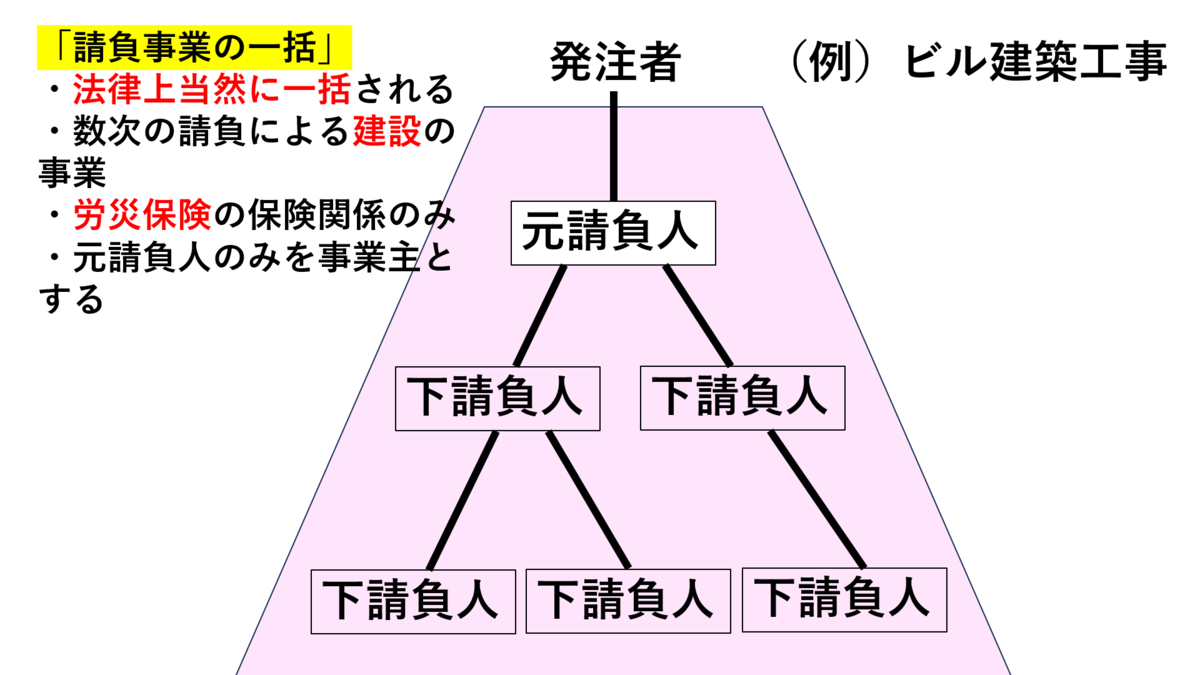

まず、請負事業の一括を図でイメージしましょう。

令和6年問8(労災)の問題をどうぞ!

①【R6年出題】

労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

【解答】

①【R6年出題】 〇

請負事業の一括で、元請事業に一括されるのは、「労災保険に係る保険関係」のみです。

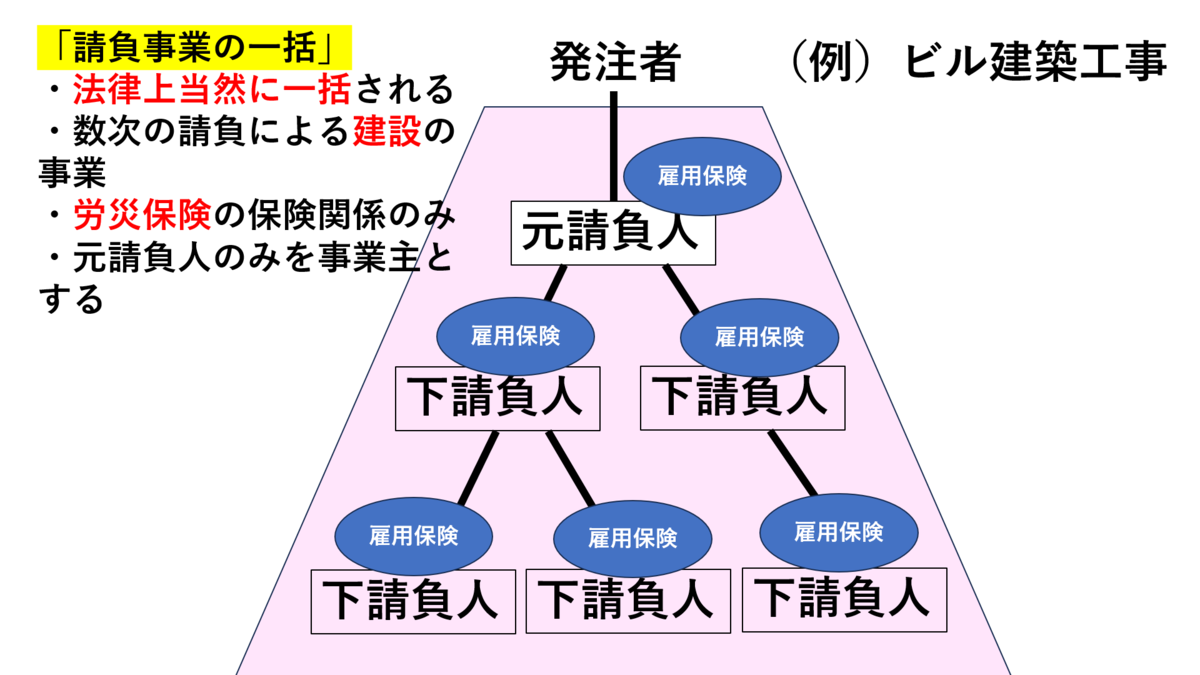

雇用保険は一括されませんので、雇用保険は原則どおり事業ごとに適用されます。図でイメージしてください。

②【R6年出題】)

労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係はないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。

【解答】

②【R6年出題】 〇

労働保険徴収法上、請負事業が一括されたとしても、「下請負人」と「下請負人が使用する労働者の間」には労働関係があります。そのため、下請負に係る事業については、「下請負人」が事業主です。

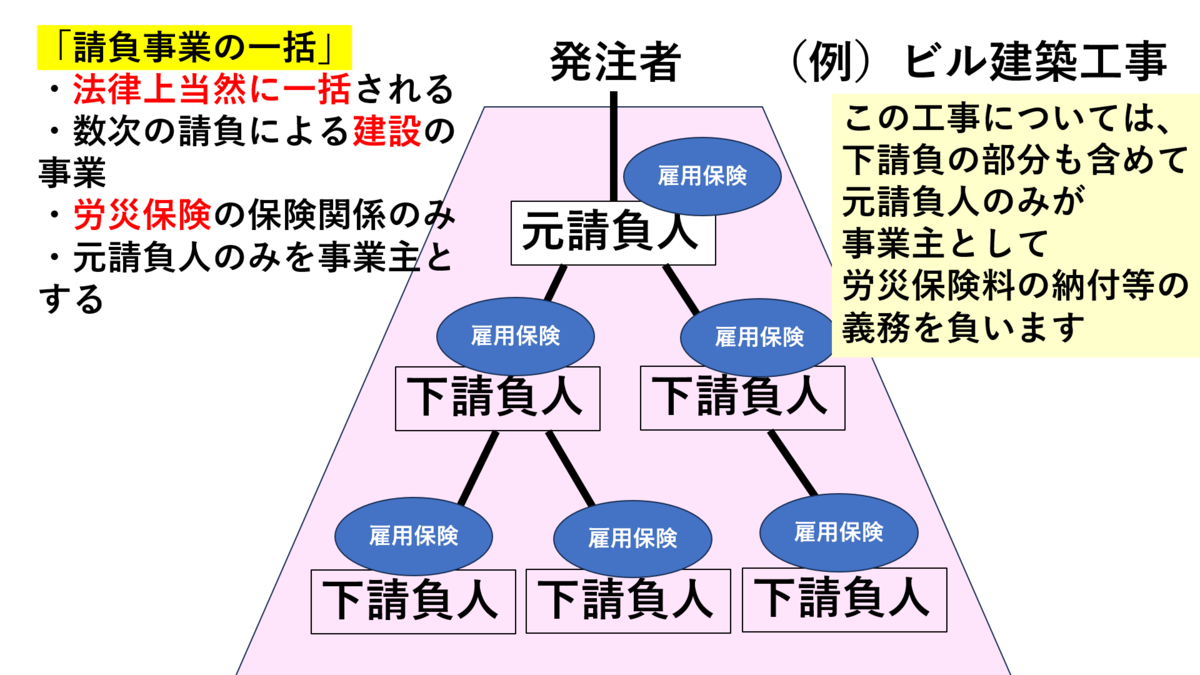

請負事業の一括により、「元請負人のみ」が「当該事業の事業主」となります。これは、元請負人は、請負に係る事業(イメージ図では、ビル建築工事の現場)については、下請負をさせた部分を含めて、工事の全てについて「事業主」として労災保険料を納付する等の義務を負うという意味です。

請負事業の一括で元請負人が事業主とされたとしても、「元請負人」と「下請負人が使用する労働者の間」に労働関係が生まれるわけではありません。

図でイメージしてください。

③【R6年出題】

労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】

③【R6年出題】 〇

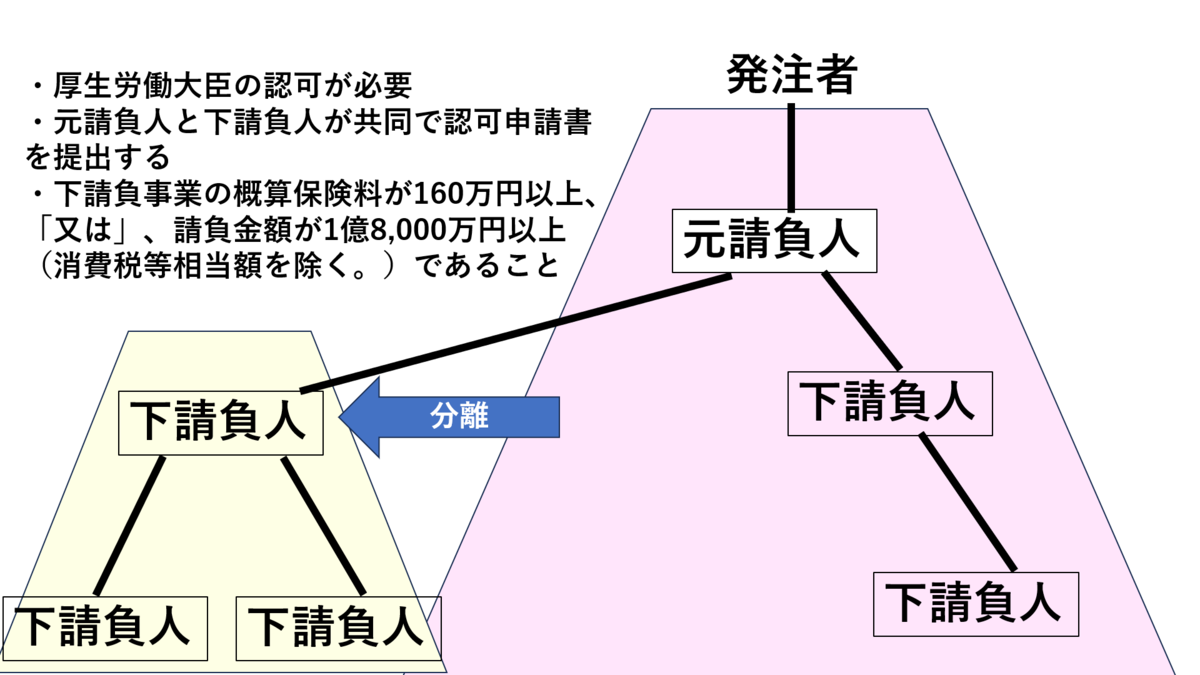

請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負事業の分離については、厚生労働大臣の認可が必要です。

下請負事業の分離の認可については、元請負人及び下請負人が「共同で」、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。

(則第8条第1項)

④【R6年出題】

労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。

【解答】

④【R6年出題】 〇

③の問題の続きです。「下請負人を事業主とする認可申請書」は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出しなければなりませんが、やむを得ない理由により、期限内に提出することができなかったときは、期限後であっても提出することができます。

(則第8条第1項)

⑤【R6年出題】

労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

【解答】

⑤【R6年出題】 ×

下請負事業の概算保険料が160万円以上、「又は」、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)です。

(則第9条)

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします