合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

国民年金法・厚生年金保険法について

R7-134 01.08

国民年金法・厚生年金保険法で最低限おさえたい歴史

国民年金法、厚生年金保険法の歴史で重要な年号をまとめました。

昭和14年 | 船員保険法制定 | ・社会保険方式による日本で最初の公的年金 ・昭和15年施行 |

昭和16年 | 労働者年金保険法制定 | ・昭和17年施行 ・昭和19年に「厚生年金保険法」に改称 |

昭和34年 | 国民年金法制定 | ・昭和34年11月福祉年金(無拠出制)開始 |

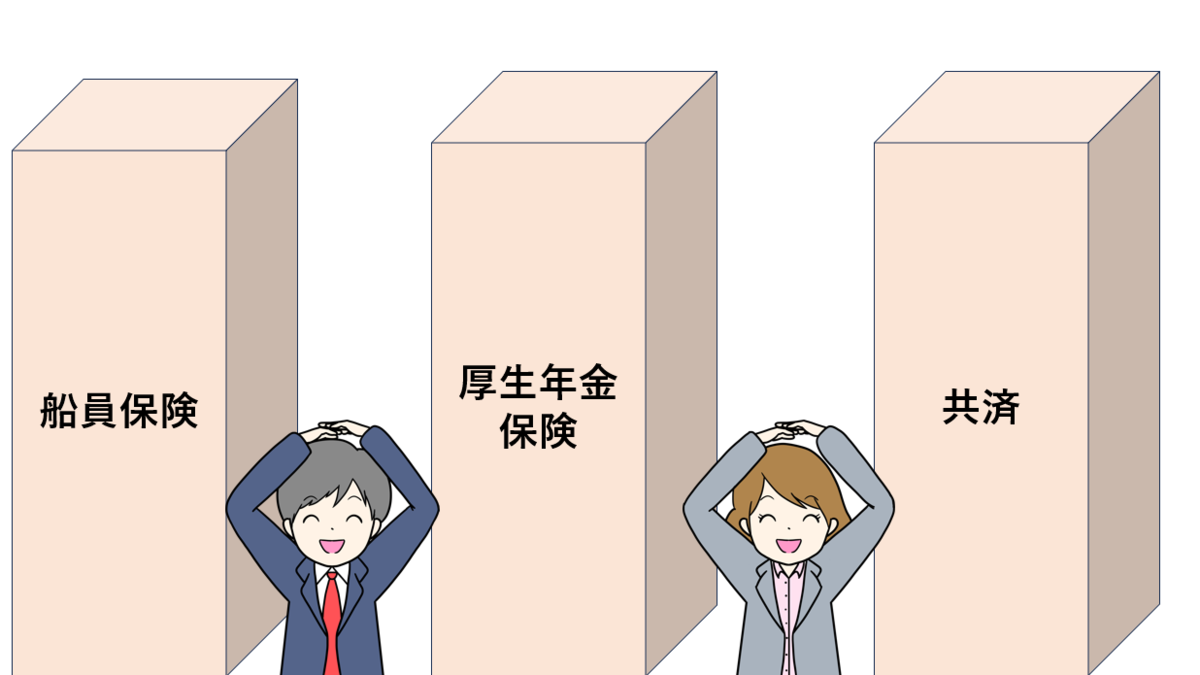

昭和36年 4月 | 国民皆年金の実施 | ・国民年金(拠出制)開始 |

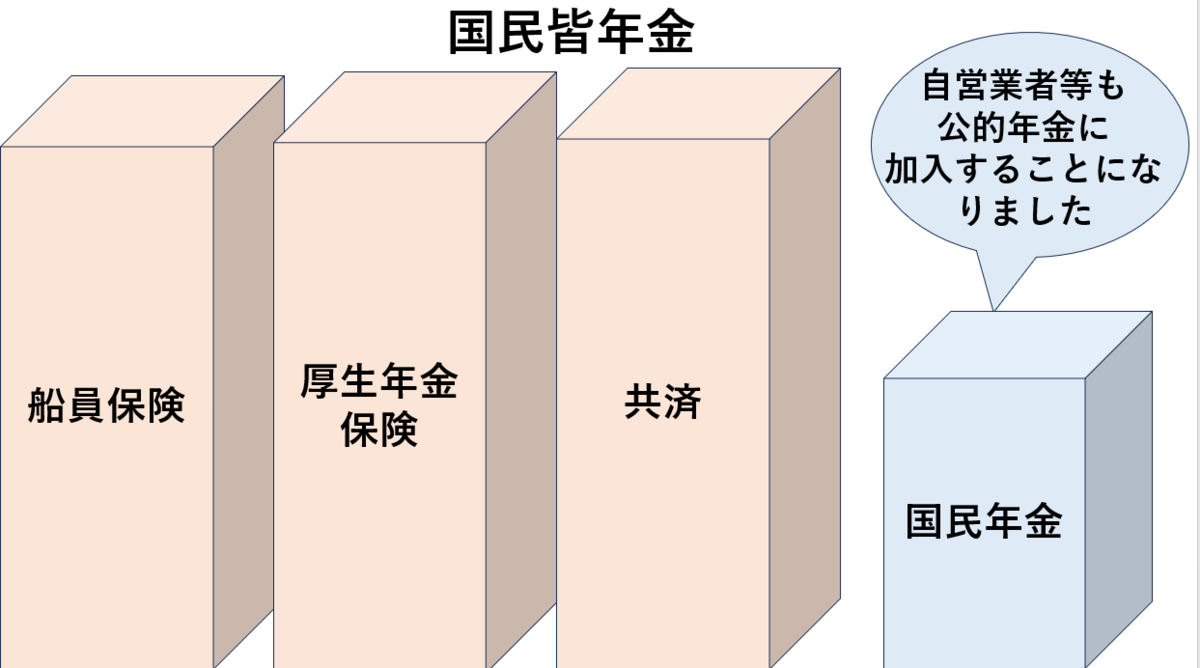

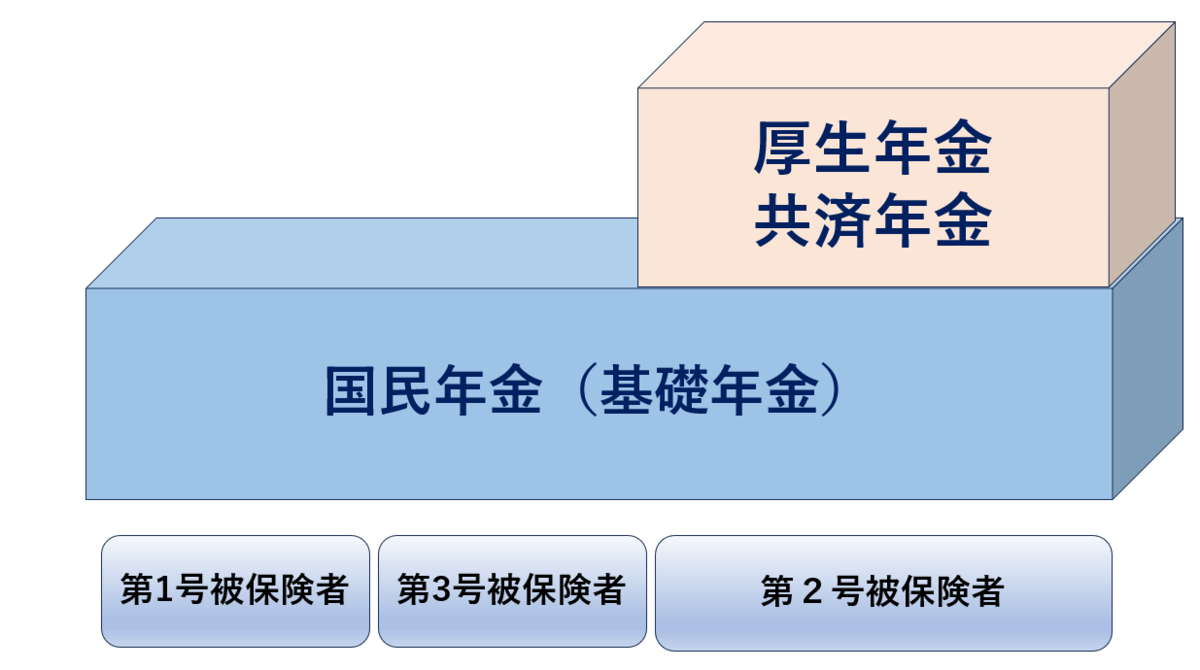

昭和61年 4月 | 基礎年金の導入 | ・「基礎年金」と「報酬比例」の2階建て ・基礎年金は全国民が対象 第1号被保険者(自営業等) 第2号被保険者(会社員、公務員等) 第3号被保険者(専業主婦等) |

平成27年 10月 | 被用者年金一元化 | ・被用者の年金制度が厚生年金に統一された |

年金の歴史を図でイメージしましょう。(下の図を参照してください)

ポイント!

・昭和36年4月「国民皆年金」

・昭和61年4月「基礎年金の導入」

★昭和61年4月前の制度を「旧法」、昭和61年4月以降の制度を「新法」といいます。

過去問をどうぞ!

①【H19年出題(社一)】

医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。

【解答】

①【H19年出題(社一)】 〇

国民年金法は昭和34年に制定、昭和36年4月から全面施行され、国民皆年金が実現しました。

②【H19年出題(国年)】

国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】

②【H19年出題(国年)】 ×

国民年金法は昭和34年に制定され、同年10月ではなく「同年11月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始されました。また、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立しました。

③【H15年選択式(国年)】

年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

<選択肢>

① 大正15年4月1日

② 大正15年4月2日

③ 昭和2年4月1日

④ 昭和2年4月2日

⑤ 裁定日

⑥ 初診日

⑦ 障害認定日

⑧ 裁定請求日

【解答】

<A> ② 大正15年4月2日

<B> ⑦ 障害認定日

ポイント!

・ 「大正15年4月2日」以降生まれの人は、老齢基礎年金(新法の年金)の対象となります。ただし、施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった人を除きます。

・ 「障害認定日」が昭和61年4月1日以降の人は、障害基礎年金(新法の年金)の対象となります。

④【R6年出題(社一)】

日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。

【解答】

④【R6年出題(社一)】 〇

日本の公的年金制度は、「賦課方式」を基本とした仕組みで運営されていることがポイントです。

賦課方式とは、現役世代の保険料負担で、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養の仕組みです。

(令和5年版厚生労働白書P256)

【R1年出題(社一)】※問題文修正あり

被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは、平成27年10月1日である。

【解答】

【R1年出題(社一)】 〇

被用者年金一元化が行われたのは、平成27年10月1日です。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします