合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「基本手当」

R7-150 01.24

基本手当の受給資格~算定対象期間~

基本手当の支給を受けることができる資格のことを「受給資格」、受給資格を有する者を受給資格者といいます。

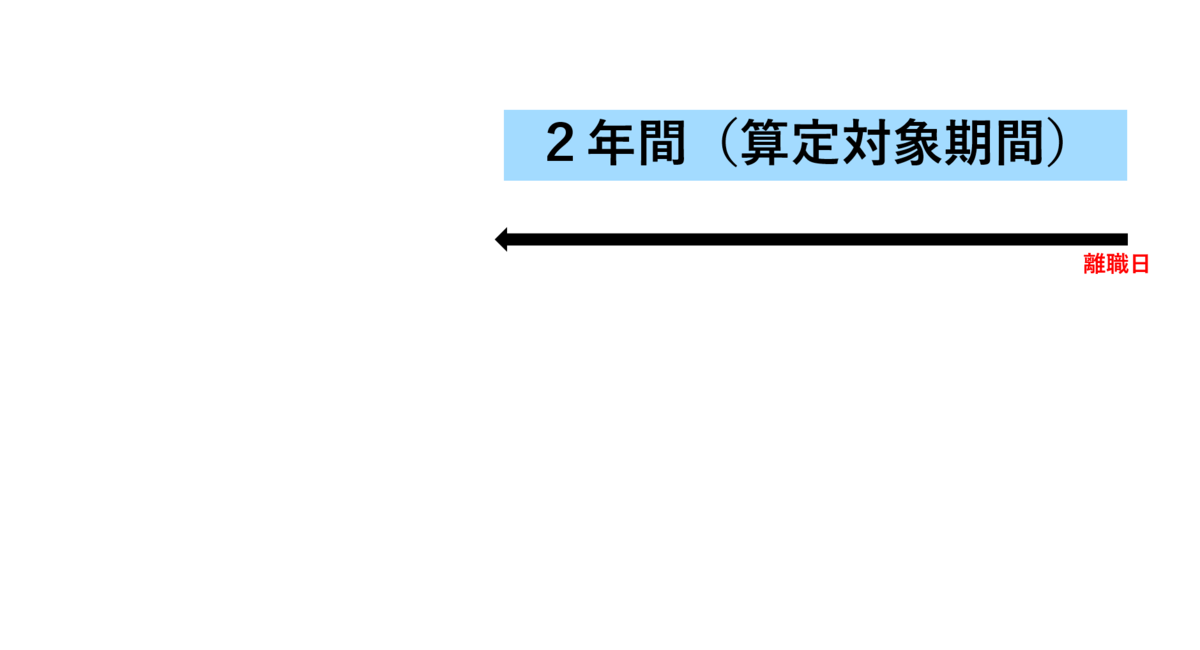

基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。

今回は「算定対象期間」をみていきます。

条文を読んでみましょう。

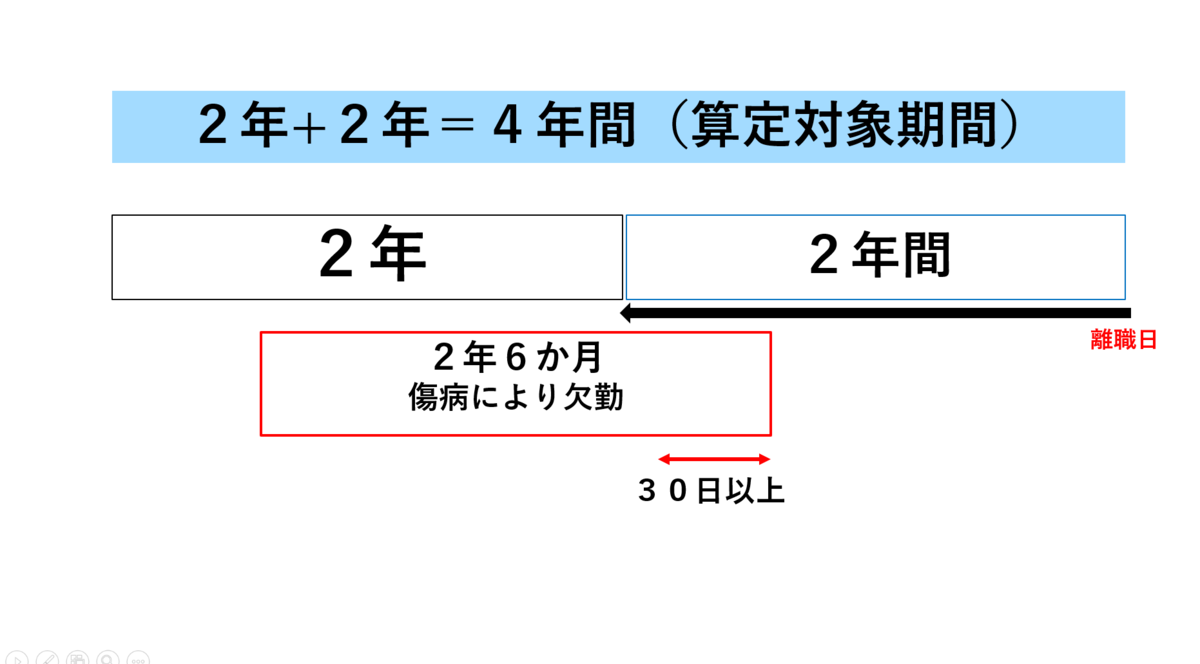

第13条第1項 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。「算定対象期間」という。)に、被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給する。 |

★特定理由離職者及び特定受給資格者について

・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を満たします。

■算定対象期間とは

→ (原則)離職の日以前2年間(特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は2年間又は1年間)

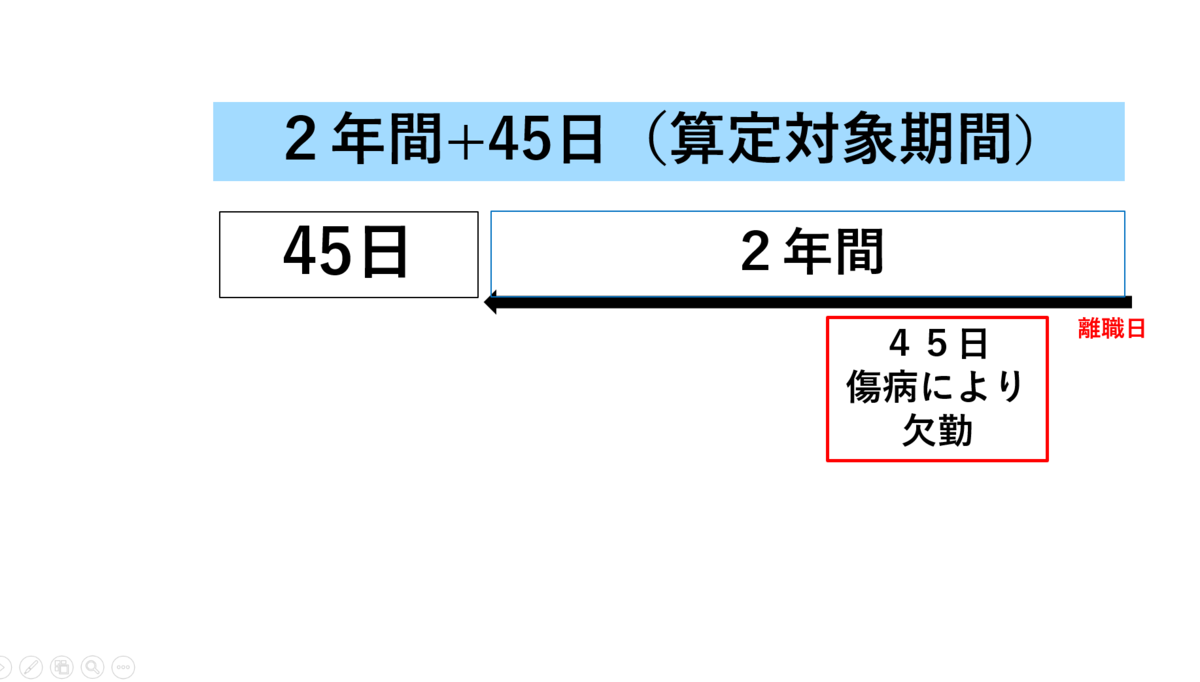

→ (受給要件の緩和)

当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則の算定対象期間に加算した期間(最長4年間)

※受給要件の緩和が認められる理由

・疾病、負傷(業務上、業務外の別を問わない。)

・事業所の休業

・出産

・事業主の命による外国における勤務

・国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用

・前各号に掲げる理由に準ずる理由で、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

★算定対象期間について下の図でイメージしましょう。

では、過去問をどうぞ!

①【R3年選択式】

被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は < A >)(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き< B >日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。

【解答】

①【R3年選択式】

<A> 1年間

<B> 30

②【H26年出題】

被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。

【解答】

②【H26年出題】 〇

離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合の算定対象期間は、離職の日以前2年間にその6か月間を加算した期間となります。

③【H26年出題】

事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有しない。

【解答】

③【H26年出題】 〇

外国の子会社への出向は、算定対象期間の延長の理由となります。

しかし、算定対象期間は延長した場合でも4年間が最長です。問題文の場合は、離職の日以前4年間に、賃金の支払いを受けていないため、被保険者期間もありません。そのため、基本手当の受給資格はありません。

④【H29年出題】

離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係る者に該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。

【解答】

④【H29年出題】〇

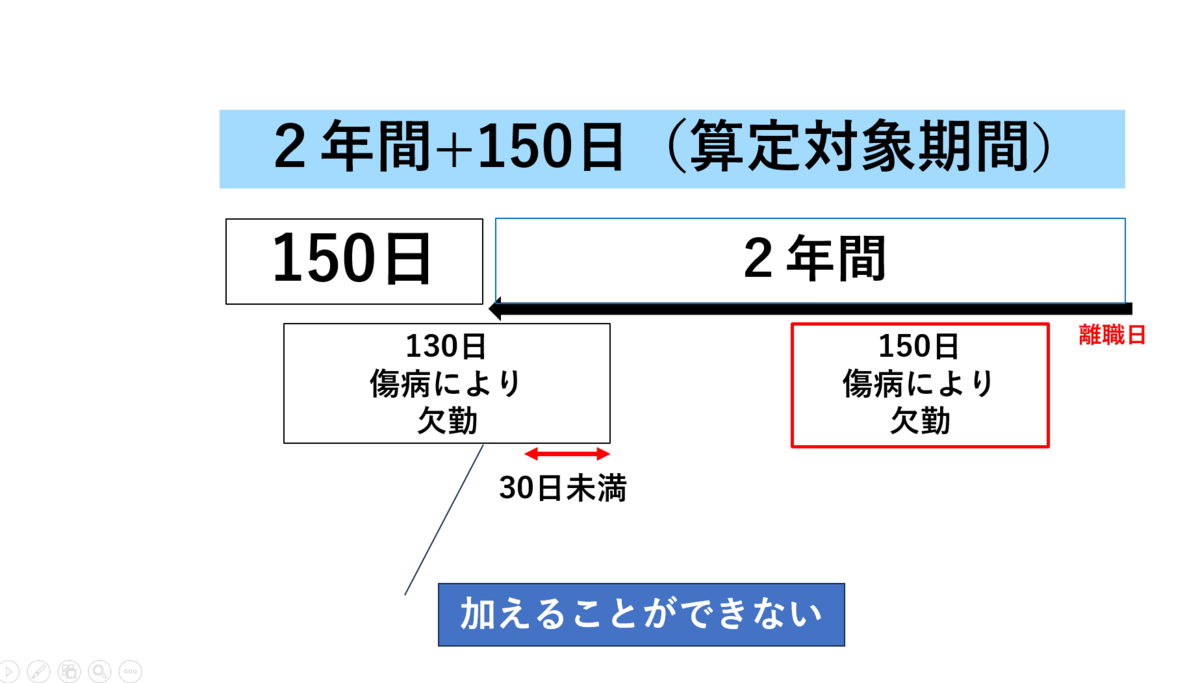

算定対象期間の延長の要件は、賃金を受けなかった日数が、「30日以上継続」することです。そのため、問題文の「80日間」については、算定対象期間に加算されますが、「15日間」は原則は加算されません。

しかし、問題文のように、15日欠勤し、復職後再び「同一の理由」で80日欠勤した場合で、中断の期間が「30日未満(問題文では20日)」の場合は、「15日の欠勤期間」も算定対象期間に加算されます。

問題文の場合は「15日間」と「80日間」の両方の期間が加算され、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となります。

(行政手引50153)

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします