R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(国年)

R3-068

R2.10.30 R2出題【選択練習】年金額改定の基準

令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。

キーワードを< >で空欄にしています。

空欄を埋めてください。

R2年のアレンジ問題です

空欄<A>、<B>を埋めてください。

年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、< A >を基準として、また68歳に到達した年度以後は< B >を基準として行われる。

【選択肢】 ①物価変動率 ②名目手取り賃金変動率 ③名目賃金変動率

(参考:問6A)

【解答】

A ②名目手取り賃金変動率

B ①物価変動率

年金の額は、毎年度、賃金や物価の動向に合わせて改定されています。

年金の額は、毎年度、賃金や物価の動向に合わせて改定されています。

新規裁定者(68歳到達年度前)は、まだ現役に近いので働く人の生活水準(名目手取り賃金変動率)に合わせる、既裁定者(68歳到達年度以後)は、引退世代の生活水準(物価変動率)に合わせる、と考えてみてください。

新規裁定者(68歳到達年度前)は、まだ現役に近いので働く人の生活水準(名目手取り賃金変動率)に合わせる、既裁定者(68歳到達年度以後)は、引退世代の生活水準(物価変動率)に合わせる、と考えてみてください。

ちなみに・・・

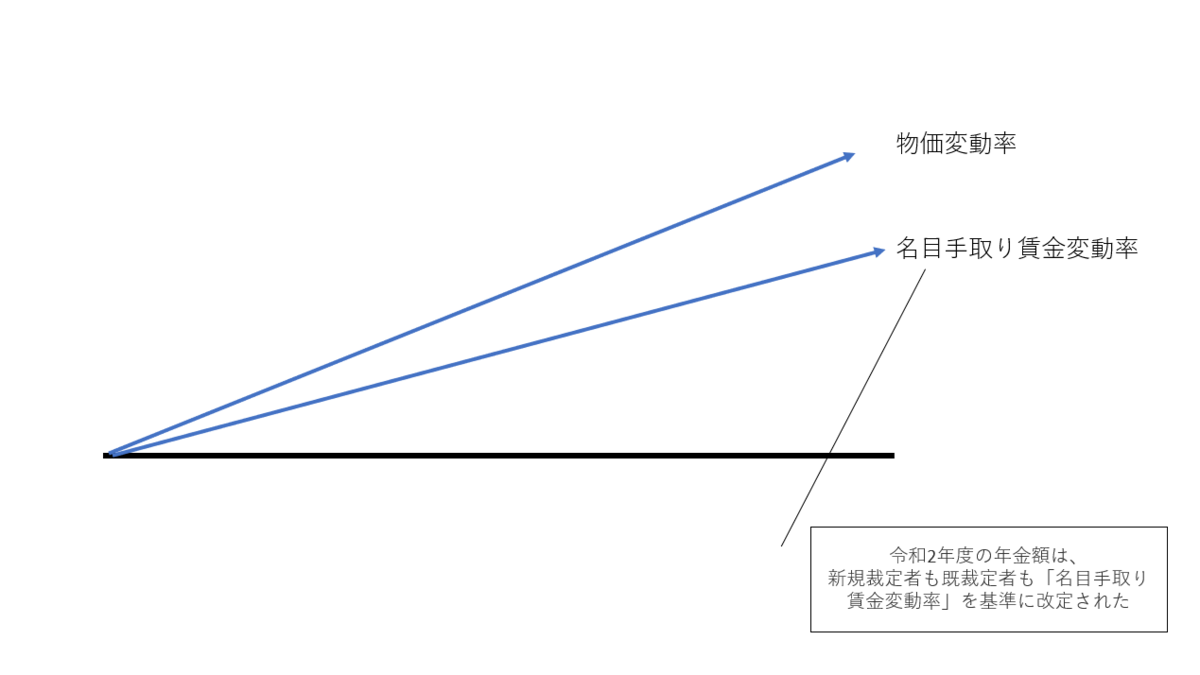

令和2年度は、

・物価変動率 → +0.5%

・名目手取り賃金変動率 → +0.3%

でした。

「物価」「名目手取り賃金」が両方とも「+」で「物価」の方が上回っています。このような場合は、既裁定者は「物価」ではなく「名目手取り賃金変動率」を基準とします。

なぜなら「年金」は世代間扶養だから。年金は現役世代の保険料で支えられています。既裁定者の方が新規裁定者よりも年金額の伸びが大きくなるのは、理屈に合わないからです。

令和2年度の年金額は、新規裁定者も既裁定者も「名目手取り賃金変動率」を基準に改定が行われました。

(名目手取り賃金変動率「+0.3%」にスライド調整率「̠̠0.1%」がかかりました。)