障害 3級から2級への額の改定 その2

R3-279

R3.5.29 厚生年金保険3級から1級2級へ額の改定

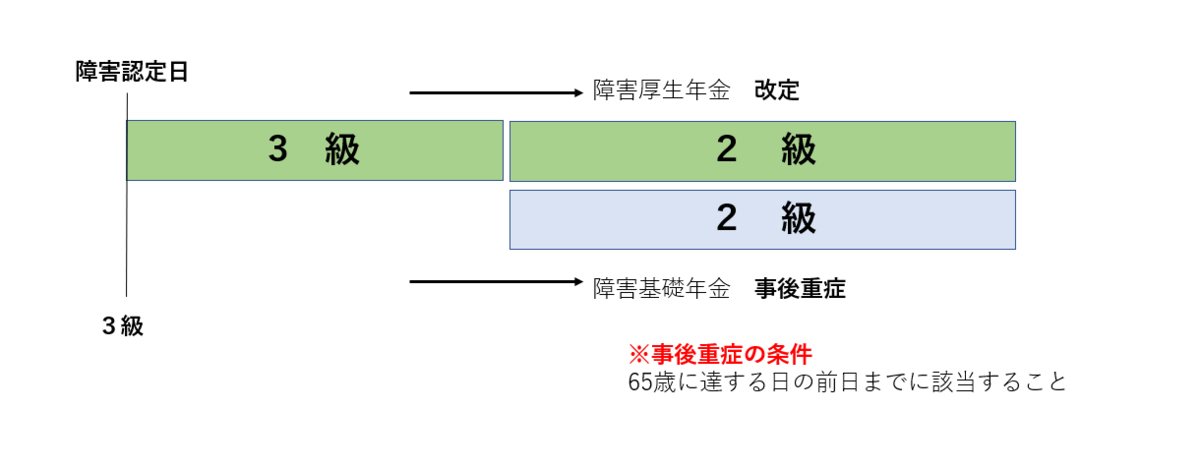

障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。

今日は、厚生年金保険の視点で見ていきましょう。

厚生年金保険の場合、障害等級は1級から3級までありますが、3級の場合は「障害厚生年金」のみ、1級、2級の場合は「障害基礎年金+障害厚生年金」です。

3級から2級・1級に障害の程度が増進すると、障害基礎年金がプラスされます。

ということは、

・障害厚生年金 → 3級から2級・1級に改定

・障害基礎年金 → 障害等級不該当から1・2級へ(事後重症)

となります。

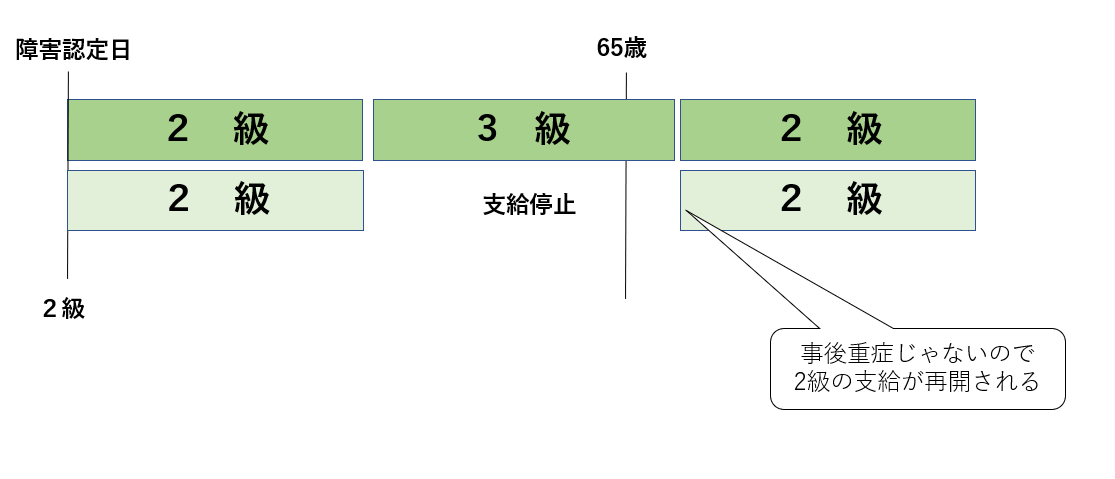

昨日の記事でもお話しましたが、事後重症は「65歳に達する日の前日まで」という条件がありましたよね。ここが今日のポイントです。(図1参照)

※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)

では、どうぞ!

①<H27年出題>

63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合において、その後、障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

②<H16年出題>

2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後、3級の障害の状態になり、65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。

③<R2年出題>

障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

【解答】

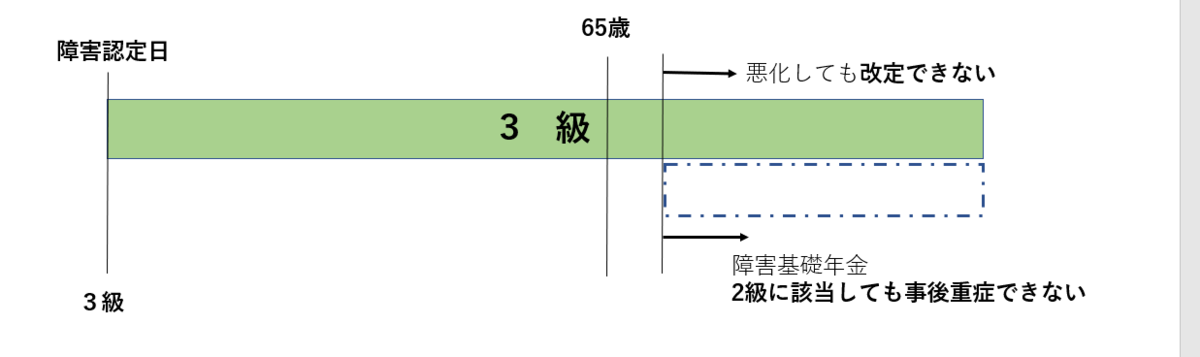

①<H27年出題> ×

老齢基礎年金を繰上げ受給しているので、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定は請求できません。

障害認定日に3級だった者が、その後障害の程度が増進した場合、3級から2級、1級への額の改定請求ができます。

同時に事後重症による障害基礎年金も支給されます。(図1参照)

ただし、事後重症の条件は、「65歳に達する日の前日までに該当」すること。

そのため、65歳すぎてから障害の程度が増進しても、事後重症の障害基礎年金が支給されないので、障害厚生年金も額の改定は行われません。(図2参照)

問題のように、65歳に達するまでの間でも、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は、事後重症による障害基礎年金は支給されないので、障害厚生年金の額の改定も行われません。

(法第52条)

②<H16年出題> 〇

問題文の場合は、もともと1、2級の受給権がある(=障害基礎年金の受給権がある)ことがポイントです。

65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。なぜならば、障害基礎年金が事後重症ではないからです。

(図3参照)

③<R2年出題> ×

問題文の場合、65歳以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級の障害状態になった場合は、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。②の問題と同じです。

社労士受験のあれこれ

図1

図2

図3