社会保険労務士合格研究室

どんな法律シリーズ⑥ 国民年金法・厚生年金保険法

どんな法律シリーズ⑥ 国民年金法・厚生年金保険法

R4-137

R4.1.6 国民年金法・厚生年金保険法ってどんな法律?その1

今日は、厚生年金保険法・国民年金法の創成期のお話です。

・昭和17年 労働者年金保険法発足

(昭和19年厚生年金保険法に改称)

・昭和29年 厚生年金保険法全面改正

(「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての給付方式を採用)

・昭和36年 国民年金法全面施行

(国民皆年金の実現)

★昭和17年にスタートした労働者年金は、工場等で働く男子労働者を被保険者としていました。労働力の保全強化を図ることなどが背景にありました。

昭和19年に名称が厚生年金保険法に改められ、被保険者の範囲は、事務職員や女性にも広がりました。

報酬比例部分のみだった養老年金が、「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建ての老齢年金になったのが、昭和29年の改正です。

★民間の会社員や公務員には公的な年金制度があり、老後の所得が保障されていましたが、自営業者等には、そのような制度が無いことが問題になっていました。

しかし、自営業者等にも老後の保障が必要だということで、国民年金法が制定されたのが昭和34年です。拠出制の国民年金制度が昭和36年に施行され、国民皆年金が実現しました。

「国民皆年金」とは、民間の会社員、公務員だけでなく、それ以外の自営業者等もすべての人が職業に関係なく公的年金の保護の対象になるという意味です。

なお、拠出制は昭和36年からですが、無拠出制の福祉年金制度は昭和34年からスタートしていました。

既に高齢になっている人、障害のある人等には、全額国庫負担の老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金等が支給されました。

★老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)の全てが保険料納付済期間なら満額の年金が支給されます。

しかし、大正15年4月2日から昭和16年4月1日以前生まれの人は、480月ではなく、加入可能年数×12で計算します。

なぜなら、国民年金制度が発足した昭和36年4月1日に既に20歳になっているからです。その年代の人は、昭和36年4月1日から60歳までの間の全てが保険料納付済期間なら、満額の老齢基礎年金が支給されます。

例えば大正15年4月2日~昭和2年4月1日の間に生まれた人は「25年」、昭和15年4月2日~昭和16年4月1日の間に生まれた人は39年が加入可能年数です。

20歳から60歳まで40年間加入できるのは、昭和16年4月2日以後生まれの人です。

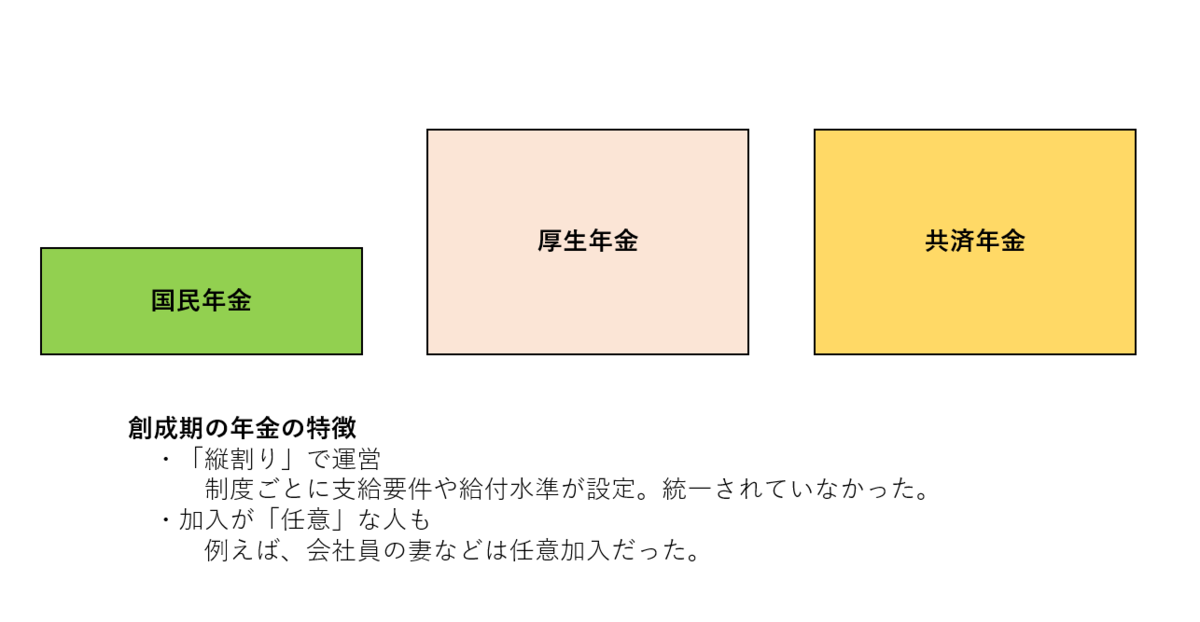

★創成期の年金のポイントは以下の通りです。

(創成期の年金の特徴)

・「縦割り」の運営でした

制度ごとに支給要件や給付水準が設定されていて、統一されていませんでした。

・加入が「任意」な人もいました

例えば、会社員の妻などは任意加入でした。

過去問をどうぞ!

【H19年出題】

国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】

【H19年出題】 ×

無拠出制の福祉年金の給付の開始は、昭和34年11月からです。10月ではありません。

(法附則第1条)

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします