合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

<厚生年金保険法>遺族厚生年金

R7-175 02.19

「配偶者・子」に対する遺族厚生年金の調整

遺族厚生年金の「配偶者と子」に対する支給停止事由をみていきましょう。

遺族厚生年金の遺族の順位は、「配偶者及び子」→「父母」→「孫」→「祖父母」の順です。

「配偶者と子」は同じ順位で、配偶者と子で調整されます。

原則は「配偶者」が優先しますが、例外もおさえましょう。

条文を読んでみましょう。

第66条 ① 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文(60歳未満の夫に対する支給停止、次項本文(次の②)又は次条(所在不明による支給停止)の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 ② 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定(所在不明による支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない。

第67条 ① 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 ② 配偶者又は子は、いつでも、①の規定による支給の停止の解除を申請することができる。 |

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

【解答】

①【H30年出題】 ×

配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、「配偶者」が優先しますので、子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されます。

なお、問題文のように、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。子に対する遺族厚生年金は引き続き支給が停止されます。

「国民年金法の遺族基礎年金」との違いに注意してください。

こちらの記事と比較してください。

↓

http://www.syarogo-itonao.jp/17397987862029

「子に対する遺族基礎年金の支給停止事由を整理しましょう」

②【R3年出題】

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

【解答】

②【R3年出題】 ×

「妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。」が誤りです。子の遺族厚生年金の支給停止は解除されず、引き続き支給停止されます。

妻が「障害基礎年金と障害厚生年金」を選択し、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」が全額支給停止となった場合でも、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金については、引き続き支給停止となります。

③【R5年出題】

配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

【解答】

③【R5年出題】 〇

★ 「遺族厚生年金」については、母と同居することになったとしても、子に対する遺族厚生年金は支給停止となりません。

★ 「子に対する遺族基礎年金」は「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」は、その間、その支給が停止されます。

違いに注意しましょう。

④【H26年出題】

被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。

※本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。

【解答】

④【H26年出題】 〇

配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合で、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合で、子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、配偶者の遺族厚生年金は、その間、支給停止されます。

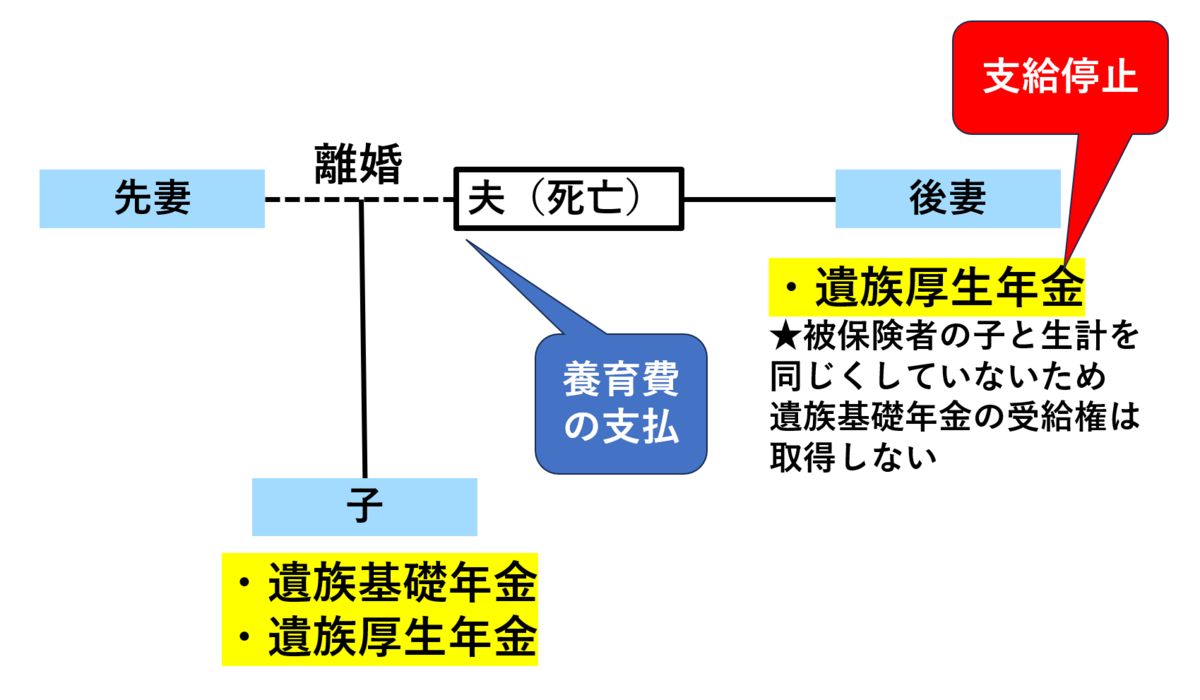

下の図でイメージしましょう。

⑤【R4年選択式】

厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、< A >である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。

(選択肢)

① V ② W ③ Y ④ Z

【解答】

⑤【R4年選択式】

<A> ② W

それぞれに発生する年金の受給権を確認しましょう。

・Xの妻Y

→ 遺族厚生年金の受給権のみ発生

※Xの子と生計を同じくしていないため、Yには遺族基礎年金の受給権は発生しません。

・Yの先夫との子であるZ(XとZは養子縁組をしていない)

→ 遺族基礎年金の受給権も遺族厚生年金の受給権も発生しません。

「子」は死亡した者の実子か養子であることが条件です。Zは死亡したXと養子縁組をしていないので「子」になりません。

・Xの先妻であるV

→ Xの妻ではありませんので、遺族基礎年金の受給権も遺族厚生年金の受給権も発生しません。

・XとVとの子W

→ Xの子で、かつXによって生計を維持されていた(養育費の支払い)ので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給権が発生します。

★「Xの妻Y」と「XとVとの子W」に遺族厚生年金の受給権が発生しますが、「Xの妻Y」には遺族基礎年金の受給権がありません。

「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合で、子が遺族基礎年金の受給権を有する」状態ですので、妻の遺族厚生年金は、その間、支給停止されます。

遺族厚生年金が最初に支給されるのは、「XとVとの子W」となります。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします