合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

国民年金法「老齢基礎年金」

R7-195 03.11

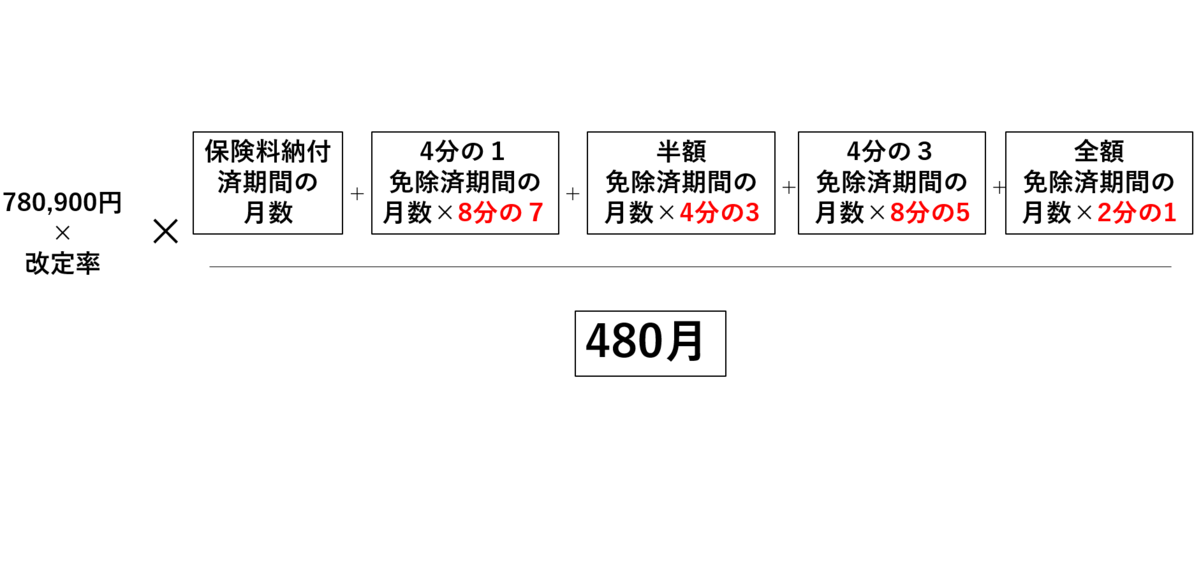

老齢基礎年金の計算式(フルペンション減額方式)

満額の老齢基礎年金は、780,900円×改定率で計算します。

満額の老齢基礎年金は、「保険料納付済期間」が480月ある場合に支給されます。

免除期間、合算対象期間、未納期間などがある場合は、その分、年金が減額されます。

条文を読んでみましょう。

第27条 老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。 (1) 保険料納付済期間の月数 (2) 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数 (3) 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数 (4) 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数 (5) 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数 (6) 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数 (7) 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数 (8) 保険料全額免除期間(学生納付特例期間・50歳未満の納付猶予期間に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数 |

老齢基礎年金の額の計算は、「国庫負担」と関連します。

国庫負担については、こちらをどうぞ

→http://www.syarogo-itonao.jp/17370185749152

★老齢基礎年金の計算式については下の図をどうぞ

★例えば、

・保険料納付済期間400月

・4分の3免除期間の月数40月

・全額免除期間の月数40月

の場合の計算式は以下のようになります。

780,900円 ×改定率 | × | 400月+40月×8分の5(25月)+40月×2分の1(20月) |

480 |

では、過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

【解答】

①【R4年出題】 ×

保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます。

(法第27条第4号)

②【R4年出題】

国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。

【解答】

②【R4年出題】 ×

「納付猶予の期間」及び「学生納付特例の期間」は、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されません。

(法第27条第8号、H16法附則第19条第4項、H26法附則第14条第3項)

③【R4年出題】

大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

【解答】

③【R4年出題】 ×

老齢基礎年金では、第2号被保険者の20歳未満と60歳以降の期間は「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の額には反映しません。

問題文では、60歳から65歳までの5年間は合算対象期間ですので、老齢基礎年金を計算するための保険料納付済期間は、37年間です。

そのため、老齢基礎年金の額は満額にはなりません。

(S60法附則第8条第4項)

④【R5年出題】

保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の負担割合も免除の種類に応じて異なっている。

【解答】

④【R5年出題】 ×

国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたのは、平成15年4月1日以降ではなく、「平成21年4月1日」以降です。

ちなみに、「保険料の全額免除期間」については、その後追納しない場合、

・平成21年4月1日前の分 → 3分の1が老齢基礎年金の年金額に反映されます

・平成21年4月1日以降の分 → 2分の1が老齢基礎年金の年金額に反映されます

(H16法附則第9条、第10条)

⑤【R3年出題】

20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び 30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、 60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円※令和3年度の給付額)となる。

【解答】

⑤【R3年出題】 ×

問題文は、満額にはなりません。

ポイント!

・保険料納付済期間「1」が反映する期間

→ 30歳から60歳までの30年間+60歳から65歳までの5年間=35年間

・全額免除期間(20歳から30歳までの10年間)のうち、国庫負担が行われる期間

■ 全額免除期間について、国庫負担が行われるのは、「480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数」が限度です。

■ 問題の場合は、480から保険料納付済期間の月数(35年×12=420月)を控除して得た月数である「60月(5年間)」について、3分の1の国庫負担が行われます。※平成21年4月前の期間なので、「3分の1」となります。

■ 全額免除期間のうち残りの5年は国庫負担が行われないので、年金額に反映しません。

■ 老齢基礎年金の額に反映するのは、420月+60月×3分の1となり、満額にはなりません。

(法第27条、H16法附則第10条第15項)

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします