年金教室第9回目

H28.10.12 年金教室9 旧法と新法の違い

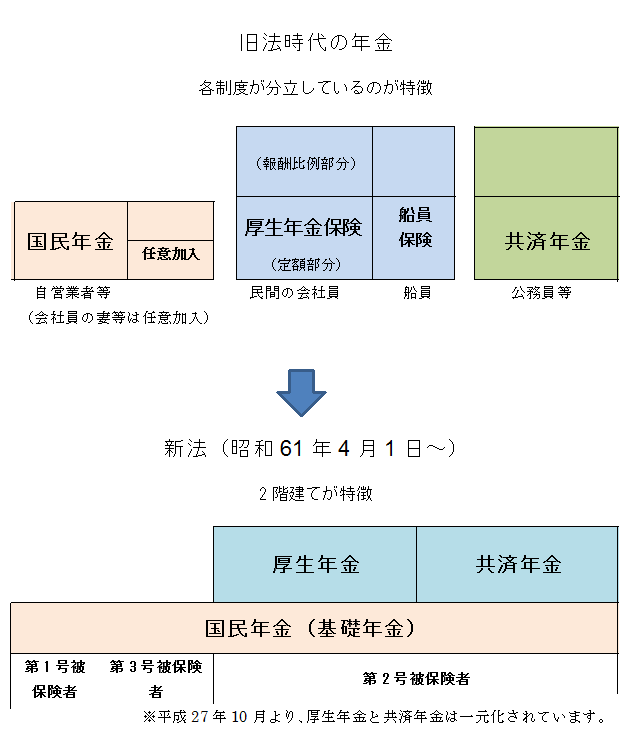

昨日の年金教室8回目では、「旧法時代の年金の特徴」についてお話ししました。

記事はこちらからどうぞ。

今日は、「新法」(現在の制度)と「旧法」の違いを押さえましょう。

ちなみに、旧法から新法に変わったのは、「昭和61年4月1日」です。

国民皆年金が実現した「昭和36年4月1日」と並ぶ年金の最重要年号です。しっかりおぼえましょう。

| 旧 法 | 新 法 | |

| 国民年金の位置づけ | 自営業者等が対象 | 全国民が対象となり、「基礎年金」が開始された。 ・ 新法になって、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という種別ができた |

| 会社員の妻 | 国民年金には任意加入 | 「第3号被保険者」として国民年金に強制加入になった ・ 個別の保険料の負担はない |

| 厚生年金・共済年金 | 各制度が分立していた | 1階部分が「国民年金(基礎年金)」で「厚生年金」、「共済年金」は2階部分に乗る形になった ・ 会社員や公務員等は、「厚生年金(共済年金)」に加入すると同時に「国民年金(基礎年金)」にも加入することになった (加入も、給付も2階建てとなった) |

| 船員保険 | 独立していた | 厚生年金保険に統合され、船員保険から年金部門がなくなった |

社労士受験のあれこれ