R2年問題から~労災保険法

R3-035

R2.9.27 R2出題・介護補償給付の最低保障額

労災保険の「介護(補償)給付」は、

親族又はこれに準ずる者の介護を

・受けていない

・受けている

の2つに分けることができます。

今日のポイントは、

今日のポイントは、

「親族又はこれに準ずる者の介護を受けている」場合は、

「最低保障額」が適用されることです。

介護補償給付の問題

<R2年問6E>

介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

【解答】 ×

「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。」が誤りです。

親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は、介護費用の支出がなくても、最低保障額(常時介護72,990円、随時介護36,500円)が支給されます。

(注)翌月からです。(後述)

【最低保障額が適用されるパターン】

★ 親族又はこれに準ずる者(友人・知人)の介護を受けている(これが大前提)

かつ

①介護の費用を支出していない

→ 最低保障額(常時介護72,990円、随時介護36,500円)が支給される

②介護の費用を支出していて、その額が最低保障額を下回っている

→ 最低保障額(常時介護72,990円、随時介護36,500円)が支給される

③介護の費用を支出していて、その額が最低保障額を上回る

→ 実費が支給される(ただし、上限(常時166,950円、随時83,480円)あり

最低保障額は「親族又はこれに準ずる者介護を受けている」ことが大前提です。親族等の介護の負担を補うためだと考えてください。

最低保障額は「親族又はこれに準ずる者介護を受けている」ことが大前提です。親族等の介護の負担を補うためだと考えてください。

ですので、問題文の「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合」(=すべて親族等で介護したので費用がかかっていない場合)でも、親族等の負担を鑑み、最低保障額が支給されます。

では、こちらの問題もどうぞ!

<H25出題>

介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支給された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】 〇

介護補償給付は、「月単位」で支給されます。

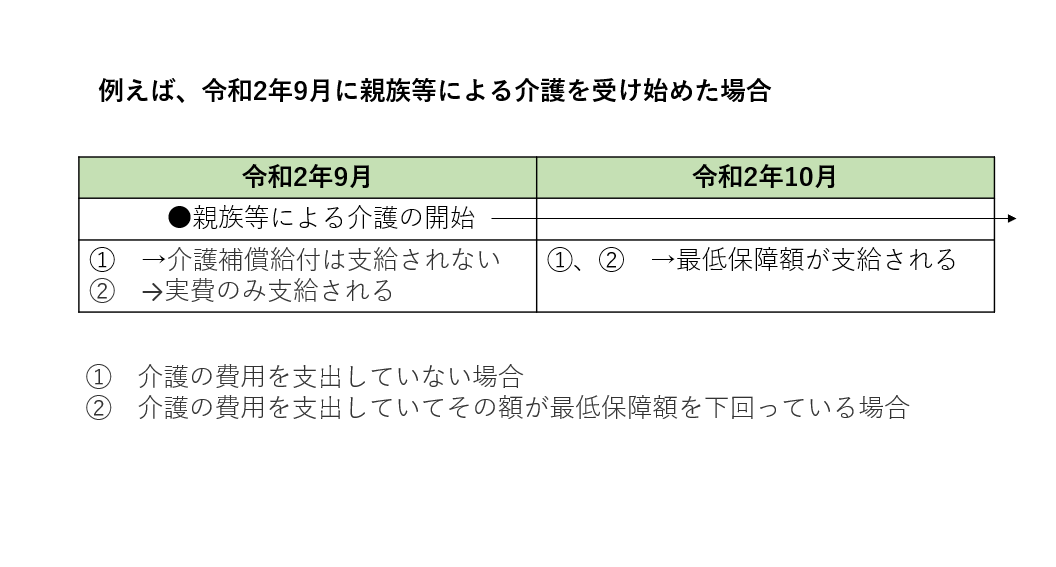

問題文の「支給すべき事由が生じた月」がポイントです。支給すべき事由が生じた月は、最低保障額は適用されません。

★支給すべき事由が生じた月は、親族等による介護を受けていても

①介護の費用を支出していない場合 → 介護補償給付は支給されない

②介護の費用を支出していてその額が最低保障額を下回っている場合 → 実費のみ

この問題文は②に該当するので、「当該介護に要する費用として支出された額(実費)」のみが支給されます。