年金のしくみ(夫婦単位)

R3-205

R3.3.16 夫・妻の年金「振替加算①対象になる生年月日」

年金の仕組みを勉強しましょう。

テーマは「振替加算」です。

今日は、「振替加算の対象となる生年月日」です。

こちらの問題をどうぞ!

①<H22年出題>

老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。

【解答】 〇

「老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例」とは振替加算のことです。

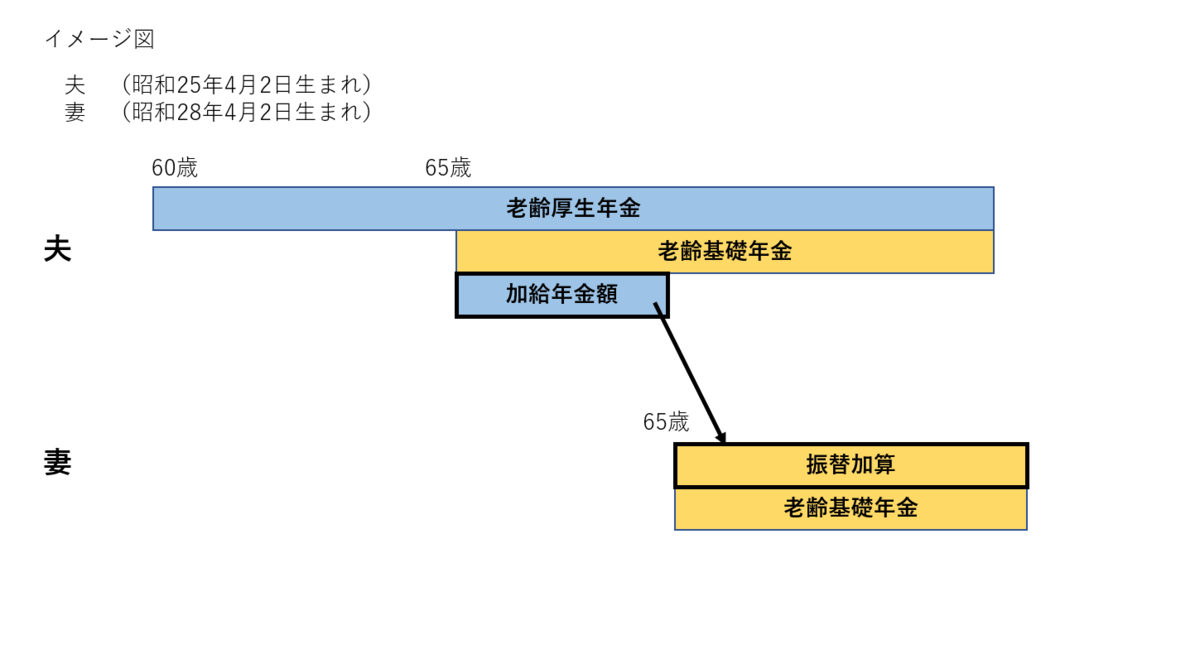

老齢厚生年金、障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額は、配偶者が65歳に達したときに加算されなくなります。

65歳に達したときに、配偶者自身が老齢基礎年金の受給権を取得し、今まで相手の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額が振り替わって、自身の老齢基礎年金に加算される仕組みになっています。

ポイント! 振替加算の対象は「大正15年4月2日~昭和41年4月1日以前生まれ」

振替加算の対象は、大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれです。

◆なぜ大正15年4月2日生まれ以降?

振替加算は「老齢基礎年金(新法)」に加算されるものだからです。新法の対象者が大正15年4月2日~生まれだからです。

大正15年4月1日以前生まれの場合は旧法の対象となるので、65歳以降も、相手の老齢年金に加給年金額が加算され続けます。

◆なぜ昭和41年4月1日以前まで?

昭和41年4月2日以降生まれには振替加算はつきません。なぜなら「第3号被保険者」の制度ができた「昭和61年4月1日」に20歳未満だったからです。

仮に20歳から60歳までの40年間被扶養配偶者だった場合、その間ずっと第3号被保険者で、65歳から満額の老齢基礎年金が受給できるので、振替加算でカバーする必要がないからです。

昭和41年4月1日以前生まれの場合は、「昭和61年4月1日」に20歳を過ぎています。同じように40年間被扶養配偶者だった場合、「任意加入」だった旧法時代にカラ期間ができてしまい、満額の老齢基礎年金が受給できない場合があります。

振替加算はそのようなカラ期間をカバーするための制度です。

(昭和60年国民年金法附則第14条)

では、もう一問どうぞ

②<H30年出題>

45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】 〇

この問題のチェックポイント!

<夫(老齢厚生年金の受給権者)の要件>

◆夫の生年月日

大正15年4月2日以降生まれであること(新法の対象者であること)

→旧法の対象者だと旧法のルールが適用され、配偶者が65歳になっても加給年金額が加算されるからです。

◆夫の老齢厚生年金が加給年金額が加算される要件を満たしていること

原則として被保険者期間が240月以上あることが条件ですが、昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれの場合は、40歳以降の第1号厚生年金被保険者期間が19年以上あればOKです。

<妻(振替加算の対象)の要件>

◆妻の生年月日

大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれであること

◆65歳に達した日に夫に生計を維持されていること

→65歳に達した日の前日に、夫の年金の加給年金額の対象になっていたこと

(対象になる夫の年金)

・老齢厚生年金又は退職共済年金(被保険者期間の月数が原則として240月以上)

・障害厚生年金又は障害共済年金(1級又は2級)

「振替加算」は、夫婦とも新法の対象であるときに行われます。片方が旧法の場合は、旧法のルール(配偶者が65歳になっても引き続き加給年金額が加算される)が適用されるので、振替加算は行われません。

明日も振替加算です。

社労士受験のあれこれ