合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-280 6.2

(応用編)障害厚生年金5問【社労士受験対策】

過去問から学びます。

今日は厚生年金保険法です。

障害厚生年金の応用問題を解きながらポイントを確認しましょう。

過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】

①【H23年出題】 ×

障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できます。

しかし、「老齢基礎年金及び付加年金」、「遺族基礎年金」とは併給できません。

(第38条第1項)

②【H23年出題】

障害厚生年金(その権利を取得した当時から1級又は2級に該当しないものを除く。以下本肢において同じ。)の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法第77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

【解答】

②【H23年出題】 〇

<2以上の障害が生じた場合>

★例えば、2級の障害厚生年金の受給権者に対して、更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合は、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されます。

2級 障害厚生年金 |

+ | 2級 障害厚生年金 |

= 併 合 | 1級 障害厚生年金 |

2級 障害基礎年金 | 2級 障害基礎年金 | 1級 障害厚生年金 |

この場合、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。

(第48条)

問題文は、後から受給権を取得した障害厚生年金が、労働基準法の障害補償を受けるために支給停止されている場合の規定です。

その場合は、その停止すべき期間、併合した障害厚生年金ではなく、従前の障害厚生年金が支給されます。

(第49条第2項)

③【H23年出題】

障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】

③【H23年出題】 〇

障害の程度が軽くなり、1級~3級の状態に該当しなくなったときは、障害不該当の届出が必要です。「速やかに」にも注意して下さい。

(則第48条)

④【H23年出題】

傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の 1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を支給する。

【解答】

④【H23年出題】 〇

障害厚生年金は、「初診日に厚生年金保険の被保険者」、「障害認定日に障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にある」、「保険料納付要件を満たしている」の3つの要件を満たせば、障害認定日に受給権が発生します。障害認定日の年齢は関係ありません。

(第47条)

⑤【H23年出題】

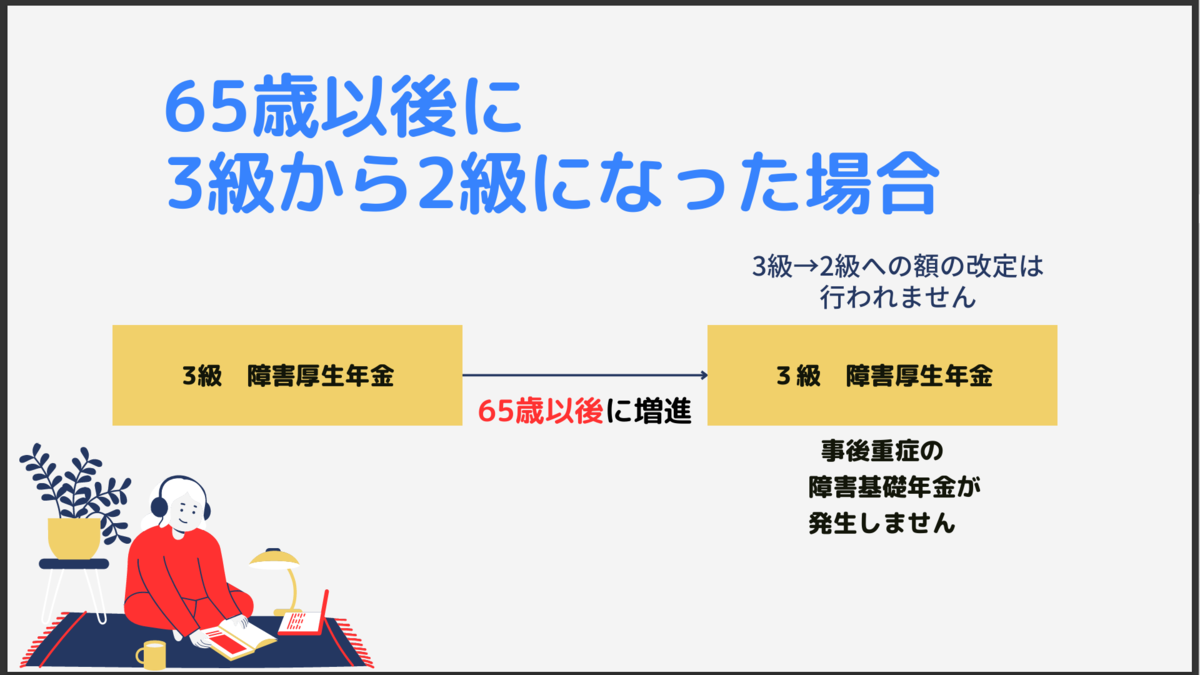

老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっていないものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができない。

【解答】

⑤【H23年出題】 〇

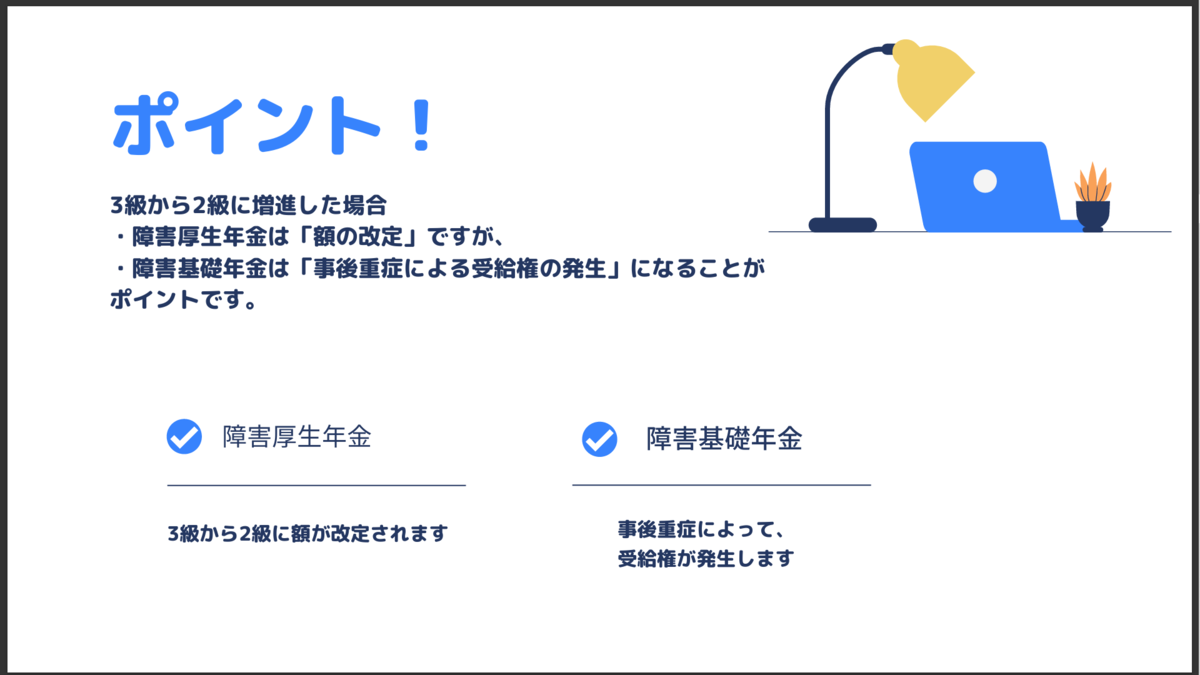

ポイント!

障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっていないものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)とは、 ↓ 1度も1級、2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者のことです。 |

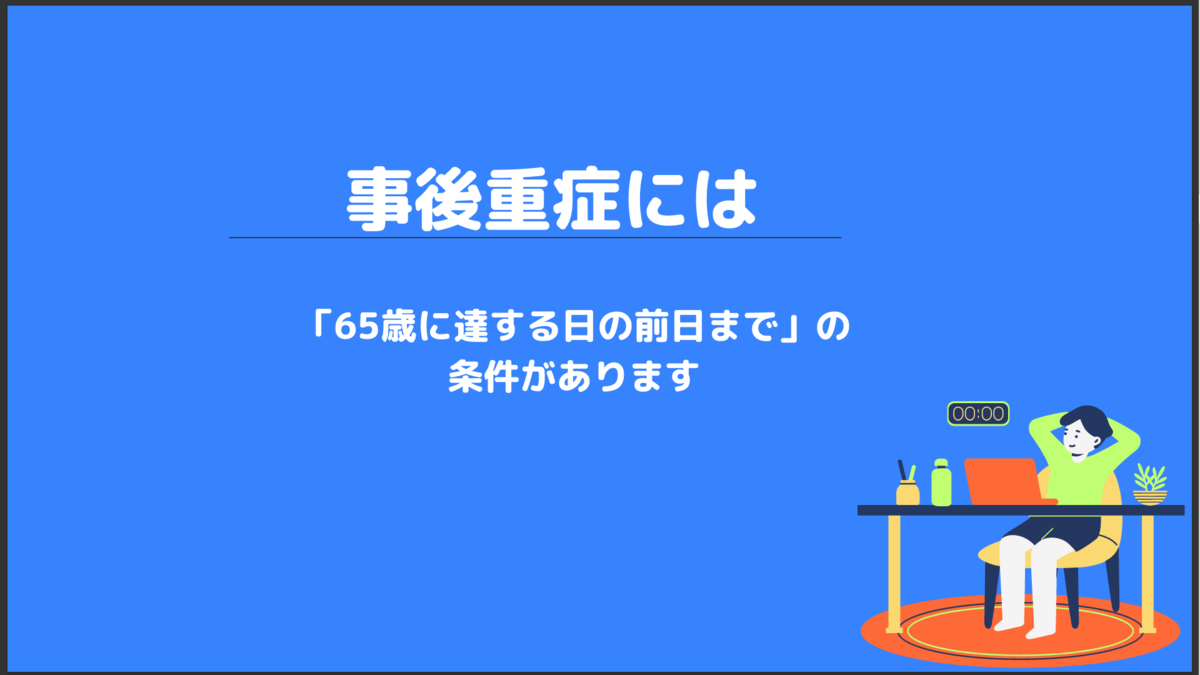

老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができません。

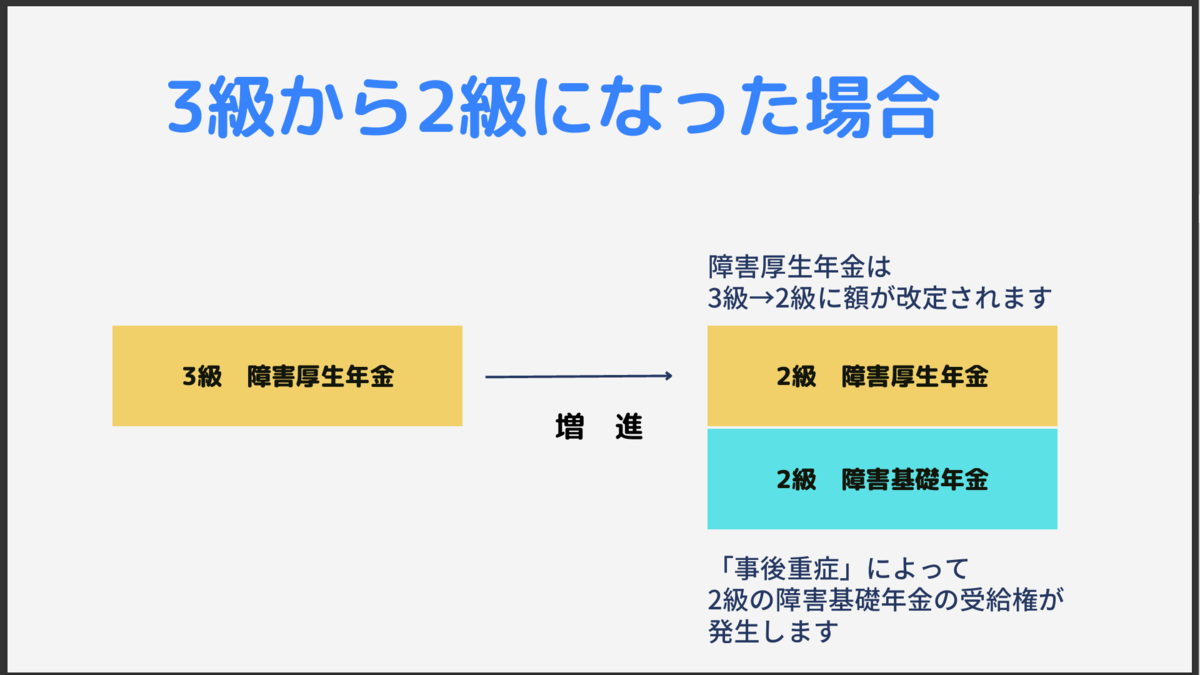

下のイメージ図をご覧ください。

条文を読んでみましょう。

第52条第1項、2項、3項、7項、附則第16条の3第2項 ① 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 ② 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ⑦ ①から③までの規定は、65歳以上の者又は国民年金法の老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします