合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

労働基準法「割増賃金」

R8-139 01.10

時間外・休日・深夜の割増賃金の率

時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。

条文を読んでみましょう

法第37条第1項(時間外、休日割増賃金) ① 使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |

法第37条第4項 (深夜割増賃金) ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |

割増賃金の率を確認しましょう

時間外労働 | 法定労働時間を超えた場合 | 25%以上 |

1か月60時間を超えた場合 | 50%以上 | |

休日労働 | 法定休日に労働させた場合 | 35%以上 |

深夜労働 | 深夜の時間帯に労働させた場合 | 25%以上 |

※時間外労働と深夜労働が重なった場合 → 25%+25%=50%以上

※休日労働と深夜労働が重なった場合 → 35%+25%=60%以上

過去問で確認しましょう

【H25年選択式】

最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。

「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その< A >に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として< B >の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

<選択肢>

④ 午後10時から午前5時まで ⑤ 午後10時から午前6時まで

⑥ 午後11時から午前5時まで ⑦ 午後11時から午前6時まで

⑧ 時間帯 ⑬ 長さ ⑭ 密度 ⑳ 割増

【解答】

<A> ⑬ 長さ

<B> ④ 午後10時から午前5時まで

(平21.12.18最高裁判所第二小法廷 ことぶき事件)

ポイント!

・労基法の労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めている

・第37条4項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合に、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定している。

労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にする

なお、結論は、次の通りです。

・労基法41条2号の規定によって同法37条4項の適用が除外されることはない

・管理監督者に該当する労働者は深夜割増賃金を請求することができる

②【H29年出題】

休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】

②【H29年出題】 ×

休日労働が、8時間を超えても、深夜業に該当しない場合は、時間外労働の割増率を合算する必要はありません。

(H11.3.31基発168号)

なお、休日労働が深夜に及んだ場合は、休日労働と深夜労働の割増率を合算した 「6割以上」となります。

(H6.1.4基発1号)

➂【H30年出題】

労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する問題です。

日 月 火 水 木 金 土

休 6 6 6 6 6 6

労働日における労働時間は全て

始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間

(問題A)

日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

【解答】

(問題A) ×

日曜に10時間の労働があったとしても、8時間を超えた2時間は時間外労働にはなりません。

割増賃金は、深夜の時間帯でなければ、「休日労働に対する割増率」のみで計算します。

(問題B)

日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

【解答】

(問題B) ×

休日は、「暦日」で考えます。

休日労働となるのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までです。

法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合、3割5分以上で計算しなければならないのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までの間に労働した部分です。

日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、休日割増賃金対象の労働になるのは、日曜の午後8時から午後12時までです。

(H6.5.31基発331号)

(問題D)

土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

【解答】

(問題D) ×

「法定休日の午前0時から午後12時まで」は休日割増賃金の対象になります。

土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んでも、日曜の午前0時から午前3時までは、「休日割増」となり、土曜の勤務の時間外労働時間として計算されるのは、土曜の午後12時までです。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「休日」

R8-138 01.09

休日の基本をお話しします

労働義務のある日を「労働日」、労働義務のない日を「休日」といいます。

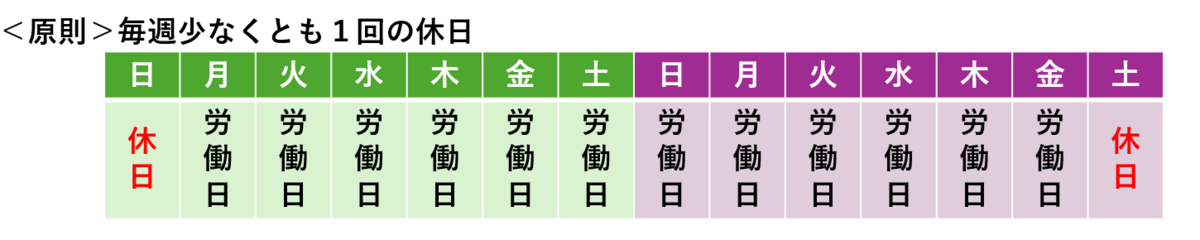

労働基準法では、原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えることが義務付けられています。

では、休日について条文を読んでみましょう

法第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |

第35条で規定されている休日を「法定休日」といいます。

法定休日について

原則 | 毎週少くとも1回 |

例外 | 4週間を通じ4日以上 |

図でイメージしましょう

「休日」の過去問を解いてみましょう

<4週を通じ4日以上の休日>

【H23年出題】

使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

【解答】

【H23年出題】 〇

毎週少なくとも1回の休日を与えることが原則ですが、例外で、4週間を通じ4日以上の休日を与えることもできます。その場合は、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにすることが必要です。

(則第12条の2第2項)

【H13年出題】

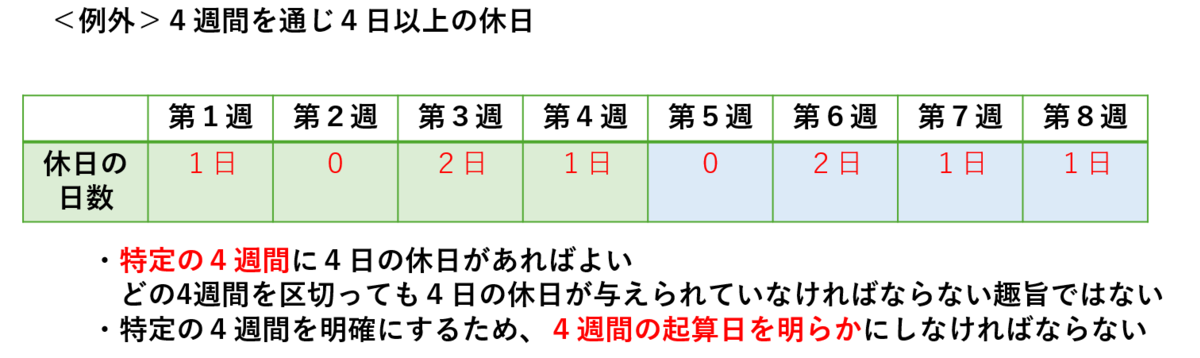

4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

【解答】

【H13年出題】 ×

「年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。」は誤りです。

特定の4週間に4日の休日があればよいとされています。どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。

(昭23.9.20基発1384号)

<休日は暦日が原則>

【H29年出題】

労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

【解答】

【H29年出題】 ×

単に24時間継続して労働義務から解放しても休日になりません。

休日は、「暦日」を意味しますので、午前0時から午後12時までの単位となります。

(昭23.4.5基発535号)

<一昼夜交替勤務の休日>

【H24年出題】

労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】

【H24年出題】 〇

問題文のような一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間は、労働義務がないとしても、休日となりません。

(昭23.11.9基収2968号)

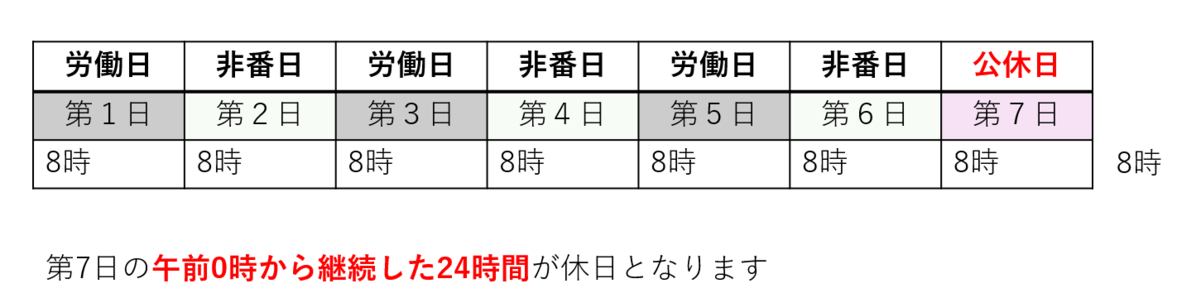

図でイメージしましょう

<8時間3交替制勤務の休日>

【H21年出題】

①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

【解答】

【H21年出題】 ×

問題文のような条件を満たす番方編成による交替制の「休日」については、暦日ではない「継続24時間」の休息を与えれば差し支えないとされています。

(昭63.3.14基発150号)

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

休日の与え方<原則>

休日の与え方<例外・変形休日制>

労働基準法「時間外労働」

R8-137 01.08

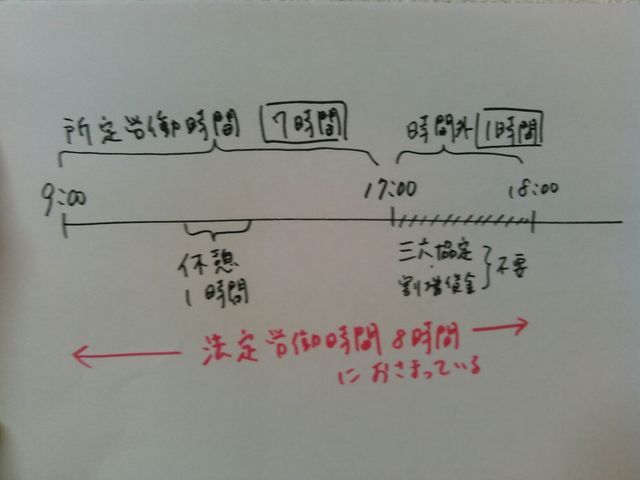

36協定・割増賃金が必要な「時間外労働」を整理する

◇ 労働基準法では、労働時間の上限が定められています。(法定労働時間といいます)

法定労働時間は、原則1週40時間・1日8時間で、使用者は、法定労働時間を超えて労働させることはできません。

◇ ただし、「36協定」を締結し、それを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、適法に、時間外労働をさせることができます。

なお、時間外労働させた時間については、割増賃金の支払が義務付けられています。

◇ ちなみに、ここでいう「時間外労働」とは、「法定労働時間を超える時間」のことです。

例えば、9時始業~17時終業(休憩1時間)の労働者に、18時まで残業させる場合は三六協定も割増賃金も不要です。

所定労働時間が7時間ですので、1時間延長しても、トータルの労働時間は8時間だからです。

問題を解きながら「時間外労働」を確認しましょう

<法定労働時間を超えない残業>

【H29年出題】

1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法第36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

【解答】

【H29年出題】 〇

労働基準法第32条で定められている労働時間は、「実労働時間」をいいます。

遅刻をした時間分だけ終業時刻を繰り下げて労働させても、1日の実労働時間を通算して8時間を超えないときは、時間外労働に従事させたことにはなりません。36協定がない場合でも、労働基準法第32条には違反しません。

(平11.3.31基発168号)

【R4年出題】

就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、労働基準法第36条第1項の協定をする必要はない。

【解答】

【R4年出題】 〇

所定労働時間が1日7時間、1週35時間の場合で、1週35時間を超えて労働時間を延長しても、1週間の実労働時間が法定労働時間以内で、各日の労働時間が8時間以内かつ休日労働を行わせない限り、36協定を締結する必要はありません。

(平11.3.31基発168号)

<労働者が時間外労働を行う義務>

【H27年出題】

労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

【H27年出題】 ×

使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容となるため、労働者は、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うとされています。

(平3.11.28最高裁判所第一小法廷 日立製作所武蔵工場事件)

なお、「36協定」を締結し届け出た場合、使用者は適法に時間外労働をさせることができるようになります。(免罰効果が生じます。)

しかし、問題文にあるように、36協定には、私法上の権利義務を設定する効果は有りません。「労働者の民事上の義務は、36協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものである。」とされています。

<違法な時間外労働>

【R2年出題】

労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

【R2年出題】 〇

36協定を締結していないなど違法な時間外労働・休日労働に対しても、使用者には割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは罰則の適用は免れません。

「適法な時間外労働等について割増賃金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは事理の当然とすべきである」とされています。

(昭35.7.14最高裁判所第一小法廷 小島撚糸事件)

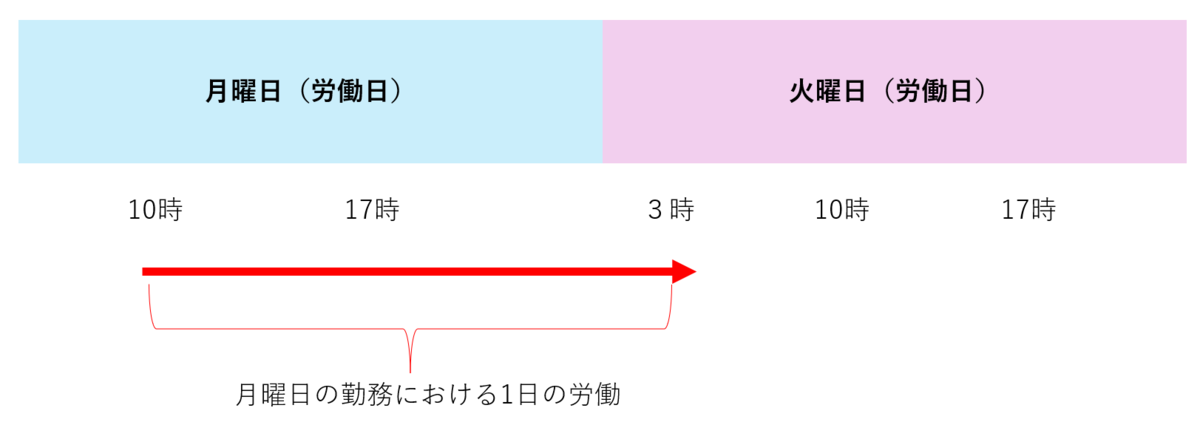

<時間外労働が翌日に及んだ場合>

【H30年出題】

労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金についての問題です。

日 月 火 水 木 金 土

休 6 6 6 6 6 6

労働日における労働時間は全て

始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩;午後1時から1時間

<問題>

月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

【解答】 〇

「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。

ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合は、暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われます。

月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、始業時刻の属する日である月曜の勤務における1日の労働として取り扱われます。

図でイメージしましょう。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

YouTubeはこちらからどうぞ!

労働基準法「労使協定」

R8-136 01.07

36協定のポイント!

★労使協定とは

使用者と

◇「事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合」

◇労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は

「労働者の過半数を代表する者」

との書面による協定のことです。

労働基準法の労働時間の上限は、原則として1週40時間、1日8時間です。

その時間を超えて労働させることは労働基準法に反しますが、「労使協定」を締結し、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、免罰効果が生じ、労働時間を延長させることができます。

条文を読んでみましょう

第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |

「36協定」とは、法第36条に規定されている労使協定のことです。

過去問でポイントを確認しましょう

<36協定の免罰効力が生ずる要件>

【H24年出題】

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】

【H24年出題】 〇

36協定のポイント!

・36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になる(免罰効果が生じる)

・法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない

【R3年出題】

令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

【解答】

【R3年出題】 〇

36協定を締結したのみでは、免罰効果は生じません。所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になります。

有効期間が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの労使協定を締結し、これを令和3年4月9日に所轄労働基準監督署長に届け出た場合、届出日の令和3年4月9日以降は、適法に時間外労働を行わせることができます。

しかし、届出前の令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、労働基準法違反の責は免れません。

<時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務>

【H24年出題】

労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

【解答】

【H24年出題】 〇

「労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであること。」とされています。

労働者が、時間外又は休日労働命令に服すべき義務は、36協定から直接当然に生ずるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要です。

【H20年選択式】

使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔…〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔…〕」というのが最高裁判所の判例である。

【解答】

【H20年選択式】

<A> 合理的な

・使用者が、三六協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た

(使用者は適法に時間外労働をさせることができる=免罰効果が生じる)

↓

・使用者が就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めている

↓

就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなす

↓

就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う

(平3.11.28最高裁判所第一小法廷 日立製作所武蔵工場事件)

<労使協定の効力の範囲>

【H25年出題】

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

【解答】

【H25年出題】 〇

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、協定の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及びます。

(昭23.4.5基発535号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「労働時間」

R8-135 01.06

労働時間の基本をお話しします

「労働時間」とは、労働者が使用者の「指揮命令下」に置かれている時間のことをいいます。

「休憩時間」は、労働から解放される時間ですので、労働時間ではありません。

例えば、始業9時、終業18時、休憩12時~13時の場合の労働時間は次のようになります。

・拘束時間 → 9時間(9時~18時)

・休憩時間 → 1時間(12時~13時)

・労働時間 → 9時間-1時間=8時間

労働基準法では、労働時間の上限が定められています。

条文を読んでみましょう

法第32条(労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |

<原則> 労働時間の上限は、1週40時間・1日8時間です。

<特例> 商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。

★労働基準法で定められた労働時間の上限を「法定労働時間」といいます。

★残業させる場合(法定労働時間を超える場合)の手続

使用者が、36協定(過半数労働組合又は過半数代表者との協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合 → 使用者は適法に時間外労働又は休日労働をさせることができます。

★割増賃金について

時間外、休日、深夜に労働させた場合は、使用者は、割増賃金を支払わなければなりません。

過去問を解きながら「労働時間」の考え方をみていきましょう

<特例事業場の労働時間>

【R4年出題】

使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)、第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。

【解答】

【R4年出題】 ×

特例事業場については、1週間について48時間ではなく、44時間まで労働させることができます。また、1日についての上限は、原則と同じ「8時間」です。

★特例事業場も確認しましょう(赤字は略称です)

別表第1

・第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業) (商業)

・第10号(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業)※映画の製作の事業を除く

(映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。))

・第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業) (保健衛生業)

・第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業) (接客娯楽業)

に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものです。

<労働時間とは?最高裁判例より>

【R6年選択式】

最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。

「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の< A >に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の< A >に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の< A >に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」

【解答】

<A> 指揮命令下

(平12.3.9最高裁判所第一小法廷 三菱重工業長崎造船所事件)

ポイント!

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。

【H28年出題】

労働基準法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

【H28年出題】 〇

労働基準法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である」とされています。

(平12.3.9最高裁判所第一小法廷 三菱重工業長崎造船所事件)

<手待ち時間>

【H30年出題】

貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

【解答】

【H30年出題】 ×

運転しない者が、助手席で仮眠している間は「労働時間」です。

トラックに乗り込む点で使用者の拘束を受けていること、また、万一事故が発生したときは交替運転、故障修理等を行う役割があるためです。

(昭33.10.11基収6286号)

<仮眠時間>

【R4年出題】

警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

【R4年出題】 〇

「従業員の職務は、もともと仮眠時間中も、必要に応じて,突発作業、継続作業、予定作業に従事することが想定され、警報を聞き漏らすことは許されず、警報があったときには何らかの対応をしなければならないものであるから、何事もなければ眠っていることができる時間帯といっても、労働からの解放が保障された休憩時間であるということは到底できず、本件仮眠時間は実作業のない時間も含め、全体として被上告人の指揮命令下にある労働時間というべきである」とされています。

(平14.2.28最高裁判所第一小法廷 大星ビル管理事件)

<1日とは>

【R1年出題】

労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

【解答】

【R1年出題】 〇

労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは

・午前0時から午後12時までのいわゆる暦日のこと

・継続勤務が2暦日にわたる場合 → 暦日が異なっていても、1勤務として取り扱う。当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働となる。

(昭63.1.1基発1号)

<1週間とは>

【H30年出題】

労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

【解答】

【H30年出題】 〇

「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。」とされています。

何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることができます。

(昭63.1.1基発1号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「前借金相殺の禁止」

R8-079 11.11

労基法第17条「前借金相殺の禁止」

労働基準法では、前借金と賃金との相殺は禁止されています。

条文を読んでみましょう

法第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 |

過去問を解きながらポイントを確認しましょう

①【H27年出題】

労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

【解答】

①【H27年出題】 〇

労働基準法第17条の目的は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することです。

(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発90号)

②【R3年出題】

労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。

【解答】

②【R3年出題】 ×

「明らかに身分的拘束を伴わないもの」は含まれません。

(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発90号)

➂【R5年出題】

使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

【解答】

➂【R5年出題】 〇

「労働することが条件となっていないことが極めて明白」な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されません。

(昭63.3.14基発150号)

④【R7年出題】

使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。

【解答】

④【R7年出題】 ×

法第17条には、労使協定による例外規定はありません。

賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することは禁止されています。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「総則」

R8-050 10.13

労基法「総則」(第1条~第12条)

労働基準法の総則をみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

第2条 (労働条件の決定) ① 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

第3条 (均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

第4条 (男女同一賃金の原則) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

第5条 (強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第6条 (中間搾取の排除) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

第7条 (公民権行使の保障) 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

第9条 (定義) この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

第12条 平均賃金の算出(今回は省略します) |

過去問でポイントを確認しましょう

①【R3年出題】

労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

【解答】

①【R3年出題】 〇

労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合は、第1条に抵触しますが、「社会経済情勢の変動等他に決定的な理由」がある場合は、抵触しません。

(昭63.3.14基発150号)

※第1条、第2条違反については、罰則の定めはありません。

②【H28年出題】

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】

②【H28年出題】 〇

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものです。本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければなりません。

(昭22.9.13発基17号)

➂【R3年出題】

労働基準法第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。

【解答】

➂【R3年出題】 〇

労働者を「有利」に取り扱うことも差別的取扱に含まれます。

④【H29年出題】

労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

【解答】

④【H29年出題】 ×

労働基準法第3条で禁止しているのは、労働者の「国籍、信条、社会的身分」を理由として、労働条件について差別的取扱をすることです。第3条では、「性別」を理由とする差別的取扱については禁止していません。

⑤【H25年出題】

労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。

【解答】

⑤【H25年出題】 〇

労働基準法第4条では、性別による差別のうち、「賃金」についてのみ、差別的取扱いを禁止しています。

⑥【R7年出題】

労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制する」とは、不当な手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。

【解答】

⑥【R7年出題】 〇

第5条で禁止しているのは、使用者が「労働者の意思に反して労働を強制する」ことです。労働者が現実に労働することは必要とされません。

(昭23.3.2基発381号)

⑦【R7年出題】

労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。

【解答】

⑦【R7年出題】 〇

「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たります。

(昭23.3.2基発381号)

⑧【R7年出題】

労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

【解答】

⑧【R7年出題】 〇

使用者は、選挙権その他公民としての権利の行使や公の職務を執行するために必要な時間を、労働時間中に認めなければなりませんので、労働者が労働時間中に、必要な時間を請求した場合は、使用者はこれを拒んではなりません。「拒んだ」だけで、第7条違反となります。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができます。

⑨【H29年出題】

株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。

【解答】

⑨【H29年出題】 〇

株式会社の取締役でも業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受けます。

(昭23.3.17基発461号

⑩【R7年出題】

労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。

【解答】

⑩【R7年出題】 ×

労働基準法第9条に定める労働者は、「事業に使用される者」ですので、失業者は含みません。

なお、労働組合法の労働者は、「他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。」とされています。(昭23.6.5労発基262号)

⑪【R2年出題】

「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。

【解答】

⑪【R2年出題】 ×

使用者は、①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。

そのうち、①「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、「その代表取締役」ではなく、「法人そのもの」をいいます。

⑫【R7年出題】

労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。

【解答】

⑫【R7年出題】 〇

労働者が生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が行う保険料補助金は、労働基準法第11条に定める「賃金」となりません。

なお、労働者が法令の定めにより負担すべき所得税等(社会保険料等も含む。)を使用者が労働者に代わって負担する場合は、使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金となります。

(昭63.3.14基発150号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「就業規則」

R8-048 10.11

就業規則に関する出題

今回は、「就業規則」の問題をみていきます。

就業規則について条文を読んでみましょう

法第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 <絶対的必要記載事項> ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ② 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ➂ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) <相対的必要記載事項> ④ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 ⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 ⑥ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 ⑦ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ⑧ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ⑩ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 ⑪ 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

法第90条(作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、意見を記した書面を添付しなければならない。

法第91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |

では、過去問をどうぞ!

①【R7年出題】

就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。

【解答】

①【R7年出題】 〇

使用者には、「就業規則」を、労働者に周知させる義務があります。(法第106条)

周知の方法は、次の3つのうちいずれかの方法です。(則第52条の2)

①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

②書面を労働者に交付すること。

➂使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

②【R7年出題】

使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

②【R7年出題】 〇

従業員の金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なわれる所持品検査が許されるための要件と従業員の検査の受忍義務について判示されています。

使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例です。

(西日本鉄道事件 最二小 昭43.8.2)

➂【R7年出題】

労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいてはじめて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則への記載に際して、「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことにならないが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、「始業及び終業の時刻」や「休日」に関する事項などについて、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条第1号等)。

同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻や休日が異なる場合には、勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻等を規定しなければなりません。

シフト制労働者に関して、就業規則上「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことになりません。

しかし、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えありません。

(令和4年1月7日 厚生労働省 いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項より)

④【R7年出題】

労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

「届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。」と規定されています。(則第49条)

就業規則の届出に添付すべき意見書については、労働者の押印又は署名は不要です。

⑤【R7年出題】

労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

労働者が、遅刻・早退をした場合、労働の提供がなかった時間について、その分、賃金を差し引いても、労基法第91条に定める減給の制裁には該当しません。

ただし、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされますので、減給の制裁の規定の適用を受けます。

(昭63.3.14基発150号)

なお、減給制裁には以下のように限度が設けられています。

・1回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内

・一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額は、当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「割増賃金」

R8-047 10.10

割増賃金の基礎となる賃金の算出

時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合は、1時間当たりの賃金を一定率以上で割増した割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金の基礎となる賃金(1時間当たりの単価)の算出方法をみていきます。

条文を読んでみましょう

則第19条第1項 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。 (1) 時間によって定められた賃金 → その金額 (2) 日によって定められた賃金 → その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 (3) 週によって定められた賃金 → その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 (4) 月によって定められた賃金 → その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 (5) 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 (6) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金 → その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 |

★割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金(則第21条)

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時に支払われた賃金

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

過去問をどうぞ!

①【R7年出題】

通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

①【R7年出題】 ×

通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金ですので、割増賃金の基礎となる賃金には算入しなくてもいいとされています。

ただし、問題文のように、通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合は、実際距離によらない1,000円は割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。

通 勤 手 当 | |

距離にかかわらず一律1,000円 | 実際距離に応じて支払われる |

↑

実際距離によらない1,000円は割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。

(昭23.2.20基発295号)

②【R7年出題】

手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。

【解答】

②【R7年出題】 ×

手術手当は、手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金となります。

手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくても差し支えありません。

(昭23.11.22基発1681号)

➂【R7年出題】

通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

通常は事務作業に従事していても、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合は、特殊作業手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなくてはなりません。

(昭23.11.22基発1681号)

④【R7年出題】

いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

賞与は割増賃金の基礎となる賃金には算入しませんが、「支給額が確定している」ものは、労働基準法の賞与とはみなされません。

そのため、毎月支払部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しません。

問題文の場合は、賞与額も含めて確定した年俸額を算定の基礎とした割増賃金の支払が必要です。

(平12.3.8基収78号)

⑤【R7年出題】

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる看護業務に従事したときに支給される夜間看護手当は、通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされています。

(昭41.4.2基収1362号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「賃金支払い5原則」

R8-046 10.09

賃金全額払の原則

賃金の支払方法には次の5つの原則があります

・通貨払いの原則

・直接払いの原則

・全額払いの原則

・毎月1回以上払いの原則

・一定期日払いの原則

条文を読んでみましょう

法第24条(賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |

5つの原則とともに、例外にも注意しましょう。

今回は、「全額払の原則」についてみていきます。

賃金は「全額払」が原則です。

例外で、

・法令に別段の定めがある場合

→所得税の源泉徴収、社会保険料、雇用保険料の控除などが認められています。

・当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)がある場合

→購買代金、福利厚生施設の費用、社内預金、組合費などの控除が認められます。

過去問を解いてみましょう

①【R6年選択式】

最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。

本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の< A >ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。

(選択肢)

①権利濫用に該当しない

②自由な意思に基づく

➂退職金債権放棄同意書への署名押印により行われた

④退職に接着した時期においてされた

【解答】

<A> ②自由な意思に基づく

賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、「有効」であるとされました。

(最高裁第二小法廷判決シンガー・ソーイング・メシーン・カンパニー事件昭和48.1.19)

②【H27年出題】

退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、これが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

②【H27年出題】 ×

賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、「有効」であるとするのが最高裁判所の判例です。

(最高裁第二小法廷判決シンガー・ソーイング・メシーン・カンパニー事件昭和48.1.19)

➂【R3年出題】

労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが最高裁判所の判例である。

【解答】

➂【R3年出題】 〇

「相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法24条1項の規定に違反しない」とするのが最高裁判所の判例です。

(最高裁第一小法廷判決福島県教組事件昭和44.12.18)

④【H21年選択式】

賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[…(略)…]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の < A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。

(選択肢)

①経済生活の安定 ②自由な意思 ③生活保障 ④同意に基づく相殺

【解答】

<A> ①経済生活の安定

(最高裁第一小法廷判決福島県教組事件昭和44.12.18)

⑤【R7年出題】

労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものですので、法第24条違反とはなりません。

(昭23.9.14基発1357号)

⑥【H23年出題】

労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。

【解答】

⑥【H23年出題】 〇

5分の遅刻について、30分遅刻したとして賃金カットをすることは、労務の提供のなかった限度を超えるカットとなり、全額払の原則に反し違法です。

ただし、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として労基法第91条の制限内で行う場合には、賃金の全額払の原則に反しません。

(昭63.3.14基発150号)

⑦【H19年出題】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

【解答】

⑦【H19年出題】 ×

「1日」単位で、問題文のような端数処理を行うことは、法違反となります。

割増賃金の計算の便宜上、「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされています。

(昭63.3.14基発150号)

⑧【H29年出題】

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反として取り扱わないこととされている。

【解答】

⑧【H29年出題】 〇

<端数処理について>

・1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合

→50円未満切り捨て、それ以上を100円に切り上げる方法は、労働基準法第24条違反にはなりません。

(昭63.3.14基発150号)

⑨【H24年出題】

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】

⑨【H24年出題】 〇

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に千円未満の端数が生じた場合

→ その額を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反にはなりません。

(昭63.3.14基発150号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「労働契約」

R8-045 10.08

労働条件の明示義務

労働契約の締結の際、使用者は労働条件を明示しなければなりません。

また、明示された労働条件と実際の労働条件が相違する場合は、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。

条文を読んでみましょう

法第15条 (労働条件の明示) ① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ ②の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |

では、過去問を解いてみましょう

①【H16年出題】

労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。

【解答】

①【H16年出題】 〇

労働基準法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件は、賃金、労働時間はもちろん、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいうとされています。

一方、労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、労働基準法施行規則第5条で範囲が具体的に定められています。

②【R6年出題】

使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。

【解答】

②【R6年出題】 〇

すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、雇入れ直後の「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示が必要です。

(則第5条第1項第1号の3)

➂【R2年出題】

労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

【解答】

➂【R2年出題】 〇

賃金に関しては、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期」について書面の交付が必要です。

交付すべき書面の内容としては、就業規則の規定と併せ、前記の賃金に関する事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないとされています。

(H11.3.31基発168号)

なお、「書面の交付」については、労働者が書面の交付が必要な事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができるとされています。

(1) ファクシミリを利用してする送信の方法

(2) 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(則第5条第4項)

④【H23年出題】

労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

【解答】

④【H23年出題】 〇

労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。

⑤【R5年出題】

社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

【解答】

⑤【R5年出題】 〇

・社宅を利用する利益が、法第11条にいう賃金である場合は、社宅を供与すべき旨の条件は、法第15条第1項の「賃金、労働時間その他の労働条件」となります。そのため、社宅を供与しなかった場合は、同条2項の労働契約の解除権を行使できます。

・社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合は、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれません。そのため、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできません。

ちなみに、労基法第15条の適用がなくても、民法第541条の規定によって契約を解除することは可能です。

(昭23.11.27基収3514号)

⑥【H28年出題】

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

【解答】

⑥【H28年出題】 ×

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合は、「その解除は、将来に向かってのみその効力を生じる」とされています。

(民法第630条)

労働契約の効力を遡及的に消滅させ、契約が締結されなかったのと同一の法律効果を生じさせるのものではありません。

⑦【R7年出題】

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。

【解答】

⑦【R7年出題】 ×

明示された労働条件は労働契約の内容となっているため、明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することができます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「労働契約」

R8-044 10.07

労働契約期間の上限

労働契約には①契約期間の定めがないものと②契約期間の定めがあるものの2つがあります。

①契約期間の定めがない場合は、使用者も労働者もいつでも契約を解除することができますので、労働基準法の規制はありません。

②契約期間の定めがある(有期労働契約)の場合は、契約期間中は、原則として契約の解除ができません。そのため、労働者を長く拘束することがないように、労働基準法では、契約期間に上限(原則3年)が設けられています。

では、条文を読んでみましょう

法第14条第1項 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 (1) 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 (2) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) |

過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】

労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

【解答】

①【R5年出題】 ×

期間の定めのない労働契約にはなりません。

「法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年、その他のものについては3年となること。」とされています。

労働基準法第13条も読んでみましょう

| この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |

法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、その部分は無効となり、無効となった部分は、「労基法第14条第1項に規定する期間」となります。

(平15.10.22基発第1022001号)

②【H27年出題】

契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

【解答】

②【H27年出題】 〇

例えば、10年で終了する「建設工事」現場の場合は、10年の労働契約を締結することができます。

➂【R2年出題】

専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

【解答】

➂【R2年出題】 〇

契約期間の上限を5年にできるのは、「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者」に限られています。当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合は、例外の5年は適用されませんので、契約期間の上限は原則の3年となります。

(平15.10.22基発第1022001号)

④【R4年出題】

社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められていることが必要である。

【解答】

④【R4年出題】 〇

「契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することができるのは、労働者が国家資格を有していることだけでは足りず、当該国家資格の名称を用いて当該国家資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要であるものであること。」とされています。

(平15.10.22基発第1022001号)

⑤【R7年出題】

労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

「契約締結時に満60歳以上である労働者との間に締結されるものであることを要すること。」とされています。

(平15.10.22基発第1022001号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「労使協定」

R8-032 9.25

労使協定の協定当事者の要件

使用者が労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合は、労使協定の締結と届出が必要です。

労働基準法第36条に定められている労使協定を36協定といいます。

第36条を読んでみましょう。

第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |

労使協定の労働者側の当事者は、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合」、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」です。

今回は、協定当事者になる要件などをみていきます。

過去問を解いてみましょう

①【H22年出題】

労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

【解答】

①【H22年出題】 ×

労働者の過半数を代表する者の選出は、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。」と規定されています。

「使用者の意向に基づき選出されたものでない」ことがポイントですので、投票券等の書面を用いた方法に限定されません。

(則第6条の2第1項第2号)

②【H22年出題】

労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。

【解答】

②【H22年出題】 ×

管理監督者は労働者代表になることはできません。

労働者の過半数代表者は、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。」という要件が規定されています。

(則第6条の2第1項第1号)

➂【R7年出題】

協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などのような、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解すべきであるとされている。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

36協定は、時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためものではなく、「当該事業に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのもの」と解釈されています。そのため、「労働者」の範囲には、「管理監督者」、「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などの時間外労働又は休日労働を考える余地のない者も含まれます。

(昭45.1.1845基収6206号)

④【R7年出題】

協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。

【解答】

④【R7年出題】 〇

三六協定は、それぞれの事業場ごとに締結します。しかし、協定当事者については、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能であると解されています。

(昭24.2.9基収第4234号)

⑤【R7年出題】

法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したとしても、その代表者は36協定を締結するために選任されたわけではないので、「労働者の過半数を代表する者」に当たりません。

(参照:厚生労働省ホームページ)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「非常時払」

R8-031 9.24

賃金の非常時払(非常時の出費のために)

「賃金の非常時払」とは、例えば、労働者が予期せぬ災害等で出費が必要となった場合に、賃金の支払期日前に賃金の支払を請求できる制度です。ただし、対象になるのは「既往の労働に対する賃金」です。

条文を読んでみましょう。

法第25条 (非常時払) 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

則第9条 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。 (1) 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 (2) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 (3) 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |

過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。

【解答】

①【H29年出題】〇

「非常時」とは、「出産」、「疾病」、「災害」、「結婚」、「死亡」、「やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合」です。

「労働者本人」だけでなく、「その労働者の収入によって生計を維持する者」に係る事由も対象です。

②【R3年出題】

労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由には、「労働者の収入によって生計を維持する者」の出産、疾病、災害も含まれるが、「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく同居人であっても差し支えない。

【解答】

②【R3年出題】 〇

「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみならず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく同居人であっても差し支えないとされています。

③【R1年出題】

労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。

【解答】

③【R1年出題】 ×

「疾病」には、業務上の疾病、負傷だけでなく、業務外のいわゆる私傷病も含まれます。なお、「災害」についても業務上、業務外は問われません。

④【R7年出題】

労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。

【解答】

④【R7年出題】 ×

労働者が非常時払を請求した場合、使用者が支払期日前に支払義務を負うのは、「既往の労働に対する賃金」です。いまだ労務の提供のない期間に対する賃金は、支払う義務はありません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「平均賃金」

R8-016 9.09

平均賃金を「算定すべき事由の発生した日」

平均賃金は、原則として、「算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額」を、その期間の「総日数」で除して計算します。

今回は、「算定すべき事由の発生した日」を具体的にみていきます。

過去問をどうぞ!

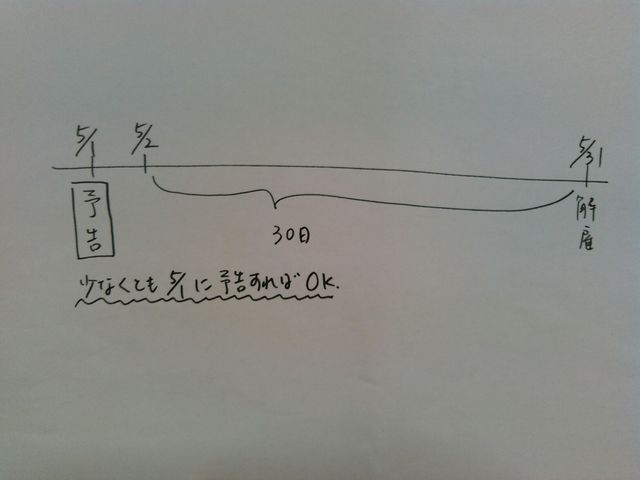

★解雇予告手当について算定すべき事由の発生した日

①【H16年出題】

労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

【解答】

①【H16年出題】 〇

解雇予告手当を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に「解雇の通告をした日」です。

(昭39.6.1236基収2316号)

②【R7年出題】

労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。

【解答】

②【R7年出題】 〇

解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」です。その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、同様に、「当初の解雇を通告した日」とされています。

(昭39.6.1236基収2316号)

★減給制裁について算定すべき事由の発生した日

③【H25年出題】

労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

【解答】

③【H25年出題】 ×

減給の制裁に関して平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」とされています。

(昭30.7.19基収5875号)

★災害補償について算定すべき事由の発生した日

④【H27年出題】

労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。

【解答】

④【H27年出題】 ×

「災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」と規定されています。(則第48条)

★所定労働時間が二暦日にわたる場合

⑤【R7年出題】

所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻に属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者について

→ 当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合は、当該勤務の始業時刻に属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされています。

(昭45.5.14基発374号)

★賃金締切日がある場合

⑥【H27年出題】

賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】

⑥【H27年出題】 〇

「平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。」とされています。(法第12条第2項)

ポイント!

平均賃金の条文では、「算定すべき事由の発生した日以前 3 か月間」が算定期間となっていますが、平均賃金の計算上、算定すべき事由の発生した日当日は、含めません。

そのため、7月31日に算定事由が発生したときは、前日から遡った3か月で計算します。また、賃金締切日があるため、「直前の賃金締切日」である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となります。

⑦【H27年出題】

賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】

⑦【H27年出題】 ×

賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、平均賃金を計算する場合の「直前の賃金締切日」は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日となります。

問題文の場合、

・基本給 → 直前の賃金締切日は5月31日

・時間外手当 → 直前の賃金締切日は6月20日

となります。

(昭26.12.27基収5926号)

★雇入れ後3か月未満の場合

⑧【R7年出題】

雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。

【解答】

⑧【R7年出題】 ×

「雇入後3か月に満たない者については、平均賃金の算定期間は、雇入後の期間とする。」とされています。(法第12条第6項)

なお、雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合でも、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。

(昭23.4.22基収1065号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「平均賃金」

R8-015 9.08

平均賃金の計算(原則と最低保障額)

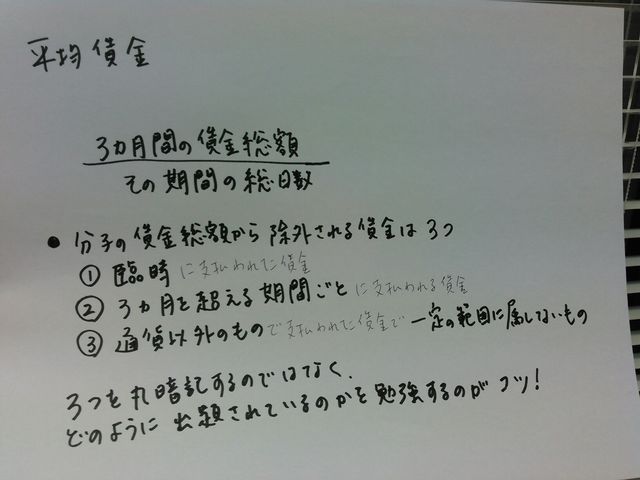

「平均賃金」とは、賃金の1日当たりの額のことです。

労働基準法の解雇予告手当や、休業手当などの額の計算に使われます。

今回は、平均賃金の原則の計算式と「最低保障額」をみていきましょう。

■計算式について条文を読んでみましょう。

労基法第12条第1項 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 <最低保障額> ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 (1) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と(1)の金額の合算額 |

<原則の計算式>

算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額 |

その期間の総日数 |

<最低保障額>

算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額 | × | 60 |

その期間中に労働した日数 | 100 |

ポイント!

最低保障額は、「日給」「時給」「出来高払いその他の請負制」の場合に適用されます。

こちらも確認しましょう

★「その日数とその期間中の賃金」を平均賃金の計算から控除する期間

=分母からも分子からも除外する期間

・ 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

・ 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

・ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間

・ 試みの使用期間

★「賃金総額」に算入しない賃金

=分子からのみ除外する賃金

・ 臨時に支払われた賃金

・ 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

・ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

それでは、過去問を解いてみましょう

①【H19年出題】

平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

【解答】

①【H19年出題】 〇

賃金が労働した時間によって算定される場合は、最低保障額が適用されます。

最低保障額は、「賃金の総額」÷その期間中の「労働した日数」×100分の60で計算します。

②【R7年出題】

令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払の条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。

【解答】

②【R7年出題】 〇

問題を解くポイント!

・「日給制」ですので、最低保障額が適用されます。

・ 平均賃金を算定する期間については、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。(法第12条第2項)

問題文の場合は、直前の賃金締切日(6月20日)から遡った3か月で計算します。

3月21日~4月20日、4月21日~5月20日、5月21日~6月20日までの期間で算定します。

・原則の計算式で計算すると

<原則の計算式>

(10万円+10万円+10万円)÷92日 ≒ 3260.86円

<最低保障額>

(10万円+10万円+10万円)÷30日×100分の60 = 6,000円

問題文の労働者に係る平均賃金の額は6,000円となります。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和7年選択式(労働基準法)から学ぶ

R8-013 9.06

R7年選択式は判例からの出題(労基法)

令和7年度の労働基準法の選択式は、

①付加金

②判例

からの出題でした。

今回は②判例の問題をみていきます。

まず過去問をどうぞ!

【H22年選択式】

賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、 < A >として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。

<選択肢>

① 権利の濫用 ② 公序に反するもの ③ 信義に反するもの

④ 不法行為

【解答】

<A> ② 公序に反するもの

ポイント!

「従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく、従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には、それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては、「公序に反し無効である。」とされています。

(東朋学園事件 平成15.12.4最高裁判所第一小法廷)

では、令和7年の問題をどうぞ!

【R7年選択式】

最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。

「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。

ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が< C >場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。

<選択肢>

⑤ 使用者に労働者の仕事と生活の調和にも配慮することを規定している趣旨を実質的に失わせるものと認められる

⑥ 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる

⑪ 同法等に違反する行為に罰則を設けている意味を没却させる

⑳ 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとしている意味を没却させる

【解答】

<C> ⑥ 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる

裁判要旨を読んでみましょう。

| 出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者としこれに満たない者には賞与を支給しないこととする旨の就業規則条項の適用に関し、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し、出勤した日数に上記日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含めない旨を定めた就業規則の付属文書の定めは、従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため、上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく、従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には、それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては、公序に反し無効である。 |

(東朋学園事件 平成15.12.4最高裁判所第一小法廷)

問題の考え方です

産前産後休業を取得すると、90%条項を満たせず、賞与を受けられなくなる可能性が高い → 「労働基準法の産前産後休業を取得する権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる」と考えましょう。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和7年選択式(労働基準法)から学ぶ

R8-003 8.27

労基法第114条付加金の支払

令和7年度の労働基準法の選択式は、3つの穴埋めのうち、2つは第114条(付加金の支払)から、1つは判例から出題されました。

「付加金の支払」について、令和7年の選択式のポイントは

・付加金の支払を命ずるのは誰?

・「付加金」の名称そのもの

でした。

ちなみに、過去には、「付加金」を請求できる4つの場合が出題されています。

条文を読んでみましょう。

第114条 (付加金の支払) 裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項(年次有給休暇の期間又は時間)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から5年(当分の間3年)以内にしなければならない。 |

・付加金の対象になるのは

①解雇予告手当を支払わない

②休業手当を支払わない

③割増賃金を支払わない

④年次有給休暇の期間又は時間の賃金を支払わない

の4つの場合です。

・付加金の額は、

使用者が支払わなければならない未払金の額と「同一額」です。

過去問をどうぞ!

【H24年出題】※改正による修正あり

裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金(年次有給休暇の期間又は時間の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。

【解答】

【H24年出題】 〇

付加金の支払は、「解雇予告手当」、「休業手当」、「割増賃金」、「年次有給休暇の期間又は時間の賃金」の4つを支払わない場合に適用されます。

「賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった」場合は、適用されません。

令和7年の選択式をどうぞ!

労働基準法第114条は、< A >は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の< B >の支払を命ずることができる旨規定している。

【選択肢】

① 厚生労働大臣 ② 裁判所 ③ 都道府県労働局長

④ 労働基準監督署長

⑤ 慰謝料 ⑥ 遅延損害金 ⑦ 賠償金 ⑧ 付加金

【解答】

<A> ② 裁判所

<B> ⑧ 付加金

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「年次有給休暇」

R7-310 07.04

年次有給休暇の比例付与

所定労働日数が少ない労働者にも年次有給休暇の権利が発生します。

ただし、比例付与の対象となり、年次有給休暇の付与日数が少なくなることがあります。

では、条文を読んでみましょう。

法第39条第3項、則第24条の3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 (1) 1週間の所定労働日数が4日以下の労働者 (2) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者 |

★比例付与の対象になるのは

・週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

※週以外の期間によって労働日数が定められる場合

・年間所定労働日数が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

ポイント!

1週間の所定労働時間が30時間以上の者は比例付与の対象になりません

★比例付与の日数の計算

比例付与の有休の日数は、通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)との比率で計算されます。

例えば、6か月間継続勤務した週所定労働日数が4日の労働者に付与される日数は、

10日×4日/5.2日≒7日(1未満切り捨て)となります。

では、過去問をどうぞ!

①【R6年出題】

月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。

【解答】

①【R6年出題】 ×

比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者です。

問題文の場合は、週5日労働ですので、1週間の所定労働時間が20時間でも比例付与の対象になりません。

6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。

②【R6年出題】

月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。

〔計算式〕10日×4日/5.2日≒7.69日 端数を切り捨てて7日

【解答】

②【R6年出題】 ×

比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者ですので、1週間の所定労働時間が32時間の労働者は、週4日労働でも比例付与の対象になりません。

6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。

③【H17年出題】

1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。

【解答】

③【H17年出題】 〇

年次有給休暇の権利は、基準日に発生します。

基準日に予定されている所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものとされています。

問題文の場合、雇入れの日から起算して6か月継続勤務した時点で、「週4日勤務・ 1日の所定労働時間8時間」ですので、比例付与の対象ではありません。

そのため、10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「休日の振替」

R7-285 06.09

休日の振替についてお話しします。代休との違いに注意しましょう(労働基準法)

「休日の振替」についてお話しします。

ポイント!

・代休との違い

・休日の振替とは、あらかじめ「休日」と「労働日」を入れ替えること

・場合によっては、「時間外労働」の割増賃金が必要になることもあります

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「退職手当」

R7-283 06.07

労基法の「退職手当」に関する出題

労働基準法の「退職手当」に関する出題を集めました。

テーマは以下の通りです。

・退職手当は労働基準法の「賃金」に当たるか否か

・賃金支払い5原則の例外

・退職手当は、就業規則の相対的必要記載事項

・金品の返還

・退職金に関する判例

さっそく過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】

①【H27年出題】 〇

労働基準法では、退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこととされています。

ただし、退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金とされます。

(昭22.9.13発基第17号)

②【R3年出題】

使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。

【解答】

②【R3年出題】 ×

賃金は、「通貨払い」が原則です。

例外的に、「労働者の同意」を得た場合は、「当該労働者の預金又は貯金への振込み」によることができます。また、退職手当については、「銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付する」ことによることができます。

③【H12年出題】

使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

【解答】

③【H12年出題】 ×

退職手当は、通常の賃金の場合と異なります。

退職手当は、「予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる」とされています。

(法第23条、昭26.12.27基収5483号)

④【H28年出題】

退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。

【解答】

④【H28年出題】 ×

「退職手当」は、就業規則の相対的必要記載事項です。

退職手当の制度を設ける場合は、就業規則に、「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を定めなければなりません。

退職手当についての不支給事由又は減額事由は、退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当します。そのため、就業規則に記載しなければなりません。

(法第89条、H11.3.31基発168号)

⑤【H27年出題】

退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、これが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

⑤【H27年出題】 ×

「全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。」とされています。

労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力は、肯定されています。

(昭和48.1.19最高裁判所第二小法廷)

⑥【H30年選択式】

最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、次のように判示した。

「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがつて、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が< A >的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。」

<選択肢>

① 功労報償 ② 就業規則を遵守する労働者への生活の補助

③ 成果給 ④ 転職の制約に対する代償措置

【解答】

⑥【H30年選択式】

<A> ① 功労報償

「この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから、右の定めは、その退職金が労働基準法上の賃金にあたるとしても、所論の同法3条、16条、24条及び民法90条等の規定にはなんら違反するものではない。」とされています。

(昭和52.8.9最高裁判所第二小法廷)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「1週間単位の非定型的労働時間制」

R7-247 05.02

「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の導入

「労使協定」の締結によって、1週間単位で労働時間を弾力的に設定することができる制度です。

対象になるのは、規模30人未満の小売業、旅館、料理、飲食店の事業に限られます。

条文を読んでみましょう。

第32条の5 ① 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、1日について10時間まで労働させることができる。 ② 使用者は、1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。

則第12条の5 ① 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。 ② 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。 ③ 法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。 |

※1週間単位の非定型的変形労働時間制には、「1週間44時間」の特例は適用されません。

そのため、1週40時間・1日10時間以内で設定しなければなりません。

(則第25条の2)

過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。

【解答】

①【H28年出題】 ×

いわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、「小売業、旅館、料理店若しくは飲食店」の事業で、「常時使用する労働者の数が30人未満」の事業場です。

「いずれか1つに該当する事業場」ではなく事業の種類と労働者数の両方に該当しなければなりません。

②【H22年出題】

労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

【解答】

②【H22年出題】 ×

1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1日の労働時間の上限は「10時間」と定められています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「過半数代表者」

R7-246 05.01

労働基準法の「労働者の過半数を代表する者」とは

労働者の過半数を代表する者とは、当該事業場のすべての労働者の過半数を超える者によって代表者とされた者です。

「労使協定」などの際に登場します。

例えば、第36条の条文を読んでみましょう。

第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は第35条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |

「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」が協定当事者となります。

「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合とは、「そもそも労働組合がない」又は「労働組合があっても当該事業場の労働者の過半数で組織されていない」場合です。

では、過半数代表者の条件について条文を読んでみましょう。

則第6条の2 ① 労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 (2) 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 ④ 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 |

では過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

【解答】

①【H22年出題】 ×

「必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない」が誤りです。

「投票、挙手等の方法による手続」としては、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当します。

(平11.3.31基発169号)

②【R5年出題】

いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。

【解答】

②【R5年出題】 ×

「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」という要件も満たさなければなりません。

③【H25年出題】

労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイトは含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

【解答】

③【H25年出題】 〇

労働基準法第36条の協定は、当該事業において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものです。

そのため、労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイトも含まれます。

なお、派遣労働者は、「派遣元」の人数に含まれます。

(平11.3.31基発168号)

④【H13年出題】

労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。

【解答】

④【H13年出題】 ×

「第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者」も労働基準法の「労働者」です。そのため、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者も含まれます。

なお、「第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者」は、「労働者の過半数を代表する者」にはなれません。

⑤【H23年出題】

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】

⑤【H23年出題】 ×

いわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者でない場合は、当該協定は有効とは認められないとするのが最高裁判所の判例です。その場合、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務はありません。

(最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決)

⑥【H19年出題】

使用者は、労働者が労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

【解答】

⑥【H19年出題】 〇

過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益取扱いをしないようにしなければならないこととしたものです。

「過半数代表者として正当な行為」には、法に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれます。

(平11.1.29基発45号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「就業規則」

R7-245 04.30

就業規則作成の手続

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。変更した場合も、同様に、行政官庁に届け出なければなりません。

今回は、就業規則作成・変更の際の手続をみていきます。

条文を読んでみましょう。

第90条 (作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、意見を記した書面を添付しなければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【H20年出題】

就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

【解答】

①【H20年出題】 ×

「同意を得なければならない」ではなく「意見を聴かなければならない」です。

同意を得ることまで義務付けられていません。意見を聴けば労働基準法違反になりません。

②【H21年出題】

使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

【解答】

②【H21年出題】 〇

就業規則の作成だけでなく、その変更についても、意見を聴かなければなりません。

③【H26年出題】

労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。

【解答】

③【H26年出題】 〇

就業規則の作成又は変更については、協議をすることまで使用者に要求していません。

(昭25.3.15基収525号)

④【R3年出題】

同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。

【解答】

④【R3年出題】 ×

同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えありません。

ただし、当該一部の労働者に適用される就業規則は、当該事業場の就業規則の一部です。

そのため、その作成または変更については、当該事業場の「全労働者」の過半数で組織する労働組合又は「全労働者」の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。

当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数ではありません。

(昭63.3.14基発150号)

⑤【H30年出題】

同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則のみ行えば足りる。

【解答】

⑤【H30年出題】 ×

同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるのではなく、パートタイム労働者についての就業規則は、就業規則の本則の一部となります。

そのため、当該事業場の「全労働者」の過半数で組織する労働組合又は「全労働者」の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。

(昭63.3.14基発150号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「端数処理」

R7-244 04.29

全額払いの原則と端数処理

賃金は労働の対償ですので、使用者は、労働者にその全額を支払わなければなりません。

ただし、賃金の支払額については、便宜上、端数処理が認められています。

★遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理について

5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払いの原則に反し、違法とされています。

なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しません。

(昭63.3.14基発150号)

過去問をどうぞ!

①【H19年出題】

割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

【解答】

①【H19年出題】 ×

1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、「法違反」となります。

★なお、「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められますので、違反になりません。

(昭63.3.14基発150号)

②【H25年出題】

1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】

②【H25年出題】 ×

「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、法違反になりませんが、「1日」単位では法違反になります。

後半は、正しいです。以下の処理は、法違反になりません。

「1時間当たり」の賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること

「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、上記と同様に処理すること

③【H29年出題】

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反として取り扱わないこととされている。

【解答】

③【H29年出題】 〇

1か月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことは、法違反として取り扱わないとされています。

(昭63.3.14基発150号)

④【H24年出題】

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】

④【H24年出題】 〇

1か月の賃金支払額に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、法違反としては取り扱わないこととされています。

(昭63.3.14基発150号)

⑤【H27年出題】

過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

⑤【H27年出題】 ×

「過払いした賃金を精算・調整するため、後に支払われるべき賃金から控除すること」

↓

「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、第24条第1項項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。

この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。」

とされています。

「その金額が少額」であればよいということではありません。

(昭和44年12月18日最高裁第一小法廷)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「割増賃金の単価」

R7-241 04.26

割増賃金の1時間当たりの賃金額の算出

割増賃金は以下のように計算します。

1時間当たりの賃金額 × 時間外労働の時間数 × 割増率

(休日労働の時間数・深夜労働の時間数)

「1時間あたりの賃金額」の算出について条文を読んでみましょう。

則第19条第1項 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。 (1) 時間によって定められた賃金については、その金額 (2) 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 (3) 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 (4) 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 (6) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 |

基本給以外の「手当」も、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。

ただし、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる手当は除外することができます。

条文を読んでみましょう。

則第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金) 家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 (1) 別居手当 (2) 子女教育手当 (3) 住宅手当 (4) 臨時に支払われた賃金 (5) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。

なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。

賃金:基本給のみ 月額300,000円

年間所定労働日数:240日

計算の基礎となる月の所定労働日数:21日

計算の対象となる月の暦日数:30日

所定労働時間:午前9時から午後5時まで

休憩時間:正午から1時間

(A) 300,000円÷(21×7)

(B) 300,000円÷(21×8)

(C) 300,000円÷(30÷7×40)

(D) 300,000円÷(240×7÷12)

(E) 300,000円÷(365÷7×40÷12)

①【H28年出題】

【解答】

(D) 300,000円÷(240×7÷12)

月給制の場合は、「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」は、

「月給」÷月の所定労働時間数

で計算します。

ただし、月によって所定労働時間数が異る場合は、「月給」÷「1か月の平均所定労働時間数」となります。

問題文の場合、年間の所定労働日数が240日で、対象月の所定労働日数が21日です。

月によって所定労働時間数が異なるので、「1か月の平均所定労働時間数」で割ることになります。

1か月の平均所定労働時間数は、240日×7時間÷12か月で計算します。

※7時間=拘束時間8時間(午前9時から午後5時)-休憩1時間です。

②【H26年出題】

通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法の第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】

②【H26年出題】 〇

「通勤手当」は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しません。

③【H23年出題】

労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

【解答】

③【H23年出題】 ×

家族手当でも、「家族数に関係なく」一律に支給されている手当は、家族手当とはみなされず、割増賃金の基礎に含めなければなりません。

(昭22.11.5基発231号)

④【H19年出題】

労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しない。

【解答】

④【H19年出題】 ×

住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、除外される住宅手当には該当しません。

問題文のように、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当しません。そのため、割増賃金の計算の基礎となる賃金に算入しなければなりません。

(平11.3.31基発170号)

⑤【H18年出題】

賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第36条第1項又は第33条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分を支払えば足りる。

【解答】

⑤【H18年出題】 〇

賃金が出来高払制その他の請負制の場合は、「出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額」÷「総労働時間数」で計算します。

所定労働時間ではなく「総労働時間数」で計算するのがポイントです。総労働時間には、時間外労働時間も含まれます。

⑥【H17年出題】

年間賃金を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例給与とし、決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。

【解答】

⑥【H17年出題】 〇

年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しません。

そのため、割増賃金の支払いは、「月例給与に賞与部分を含めた年俸額」を基礎として支払わなければなりません。

(平12.3.8基収78号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「割増賃金」

R7-240 04.25

時間外、休日、深夜労働の割増率

時間外労働、休日労働、深夜労働させた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。

今回は、「割増率」をみていきます。

条文を読んでみましょう。

法第37条第1項、第4項 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) ① 使用者が、第33条(災害等による臨時の必要がある場合)又は第36条第1項の規定(36協定)により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

割増賃金率(第37条、時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)

・深夜労働と時間外又は休日労働が重なる場合 則第20条 ① 時間外労働が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合は、 5割以上(その時間の労働のうち、1か月について60時間を超える時間外労働に係るものについては、7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ② 休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合は、6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】

①【H29年出題】 ×

休日労働が、8時間を超えても、深夜業に該当しない場合は、休日労働のみの割増率(3割5分増)となります。時間外労働の割増率は合算する必要はありません。

(H11.3.31基発168号)

②【H30年出題】

労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。

日 月 火 水 木 金 土

休 6 6 6 6 6 6

労働日における労働時間は全て

始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩;午後1時から1時間

<A> 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

【解答】

<A> ×

日曜の10時間の労働については、深夜業に該当しなければ、時間外労働の割増率は加算する必要はありません。8時間を超えた2時間も含めて、休日労働に対する割増率のみで構いません。

(H11.3.31基発168号)

<B> 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

【解答】

<B> ×

「法定休日」の割増賃金率は、「暦日単位」で適用されます。

そのため、問題文の場合、休日割増賃金の対象になるのは、日曜日の午後12時までです。月曜の午前0時以降は、休日割増賃金を支払う義務はありません。

(H6.5.31基発331号)

0時 | |

日曜(法定休日) 休日割増 | 月曜(平日) |

<C> 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

【解答】

<C> 〇

時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合は、「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない」とされています。

月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、日付が変わっても月曜の超過勤務時間となります。

<D> 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

【解答】

<D> ×

「法定休日」の割増賃金率は、「暦日単位」で適用されます。

土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前0時以降は休日労働の割増賃金で計算しなければなりません。

(H11.3.31基発168号)

<E> 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

【解答】

<E> ×

日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|

|

|

|

| 2時間 | 2時間 |

4時間 |

|

8時間 |

8時間 | ||||||

6時間 |

6時間 |

6時間

|

6時間 |

木曜 → 時間外労働2時間(8時間を超えた分)

金曜 → 時間外労働2時間(8時間を超えた分)

土曜 → 時間外労働4時間(週の通算労働時間が44時間(木・金のそれぞれ2時間の時間外は除きます)となるので、40時間を超えた分)

③【H23年出題】

労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。

【解答】

③【H23年出題】〇

労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ない時間外又は休日労働は違法です。

ただし、法定労働時間を超えた場合、又は休日労働させた場合は割増賃金を支払わなければならないため、違法な時間外労働・休日労働をさせた場合でも、使用者は、割増賃金の支払義務は免れません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「休日」

R7-224 04.09

労基法第35条「休日の与え方」

「休日」とは労働義務のない日のことです。

まず、休日について条文を読んでみましょう。

第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |

■休日の与え方

<原則>毎週少なくとも1回

<例外>4週間を通じ4日以上の休日

★休日のイメージ

<原則 毎週1回>

1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |

休 | 休 | 休 | 休 |

<例外 4週4休>

1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |

休休 | 休休 |

|

※就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとされています。

過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

【解答】

①【H23年出題】 〇

休日は、「毎週1回」与えるのが原則ですが、例外で、「4週間を通じ4日以上」の休日を与えることもできます。

4週4休日の場合は、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしなければなりません。

(法第35条、則第12条の2)

②【H13年出題】

4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

【解答】

②【H13年出題】 ×

4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制については、特定の4週間に4日の休日があればよいとされています。

どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。

特定の4週間を明確にするため、就業規則等で起算日を明らかにすることとされています。

(昭和23.9.20基発1384号)

③【H29年出題】

労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

【解答】

③【H29年出題】 ×

「休日」とは、単に連続24時間の休業ではありません。

「休日」とは「暦日」を指し、午前0時から午後12時までの休業のことをいいます。

(昭23.4.5基発535号)

④【H21年出題】

①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

【解答】

④【H21年出題】 ×

8時間3交替制勤務で、要件に該当する場合は、「継続24時間」の休息を与えれば、暦日でなくても労働基準法第35条の休日を与えたことになります。

(昭63.3.14基発150号)

⑤【H13年出題】

労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。

【解答】

⑤【H13年出題】 ×

④の問題のように、要件に該当する8時間3交替制の場合は、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることが認められています。

⑥【H24年出題】

労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】

⑥【H24年出題】 〇

労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 公休日 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

第7日の午前0時から継続した24時間は「休日」となります。

非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、休日を与えたものとは認められません。

(昭23.11.9基収2968号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法第41条

R7-197 03.13

労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外(労基法第41条)

労基法第41条に定められた労働者には、「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用されません。

条文を読んでみましょう。

第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外) 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 (1) 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 →農業の事業・水産の事業に従事する者 (2) 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 (3) 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの |

ポイント!

★適用除外になるのは、「労働時間・休憩・休日」に関する規定です。

「深夜業」、「年次有給休暇」については適用されます。

★「林業」については、労働時間、休憩、休日の規定が適用されます。

★監視又は断続的労働に従事する者については、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。

過去問をどうぞ!

①【H23年選択式】

労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、< A >及び年次有給休暇に関する規定は適用される。

(選択肢)

① 深夜業 ② 事業場外のみなし労働時間制

③ フレックスタイム制 ④ 労働時間の通算

【解答】

<A> ① 深夜業

②【H22年出題】

労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。

【解答】

②【H22年出題】 〇

監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者です。

ただし、管理監督者に該当するか否かは、地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断されます。

(昭63.3.14基発150号)

③【H27年出題】

労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも機密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。

【解答】

③【H27年出題】 〇

「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいいます。

(昭22.9.13発基17号)

④【R4年出題】

使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、労働基準法第36条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

【解答】

④【R4年出題】 〇

宿直又は日直勤務を断続的勤務として許可を受けた場合は、その宿直又は日直の勤務については、労働時間、休日及び休憩に関する規定は適用されません。

そのため、使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、36協定がなくても、休日に日直をさせることができます。

(昭23.1.13基発33号)

⑤【H26年選択式】

小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが、この店舗の店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)として取り扱われるなど不適切な事案もみられるところであることから、平成20年9月9日付け基発0909001号通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が出されており、同通達によれば、これらの店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについて、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなるとされており、このうち「賃金の待遇」についての判断要素の一つとして、「実態として長時間労働を余儀なくされた結果、< A >において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する< B >となる。」ことがあげられている。

(選択肢)

① 時間単価に換算した賃金額 ② 総賃金額 ③ 平均賃金額

④ 役職手当額 ⑤ 考慮要素 ⑥ 重要な要素 ⑦ 参考 ⑧ 補強要素

【解答】

<A> ① 時間単価に換算した賃金額

<B> ⑥ 重要な要素

(平成20年9月9日基発第0909001号 )

⑥【H25年選択式】

最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。

「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その< A >に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として< B >の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を < C >旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。

以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」

(選択肢)

① 時間帯 ② 長さ ③ 密度 ④ 割増

⑤ 午後10時から午前5時まで ⑥ 午後10時から午前6時まで

⑦ 午後11時から午前5時まで ⑧ 午後11時から午前6時まで

⑨ 行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する

⑩ 厚生労働省令で定める ⑪ 適用する ⑫ 適用しない

【解答】

<A> ② 長さ

<B> ⑤ 午後10時から午前5時まで

<C> ⑫ 適用しない

「管理監督者に該当する労働者は,深夜割増賃金を請求することができる」という点がポイントです。

(平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<労働基準法>解雇制限

R7-188 03.04

解雇が制限される期間と例外

労働基準法では、解雇が禁止される期間を設けています。

条文を読んでみましょう。

法第19条 ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |

★解雇制限期間と例外を確認しましょう。