合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

令和6年度版

毎日コツコツ。 社労士受験のあれこれ

過去問から学ぶ社労士 kindle版です。

令和5年度に出題された問題の勉強方法を、毎日更新しています。

令和6年1月5日までの記事をまとめた電子書籍を販売しました。

昨日はお疲れさまでした

R7-001 8.26

猛暑の中、本当にお疲れさまでした。

昨日は、本試験お疲れさまでした。

猛暑の中の追い込みで、本当に大変だったと思います。

まずは、ゆっくり体を休めてください。

いつも、ホームページとYouTubeを見ていただき、ありがとうございます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

https://youtu.be/aGONkLRQ170?si=9ydjvLTm3Yffm82q

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

いよいよ当日です。合格を祈ります!

R6-364 8.25

最後に社会保険労務士法をチェックしましょう【社労士受験対策】

いよいよ本番です。

社会保険労務士法の条文のポイントを確認しましょう。

第1条 (目的)

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

第1条の2 (社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

第2条第2項、第3項

② 「紛争解決手続代理業務」は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。

③ 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。

(1)第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。) について相談に応ずること。

(2)紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。

(3) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

第15条 (不正行為の指示等の禁止)

社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

第16条 (信用失墜行為の禁止)

社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

第19条 (帳簿の備付け及び保存)

① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。

② 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から 2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。

第25条 (懲戒の種類)

社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。

(1) 戒告

(2) 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止

(3) 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)

第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒)

① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。

② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

今日は長い1日ですが、頑張りましょう!

応援しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

横断 労働一般常識・社保一般常識

R6-363 8.24

<横断編>一般常識科目の目的条文などを読みます!【社労士受験対策】

一般常識科目の目的条文などをチェックしましょう。

★障害者の雇用の促進等に関する法律

第1条 (目的)

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

★労働契約法

第1条 (目的)

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

★雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

第1条 (目的)

この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

第2条 (基本的理念)

① この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

② 事業主並びに国及び地方公共団体は、基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第1条 (目的)

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

★短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

第1条 (目的)

この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

★憲法

第28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

★労働組合法

第1条第1項 (目的)

この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

★社会保険労務士法

第1条 (目的)

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

★国民健康保険法

第1条 (この法律の目的)

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

第2条 (国民健康保険)

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

★児童手当法

第1条 (目的)

この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

★高齢者の医療の確保に関する法律

第1条 (目的)

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 (基本的理念)

① 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

② 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

第3条 (国の責務)

国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

第4条第 (地方公共団体の責務)

① 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

② 住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。

第5条 (保険者の責務)

保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

★船員保険法

第1条 (目的)

この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

★介護保険法

第1条 (目的)

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 (介護保険)

① 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

② 保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

③ 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

④ 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

★確定拠出年金法

第1条 (目的)

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

★確定給付企業年金法

第1条 (目的)

この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【横断】労基・安衛・労災・雇用・徴収・健保・国年・厚年

R6-362 8.23

<横断編>目的条文などを読みます!練習問題もあります【社労士受験対策】

目的条文などをチェックしましょう。

練習問題もあります。

条文を読んでみましょう。

★労働基準法 第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

★労働安全衛生法 第1条 (目的) この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

★労災保険法 第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 第2条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

★雇用保険法 第1条 (目的) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 第2条(管掌) ① 雇用保険は、政府が管掌する。 ② 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 第3条 (雇用保険事業) 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

★労働保険徴収法 第1条 (趣旨) この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

★健康保険法 第1条 (目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 第2条 (基本的理念) 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

★国民年金法 第1条 (国民年金制度の目的) 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 第3条 (管掌) ① 国民年金事業は、政府が、管掌する。 ② 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。 ③ 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

★厚生年金保険法 第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 第2条 (管掌) 厚生年金保険は、政府が、管掌する。 |

過去問をどうぞ!

★労働基準法

①【H27年出題】

労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。

②【H28年出題】

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】

①【H27年出題】 〇

「人たるに値する生活」がポイントです。

②【H28年出題】 〇

労働基準法第1条は、労働基準法の基本理念を宣明したものです。

(昭22.9.13発基17号)

★労働安全衛生法

①【H24年選択式】

労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための< A >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< B >を促進することを目的とすると規定している。

②【H29年出題】

労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

【解答】

①【H24年選択式】

<A> 危害防止基準

<B> 快適な職場環境の形成

②【H29年出題】 〇

労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあります。

(昭47.9.18発基第91号)

★労災保険法

条文の穴埋め問題です。

第2条の2

労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して< A >を行うほか、< B >を行うことができる。

【解答】

<A> 保険給付

<B> 社会復帰促進等事業

★雇用保険法

【H28年選択式】※改正による修正あり

雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< A >を図るとともに、< B >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< C >を図ることを目的とする。」と規定されている。

【解答】

<A> 生活及び雇用の安定

<B> 求職活動

<C> 福祉の増進

★労働保険徴収法

【R2年出題】(雇用)

労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

【R2年出題】(雇用) 〇

労働保険徴収法第1条からの問題です。

★健康保険法

【H30年選択式】

健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、< A >、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の < B >、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の< C >を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」と規定している。

【解答】

<A> 疾病構造の変化

<B> 運営の効率化

<C> 質の向上

★国民年金法

①【H28年選択式】

国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の< A >がそこなわれることを国民の < B >によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

②【R5年選択式】

国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して< C >を行うものとする。」と規定されている。

【解答】

①【H28年選択式】

<A> 安定

<B> 共同連帯

②【R5年選択式】

<C> 必要な給付

★厚生年金保険法

条文の穴埋め問題です。

第1条

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について< A >を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

【解答】

<A> 保険給付

<B> 福祉の向上

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

横断 労災・雇用・徴収・健保・厚年

R6-361 8.22

<横断編>書類の保存期間【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は横断編です。

条文で確認しましょう。

★労災保険法 則第51条 (書類の保存義務) 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。

★雇用保険法 則第143条 (書類の保管義務) 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。

★労働保険徴収法 則第72条 (書類の保存義務) 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

★健康保険法 則第34条 (事業主による書類の保存) 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。

★厚生年金保険法 則第28条 (書類の保存) 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。 |

過去問をどうぞ!

★労災保険法

【R1年出題】

労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

【解答】

【R1年出題】 ×

労災保険に関する書類(徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。

(則第51条)

★雇用保険法

【R4年出題】

事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。

【解答】

【R4年出題】 〇

雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)は、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類は、4年間)保管しなければなりません。

★労働保険徴収法

【H28年出題】(雇用)

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

【解答】

【H28年出題】(雇用) 〇

その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)保存しなければなりません。

(則第72条)

★健康保険法

【H25年出題】

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。

【解答】

【H25年出題】 ×

その完結の日より「2年間」、保存しなければなりません。

(則第34条)

★厚生年金保険法

【H29年出題】

第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。

【解答】

【H29年出題】 ×

事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければなりません。5年間という例外はありません。

(則第28条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-360 8.21

傷病補償年金と特別支給金の重要10問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

傷病補償年金の条文を読んでみましょう。

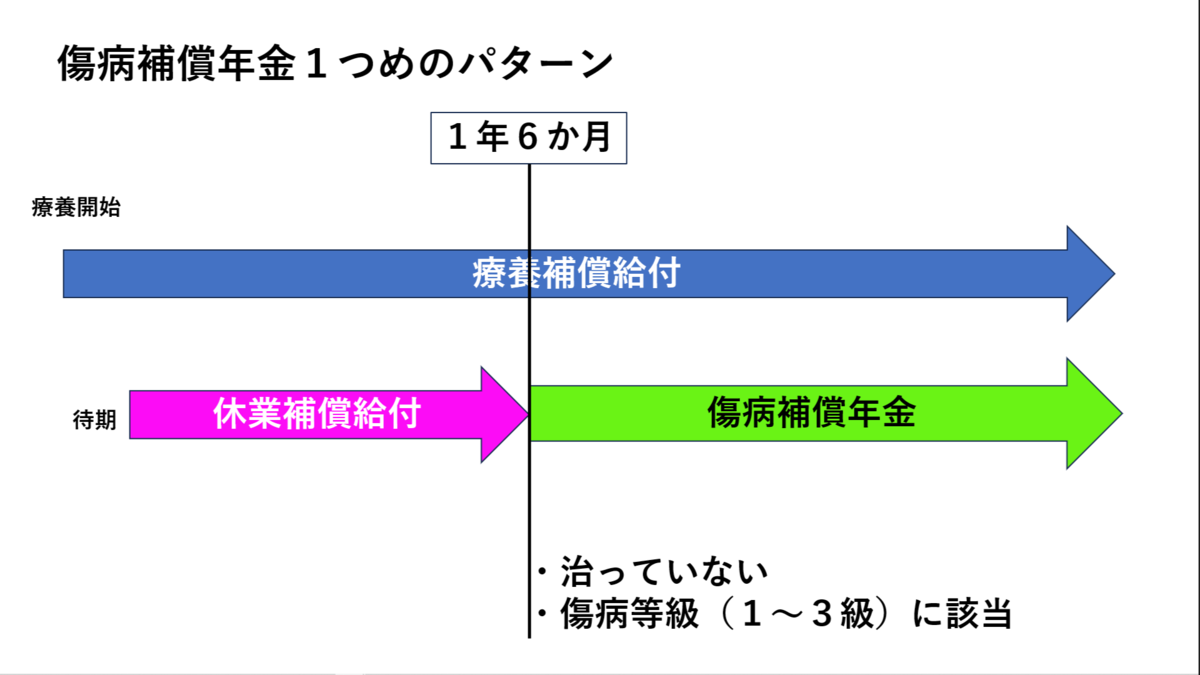

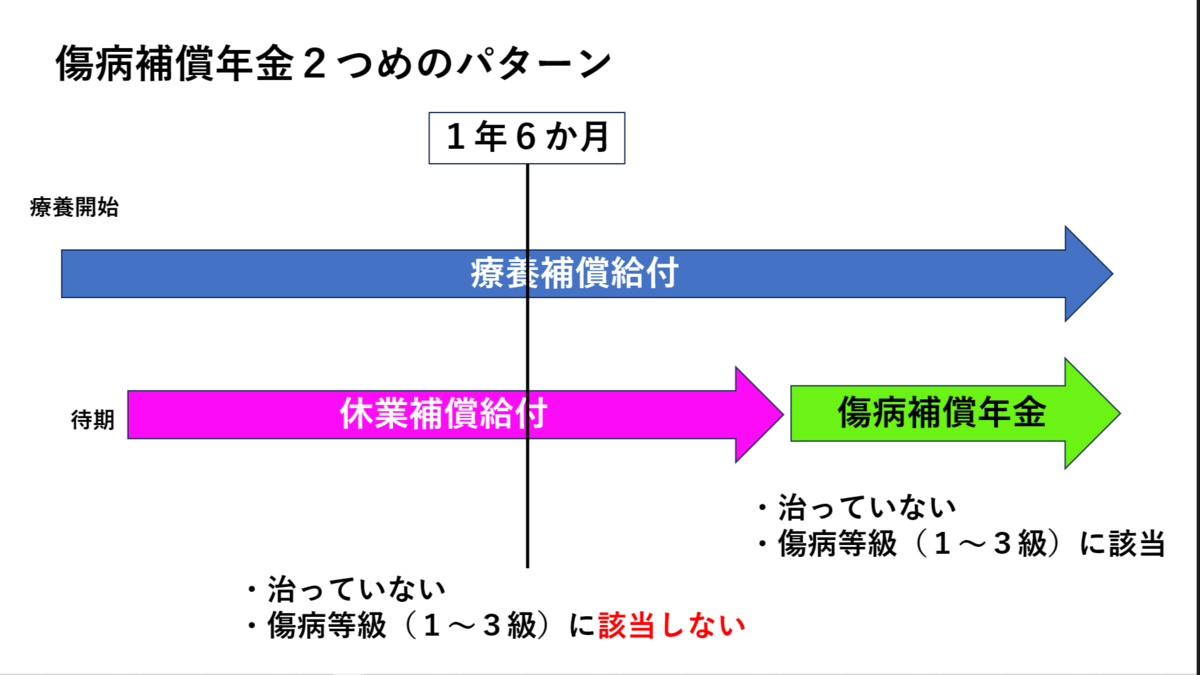

第12条の8第3項 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 (1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 (2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 則第18条 (傷病等級) ① 法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。 ② 障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。 別表2

第18条第2項 ② 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。

第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

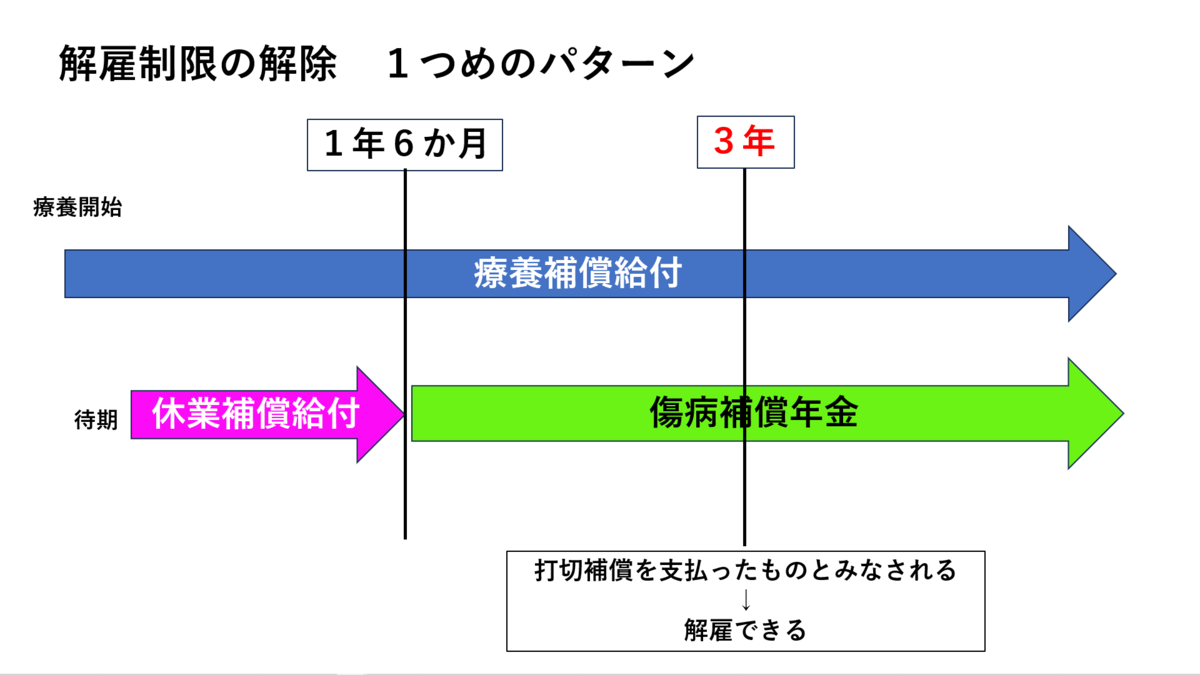

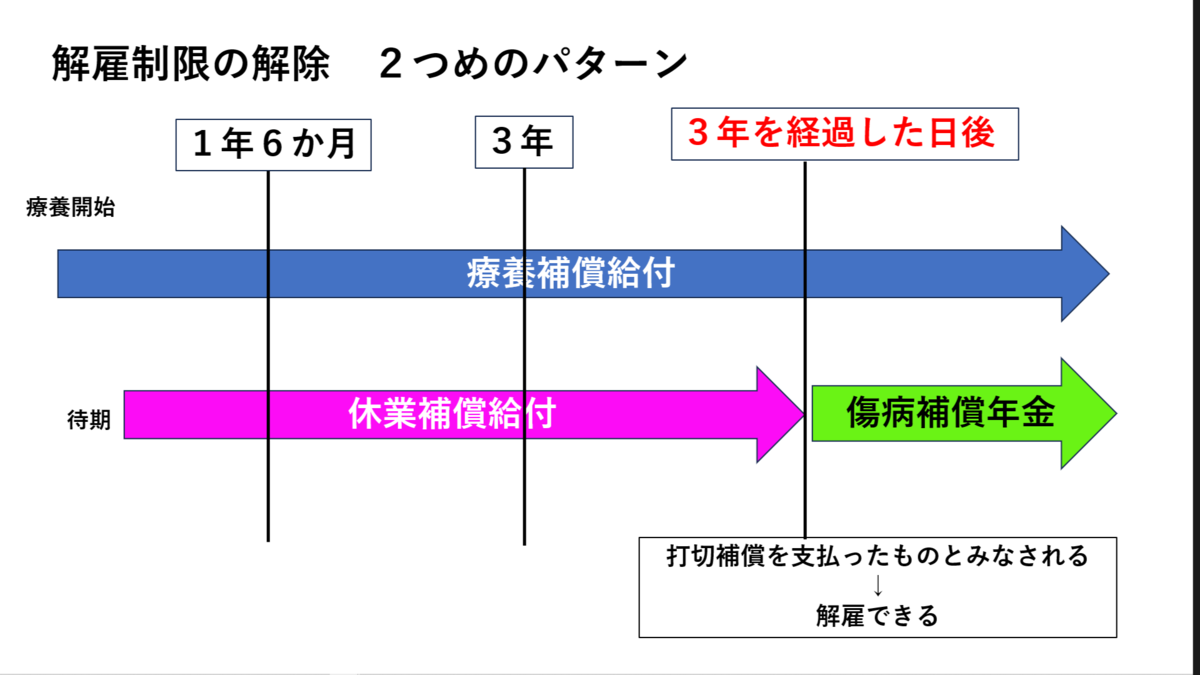

第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。 |

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】

①【H30年出題】 ×

「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後1年6か月を経過した日」です。

下の図でイメージしてください。

②【H24年出題】

療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】

②【H24年出題】 〇

「療養補償給付」も「傷病補償年金」も治ゆするまでの給付です。

療養補償給付は治療についての給付ですので、傷病補償年金と併給されます。

③【H30年出題】

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】

③【H30年出題】 〇

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されません。

④【H29年出題】

所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。

【解答】

④【H29年出題】 〇

傷病補償年金は、労働者の請求ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で支給決定されることがポイントです。

そのため、療養開始後1年6か月を経過した日に治っていないときは、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出させることになっています。

(則第18条の2第2項、第3項)

⑤【H29年出題】

傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

「6か月以上」がポイントです。

⑥【H29年出題】

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる。

【解答】

⑥【H29年出題】 〇

「打切補償を支払ったものとみなされる」=解雇することができます。

下の図でイメージしてください。

⑦【H20年出題】

傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。

【解答】

⑦【H20年出題】 ×

傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行いますが、傷病補償年金の傷病等級の変更も、所轄労働基準監督署長の職権で行われます。

(則第18条の3)

⑧【H29年出題】

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

⑧【H29年出題】 〇

傷病等級に該当しなくなった場合は、傷病補償年金の受給権は消滅しますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。自動的に休業補償給付が支給されるのではなく、休業補償給付は「請求」が必要です。

⑨【H28年出題】

傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

【解答】

⑨【H28年出題】 〇

傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されます。

ただし、当分の間、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされています。

(特別支給金規則第5条の2、昭56.6.27基発第393号)

★保険給付と特別支給金のイメージ図です

傷病特別年金 | →ボーナス特別支給金 |

傷病特別支給金 | →一般の特別支給金 |

傷病補償年金 | 保険給付 |

⑩【R1年出題】

傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

【解答】

⑩【R1年出題】 〇

「傷病特別支給金」は、傷病等級に応じて「定額」であることがポイントです。

(特別支給金規則第5条の2)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-359 8.20

労働安全衛生法の派遣労働者への適用5問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

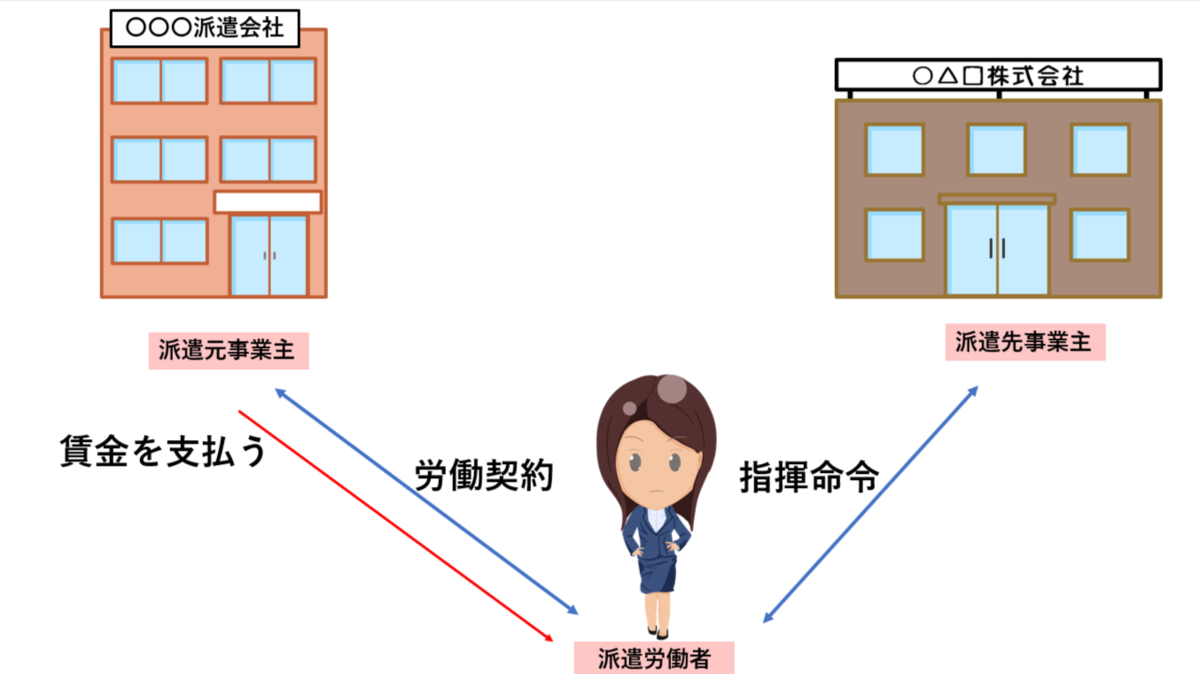

労働安全衛生法の派遣労働者に対する適用についてみていきましょう。

さっそく過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。

【解答】

①【H27年出題】 〇

ポイント!

「衛生管理者」の選任義務のある事業場の労働者の人数

派遣労働者については、「派遣元事業場」及び「派遣先事業場」の双方の人数に含まれます。

②【H27年出題】

派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。

【解答】

②【H27年出題】 ×

ポイント!

「雇入れ時」の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」の事業者に課せられます。

労働契約関係にあるのは、派遣元だからとイメージしてください。

③【H27年出題】

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

【解答】

③【H27年出題】 ×

ポイント!

派遣労働者に対する「特別の教育」の実施義務は、「派遣先」の事業者のみに課せられています。

特別教育は、危険・有害業務を行う現場でとイメージしてください。

④【H27年出題】

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

【解答】

④【H27年出題】 ×

ポイント!

・一般健康診断の実施義務は「派遣元」の事業者

・特殊健康診断の実施義務は「派遣先」の事業者

⑤【H27年出題】

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。

⑤【H27年出題】 ×

第66条の8第1項の医師による面接指導は、「派遣元事業場」の事業者に実施義務が課せられています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<超基本>20歳前傷病による障害基礎年金

R6-358 8.19

<超基本>20歳前傷病による障害基礎年金についてお話します【社労士受験対策】

20歳前傷病による障害基礎年金の超基本をお話します。

今日の内容です

・20歳前傷病による障害基礎年金とは?

・20歳前傷病による障害基礎年金の受給権発生日2つ

・20歳前傷病による障害基礎年金独自の支給停止の規定

・20歳前傷病による障害基礎年金に対する国庫負担

YouTubeでお話しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-357 8.18

<健保>短時間労働者の重要問題5問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

短時間労働者の問題をチェックしましょう。

特定適用事業所とは

特定適用事業所とは

①【H29年出題】※改正による修正あり

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】

①【H29年出題】 〇

「特定労働者の総数が常時100人を超える」がポイントです。

(H24法附則第46条第12項)

★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者で、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として健康保険の被保険者となります。 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ② 報酬の月額が88,000円以上であること ③ 学生でないこと |

報酬の月額について

報酬の月額について

②【R4年選択式】

健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】

②【R4年選択式】

<A> 88,000円以上

③【H30年出題】

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】

③【H30年出題】 ×

最低賃金において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。

(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)

学生でないことについて

学生でないことについて

④【R3年出題】

短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】

④【R3年出題】 ×

「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。

(R4.9.28保保発0928第6号)

任意特定適用事業所について

任意特定適用事業所について

⑤【H30年出題】※改正による修正あり

短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。

【解答】

⑤【H30年出題】 〇

被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下でも、所定労働組合等の同意を得て、任意特定適用事業所の申出を行うことができます。

(H24法附則第46条第2項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<横断>労基・雇用・徴収

R6-356 8.17

<横断編>労基・雇用・徴収の賃金の定義を比べる【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は横断編です。

「賃金」の定義を横断で確認しましょう。

条文を読んでみましょう。

★労働基準法 第11条 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

★雇用保険法 第3条第4項、第5項 ④ 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ⑤ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。

★労働保険徴収法 第2条第2項、第3項 ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 則第3条 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 |

過去問をどうぞ!

★労働基準法

①【労基H23年出題】

労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。

【解答】

①【労基H23年出題】 ×

「使用者又は顧客が」ではなく、「使用者が労働者に支払うすべてのもの」です。

(法第11条)

②【労基H27年出題】

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】

②【労基H27年出題】 〇

退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金となりません。

但し退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは賃金となります。

(昭22.9.43発基第17号)

★雇用保険法

①【雇用H21年出題】

雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。

【解答】

①【雇用H21年出題】 ×

「通貨以外のもので支払われるもの(=現物給付)で、厚生労働省令で定める範囲」のものは賃金に含まれます。

(法第4条第4項、則第2条第1項)

②【雇用H26年出題】

事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

【解答】

②【雇用H26年出題】 ×

「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによるとされています。

食事、被服、住居の利益は、公共職業安定所長が定めるまでもなく、賃金の範囲に算入されます。

問題文の住居の利益は、賃金となります。

(則第2条第1項、行政手引50403、行政手引50501)

★労働保険徴収法

①【徴収H24年出題】(労災)

労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

【解答】

①【徴収H24年出題】(労災) 〇

労働基準法第26条の休業手当は賃金に含まれます。

労働基準法第20条の解雇予告手当は賃金に含まれません。

(法第2条第2項、昭25.4.10基収950号、昭23.8.18基収2520号)

②【徴収H19年出題】(雇用)

労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むとされている。

【解答】

②【徴収H19年出題】(雇用) 〇

労働保険徴収法の「賃金」は、通貨で支払われるものに限られません。食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含みます。

(法第2条第2項、則第3条第1項)

③【徴収R5年出題】(雇用)

労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服、住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

【解答】

③【徴収R5年出題】(雇用) ×

労働保険徴収法における「賃金」のうち、通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、「厚生労働大臣」が定めることとされています。

(法第2条第3項)

④【徴収H26年出題】(労災)

慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】

④【徴収H26年出題】(労災) 〇

結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、賃金となりません。

(昭25.2.16基発127号)

⑤【徴収H24年出題】(労災)

退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。

【解答】

⑤【徴収H24年出題】(労災) 〇

退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されません。

(平15.10.1基徴発1001001号)

ちなみに、在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、賃金総額に算入されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-355 8.16

特別加入者と労働者の異なる点でよく出るところ【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

中小事業主等、一人親方等、海外派遣者は労災保険法に特別加入することによって、労働者と同じ保護が受けられます。

ただし、労働者と特別加入者で違う点もありますので、ポイントを確認しましょう。

①二次健康診断等給付について

特別加入者は、二次健康診断等給付は対象になりません。労働者と違い、健康診断が義務づけられていないからです。

②社会復帰促進等事業について

特別加入者は、労働者と同じように社会復帰促進等事業が適用されます。

ただし、「特別支給金」の中の「ボーナス特別支給金」は、特別加入者には支給されません。

例えば、労働者については、傷病補償年金に特別支給金として、傷病特別支給金と傷病特別年金がプラスされます。しかし、特別加入者には、ボーナス特別支給金の傷病特別年金は支給されません。

傷病特別年金 | → ボーナス特別支給金 |

傷病特別支給金 | → 一般の特別支給金 |

傷病補償年金 | 保険給付 |

過去問をどうぞ!

【H28年出題】

特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

【解答】

【H28年出題】 〇

特別加入者には、特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、支給されません。なお、一般の特別支給金は支給されます。

(特別支給金規則第19条)

③通勤災害について

特別加入者にも通勤災害は適用されます。ただし、一人親方等の一部については、住居と就業の場所との間の往復が明確でないため、通勤災害が適用されません。

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】

①【R3年出題】 ×

労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、通勤災害は適用されません。

(則第46条の22の2)

②【H26年出題】

特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

【解答】

②【H26年出題】 〇

特別加入者である家内労働者については、通勤災害は適用されません。

(則第46条の22の2)

④給付基礎日額について

特別加入者には賃金がないため、給付基礎日額は、厚生労働大臣の定めた額から、申請に基づき決定した額となります。

過去問をどうぞ!

【H30年選択式】

(特別加入者の)給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は< A >である。

【解答】

A 25,000円

(則第46条の20第1項)

⑤特別加入者の支給制限

次の場合は、特別加入者の保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」とされています。

<中小事業主等について>

・ 事故が、第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき

・ 業務災害の原因である事故が中小の事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるとき

<一人親方等について>

・ 事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき

<海外派遣者について>

・ 事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき

過去問をどうぞ!

【R3年出題】

特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】

【R3年出題】 ×

「保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。」の部分が誤りです。

事業主から費用徴収するのではなく、保険給付が支給制限されます。

「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。

(法第34条第1項第4号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【横断】労災・雇用・健保・国年・厚年

R6-353 8.14

<横断編>法律ごとに「時効」を確認しましょう【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は横断編です。

★労災保険法

時効には、「2年」と「5年」があります。

療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、葬祭料(複数事業労働者葬祭給付、葬祭給付)、介護(補償)等給付、二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

ポイント

療養(補償)等給付は、「療養の費用の支給を受ける権利」です。

障害・遺族の「前払一時金」は「2年」です。

障害(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。

遺族(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。

障害(補償)年金差額一時金は「5年」です。

※傷病(補償)等年金は、時効の問題は生じません

★雇用保険法

失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

★健康保険法

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

★国民年金法

・ 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

・ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

ポイント

年金は「5年」、死亡一時金は「2年」です

★厚生年金保険法

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

ポイント

「保険給付」には障害手当金が含まれます。障害手当金の時効は5年です

過去問をどうぞ!

★労災保険法

【H27年出題】※改正による修正あり

障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

【H27年出題】 ×

介護補償給付(複数事業労働者介護給付、介護給付)を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年ではなく「2年」を経過したときは、時効によって消滅します。

(法第42条第1項)

★雇用保険法

①【H28年出題】※改正による修正あり

失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

①【H28年出題】 〇

失業等給付等を受ける権利、その返還を受ける権利の時効は2年です。

(法第74条第1項)

②【R4年出題】

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付すべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。

②【R4年出題】 〇

政府が返還命令等の規定により納付すべきことを命じた金額を徴収する権利の時効は、2年です。

(法第74条第1項)

★健康保険法

①【R3年出題】

療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①【R3年出題】 ×

「現物給付」である「療養の給付」には、時効はありません。

②【R5年出題】

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

【解答】

②【R5年出題】 ×

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年ですが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日ではなくその「翌日」です。

時効の起算日にも注意しましょう。

(昭30.9.7保険発199号の2)

★国民年金法

①【H27年出題】※改正による修正あり

年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①【H27年出題】 ×

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき

死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき

時効によって消滅します。

年金給付と死亡一時金の違いに注意しましょう。

(法第102条)

②【R2年出題】

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】

②【R2年出題】 〇

支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点となります。

(法第102条)

★厚生年金保険法

①【H29年出題】※改正による修正あり

障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①【H29年出題】 ×

障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。

(第92条第1項)

②【R4年出題】

保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】

②【R4年出題】〇

支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点です。

(法第92条第1項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【横断】労災・健保・国年・厚年

R6-353 8.14

<横断編>法律で異なる生計維持の要件について【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は横断編です。

★労災保険法★

「遺族補償年金」について

遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。

ポイント!

もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。

(昭41.1.31基発第73号)

★健康保険法★

「被扶養者」の認定について

①主としてその被保険者により生計を維持するもの(同一世帯になくてもよい)

直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫、兄弟姉妹

②被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

・被保険者の3親等内の親族で①以外のもの

・被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子

・上記の配偶者の死亡後におけるその父母及び子

ポイント!

① 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合

(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。

(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。

② 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。

(昭52.4.6保発第9号・庁保発第9号)

埋葬料について

被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。

ポイント!

生計を維持していた者には、被保険者により生計の全部又は大部分を維持した者のみに限らず一部分を維持していた者も含みます。

(昭8.8.7保発第502号)

★国民年金法・厚生年金保険法

生計維持の認定要件

① 生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者は除く。)→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。

② 障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者

→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。

(平23.3.23年発0323第2号)

★障害基礎年金、障害厚生年金は、受給権が発生した後でも、結婚や出生などで加算の要件を満たした場合は、その翌月から加算が行われます。

では、過去問をどうぞ!

★労災保険法

【H28年出題】

労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

【解答】

【H28年出題】 ×

遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えないとされています。

問題文の場合は、生計維持関係があったものとされ、遺族補償年金を受けることができます。

(昭41.10.22基発1108号)

★健康保険法

※注意 問題文の被扶養者は、すべて日本国内に住所を有しています。

①【H27年出題】

年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年間100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合は、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。

【解答】

①【H27年出題】 ×

問題文の母は被扶養者になることができません。

母の収入が、100万円の遺族厚生年金+パートの給与120万円=年間220万円あるためです。

②【R1年出題】

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

【解答】

②【R1年出題】 〇

年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則ですが、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、「被保険者の年間収入を上回らない場合」は、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当します。

③【H24年出題】

埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。

【解答】

③【H24年出題】 〇

埋葬料の支給要件の「その者により生計を維持していた者」には、生計の一部を維持していた者も含まれます。

(昭8.8.7保発第502号)

★国民年金法・厚生年金保険法

①【国民年金R2年出題】

遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。

【解答】

①【国民年金R2年出題】 ×

前年の収入が年額850万円以上でも、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められる場合は、収入に関する認定要件に該当します。

②【厚生年金保険法H27年出題】

老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

【解答】

②【厚生年金保険法H27年出題】 ×

①の問題と同じです。問題文の場合は、生計維持関係が認定されます。

③【厚生年金保険法H29年出題】

障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】

③【厚生年金保険法H29年出題】 〇

配偶者を有するに至った日の属する月の「翌月」から、加給年金額が加算されるのがポイントです。

障害基礎年金と障害厚生年金は、「受給権を取得した日の翌日以後」にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者(障害基礎年金の場合は子)を有するに至ったときでも、加算の対象になります。

条文を読んでみましょう。

国民年金法第33条の2第2項 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。

厚生年金保険法第50条の2第3項 障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【横断】労災・健保・国年・厚年

R6-352 8.13

<横断編>支給制限「故意」「故意の犯罪行為」「重大な過失」など【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は横断編です。

条文を読んでみましょう。

特に赤字の部分に注意してください。

★労災保険法 第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 ② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

★健康保険法 第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。

★国民年金法 第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 第70条 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。 第71条 ① 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 ② 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

★厚生年金保険法 第73条 被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。 第73条の2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。 第74条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。 第76条 ① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 ② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 |

過去問をどうぞ!

★労災保険法

①【H26年出題】

業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】

①【H26年出題】 〇

キーワードは、「故意に」と「保険給付を行わない」です。

(法第12条の2の2第1項)

②【R2年出題】

業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】

②【R2年出題】×

「故意の犯罪行為」によって生じた場合は、「政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」。

(法第12条の2の2第2項)

③【R2年出題】

業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】

③【R2年出題】 〇

「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合」、政府は、保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」。

(法第12条の2の2第2項)

★健康保険法

①【R3年出題】

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。

【解答】

①【R3年出題】 ×

自己の故意の犯罪行為、又は故意に給付事由を生じさせたときは、「保険給付は、行わない」です。

(法第116条)

②【H23年出題】

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。

【解答】

②【H23年出題】 ×

闘争、泥酔、著しい不行跡については、「その全部又は一部を行わないことができる」

(法第117条)

③【H30年出題】

保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

【解答】

③【H30年出題】 ×

「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、保険給付の「一部」を行わないことができる。

よく出る箇所ですので注意してください。

(法第119条)

★国民年金法

①【R5年出題】

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

【解答】

①【R5年出題】 ×

「故意に」障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は「支給しない」。

(法第69条)

②【R1年出題】

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

【解答】

②【R1年出題】 〇

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

(法第71条第2項)

③【H26年選択式】

故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。

【解答】

A 療養に関する指示に従わない

B 全部又は一部を行わない

(法第70条)

★厚生年金保険法

①【R1年出題】

被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

①【R1年出題】 〇

「故意に」のときは「支給されない」。

「重大な過失」のときは「全部又は一部を行わないことができる」。

(法第73条、第73条の2)

②【H29年出題】

実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】

②【H29年出題】 〇

キーワードは、障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その「障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき」です。

(法第74条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

未支給年金のこと

R6-351 8.12

国民年金の未支給年金についてお話します【社労士受験対策】

未支給年金についてお話します

★年金の受給権者が死亡した場合、必ず未支給年金があります。

年金は後払いだからです。

★未支給年金は自己の名で請求します。

★未支給年金が請求できる遺族の範囲と順位

★未支給年金を請求できる同順位者が2人以上あるとき

★遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合、受給権者の子ではないけれど、子とみなして未支給年金が請求する場合

YouTubeでお話しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 国民年金法と厚生年金保険法の違い

R6-350 8.11

支給停止の違い(遺族基礎年金と遺族厚生年金)【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法と厚生年金保険法です。

受給権者本人の判断で、年金の支給停止の申出をすることができます。

まず国民年金法の条文を読んでみましょう。

国民年金法第20条の2第1項 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |

厚生年金保険にも同じ規定があります。条文を読んでみましょう。

厚生年金保険法第38条の2第1項 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |

では、国民年金の過去問をどうぞ!

【国民年金法H28年出題】

子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】

【国民年金法H28年出題】 〇

子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されます。

ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。

(法第41条第2項)

次は厚生年金保険法の過去問をどうぞ!

【厚生年金保険法H30年出題】

被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

【解答】

【厚生年金保険法H30年出題】 ×

子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されます。

妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。

国民年金法との違いに注意しましょう。

(法第66条第1項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-349 8.10

令和6年度の国民年金保険料など【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

さっそく過去問をどうぞ!

【H30年出題】※令和6年度に合わせて問題修正しています。

令和6年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,980円である。

【解答】

【H30年出題】 〇

令和6年度の国民年金保険料の月額は、

17,000円×保険料改定率(0.999)≒16,980円です。

(法第87条第3項)

★令和元年度以後の保険料は、17,000円×保険料改定率で計算します。

端数は、5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。

★保険料改定率について

保険料改定率は、前年度の保険料改定率×名目賃金変動率です。

保険料について過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

【解答】

①【H29年出題】 ×

★3月31日に死亡した場合、被保険者の資格は、死亡した日の翌日(4月1日)に喪失します。

★被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までですので、3月までです。

・保険料は2月分までではなく「3月分」まで納付しなければなりません。

(第11条第1項、第87条第2項)

②【H28年出題】

第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。

【解答】

②【H28年出題】 ×

市町村長ではなく、「厚生労働大臣」から、通知が行われます。

(法第92条第1項)

③【H26年出題】

第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

【解答】

③【H26年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

第88条第2項、3項 ② 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 |

④【R5年出題】

厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

【解答】

④【R5年出題】 ×

「その納付が確実と認められるときに限り」ではありません。

条文を読んでみましょう。

第92条の2 厚生労働大臣は、被保険者から、保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 |

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-348 8.9

国民年金基金の基本10問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

国民年金基金の基本問題10問です。

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

【解答】

①【H29年出題】 ×

任意加入被保険者のうち、「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」は、第1号被保険者とみなされ、国民年金基金の加入員となることができます。

(法附則第5条第11項)

②【R5年出題】

国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

【解答】

②【R5年出題】 ×

国民年金保険料を納付することを要しないものとされたとき及びその一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、国民年金基金の加入員の資格を喪失します。「該当するに至った日の翌日」ではなく、「当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日」に加入員の資格を喪失します。

(第127条第3項第3号)

③【H29年出題】

国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。

【解答】

③【H29年出題】 〇

国民年金基金の掛金の上限は、額の上限の特例に該当する場合を除き1か月につき68,000円です。

(基金令第34条)

④【R3年出題】

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。

【解答】

④【R3年出題】 ×

国民年金基金には障害に関する一時金はありません。

条文を読んでみましょう。

第128条第1項 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 |

⑤【R4年出題】

国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。

【解答】

⑤【R4年出題】 ×

「老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。」が誤りです。

条文を読んでみましょう。

第129条第1項 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。 |

⑥【H22年出題】

国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

【解答】

⑥【H22年出題】 ×

国民年金基金の支給する一時金の額にも下限が決められています。

国民年金基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない、とされています。

(法第130条第3項)

⑦【R1年出題】

老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。

【解答】

⑦【R1年出題】 ×

400円ではなく「200円」です。

条文を読んでみましょう。

第131条 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。(←支給を停止することができる。) |

⑧【H27年出題】

国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

【解答】

⑧【H27年出題】 〇

遺族基礎年金と間違えないようにしましょう。「死亡一時金」がポイントです。

(法第129条第3項)

⑨【H29年出題】

国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】

⑨【H29年出題】 〇

「国民年金基金」が裁定するがポイントです。

(法第133条)

⑩【H30年出題】

国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。

【解答】

⑩【H30年出題】 ×

「基金の加入員期間の年数にかかわらず」が誤りです。

中途脱退者とは、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が15年に満たないものをいいます。

(法第137条の17、基金令第45条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-347 8.8

健康保険の保険者についての問題【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

まず、健康保険の保険者について条文を読んでみましょう。

第4条 (保険者) 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険) ① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。 ② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

第6条 (組合管掌健康保険) 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。 |

では、過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

【解答】

①【H24年出題】 〇

全国健康保険協会の定款の変更は、「厚生労働大臣の認可」を受けなければ、その効力を生じません。

ただし、「事務所の所在地の変更」などの変更は、「遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出」なければならないとされています。

(法第7条の6第2項、第3項、則第2条の3)

②【H24年出題】

健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】

②【H24年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

令第16条第1項 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 |

ちなみに、全国健康保険協会の条文も読んでみましょう。

法第7条の27 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |

③【H24年出題】

全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

【解答】

③【H24年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

第7条の34 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |

④【H24年出題】

健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

【解答】

④【H24年出題】 〇

穴埋めでポイントを確認しましょう。

令第24条 健康保険組合は、毎年度終了後< A >以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |

<解答>

A 6か月

⑤【H21年出題】

日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。

【解答】

⑤【H21年出題】 ×

日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。

(法第123条第1項)

⑥【H22年出題】

全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

【解答】

⑥【H22年出題】 〇

全国健康保険協会が管掌する健康保険の業務のうち、確認や保険料の徴収など厚生年金保険とセットになる業務は、厚生労働大臣が行います。(任意継続被保険者に係るものを除く。)の部分も注意して下さい。

(第5条第2項)

⑦【H29年出題】

任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

【解答】

⑦【H29年出題】 ×

任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣ではなく、「全国健康保険協会」が行います。

保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行います。

(第5条第2項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労働保険徴収法

R6-346 8.7

労災保険暫定任意適用事業・雇用保険暫定任意適用事業【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働保険徴収法です。

農林水産業の一部は、労災保険、雇用保険の適用が当分の間、任意となっています。

※労災保険と雇用保険では、暫定任意適用事業の範囲が異なります。

では、過去問をどうぞ!

①【H21年問9】(労災)

労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

【解答】

①【H21年問9】(労災) 〇

労災保険暫定任意適用事業については、厚生労働大臣の認可があった日に、保険関係が成立します。

労災の任意加入については労働者の同意は不要です。労災保険料は、事業主が全額負担するからです。

(整備法第5条第1項)

②【H21年問9】(労災)

厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。

【解答】

②【H21年問9】(労災) 〇

労災保険暫定任意適用事業は、事業主が保険関係の消滅の申請を行えば、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅します。

ただし、消滅の申請には次の要件が必要です。

① 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。

② 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。

③ 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、特別保険料を徴収する期間を経過していること。

(整備法第8条第2項)

③【H21年問9】(労災)

労災保険にかかる保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。

【解答】

③【H21年問9】(労災) 〇

労災保険暫定任意適用事業が加入する際は労働者の同意は要りませんが、保険関係の消滅には、「労働者の過半数の同意」が必要です。そのため、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければなりません。

(整備法第8条第2項、令第3条)

④【H21年問9】(労災)

雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。

【解答】

④【H21年問9】(労災) ×

「2分の1」ではなく「4分の3以上」の同意です。

雇用保険暫定任意適用事業の手続について

・加入の場合

★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

★申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要

・消滅の場合

★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

★申請には、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要

(法附則第2条、第4条)

⑤【H21年問9】(労災)

労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。

【解答】

⑤【H21年問9】(労災) 〇

雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければなりません。

この規定に違反した事業主には罰則が定められています。

(法附則第2条第3項、第7条第1項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-345 8.6

一般被保険者の基本手当以外の求職者給付5問【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

一般被保険者の基本手当以外の求職者給付をみていきます。

「失業等給付」について条文を読んでみましょう。

第10条 ① 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 ② 求職者給付は、次のとおりとする。 (1) 基本手当 (2) 技能習得手当 (3) 寄宿手当 (4) 傷病手当 ③ 高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。 ④ 就職促進給付は、次のとおりとする。 (1) 就業促進手当 (2) 移転費 (3) 求職活動支援費 ⑤ 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。 ⑥ 雇用継続給付は、次のとおりとする。 (1) 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(「高年齢雇用継続給付」という。) (2) 介護休業給付金 |

では、過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。

【解答】

①【H24年出題】 ×

交通事故により、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、傷病手当を支給して差し支えないとされています。

(S53.9.22雇保発32)

なお、健康保険の傷病手当金などの支給を受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。

条文を読んでみましょう。

法第37条第8項 認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法第99条の規定による傷病手当金、労働基準法第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。 |

②【H24年出題】

広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。

【解答】

②【H24年出題】 〇

延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。

(行政手引53004)

③【H24年出題】

技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。

【解答】

③【H24年出題】 ×

技能習得手当は、「受講手当」及び「通所手当」です。

(則第56条)

★一般被保険者の求職者給付

(1) 基本手当

(2) 技能習得手当→(受講手当、通所手当)

(3) 寄宿手当

(4) 傷病手当

④【H24年出題】

寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。

【解答】

④【H24年出題】 〇

寄宿手当は、公共職業訓練等受講期間中の日についてのみ支給されます。公共職業訓練等受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されません。

(行政手引52901)

⑤【H28年出題】

受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。

【解答】

⑤【H28年出題】 ×

「公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ」、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ」、「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した」ことにより基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない、とされています。

(第36条第3項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

遺族基礎年金と遺族厚生年金

R6-344 8.5

超基本!妻に支給される遺族基礎年金・遺族厚生年金【社労士受験対策】

妻に支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金の基本をお話します。

★事例1

20歳から厚生年金保険の被保険者である夫(40歳)が死亡し、遺族が妻と子の場合

・遺族基礎年金の支給要件

・遺族厚生年金の支給要件

★事例2

20歳から厚生年金保険の被保険者である夫(59歳)が死亡し、遺族は妻(50歳)のみの場合

・遺族基礎年金は支給されない?

・遺族厚生年金の支給要件

・中高齢寡婦加算について

★年金額について

・65歳以上、老齢厚生年金の受給権者、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける人の遺族厚生年金の計算方法

YouTubeでお話しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-343 8.4

障害補償給付「準用」「加重」「併合繰上げ」「変更」【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

障害補償給付の重要ポイントを過去問でチェックしましょう。

過去問をどうぞ!

①【H21年問6】

障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。

【解答】

①【H21年問6】 〇

<障害等級の準用>

障害等級表には、類型的な身体障害が掲げられています。障害等級表に掲げられていない障害は、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げる障害に準じて障害等級が認定されます。

(則第14条第1項、第4項)

②【H21年問6】

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。

【解答】

②【H21年問6】 ×

<加重障害>

既に身体障害のあった者が、新たな業務災害により、同一の部位について障害の程度が加重した場合は、加重した障害等級に応ずる障害補償給付となります。

加重する前も加重した後も年金の等級の場合、その額は、現在の障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既にあった障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額となります。

なお、既存の障害に係る従前の障害補償年金は、引き続き支給されます。

(則第14条第5項)

※下のイメージ図もご覧ください。

③【H21年問6】

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。

①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合 第7級

②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級

③第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級

【解答】

③【H21年問6】 〇

<併合・併合繰上げ>

障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級によるのが原則です。

ただし、一定の場合は等級が繰り上げられます。

問題文を例にしてみましょう。

①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合

↓

第13級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を1級繰り上げ7級となります。

②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合

↓

第5級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を3級繰り上げて1級となります。

③第6級及び第8級の2障害がある場合

↓

第8級以上に該当する障害が2以上あるので重い方を2級繰り上げて4級となります。

(則第14条第3項)

④【H21年問6】

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

【解答】

④【H21年問6】 〇

<加重障害>

②と同じです。

ただし、加重前が一時金で加重後が年金の場合の給付額は、新たな等級の年金額から既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額となります。

(則第14条第5項)

⑤【H21年問6】

障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。

【解答】

⑤【H21年問6】 〇

<変更>

障害の程度が自然的な経過により増進し、又は軽減した場合の規定です。

例えば、3級の障害補償年金を受ける者の障害の程度が、自然的経過により5級に軽減した場合は、新たに該当することとなった5級の障害補償年金が支給され、その後は、従前の3級の障害補償年金は支給されません。

この規定は、障害補償年金から障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)への変更です。

もともとが障害補償一時金の場合は、適用されません。

(第15条の2)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労働安全衛生法

R6-342 8.3

安全委員会・衛生委員会のチェックポイント【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働安全衛生法です。

安全委員会、衛生委員会についてみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

第17条 (安全委員会) ① 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項 ② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 安全管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。 ④ 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 ⑤ 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第18条 (衛生委員会) ① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 (3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 ② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 産業医のうちから事業者が指名した者 (4) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 ④ 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。

第19条第1項 (安全衛生委員会) 事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 |

では、過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。

【解答】

①【R4年出題】 ×

衛生委員会は、政令で定める規模の「事業場ごと」に設置義務があります。

業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」に設置しなければなりません。

(第18条第1項、令第9号)

②【R4年出題】

安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務づけられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。

【解答】

②【R4年出題】 〇

衛生委員会は全業種が対象ですが、安全委員会は、安全管理者の選任義務がある業種が対象です。

事業場の規模は、常時50人以上か常時100人以上の2つがあります。

(第17条第1項、令第8条)

③【H21年出題】

安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。

【解答】

③【H21年出題】 〇

衛生委員会は、「全業種・50人以上」の事業場が対象ですので、安全委員会を設けなければならない事業場は、衛生委員会も設けなければなりません。

(第17条第1項、第18条第1項、令第8条、令第9条)

安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

④【H21年出題】

衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

【解答】

④【H21年出題】 〇

安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。

(則第23条)

ちなみに、委員会の開催に要する時間は、「労働時間」となります。

⑤【H21年出題】

事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。

【解答】

④【H21年出題】 〇

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会の議事の概要を所定の方法で労働者に周知させなければなりません。

(則第23条第3項)

※事業者は、委員会の開催の都度、所定の事項を記録し、3年間保存しなければなりません。

⑤【H16年出題】

事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

【解答】

⑤【H16年出題】 ×

衛生委員会の委員として産業医を指名しなければなりません。専属の産業医に限られませんので、産業医が嘱託の場合でも、指名しなければなりません。

(昭63.9.16基発第601号の1)

⑥【H12年出題】

事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

【解答】

⑥【H12年出題】 〇

作業環境測定士は、「指名することができる」と任意になっている点がポイントです。

(第18条第3項)

⑦【H26年出題】

事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

【解答】

⑦【H26年出題】 ×

「その委員の半数」が誤りです。

「第1号の委員以外の委員の半数」となります。ちなみに第1号の委員は、議長となる委員です。

(第17条第4項、5項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労働基準法

R6-341 8.2

労働基準法の賃金になるもの・ならないもの【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働基準法です。

労働基準法の賃金の定義を条文で読んでみましょう。

第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |

労働基準法の賃金となるもの・ならないものを過去問でみていきましょう。

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。

【解答】

①【R3年出題】 ×

労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する部分は、労働者が法律上当然生ずる義務を免れるため、「賃金」となります。

※ちなみに、労働者が生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに、企業が保険料の補助を行う場合は、福利厚生のために使用者が負担するものとなり、賃金とは認められません。

(昭63.3.14基発150号)

②【H30年出題】

いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。

【解答】

②【H30年出題】 〇

ストック・オプション制度から得られる利益は、労働の対償ではなく、賃金には当たりません。

(平9.6.1基発412号)

③【R1年出題】

私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。

【解答】

③【R1年出題】 ×

社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は、実費弁償であり、「賃金」に当たりません。

(昭63.3.14基発150号)

④【H26年出題】

賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。

【解答】

④【H26年出題】 ×

解雇予告手当は賃金ではありません。

(昭23.8.18基収2520号)

⑤【H22年出題】

結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

【解答】

⑤【H22年出題】 ×

結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞等の恩恵的給付は、原則として賃金とはみなされません。

ただし、結婚手当等で、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものは、賃金となります。

(昭22.9.13発基17号)

⑥【H27年出題】

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】

⑥【H27年出題】 〇

労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、「臨時の賃金等」に当たります。

(昭22.9.13発基17号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-340 8.1

遺族厚生年金「生計維持」について【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

遺族厚生年金の条文を読んでみましょう。

第59条第1項 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものであることが条件です。

過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

【解答】

①【R2年出題】 〇

遺族厚生年金の生計維持に係る要件については、被保険者又は被保険者であった者の「死亡の当時」の生計維持関係が問われます。

ただし、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給する場合の生計維持に係る要件については、「行方不明となった当時」の失踪者との生計維持関係が問われます。

(第59条第1項)

②【H25年出題】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持していたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。

【解答】

②【H25年出題】 ×

生計を維持していたものと認めらないのは、年額130万円以上ではなく、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合です。

(平成23.3.23年発0323第1号)

③【R5年出題】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

【解答】

③【R5年出題】 〇

前年収入が年額850万円未満であった者は、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められます。

(平成23.3.23年発0323第1号)

④【H29年出題】

被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

【解答】

④【H29年出題】 ×

生計維持関係は、死亡当時で認定されます。

その後、給与収入が減少しても、遺族厚生年金の受給権を得ることはできません。

(平成23.3.23年発0323第1号)

⑤【H27年出題】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

【解答】

⑤【H27年出題】 〇

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされます。

「将来に向かって」がポイントです。死亡した当時にさかのぼるのではなく、出生したときに、遺族として受給権を取得します。

(第59条第3項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 厚生年金保険法

R6-339 7.31

在職定時改定をチェック!【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は厚生年金保険法です。

在職定時改定について条文を読んでみましょう。

第43条第2項 受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |

★在職定時改定とは

老齢厚生年金を受給しながら働いている(=厚生年金保険料を負担している)人について、負担した厚生年金保険料が、退職前に年金額に反映される制度です。

前年9月から当年8月までの厚生年金保険料納付実績が、毎年10月からの年金額に反映します。

ポイント!

在職定時改定が適用されるのは、65歳以上70歳未満です。

65歳未満には適用されません。

では、過去問をどうぞ!

①【R4年出題】

65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金額を改定する在職定時改定が導入された。

【解答】

①【R4年出題】 ×

在職定時改定の基準日は、7月1日ではなく、9月1日です。

(第43条第2項)

②【R5年出題】

厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

【解答】

②【R5年出題】 〇

基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合

↓

基準日前に資格喪失し、1か月以内に、再び資格取得した場合、基準日に被保険者ではありませんが、在職定時改定の対象になります。例えば、8月26日に資格を喪失し、9月8日に再び被保険者の資格を取得したような場合です。

この場合は、まだ年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの期間が、在職定時改定によって再計算され、10月から老齢厚生年金の額に反映されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 国民年金法

R6-338 7.30

<10問で分かる>繰上げ支給の老齢基礎年金【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は国民年金法です。

老齢基礎年金の繰上げのよく出る問題をみていきましょう。

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

【解答】

①【H26年出題】 〇

任意加入被保険者は、老齢基礎年金の繰上げ請求はできません。

(法附則第9条の2)

②【R5年出題】

老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

【解答】

②【R5年出題】 〇

老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されませんし、任意加入被保険者になることもできません。

(法附則第9条の2の3)

③【H23年出題】

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。

【解答】

③【H23年出題】 ×

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった「日」に発生します。(翌日ではありません。)そして、受給権発生日の属する月の翌月から支給されます。

(法附則第9条の2第3項)

④【H26年出題】

老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】

④【H26年出題】 〇

老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。

(法附則第9条の2第2項)

⑤【H22年出題】

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】

⑤【H22年出題】 〇

老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算額は繰上げされません。振替加算額は、65歳に達した日以後でなければ加算されません。

(S60法附則第14条)

⑥【H30年出題】

振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

【解答】

⑥【H30年出題】 ×

老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算額は繰上げされません。老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、65歳に達した日の属する月の翌月から加算されます。

なお、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げられますが、振替加算には繰下げによる増額はありません。

(S60法附則第14条)

⑦【H24年出題】

繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。

【解答】

⑦【H24年出題】 〇

事後重症の障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までの間、請求できます。

ただし、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前でも、事後重症による障害基礎年金の請求はできません。

(法附則第9条の2の3)

⑧【H26年出題】

寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】

⑧【H26年出題】 〇

寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅します。

⑨【H19年出題】

老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。

【解答】

⑨【H19年出題】 ×

付加年金は、老齢基礎年金に連動していますので、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合は、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されます。また、その際、減額率、増額率も同じように適用されます。

(法附則第9条の2第6項)

⑩【H27年出題】

20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳の時に婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達する日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】

⑩【H27年出題】 〇

ポイントその1

振替加算は、妻自身の老齢基礎年金に加算される年金です。夫の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止されていた場合でも、要件を満たせば、加算が行われます。

ポイントその2

老齢基礎年金の支給を繰り上げていても、振替加算は繰り上げられませんので、65歳に達する日の属する月の翌月分から加算されます。

(S60法附則第14条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

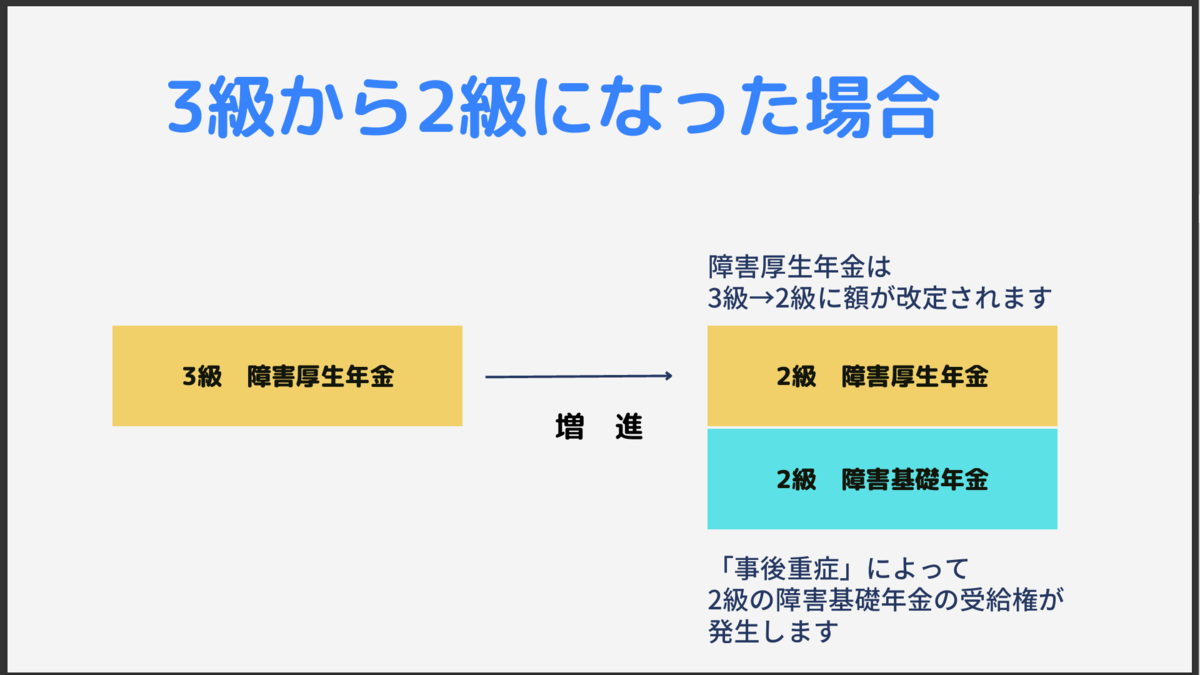

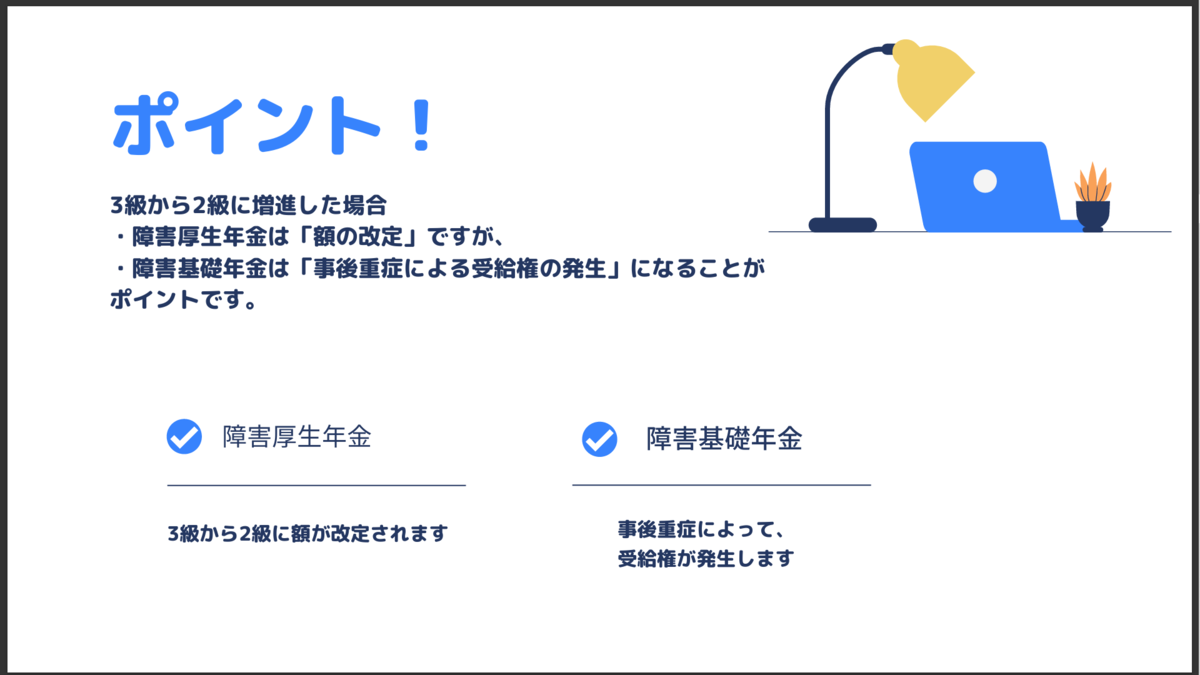

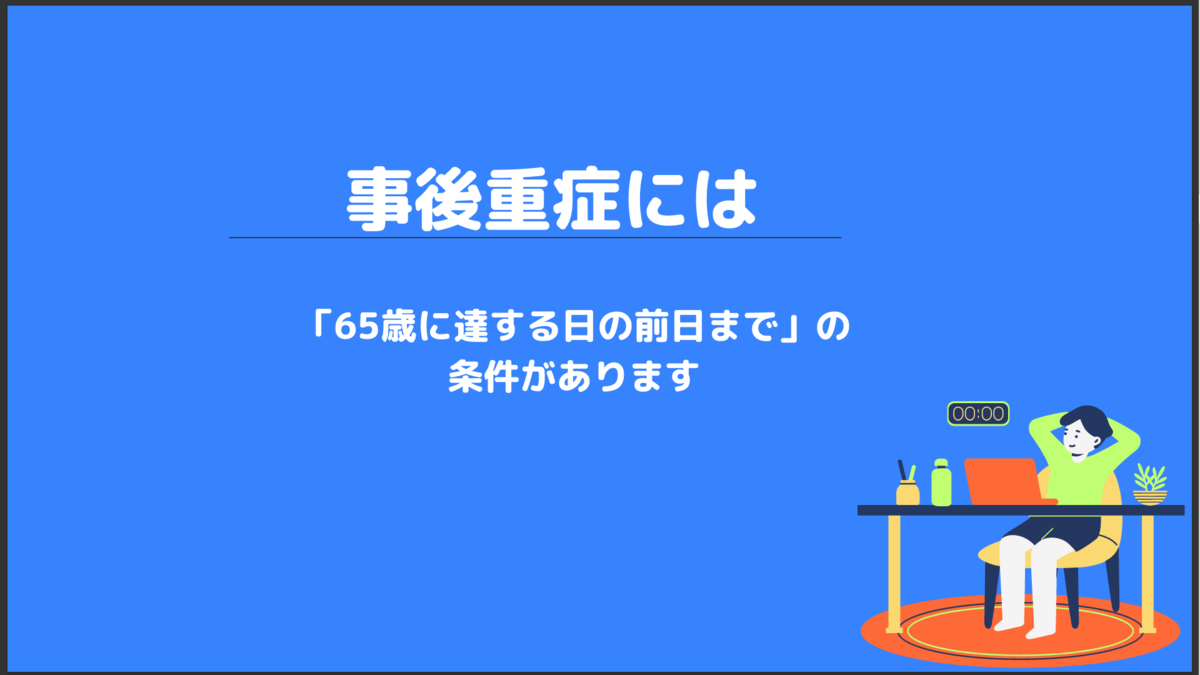

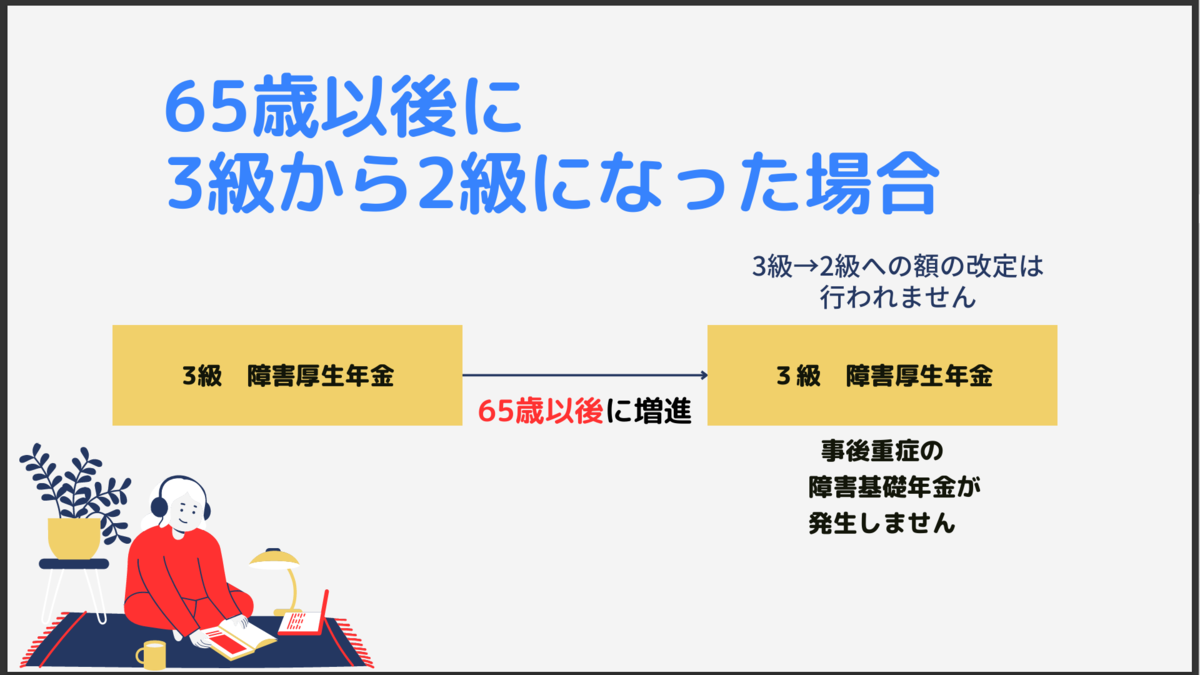

「事後重症」について国年・厚年両方の視点でお話します

R6-337 7.29

問題が解ける!事後重症【社労士受験対策】

「事後重症」について国民年金・厚生年金保険、それぞれの視点でお話します。

<今日の内容>

・事後重症の条件

キーワードは、

障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すること

請求で受給権が発生すること

・事後重症の障害基礎年金でも請求が不要な場合

障害厚生年金が3級から2級に改定になった場合

★65歳に達した日の前日までの条件を忘れないようにすることがポイントです。

・「障害厚生年金」の受給権者でも、障害基礎年金の受給権は無いことがあります。

★1度も1・2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者

→ 障害基礎年金の受給権はありません

★2級だったが障害状態が軽減して現在3級の場合

→ 3級の間は障害基礎年金の支給は停止されますが、障害基礎年金の受給権はあります

YouTubeでお話しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 健康保険法

R6-336 7.28

<選択式>高額療養費の支給要件【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は健康保険法です。

高額療養費の支給要件を条文で読んでみましょう。

第115条第1項 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 |

高額療養費のイメージ(療養の給付の場合)

一部負担金 |

療養の給付 | |

高額療養費 算定基準額 | 高額療養費 | |

(例)

56歳・標準報酬月額が41万円の被保険者

1か月の医療費が100万円(一部負担金30万円)

・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、

8万100円+(100万円-26万7千円)×1%=8万7430円です。

・高額療養費は、

30万円-8万7430円=21万2570円です。

選択式の過去問をどうぞ!

①【R2年選択式】

50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。

<選択肢>

①7,330円

②84,430円

③125,570円

④123,670円

【解答】

A ③125,570円

ポイント!

★評価療養に係る特別料金、選定療養に係る特別料金は計算に入れません。

★「高額療養費算定基準額」は自己負担限度額、「高額療養費」は支給される額です。

問われているのは、「高額療養費」です。間違えないようにしましょう。

「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」

80,100円+(療養に要した費用(70万円)-267,000円)×1%=84,430円

「高額療養費」

21万円-84,430円=125,570円

(令42条)

②【H28年選択式】

55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円- < B >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は < C >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< D >となる。

<選択肢>

①40,070円

②42,980円

③44,100円

④44,400円

⑤45,820円

⑥80,100円

⑦93,000円

⑧140,100円

⑨267,000円

⑩558,000円

⑪670,000円

⑫842,000円

【解答】

B ⑫842,000円

C ⑤45,820円

D ⑧140,100円

(令第42条)

ポイント!

★Bについて

70歳未満・標準報酬月額83万円以上の高額療養費算定基準額

252,600円+(療養に要した費用-842,000円)×1%

252,600円は、842,000円の30%です。一部負担金として252600円支払っているということは、医療費が842,000円以上かかっているということです。

★Cについて

問われているのは、「高額療養費」です。

高額療養費算定基準額は

252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円

高額療養費は

300,000円-254,180円=45,820円

択一式の過去問もどうぞ!

①【H27年出題】

高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。

【解答】

①【H27年出題】 〇

入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額、入院時食事療養に係る食事療養標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額は高額療養費の算定対象となりません。

(令第41条)

②【R5年出題】

高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

【解答】

②【R5年出題】 ×

食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養に係る自己負担分は算定対象になりません。

(令第41条)

③【H27年出題】

同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

【解答】

③【H27年出題】 ×

歯科診療と歯科診療以外の診療については、それぞれ別個の保険医療機関とみなされます。

同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したときは、高額療養費の算定上、別個の病院で受けた療養とみなされます。

(令第43条第9項)

④【H23年出題】

高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。

【解答】

④【H23年出題】 〇

同一の医療機関でも入院診療分と通院診療分は、高額療養費の支給要件の取扱いではそれぞれ区別されます。

(令第43条第10項)

⑤【H24年出題】

被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。

【解答】

⑤【H24年出題】 〇

高額療養費は、暦月単位で計算されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労働保険徴収法

R6-335 7.27

一元適用事業・二元適用事業【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働保険徴収法です。

労働保険徴収法には、「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。

労災保険と雇用保険の適用や保険料納付の手続などを一元化して処理する「一元適用事業」が原則です。

特例で、労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして二元的に処理する事業は、「二元適用事業」といいます。

「二元適用事業」に当たる事業をおぼえましょう。それ以外は一元適用事業です。

では、二元適用事業について条文を読んでみましょう。

第39条第1項 (適用の特例) 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 則第70条 (適用の特例を受ける事業) 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。 (1) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業 (2) 港湾労働法の港湾運送の行為を行う事業 (3) 農林水産の事業 (4) 建設の事業 |

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】(雇用)

労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

【解答】

①【H26年出題】(雇用) 〇

都道府県及び市町村の行う事業は、二元適用事業です。

(第39条第1項)

②【H24年出題】(労災)

労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。

【解答】

②【H24年出題】(労災) ×

「国」の行う事業は二元適用事業ではないので、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」ではなく「都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」となります。

(第39条第1項)

③【H26年出題】(雇用)

国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

【解答】

③【H26年出題】(雇用) 〇

国の行う事業は、二元適用事業ではありません。

国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)は、労災保険の適用が除外で、労災保険が成立しないからです。

(第39条第1項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 雇用保険法

R6-334 7.26

<選択式>雇用保険の被保険者となるもの【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は雇用保険法です。

さっそく、選択式の過去問をどうぞ!

【R2年選択式】

1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月< C >日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する< D >に提出しなければならない。

雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、< E >か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して< E >か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。

<選択肢>

① 1 ② 4 ③ 6 ④ 10 ⑤ 12 ⑥ 15

⑦ 20 ⑧ 30 ⑨ 20時間以上 ⑩ 21時間以上

⑪ 30時間以上 ⑫ 31時間以上 ⑬ 28日以上

⑭ 29日以上 ⑮ 30日以上 ⑯ 31日以上

⑰ 公共職業安定所長

⑱ 公共職業安定所長又は都道府県労働局長 ⑲ 都道府県労働局長

⑳ 労働基準監督署長

【解答】

A ⑨ 20時間以上

B ⑯ 31日以上

C ④ 10

D ⑰ 公共職業安定所長

E ② 4

(第4条第1項、第6条、第38条第1項、則第6条第1項)

★Eについて

「短期雇用特例被保険者」の定義から確認しましょう。

第38条第1項 (短期雇用特例被保険者) 被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。 (1) 4か月以内の期間を定めて雇用される者 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数 (30時間)未満である者 |

<4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者の扱い>

4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得します。

例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得します。

ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格は取得しません。

(行政手引20555)

択一式の過去問もどうぞ!

①【H27年出題】

当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。

【解答】

①【H27年出題】 〇

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当する者を除く。)は、雇用保険の適用が除外されます。

(第6条第2号)

当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。

(行政手引20303)

②【H27年出題】

学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

【解答】

②【H27年出題】 〇

学生・生徒は、雇用保険の適用が除外されます。

(第6条第4号)

ただし、次の場合は、被保険者となります。

1 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの

2 休学中の者

3 定時制の課程に在学する者

4 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの

(則第3条の2)

休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となります。

③【H27年出題】

国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。

【解答】

③【H27年出題】 〇

「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」は雇用保険の適用が除外されます。

(第6条第6号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-333 7.25

<選択式>休業補償給付の支給額について【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

まず、選択式の過去問をどうぞ!

【R5年選択式】

労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。

<選択肢>

① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80

⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑨ 通院 ⑩ 能力喪失

⑪ 療養

【解答】

A ⑪ 療養

B ⑦ 4

C ② 100分の60

★部分算定日とは

・療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日

・一部について賃金が支払われる休暇(例えば、時間単位の年次有給休暇を取得した場合など)

<部分算定日の休業補償給付の額の出し方を確認しましょう>

午前中は労働し、午後は通院のため休業した場合

※給付基礎日額は10,000円、午前中の労働に対する賃金が3000円の場合

休業補償給付の額

↓

給付基礎日額(10,000円)から部分算定日に対して支払われる賃金の額(3,000円)を控除して得た額の100分の60=4,200円

午前 | 午後 |

労働(3,000円)) | 通院のため休業 |

| (10,000円-3,000円)×60%=4,200円 |

給付基礎日額10,000円 | |

択一式の過去問もどうぞ!

①【H30年出題】