合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

これから勉強を始める方へ

R7-002 8.27

初めて社会保険労務士の勉強をする方にお話します

社労士試験を受験することを決意して、受験学校に通う方、独学で頑張る方、みなさんそれぞれの方法を選んでいると思います。

★受験学校に通う方

授業が終わったら、できるだけ時間をあけずに、授業の範囲の問題を解いてみるのが良いと思います。

問題を解くと、「ここが問われる」というポイントが分かります。

問題のポイントが分かったところで、再度、テキストに戻って復習すると、定着します。

★独学で頑張る方

どんどん過去問を解いてください。過去問=出題可能性が高いところです。

過去問で出てきたところを中心に、テキストを勉強するのが良いと思います。

★焦らずに

そのとき分からなくても、勉強が進んでいくと、「あっ、そうか」と分かることが多々あります。

「分からない」ところがあったとしても、気にせず、どんどん勉強を進めていくことをおすすめします。

いっしょに頑張りましょう。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

条文の読み方をお話します

R6-267 5.20

条文の読み方 以上・超える、以下・未満【社労士受験対策】

条文の読み方をお話します。

テーマは、 「以上・超える、 以下・未満」です。

100人以上 → 100人を含む

100人を超える →100人を含まない

100人以下 → 100人を含む

100人未満 → 100人を含まない

「有期事業が一括される要件」と「下請負事業分離の認可の要件」を例にお話しています。(過去問もあります。)

宜しければ、YouTubeでご覧ください。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

条文の読み方をお話します

R6-260 5.13

条文の読み方「みなす」・「推定する」【社労士受験対策】

「みなす」と「推定する」の違いについてお話します。

★「みなす」について

労働基準法の専門業務型裁量労働制は、「労使協定で定める時間労働したものとみなす」と」規定されています。

実際の労働時間に関係なく、「労使協定で定める時間」労働したと確定的に決められます。

★「推定する」について

例えば、国民年金法では船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた者者の生死が 3か月間分らない場合は、その船舶が沈没した日に、その者は、「死亡したものと推定する。」となっています。

推定するとは「一応死亡したものとしておく」という意味ですので、覆る可能性があります。なお「みなす」の場合は覆ることはありません。

YouTubeで解説しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

条文の読み方をお話します

R6-253 5.6

条文の読み方「及び」と「並びに」【社労士受験対策】

「及び」、「並びに」どちらも「and」です。

使い分けをみていきましょう。

★「及び」の例

労働基準法第2条第2項

労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

★「及び」「並びに」の例

労働基準法第12条第4項

賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

YouTubeで解説しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

条文の読み方をお話します

R6-246 4.29

条文の読み方「又は」と「若しくは」【社労士受験対策】

「又は」と「若しくは」の使い方をお話します。

どちらも英語ではorです。

YouTubeでお話しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

YouTubeで解説しています。

条文の読み方をお話します

R6-239 4.22

社労士受験のための 条文の読み方「その他」と「その他の」の違い

条文の読み方をお話します。

今回は、「その他」と「その他の」の違いです。

(例)

★使用者の定義

事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

↓

「その他」の前後の言葉が、並んでいる関係です。

★明示すべき労働条件

賃金、労働時間その他の労働条件

↓

「その他の」の前の言葉が、「その他の」の後の言葉の中に含まれています。

労働条件の中に、賃金、労働時間が含まれています。

YouTubeでお話しました。

良かったらご覧ください。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

何から覚えればよいでしょう?

R6-232 4.15

社労士受験のための 勉強の手順をお話します

社労士受験を決意しました!

初めて見るテキストは、「なんだか難しい」と感じますよね。

勉強の手順をお話します。

①テキストを読む

↓

②問題を解く・ポイントとコツをつかむ

↓

③再度テキストを読んで、自分のものにする

がんばりましょう。

YouTubeでお話しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

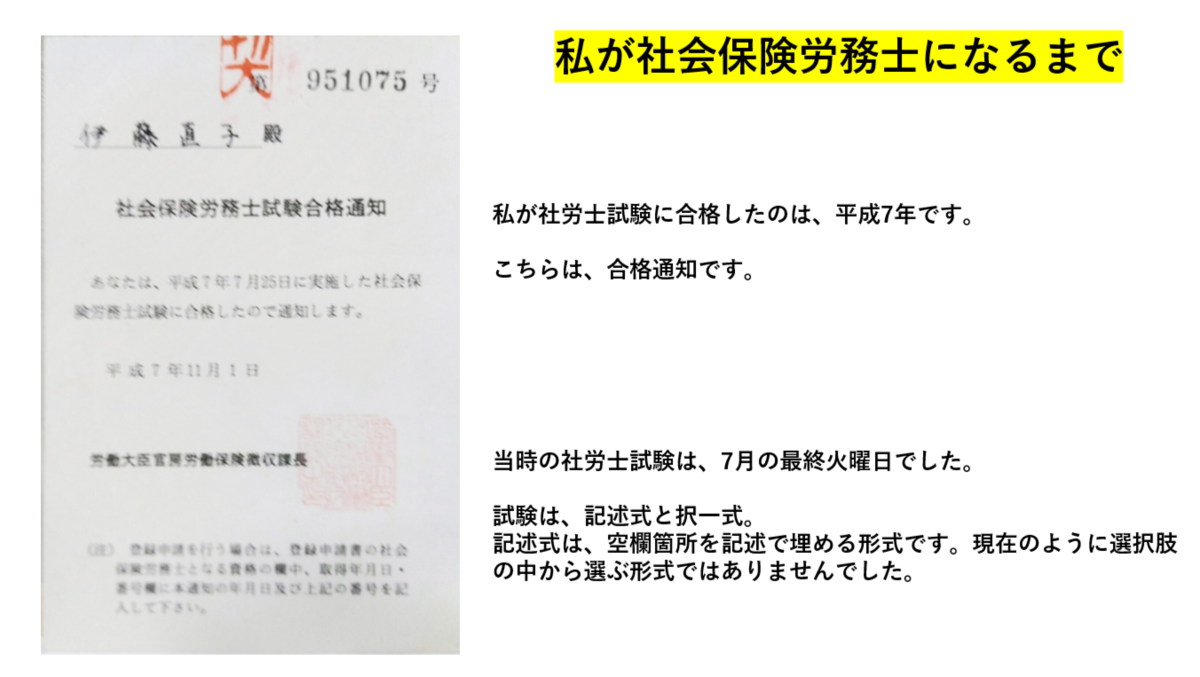

私が社会保険労務士になるまでのお話

R6-225 4.8

社会保険労務士との出会いから合格まで

私が社会保険労務士試験に合格するまでのお話です。 平成7年合格ですので、ちょっと(かなり?)前のお話ですが、何かの参考になれば。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

毎日コツコツ。継続は力なり。

毎日コツコツ。継続は力なり。

R6-002

R5.8.29 毎日コツコツ。継続は力なり!社会保険労務士合格研究室

社会保険労務士合格研究室は、ホームページもYouTubeチャンネルも、合言葉は「毎日コツコツ。継続は力なり。」です。

今年の社労士試験は、8月27日でした。

今年はゴールデンウィークも、夏休みも、お盆休みも返上して勉強していた方が大半だと思います。

勉強は「頑張って、しなければならない」ものだと、疲れますよね?

「毎日の習慣」にしてしまうと、気分的に楽になると思います。

5分でもいいので、毎日少しでも勉強するというのはいかがでしょう?

疲れて何もしたくない日でも、とりあえず必ず2~3問は解いてみるとか。

勉強は(勉強に限らないかもしれませんが)、2~3日休んでしまうと、どんどん休みたくなりませんか?

私は、何度かフルマラソンを走った経験があります。

とても遅いので、毎回6時間近くかかってしまいます。

少しずつでもゴールに近づいている!と自分を励ましながら、1歩1歩足を前に出している感じです。

脚は痛いし、疲れるし、途中で何回も脚が止まります。

でも、脚を止めても楽にならず・・・むしろ、次の1歩の出だしが辛くなります。

勉強はもっと長丁場ですが、少しずつでもいいので、止まらずに毎日続けて、1歩ずつ合格に近づけばいいなーと思っています。

明日から、また、令和6年度に向けて配信していきます。

今後ともよろしくお願いします。

社会保険労務士合格研究室 伊藤直子

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

昨日はお疲れさまでした

昨日はお疲れさまでした

R6-001

R5.8.28 昨日はお疲れさまでした!

皆様

昨日はお疲れ様でした。

力を出し切った方

勉強が足りなかったかな?とちょっと後悔している方

色々いらっしゃると思います。

まずは、体をゆっくり休めてください。

暑すぎた夏もそろそろ終わりです。

夏の終わりの空気を味わいながら、

美味しいものを食べたり、

行きたかったところに出かけたりしてください。

本当にお疲れさまでした。

また、更新します。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

お疲れさまでした。頭を休ませてくださいね

R4-001

R3.8.23 頑張りました!

試験から一夜明けました。

本当に頑張りましたね!

私も去年の試験から1日も休まず、毎日コツコツ記事をアップできました。

いつも読んでくださっている皆様のおかげです。ありがとうございます。

今年の試験の振り返りも書いていきますので、落ち着いたら読みに来てくださいね。

まずは頭を休めて、気分転換してください。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

お疲れ様でした。

R3-364

R3.8.22 本日はお疲れさまでした。

コロナ禍。日常生活の変化に対応しなければならないなか、受験勉強を続けること、とても大変だったと思います。

本当にお疲れさまでした。今日はのんびり過ごしてください。

また、明日。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

本日合格発表でした。

R3-075

R2.11.6 第52回社労士試験合格発表

第52回社労士試験の合格発表でした。

合格率6.4%と厳しい中で、合格された方、おめでとうございます!

残念だった方。

合格を手に入れるまで、毎日コツコツ勉強を積み重ねましょう。

「継続は力なり」

続けていれば、必ず合格できます。

いっしょに頑張りましょう。

社労士受験のあれこれ

1日何時間勉強する?

R3-003

R2.8.26 「思い」の強さを合格につなげる

「1日どれくらい勉強すればいいですか?」

よく聞かれる質問です。

もちろん、勉強時間は多ければ多いほど、合格に近づくはずです。

ただ、社労士受験を考えている方は社会人が圧倒的に多く、勉強ばかりに時間を割くのは無理という方が大半だと思います。

なので、冒頭の質問には、私は「1日24時間体制」と答えています。

机に向かって本を開いている時間だけをカウントするのではなく、ちょっと手が空いたら数字や条文を思い浮かべるとか、テキストは肌身離さず持っていて、気になることがあればパッとひらいてすぐ確認するとか・・・。「24時間体制で勉強を意識する」という方法です。

「思ったことや口に出したことは現実になる」と思いませんか?

いつも合格を意識して過ごしたら、絶対にそうなると思います。

社労士受験のあれこれ

時間の流れと継続

R3-002

R2.8.25 継続は力なり

去年の社労士試験から今年の社労士試験までの1年間。

あっという間に感じませんでしたか?

特に今年はコロナで、これまでの習慣や常識が急激に変わっていって。それでも受験勉強を続けてきたこと、素晴らしいと思います。

私がこのホームページを立ち上げたのは、平成27年秋で、もうすぐ5年になります。

最初のころは「社労士受験のあれこれ」を毎日更新していましたが、途中から、2~3日に1回ペースになっていました。

でも、今年の4月からは、毎日、更新しています。

なぜなら、「合格」をつかむには、毎日コツコツ勉強を続けるしかないから。

だから、受験勉強を応援する私も、毎日コツコツ発信しようと決めたのです。

あとは、何があっても続けるだけ。

「継続は力なり」という言葉がありますよね。

過去記事もありますので、良かったら見てください。

(当時の情報のままです。法改正で変わっている部分もありますので注意してください。)

社労士受験のあれこれ

コロナと酷暑の中で

R3-001

R2.8.24 本試験お疲れさまでした!

一夜明けました。

本試験、お疲れさまでした。

コロナと酷暑の中での試験は、本当に負担だったと思います。

とりあえず、ゆっくりしてくださいね。

試験問題の感想なども書いていきますので、またお読みください。

社労士受験のあれこれ

頑張ろう!

R2-266

R2.8.23 合格を祈ります

いよいよ本番です。

積み重ねてきたこと、自分を信じて。

120%の力が発揮できますように。

合格を祈ります

最後に雇用保険法をどうぞ!

【改正 雇用保険法】

(目的)

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(雇用保険事業)

雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

社労士受験のあれこれ

令和元年の合格発表。

R2-45

R1.11.8 合格発表に思うこと

本日は、令和元年度第51回社労士試験の合格発表でした。

合格通知を手にされた方おめでとうございます!

これまでの努力が実り、喜びもひとしおだと思います。

残念ながら悔しい思いをされている方。

強く信じて、強く願ったことは実現すると思っています。

「絶対合格するんだ!」と強く思い、努力すれば、きっと合格します。

これからは口にする言葉も「ダメだー、分からない」ではなく、「覚えられる、分かる、絶対受かる」ですよね。口に出した言葉は叶ってしまうので大切。

この先にある「合格」を信じて。

社労士受験のあれこれ

試験お疲れさまでした!

R1.8.29 まずはゆっくり休んでくださいね。

8月25日終わりました。

皆さま、試験お疲れさまでした。

ずっと頑張っていた体と頭を、まずは休ませてあげてください。

そして心も解放してあげてくださいね。

今回の試験の感想なども書いていきますので、良ければお読みください。

社労士受験のあれこれ

合格発表でした。

H30.11.11 合格発表に思うこと

11月9日は、平成30年社労士試験の合格発表でした。

合格通知を手にされた方おめでとうございます!

残念ながら悔しい思いをされている方。

受験勉強はマラソンに例えられることが多いです。

実際、私もマラソンをしますので、その例えには深く納得できるところがあります。

ちなみに、私は40歳過ぎてマラソンを始めて、制限時間ギリギリで完走するのがやっとのランナーです。

ここから先は、そんな私の基準で書いてます。

フルマラソンでもノンストップで3時間台でゴールできれば、それは嬉しい。けれど、それは不可能。練習を頑張ればいい、とかそんなレベルでないような気がするので。

4時間台なら、4時間台後半を目標とするならなんとか達成できそう(な気がする)。

でも、それには、もっと練習量を増やさなければ。効率よく走るための研究をしなければ。

今は制限時間ギリギリの5時間半位のゴールです。

6時間近くも走っていると、やっぱり疲れます。もう足が一歩も出ないこともあるし、クラクラすることもあります。

でもゴールの達成感はタイムに関係ないですよね。速い人でも、私のように制限時間ギリギリの人でも同じはず。

マラソンから得られるのは、走れる喜び。

完走のために、日々、走る練習を重ねる、体調を管理する、走る時間を捻出するために時間も大切にする。これは「努力」と言ってもいいかな?

受験勉強も、短期間で合格というゴールに入れる人もいれば、時にはあきらめそうになりながらも一歩ずつ進んでゴールに入る方もいます。

マラソンも、足を一歩一歩踏み出さないとゴールにたどり着けません。

受験勉強も同じ。まずは足を前に出す。一歩ずつでも進んでいく。

でも、トレーニングにあまり時間を使うことがないよう、効率のいいトレーニング方法で、できるだけ早くゴールにつけるよう、微力ながら応援していきたいと思っています。

社労士受験のあれこれ

お疲れさまでした。

H30.8.29 第50回試験試験お疲れさまでした。

こんにちは。

第50回社会保険労務士試験が終わりました。

受験された皆さま、本当にお疲れさまでした。

受験までに、たくさんの条文やら過去問やら数字やらを詰め込まれたと思います。

しばらくゆっくりして、疲れた体と頭を休めてくださいね。

私も試験問題を解いて、今年度の傾向とこれからの対策を順次、こちらページにアップしていきます。

しばらくお待ちください。

社労士受験のあれこれ

どこまで勉強すればいいでしょう?

H29.12.2 とことん調べるよりも

「どこまで勉強すればいいのか分からない。こだわってしまいなかなか前に進めない」

勉強する中で、こんな悩みにかってしまう方も多いと思います。

問題を解いて解説を見て終わり、ではなく、問題を解いたらテキストを見て確認し、「テキストのこの箇所は、こんな風に出題されるんだな」と、出題されるポイントを押さえていきます。※「出題されるポイント」は、「社労士受験のあれこれ」で解説しています。

そして、テキストに載っていないことは、それほど重要ではない、ということで、そこにこだわる必要はないと思います。

突き詰めすぎるとかえってポイントが分からなくなりますので、特に初めて勉強される方は、テキストに載っていることだけ勉強するという気持ちで。

「合格」するためには、満点を取る必要はないので。分からないこと、納得できないことがあっても、それはそれで当然だと思います。

社労士受験のあれこれ

平成29年度合格発表

H29.11.16 平成29年度合格発表

先週の金曜日は、今年度の社会保険労務士試験の合格発表でした。

合格率は6.8%。

合格された皆さま、おめでとうございます!!

そして、今回は残念だった方。

既に来年に向けて勉強を始めている、どうしようか迷っている、色々だと思います。

迷っている方は、とりあえずは勉強を始めてみるのがいいのではないかな?と思います。

いきなり全力投球ではなく、最初は「慣らし」で少しずつ。

少しずつテキストを読んだり、過去問を解いたりしているうちに、「あ、そうか!」と思うことが増えて、だんだん問題が解けるようになって、すると勉強が面白くなって、そして来年は合格通知を手にする、という流れを頭に描きながら。

当サイトの「社労士受験のあれこれ」では、平成29年の本試験の問題を分析しています。

★「原則の問題」シリーズ、★「覚えれば解ける問題」シリーズ、★「定番問題」シリーズを各科目順番に解説しています。

改めて思うのは、「原則」「覚えるだけ」「定番」の問題の占める割合が高いこと。

「理解しないと前に進めない」と頑張ってしまうと疲れてしまいます。

今理解できなくても後から分かることもありますし、よく分からなくても「問題の型」が分かるだけで解ける問題も多いです。

まずは、「問題を解くことに慣れる、楽しむ」というところから始めるのもいいのではないかと思っています。

社労士受験のあれこれ

お疲れさまでした!

H29.8.28 長時間お疲れさまでした。

昨日の疲れはとれましたか?

これまで頑張ってきたから、今の解放感は格別かと思います。

まずは、ゆっくりなさってください。

今日、選択式だけ解いてみました。

条文中心の取り組みやすい問題だと感じました。

「条文」が中心というのが今後の勉強のヒントだと思います。

社会保険労務士法でも、社会保険労務士の職責として、「業務に関する法令及び実務に精通」という文言が出てきます。

条文をきちんと読める、ということは、社会保険労務士として最も必要なことだと私は思っています。

もちろん、条文を丸暗記するだけでは、面白くないし、実用的でもありません。

楽しく条文が読めて、試験対策もばっちり、という勉強方法を考えていきます。

また、後日、平成29年度の試験を振り返った記事を書きますので、しばしお待ちください。

暑い中、本当にお疲れさまでした。

社労士受験のあれこれ

合格の報告いただきました。

H28.11.18 嬉しい合格の報告

受験勉強に役立ててほしいなという思いで、月曜日~金曜日まで毎日、せっせと記事を書いております。→ 社労士受験のあれこれ

さて、受験勉強をするにあたっては、「覚えたことはるべく忘れない、すぐに思い出せる」という練習が欠かせないと思います。

見た記憶は確かにあるけど、はっきり思い出せないーというのが本試験で一番クヤシイですものね。

そして、「直前に見たことは忘れない!思い出しやすい」という法則もあると思います。ですので、本試験直前の詰め込みには、かなりの効果があると思っています。

そのため、本試験直前には、「たぶんこの辺りが狙われるだろう」という予想の記事をアップしていました。

今年の雇用保険の選択式に目的条文が出題されていました。

目的条文は、どの科目から出題されても、どの部分が空欄になっていても解けてほしいので、試験直前8月に入ってからほぼ全科目の目的条文を取り上げていました。

ちなみに雇用保険の記事はコチラです。

今年、みごとに合格された方から、この記事をみていたおかげで雇用保険の選択式が得点できた、見ていなかったら不合格だったという嬉しい連絡をいただきました。

ホームページでもご紹介いただいています。

コチラ → たぐち社会保険労務士事務所

ありがとうございました。そして合格おめでとうございます!

社労士受験のあれこれ

平成28年度合格発表

H28.11.11 厳しい結果でした。

本日、平成28年度の合格発表がありました。

合格率は4.4%。

去年の2.6%に比べると合格率も少し上がりましたが、それでも1,770人しか合格していません。

そんな中、合格された皆さま、本当におめでとうございます!

一方で悔しい思いの方もいらっしゃるでしょう。

総合点は合格ラインに届いているけど、ある科目で1点足りなかったという方が非常に多いのではないでしょうか?

社労士試験は、本当に過酷な試験です。

でも、続けていれば、それを乗り越えて合格できる試験だとも思っています。現に乗り越えた方もたくさんいらっしゃいます。

うーん、それにしても厳しい結果ですね。

今後、平成28年度試験の検証をしながら、平成29年度の合格のための勉強方法を模索していきたいと思っています。

選択式の検証はコチラ↓にあります。これから択一式についても検証していきます。

社労士受験のあれこれ

勉強時間はどれくらい?

H28.9.13 何時間勉強すればいいの?

「1日どれくらい勉強すればいいですか?」

よく聞かれる質問です。

私は合格率は勉強時間に比例する!と思っているので、もちろん勉強時間は多ければ多いほどいいです。

ただ、社労士受験を考えている方は社会人が圧倒的に多く、勉強ばかりに時間を割くのは無理という方が大半だと思います。

なので、冒頭の質問には、私は「1日24時間体制」と答えています。

机に向かって本を開いている時間だけをカウントするのではなく、ちょっと手が空いたら数字や条文を思い浮かべるとか、テキストは肌身離さず持っていて、気になることがあればパッとひらいてすぐ確認するとか・・・。「24時間体制で勉強を意識する」という方法です。

まとまった時間がとれない場合、24時間意識方法も「あり」だと思っています。

社労士受験のあれこれ

初めての勉強のコツ

H28.9.8 「分からない」場合はどうする?

勉強の方法についてよく質問されます。

きちんと理解して覚えていくというのが王道だと思います。

でも、どうしても分からない、納得できない問題というのが出てきます。

そんなときに、それを突き詰めようとしてどんどん深みにはまっていき、ますます出口が分からなくなるという経験、私にもあります。

分からない問題は、とりあえず後回しで良いのではないかと思います。

一通り勉強が終わった後にもう一度見てみるとあっさり分かったりすることも多いです。

分からない問題に時間をかけるのはあまり楽しくないですよね。

それから、過去問対策は一番大事ですが、捨てていい問題(捨て問)もあります。

勉強していて「この問題分からないなー」というのが出てきたら、テキストを確認して、テキストに記載がなければ、あまり重要ではないな、と判断してとりあえずほっておくというのも良いと思います。

あとは、社労士合格のためには「繰り返すこと」が一番だと思っています。

1回見ただけで理解して覚えるなんて無理なので。

社労士受験のあれこれ

お疲れ様でした。

H28.8.29 昨日はお疲れ様でした。

1日たちました。

受験された皆さま、本当にお疲れ様でした。

色々な思いがあると思います。でも、とりあえずは、今まで我慢していたことに思いっきり時間を使うというのも良いと思います。がんばりぬいた後の解放感は格別ですよね。

私も、これから今年の問題を解いて、より良い勉強方法を研究します。

研究した攻略方法もこちらのページで書いていく予定です。宜しければまたお読みください。

台風が来ています。ご注意くださいね。こちらも現在大雨です。

社労士受験のあれこれ

応援しています!

H28.8.27 いよいよ明日です。~私の受験体験を少しご紹介~

私が社労士試験を受験したのは平成7年。当時は7月の最終火曜日が本試験でした。

試験当日の朝、予備校の友達と待ち合わせをして、試験会場の大学まで電車で向かいました。

電車の中で並んで座って、そのときカバンから何気なく取り出したプリント。

当時、改正されたばかりの在職老齢年金の説明が書かれていて、授業で習ったような気がするけど、読んでも全然分からず・・・

友達と、「全然分からないねー」と言いながら、なんとなくそのプリントを眺めていました。

さて、本試験が始まり、記述式(当時は選択のマークシートではなく、文字を書く記述式でした。)の問題を解いていると、なんと、さっき電車で眺めていた在職老齢年金が、そのまま問題になっているではないですか!

まったく理解していなかった在老の計算式でしたが、電車で眺めていたプリントに書かれていた数字を入れて、無事に、空欄を埋めることができました。

試験が終わった後、プリントを一緒に見ていた友達と、「あれ出てたねー!」と手を取り合いました。

その年の11月、その友達にも、私にも合格通知が届きました。

本試験の前日は、ひたすら「覚える」ことに集中するのも良いと思います。

最後に詰め込んだことは、本試験のときに思い出しやすいと思いますし。

そして、当日の朝の時間だって詰込みに使えます!

今までの勉強の成果をすべて出せますように。

そして、1人でも多くの方に合格通知が届きますように。

社労士受験のあれこれ

あと6日でできること。

H28.8.21 残り6日でできること。

本試験まであと6日です。

あと6日でできること、色々あります!

①数字のチェック

特に数字がポイントになる科目は、「健康保険法」と「雇用保険法」です。

②改正点のチェック

今年の改正事項は、「必ず出る!」という前提で最終チェックをしてくださいね。

本試験中に「やっぱり出た(^^)」と思えたらラッキーです。

③どうしてもわからなかったところのチェック

苦手なところ、どうしても理解できなかったところを、「ちらっ」とチェックしてください。理解しようと思わず、本当に「ちらっ」とだけでOKです。

ちらっと見ただけでも、案外印象に残っているものです。

④Cランクの個所のチェック

テキストの中のAランクの大事なところは、何回も目を通していらっしゃると思います。余裕があれば、読み飛ばしていたCランクの個所やテキストの隅っこに書いてあることも「ちらっ」とチェックしてみてください。(あまり時間をかけないように気を付けてくださいね。)

まだまだ暑い日が続きます。

体調にも気を付けながら、頑張りましょう!

社労士受験のあれこれ

お知らせ

H28.5.28 月~金は毎日UP。しばらく土日のUPはお休みします。

社会保険労務士合格研究室のホームページ開設から5カ月たちました。

5か月間、毎日休まずに記事をUPしてきました。

そして、このホームページをもっとパワーアップさせたいと考えています。

週末に見直しなど行っていきますので、「社労士受験のあれこれ」の記事は月~金までは毎日UPしますが、土日はお休みさせていただきます。

もっと読みやすく、使いやすく工夫していきます。どうぞよろしくお願いします。

ちなみに「シャロゴ日記」は土日関係なく毎日更新します!

H28.1.19 気分転換

勉強することは楽しいけど、ときには、落ち込んだり、飽きたりすることもありますよね。

私ももちろん、しょっちゅうあります。

私の気分転換は、市川海老蔵さんのブログを読むこと。

ほぼ1~2時間おきに更新されるブログからは、楽しい気分、悲しい気分、いろいろな気が伝わってきます。大劇場を満員にするような歌舞伎役者でも落ちむことがあるんだなーと、ちょっと身近に感じることもあります。

しょっちゅうアップされるかわいいかわいいお嬢さんと息子さんの写真も楽しみですし♪

海老蔵さんのブログをひらくと、ニコッと笑顔になってしまいます。

こういうのを癒しというんでしょうね。

H28.1.1 社労士の勉強を始めたきっかけ

結婚で東京に行くことになり、2年半で会社を退職しました。

そのとき私は25歳。誰も知り合いがいない東京での生活は寂しく、今、何をすればいいのか迷っていました。

ある日、道を歩いていると、「社会保険労務士受験講座」という文字がなんとなく目に入り、こういう学校に行けば、毎週定期的に通う場所ができる!とひらめき、新聞広告やチラシで受験講座の学校を色々調べてみました。(平成6年当時、インターネットはまだまだ普及していなかった)

それまで「社会保険労務士」という言葉も聞いたことがないし、試験内容も合格率も、そもそも何をする資格なのかも全く知らなかったんですが、今思えば運命的なものを感じたのでしょうか。

すぐに予備校に申込み、平成6年12月から通い始めました。

当時は試験日が7月の第4火曜日でしたが、半年の受験勉強で合格できるかどうかとか、そんなことも全く考えていませんでした。

「社会保険労務士になる」とか「絶対に合格する」という気持ちではなく、受験講座に通うことを決心したという感じでした。

でも、勉強を始めてみると、思いがけず楽しかったんですよね。