合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

労災保険法「傷病補償年金」

R8-142 01.13

ポイントをお話しします|傷病補償年金

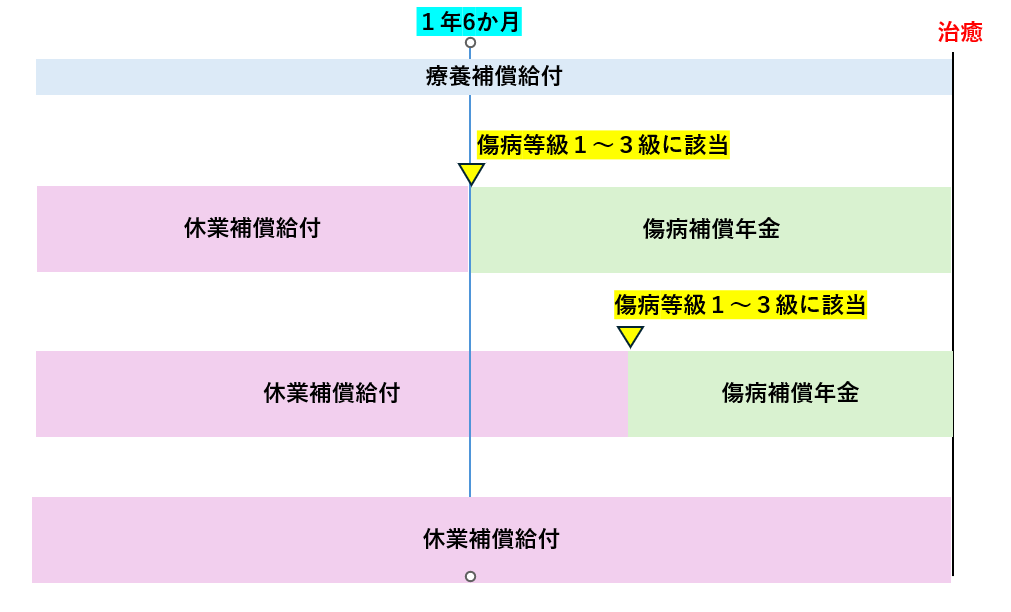

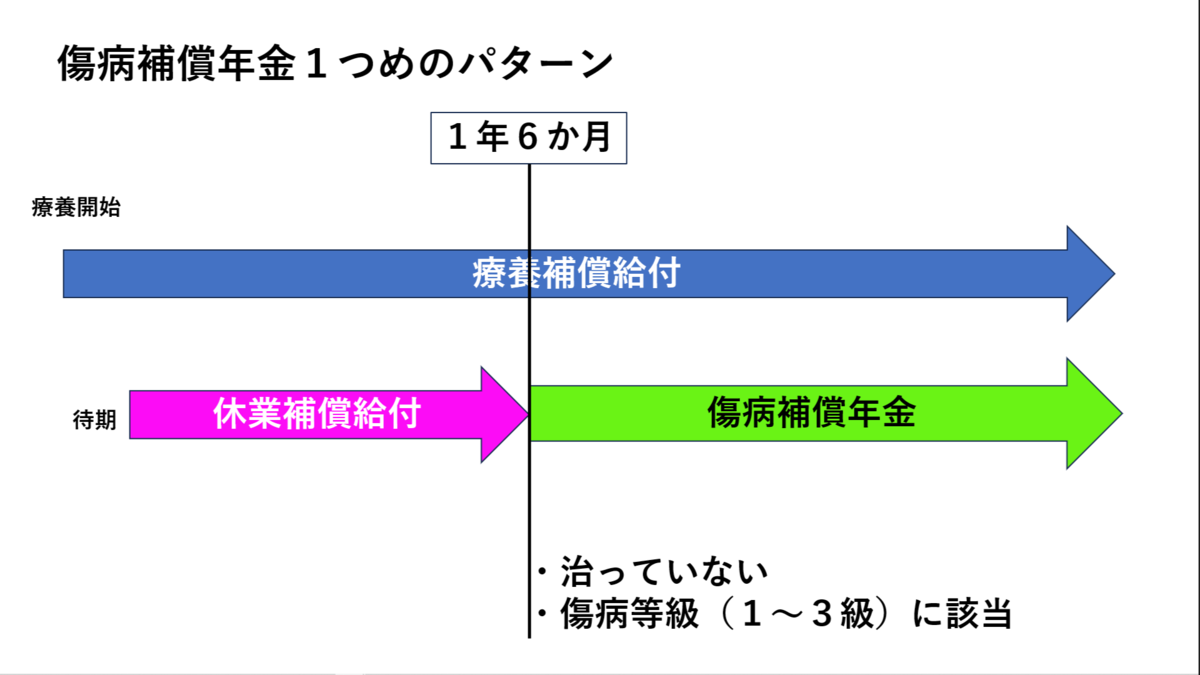

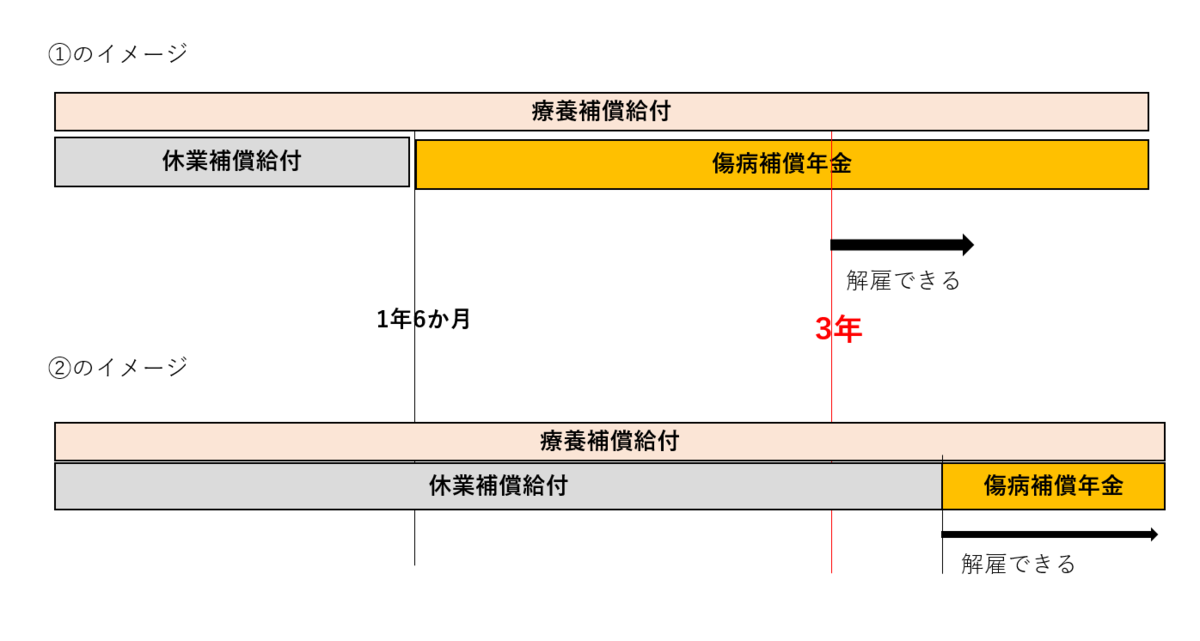

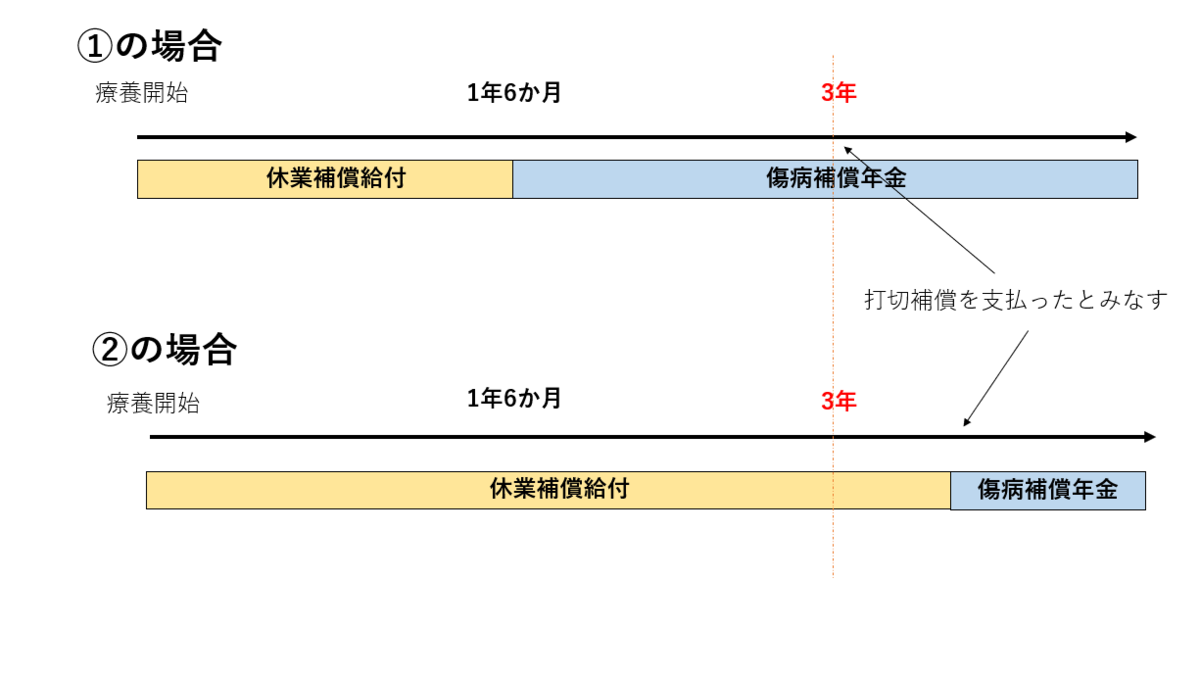

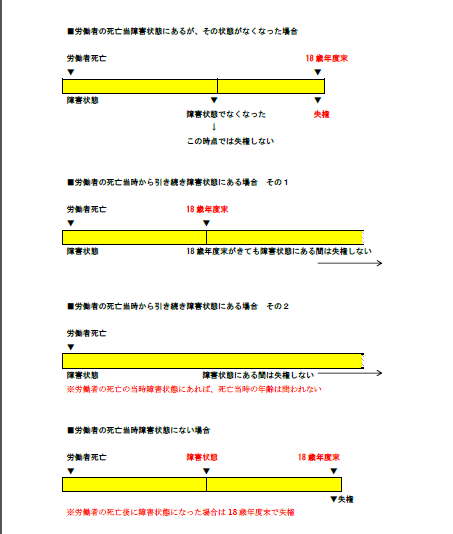

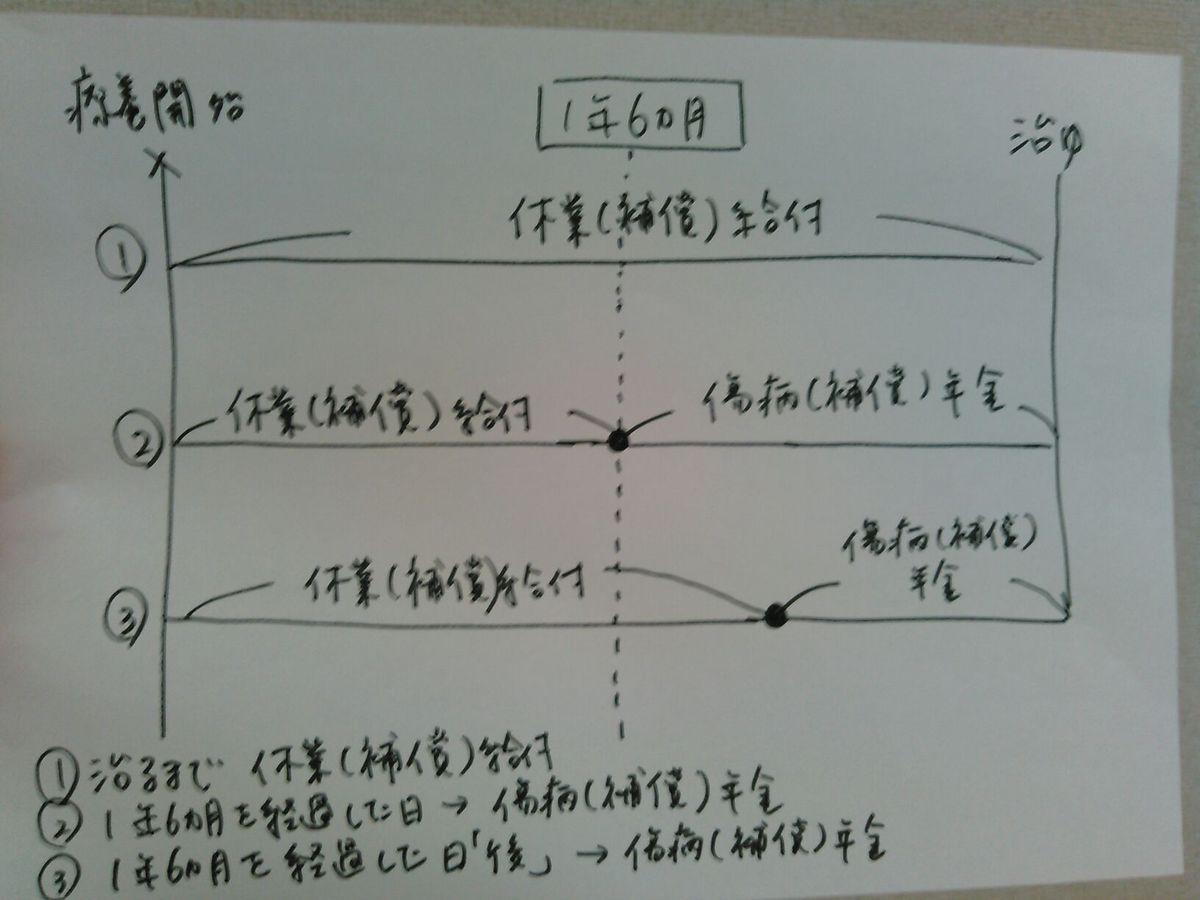

最初に、傷病補償年金について下の図①でイメージしましょう。

では、条文を読んでみましょう

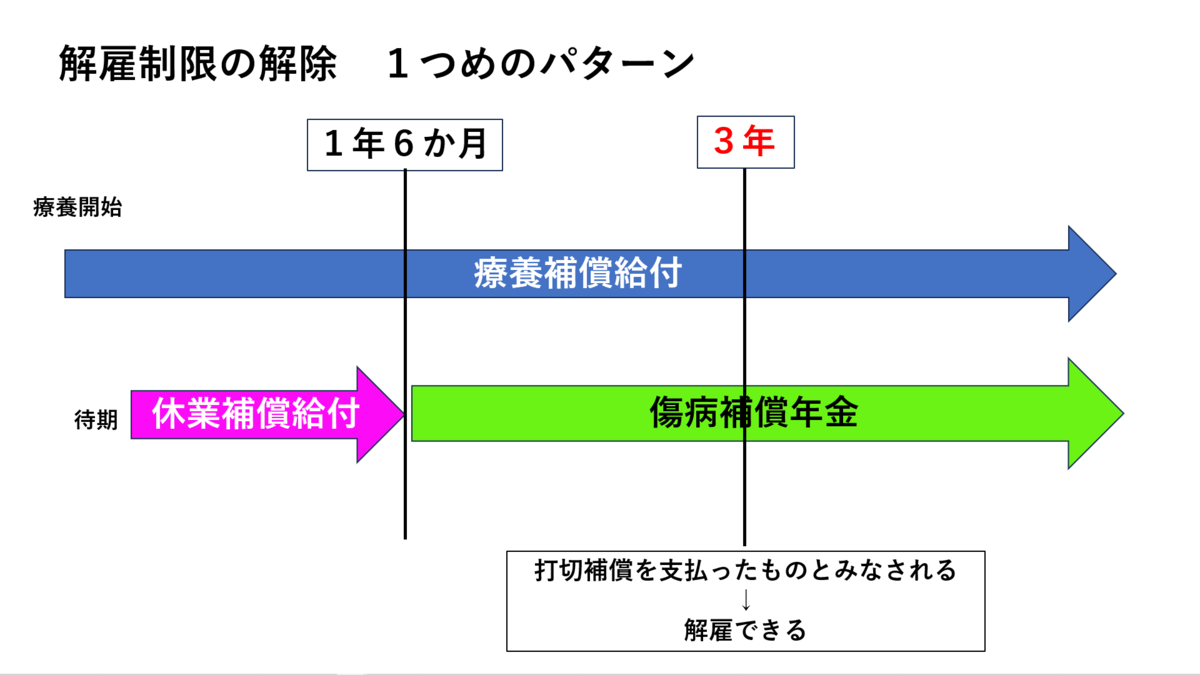

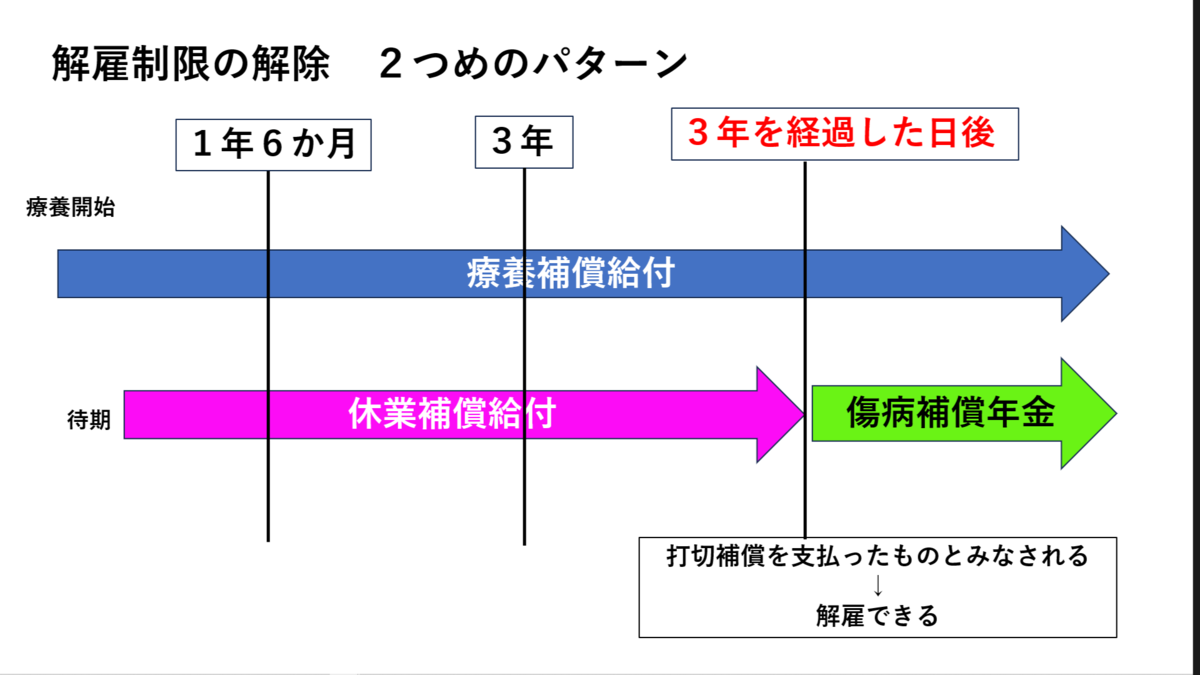

法第12条の8第3項 ③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 (1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 (2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級~3級)に該当すること。

法第18条第2項 ② 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 |

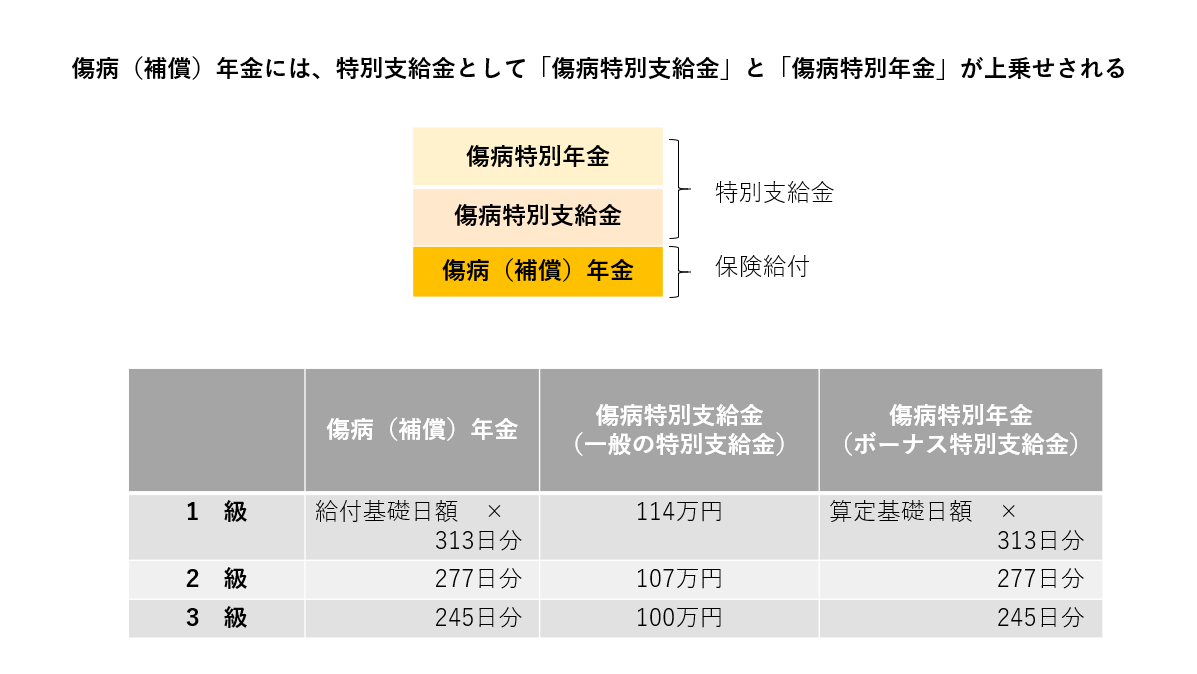

★傷病補償年金の額

1級 | 給付基礎日額の313日分 |

2級 | 277日分 |

3級 | 245日分 |

★傷病補償年金の支給についてポイント

傷病補償年金は、他の保険給付と違い、支給の請求は不要です。

支給の決定は、請求によってではなく、政府の職権で行われます。支給事由に該当したときは、所轄労働基準監督署長が支給決定を行います。

では、過去問を解いてみましょう

①【H24年出題】

療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】

①【H24年出題】 〇

どちらも「治る前」の給付で、療養補償給付は治療のため、傷病補償年金は所得補償のためのものですので、併給される場合があります。

②【H30年出題】

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】

②【H30年出題】 〇

休業補償給付と傷病補償年金は、どちらも所得補償ですので、併給されません。

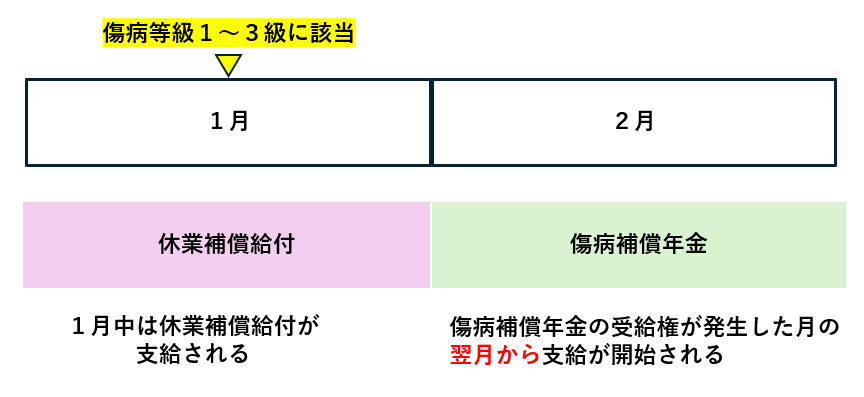

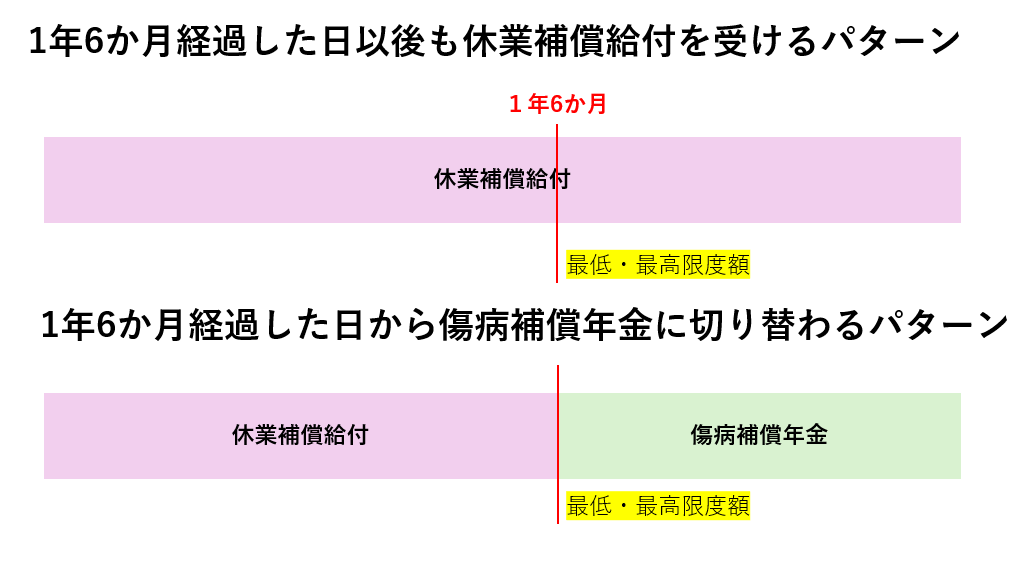

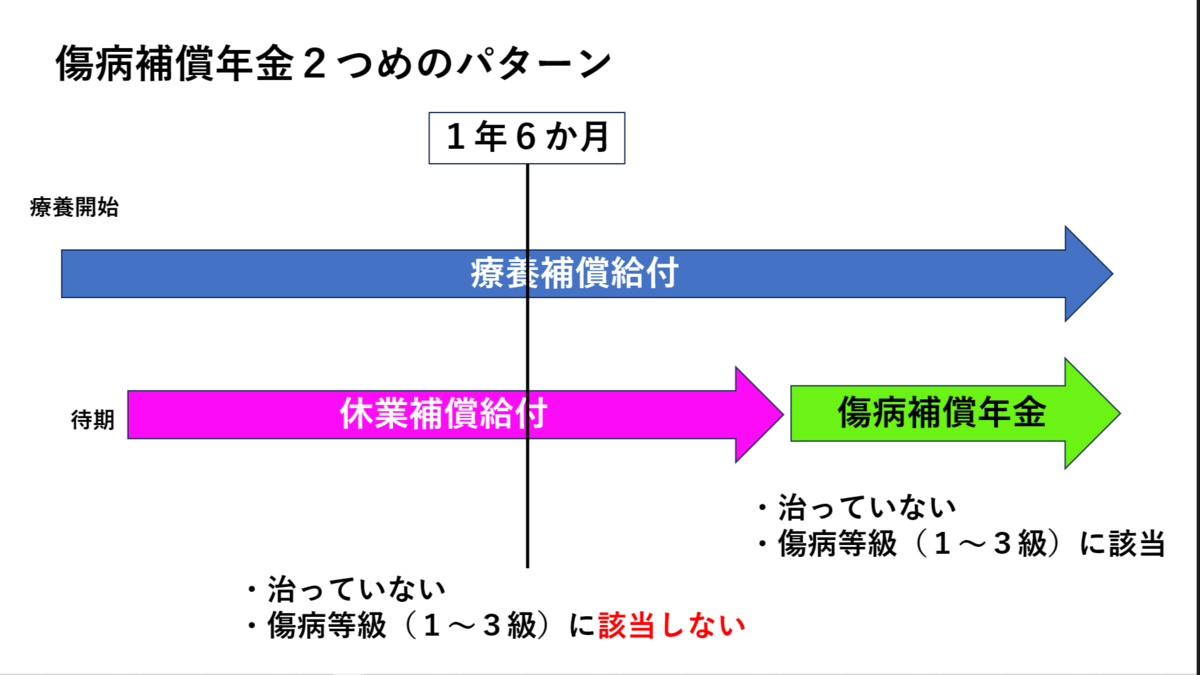

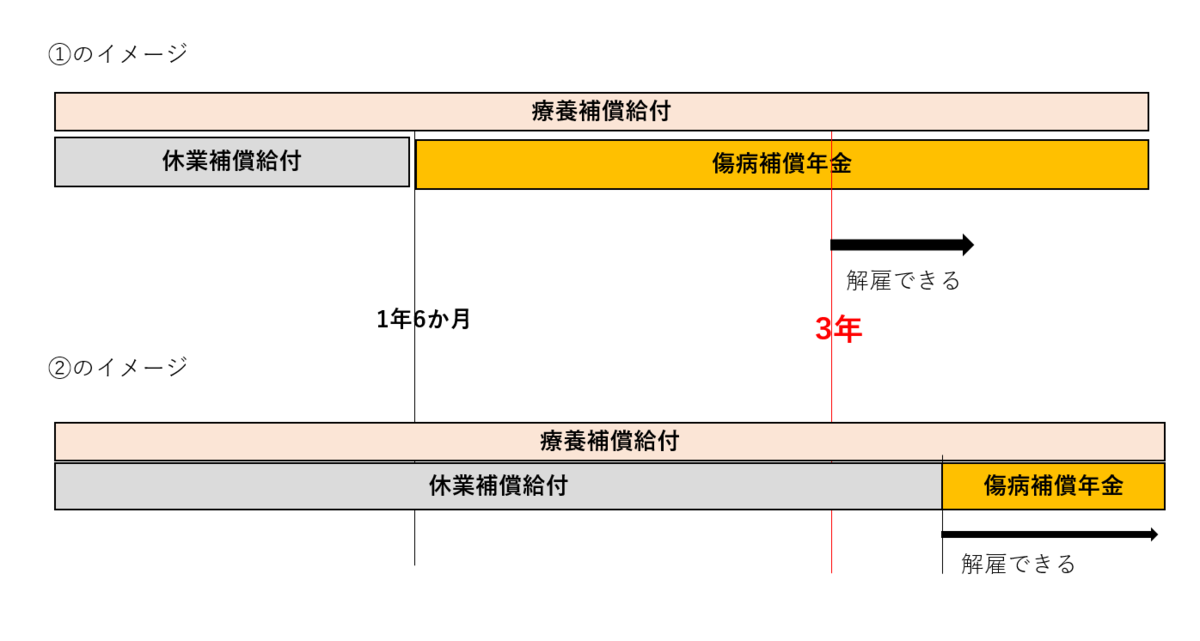

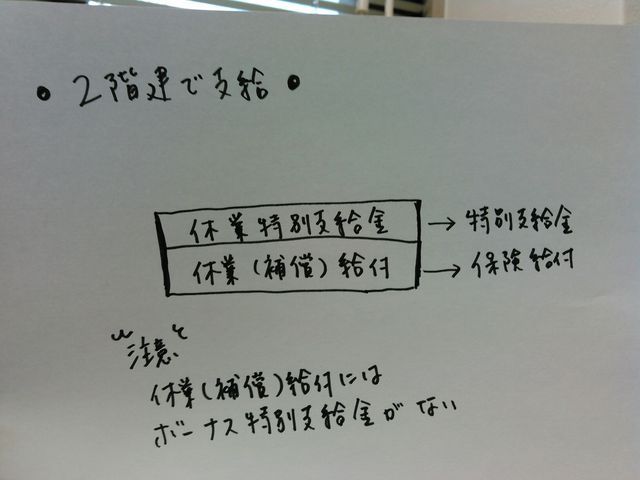

休業補償給付から傷病補償年金への切り替えについて下の図②でイメージしましょう

➂【H29年出題】

傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

【解答】

➂【H29年出題】 〇

傷病補償年金の障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定されます。

(則第18条第2項)

④【H29年出題】

所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

【解答】

④【H29年出題】 〇

療養開始後1年6か月を経過した日に治っていない労働者は、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出しなければなりません。所轄労働基準監督署長が支給事由に該当するか否か認定するためです。

(則第18条の2第1項)

※療養の開始後1年6か月を経過しても治っておらず、傷病補償年金の支給決定を受けるに至っていない場合

→ 毎年1月1日から同月末日までの間に休業補償給付を請求する際に、合わせて、「傷病の状態に関する報告書」も所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

(則第19条の2)

⑤【H20年出題】

傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。

【解答】

⑤【H20年出題】 ×

障害の程度が重くなったときは、「変更についての請求書を提出する必要がある」の部分が誤りです。

障害の程度が、軽くなったり重くなったりして、傷病等級に変更があったときは、「請求」ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で変更に関する決定が行われます。

条文を読んでみましょう

第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 則第18条の3 (傷病補償年金の変更) 所轄労働基準監督署長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。 |

⑥【H29年出題】

傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、「傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない」です。

⑦【H29年出題】

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

【解答】

⑦【H29年出題】 〇

傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅します。

ただし、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。

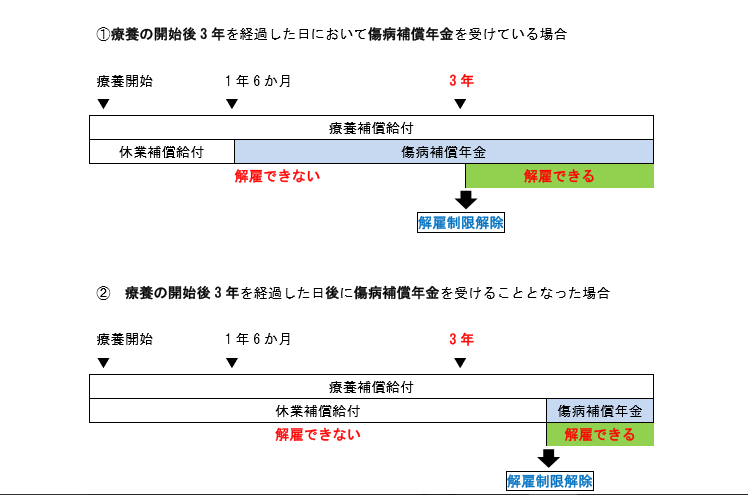

傷病補償年金から休業補償給付の切り替えについて、下の図③でイメージしましょう。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「休業補償給付の支給要件」

R8-141 01.12

基本をお話しします|休業補償給付が支給される要件

今回のテーマは「休業補償給付」の支給要件です。

業務上の傷病により、仕事に就けないときに支給されます。

条文を読んでみましょう

第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。

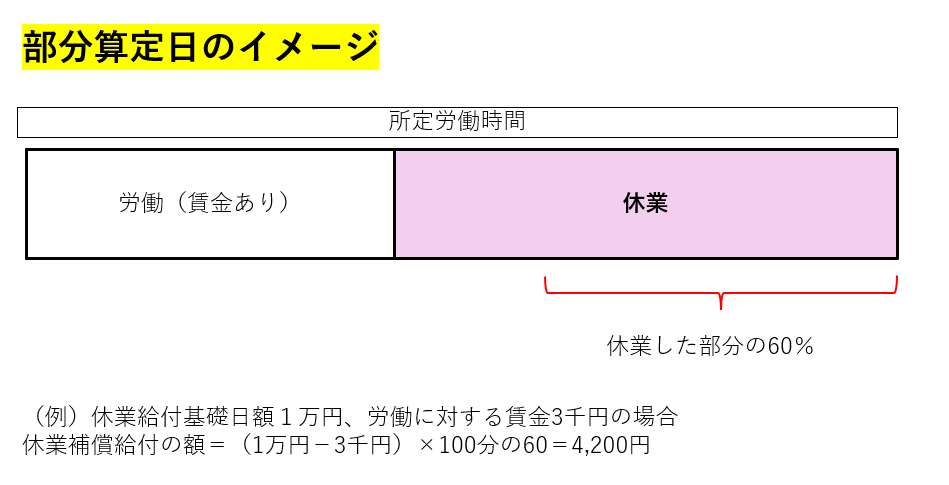

※部分算定日について ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |

<部分算定日の算定式>

(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)×100分の60

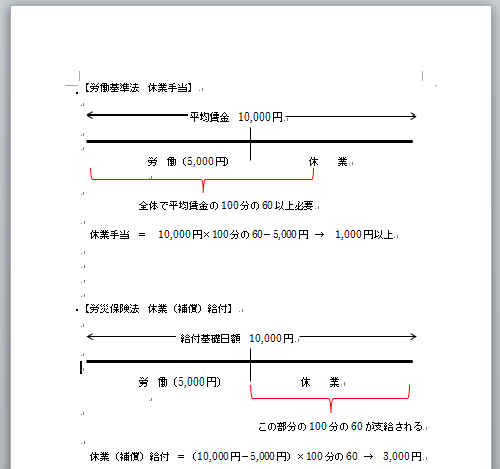

下の図①でイメージしましょう

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。

【解答】

①【R7年出題】 ×

休業給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用される時期についての問題です。

療養を開始した日から起算して「3年」ではなく「1年6か月」を経過した日以後の日から年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。

年齢については、「四半期の初日」で適用されるのもポイントです。

下の図②でイメージしましょう

②【R5年選択式】

労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。

<選択肢>

① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80

⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑭ 賃金 ⑮ 通院

⑯ 能力喪失 ⑲ 療養

【解答】

<A> ⑲ 療養

<B> ⑦ 4

<C> ②100分の60

➂【H30年出題】

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

【解答】

➂【H30年出題】 〇

休業の初日から第3日目までの期間は、休業補償給付は支給されません。

そのため、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主は、労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。

なお、複数業務要因災害と通勤災害については、労働基準法の補償責任が規定されていませんので、事業主による休業補償は義務付けられていません。

④【H30年出題】

会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】

④【H30年出題】 ×

「休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付は支給される」とされています。

(昭58.10.13最高裁判所第一小法廷)

⑤【R7年出題】

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

④の問題と同じです。

出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合でも、休業補償給付は支給されます。

⑥【H30年出題】

業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】

⑥【H30年出題】 〇

休業補償給付は、「賃金を受けない日」について支給されます。

「賃金を受けない日」には、「全部を受けない日」と「一部を受けない日」があります。

「一部を受けない日(=一部を受ける日)」は、「全部労働不能」の場合は、「平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」とされています。

問題文のように、「所定労働時間の全部労働不能」の労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合は、「賃金を受けない日」に当たりませんので、休業補償給付は支給されません。

⑦【H30年出題】※改正による修正あり

業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

【解答】

⑦【H30年出題】 〇

問題文に「療養開始後1年6か月未満」とありますので、年齢階層別の最低・最高限度額の適用がない前提です。

「部分算定日」の休業補償給付の額は、(「休業給付基礎日額」-「部分算定日に対して支払われる賃金の額」)×100分の60で計算します。

⑧【R2年出題】

労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。

【解答】

⑧【R2年出題】 ×

・休業補償給付の額は、(100%-20%)×100分の60=48%

・休業特別支給金の額は、(100%-20%)×100分の20=16%

となります。

すべて合わせても100%になりません。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

図①

図②

YouTubeはこちらからどうぞ!

労災保険法「介護補償給付」

R8-080 11.12

介護補償給付の基本問題

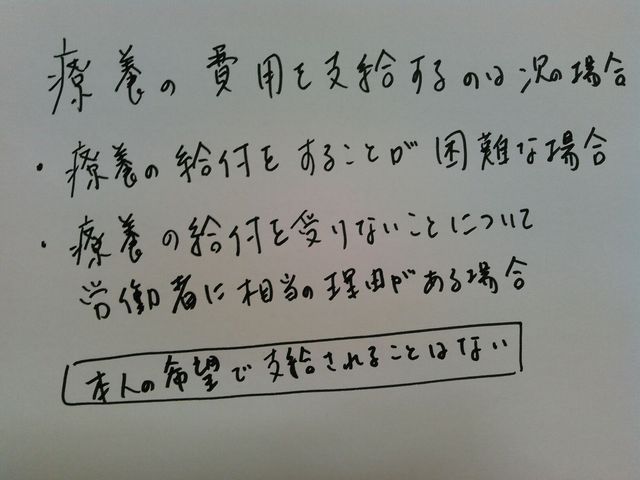

介護補償給付が支給される要件を確認しましょう。

① 一定の障害の状態に該当していること

② 常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けていること

➂ 病院または診療所に入院していないこと・障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)等に入所していないこと

条文を読んでみましょう

法第12条の8第4項 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 (1) 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) (2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 ※厚生労働大臣が定める施設(則第18条の3の3) 1 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する施設であって、身体上又 は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの 3 親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であって当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの (3) 病院又は診療所に入院している間 |

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。

①【R7年出題】 ×

介護補償給付の対象になる「常時介護」、「随時介護」を要する障害の状態は、厚生労働省令で定められています。

常時介護 | ① 精神神経の障害で常時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の障害で常時介護を要するもの ➂ ①、②と同程度の介護を要する状態にあるもの |

随時介護 | ① 精神神経の障害で随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の障害で随時介護を要するもの ➂ 障害等級1級又は傷病等級1級に該当し、常時介護を要する障害の状態に該当しないもの |

両眼を失明するととともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する場合は、常時介護の③に該当し、常時介護を要する状態となります。

問題文は、「他に障害を負っているか否かにかかわらず」の部分が誤りです。

(則別表第3)

②【R7年出題】

障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。

【解答】

②【R7年出題】 ×

介護補償給付は、「障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する」労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって「厚生労働省令で定める程度のもの」により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに支給されます。

「障害補償一時金」の支給を受けた労働者が、「加齢」で介護を要する状態となっても、介護補償給付は受けられません。

➂【R7年出題】

療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

病院又は診療所に入院し、介護を受けている間は、介護補償給付は支給されません。また療養補償給付を受ける権利は、介護補償給付の支給要件ではありません。

④【R7年出題】

障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。

【解答】

④【R7年出題】 ×

障害者支援施設に入所し、生活介護を受けている間は、介護補償給付を受けることはできません。

⑤【H24年出題】

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。

【解答】

⑤【H24年出題】 〇

特別養護老人ホームに入所している間は、介護補償給付は支給されません。

⑥【R7年出題】

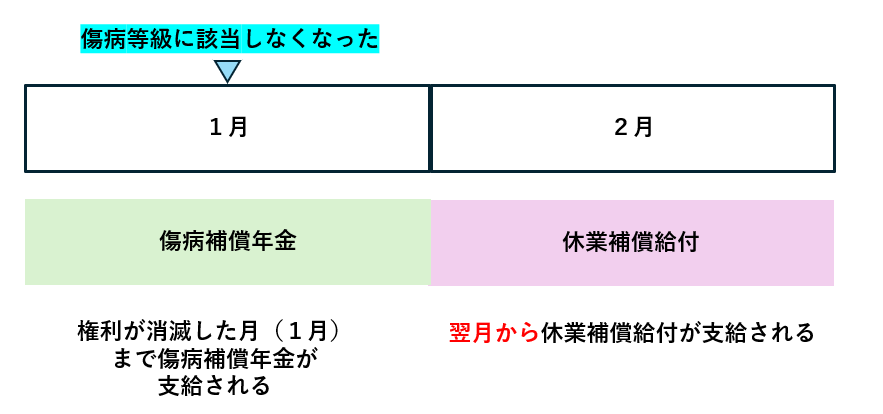

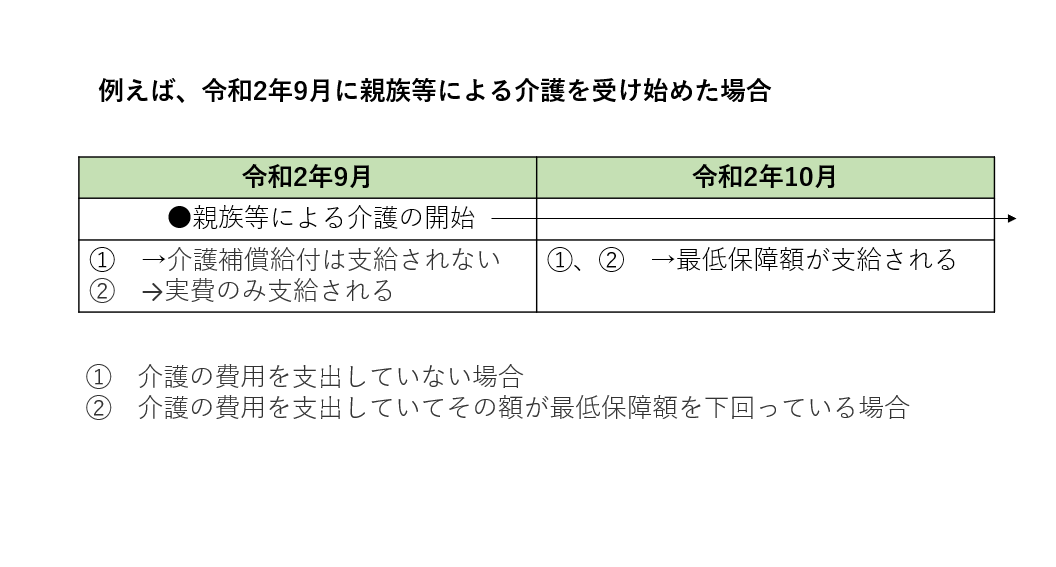

介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。

【解答】

⑥【R7年出題】 〇

介護補償給付は、介護の費用として支出した額(実費)が支給されます。

ただし、上限と最低保障があります。

「最低保障」が適用される要件は、「親族等による介護を受けた」ことです。

問題文のように、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合(=介護の費用を支出していない場合)であって、親族による介護を受けた日があるときは、最低保障額が支給されます。

最低保障額は、障害の程度に応じて定額とされていて、常時介護の場合は一律85,490円、随時介護の場合は42,700円です。

(則第18条の3の4)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「休業補償給付」

R8-051 10.14

休業補償給付の基本問題

今回は、休業補償給付についてみていきます。

休業補償給付について条文を読んでみましょう。

法第14条 ① 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、 1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、(以下、今回は省略します) ② 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、①の額に別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。 |

②について

国民年金・厚生年金保険の年金は、業務上、業務外問わず支給されます。

そのため、同一の事由で、労災保険の年金と「国民年金・厚生年金の年金」が支給されることがあります。

その場合は、どちらも100%支給されるのではなく、労災保険の年金が減額されます。どちらからも100%支給されると、被災前の賃金よりも高額になるためです。

「休業補償給付」を受ける労働者が、同一事由で障害基礎年金、障害厚生年金を受ける際も、休業補償給付が減額されます。その際、休業補償給付は、「障害厚生年金又は障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率」を乗じて減額された額となります。

過去問をどうぞ!

①【R7年出題】

労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。

【解答】

①【R7年出題】 ×

「3年」ではなく「1年6か月」です。

休業補償給付は、休業給付基礎日額を用いて算定します。

療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後、休業給付基礎日額には年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されます。

療養開始後1年6か月を経過した日から傷病補償年金に切り替わる場合がありますが、その場合は当初から年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されます。それに合わせて、引き続き休業補償給付を受ける場合にも、1年6か月経過した日以後は、年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されることになります。

②【H30年出題】

会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】

②【H30年出題】×

「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても、支給される。」とされています。

(最高裁判所第一小法廷 昭和58.10.13)

➂【R7年出題】

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

②の問題と同じです。出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない日でも休業補償給付は支給されます。

④【R7年出題】

休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。

【解答】

④【R7年出題】 〇

休業補償給付の額は減額されますが、その際、「障害厚生年金又は障害基礎年金」と傷病補償年金との調整について定める率を用います。

なお、この減額に当たっては、調整された休業補償給付の額と厚生年金等の額の合計が、調整前の休業補償給付の額より低くならないように調整限度額が設けられています。

(令第1条第1項)

ちなみに、厚生年金、国民年金は減額されず、全額支給されます。

⑤【R7年出題】

休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

休業特別支給金の支給の申請は、「休業補償給付の請求後」ではなく、「休業補償給付の請求と同時に」行わなければなりません。

(特別支給金則第3条第5項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「適用」

R8-033 9.26

労災保険の適用について

労災保険は、労働者を使用する事業に適用されます。

条文を読んでみましょう。

第3条 ① 労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 ② 国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |

今回は、「出向の場合」、「労働者派遣の場合」、「就労継続支援を行う事業場の場合」、「インターンシップの実習」、「公立小学校教諭に臨時的任用された場合」の労災保険の適用をみていきます。

問題を解いてみましょう

①【R7年出題】

出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。

【解答】

①【R7年出題】 ×

「常に出向先事業に係る保険関係による」が誤りです。

出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定することとされています。

(昭和35.11.2基発第932号)

②【R7年出題】

派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。

【解答】

②【R7年出題】 〇

労災保険は、労働者を使用する事業(=「労働契約関係」にある事業)を適用事業とします。そのため、派遣労働者については、労働契約関係にある「派遣元事業主」が労災保険の適用事業となります。

(昭61.6.30基発383号)

➂【R7年出題】

障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者で、「雇用契約が有る」場合は労働基準法上の労働者ですので、労災保険が適用されます。しかし、「雇用契約が無い」場合は労災保険法は適用されません。

(平18.10.2障障発第1002003号)

④【R7年出題】

インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

インターンシップの実態によっては、労災保険が適用されることがあります。

一般に、インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条の労働者に該当しません。

しかし、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられますので、労災保険が適用されます。

(平9.9.18基発第636号)

⑤【R7年出題】

育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。

⑤【R7年出題】 ×

非現業部分の地方公務員には「地方公務員災害補償法」、非常勤職員には、原則として、地方公務員災害補償法に基づいて定められる災害補償の条例が適用されます。

(法第3条第2項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働者災害補償保険法「二次健康診断等給付」

R8-017 9.10

二次健康診断等給付の基本10問

・労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のものを「一次健康診断」といいます。

・一次健康診断で、脳血管疾患・心臓疾患の発生にかかわる一定の項目のいずれにも異常の所見が認められる労働者が対象です。

・二次健康診断等給付には、「二次健康診断」と「特定保健指導」があります。

・二次健康診断等給付は、労働者の請求に基づいて行われます。

では、条文を読んでみましょう。

法第26条 ① 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。 ② 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。 (1) 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下「二次健康診断」という。) (2) 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。「特定保健指導」という。) ③ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。 |

過去問をどうぞ!

①【R7年出題】

二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。

【解答】

①【R7年出題】 〇

二次健康診断等給付は、「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院)又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所」において行うとされています。

(則第11条の3、第18条の19)

②【R7年出題】

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。

【解答】

②【R7年出題】 ×

当該検査項目の「いずれかに」ではなく、「いずれの項目にも」異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われます。

③【H30年出題】

一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

【解答】

③【H30年出題】 〇

「既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する」と認められる場合は、二次健康診断等給付は行われません。

④【H30年出題】

二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】

④【H30年出題】 〇

二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。

健診給付病院等を「経由」することと、「所轄都道府県労働局長」に提出することがポイントです。所轄労働基準監督署長ではありませんので、注意しましょう。

(則第18条の19)

⑤【R7年出題】

二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

二次健康診断が受けられるのは、1年度内1回限りです。

⑥【R7年出題】

二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。

【解答】

⑥【R7年出題】 〇

特定保健指導は、医師又は保健師による面接によって行われます。内容は、「栄養指導、運動指導、生活指導」です。

⑦【H30年出題】

特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

【解答】

⑦【H30年出題】 ×

特定保健指導は、「医師または歯科医師」ではなく、「医師又は保健師」による面接によって行われます。

⑧【H30年出題】

二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。

【解答】

⑧【H30年出題】 〇

二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われません。

⑨【H30年出題】

二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。

【解答】

⑨【H30年出題】 〇

二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、「医師の意見をきかなければならない。」とされています。

(法第27条、則第18条の17)

⑩【R7年出題】

特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。

【解答】

⑩【R7年出題】 〇

特別加入者は、労働安全衛生法の健康診断(一次健康診断)の対象にならないため、二次健康診断等給付の対象にもなりません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和7年選択式(労災保険法)から学ぶ

R8-005 8.29

遺族補償年金の遺族の障害要件と社会復帰促進等事業

令和7年の選択式で出題された 「遺族補償年金の遺族の障害要件」と

「遺族補償年金の遺族の障害要件」と 「社会復帰促進等事業」をみていきましょう。

「社会復帰促進等事業」をみていきましょう。

遺族補償年金の遺族の障害要件について

遺族補償年金の遺族の障害要件について

遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」で、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものです。

ただし、「妻」以外は、労働者の死亡の当時、「年齢要件」か「障害要件」を満たしていることが必要です。

「障害要件」は、過去に出題されています。

過去問をどうぞ!

【H19年出題】

遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。

【解答】

【H19年出題】 〇

遺族の要件の一つである「厚生労働省令で定める障害の状態」のポイントは、「第5級以上」、「労働が高度の制限を受ける」の部分です。

なお、この規定は、複数事業労働者遺族年金にも準用されます。

(則第15条)

では、令和7年の問題をどうぞ!

【R7年選択式】

遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の < A >に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、< B >が高度の制限を受けるか、若しくは< B >に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。

<選択肢>

① 第1級 ② 第5級以上 ③ 第8級以上 ④ 第12級以上

⑤ 日常生活 ⑥ 日常生活又は社会生活 ⑦ 労働 ⑧ 労働又は社会生活

【解答】

【R7年選択式】

<A> ② 第5級以上

<B> ⑦ 労働

「社会復帰促進等事業」について

「社会復帰促進等事業」について

「長期家族介護者援護金」と「判例」からの出題です。

ヒントになる過去問を解いてみましょう

①【H22年出題】

特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。

【解答】

①【H22年出題】 〇

特別支給金の支給の事務は所轄労働基準監督署長が行います。

条文を読んでみましょう。

則第1条第3項 労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする。 (1) 事業場が2以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合 その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 (2) 当該労働者災害補償保険等関係事務が複数業務要因災害に関するものである場合 生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 |

②【H29年出題】

労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

【解答】

②【H29年出題】 ×

労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨です。

(平15.9.4最高裁判所第一小法廷 中央労基署長(労災就学援護費)事件)

では、令和7年の問題をどうぞ!

【R7年選択式】

労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が< A >以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。

<選択肢>

① 3年 ② 5年 ③ 7年 ④ 10年

【解答】

<A> ④ 10年

★「長期家族介護者援護金」の内容まで暗記するのは大変です。

過去問でもカバーできません。

「長期」をヒントに考えると、「10年かな?」と考えられると思いますが、難しいです。

【R7年選択式】

最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。

「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は,労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を< A >するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが,具体的に支給を受けるためには,< B >に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、< B >の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。

そうすると、< B >の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」

<選択肢>

① 確保 ② 代替 ③ 補完 ④ 付加

⑤ 厚生労働大臣 ⑥ 都道府県労働局長 ⑦ 労働基準監督署長

⑧ 労働者災害補償保険審査官

【解答】

<A> ③ 補完

<B> ⑦ 労働基準監督署長

(平15.9.4最高裁判所第一小法廷 中央労基署長(労災就学援護費)事件)

判例を一字一句覚える必要はありませんが、文脈でヒントを探してみましょう

<A>について

法第2条の2で、「労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。」と定められています。

主たる事業は「保険給付」で、「社会復帰促進等事業」は附帯する事業として行うことができるという位置づけです。

試しに、選択肢を入れてみると、「保険給付を確保するため」、「保険給付を代替するため」、「保険給付を付加するため」、どれも社会復帰促進等事業の説明としてはしっくりきません。「補完」を入れると、「保険給付を補完するため」となり、ぴったりします。

<B>について

先ほどの条文で読みましたように、所轄労働基準監督署長は、「保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務」を行います。

その条文から、「労働基準監督署長」を選ぶことができますが、問題文の中に「保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定している」もヒントになります。「保険給付と同様の手続」という部分で、「労働基準監督署長」を選ぶことができます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「特別支給金」

R7-329 07.23

休業特別支給金の額と支給申請

「特別支給金」は、「社会復帰促進等事業」の中の、「被災労働者等援護事業」として行われていて、「保険給付」の上乗せとして支給されます。

特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」があります。

下の図で特別支給金をイメージしましょう。

今回のテーマは「休業特別支給金」です。

「休業特別支給金」について条文を読んでみましょう。

特別支給金規則第3条 (休業特別支給金) ① 休業特別支給金は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額とする。(以下省略) ② 省略 ③ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ④ 省略 ⑤ 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。 ⑥ 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。 |

★特別支給金の申請期限について

・休業特別支給金 → 2年以内

・それ以外 → 5年以内

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】※改正による修正あり

休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

【解答】

①【H24年出題】 〇

特別支給金の申請は、原則として関連する保険給付の請求と同時に行わなければなりません。

②【R2年出題】

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

【解答】

②【R2年出題】 ×

休業特別支給金の申請は支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行うこととされています。

③【H28年出題】

休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

【解答】

③【H28年出題】 ×

休業特別支給金の額は、1日につき「算定基礎日額」ではなく、「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額です。

★「給付基礎日額」と「算定基礎日額」の違いに注意しましょう。

・「給付基礎日額」について

→ 保険給付の計算のもとになります。

給付基礎日額は、原則として「労働基準法の平均賃金」に相当する額です。

「臨時に支払われた賃金」、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」は算入されません。

・「算定基礎日額」について

→ 「ボーナス特別支給金」の計算のもとになります。

「算定基礎年額」は、「負傷又は発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額です。

ただし、「特別給与の総額」が、給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額が算定基礎年額となります。

また、「150万円」を超える場合には、「150万円」となりますので、算定基礎年額の上限は150万円です。

※「臨時に支払われた賃金」は、給付基礎日額にも算定基礎年額の計算にも入りません。

なお、「算定基礎日額」は、算定基礎年額÷365です。

④【H28年出題】

休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】

④【H28年出題】 〇

休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならないとされています。

また、特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければなりません。

(特別支給金規則第12条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「介護補償給付」

R7-322 07.16

介護(補償)等給付の支給額

★介護補償給付の支給要件を確認しましょう。

・ 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有すること

・ 厚生労働省令で定める程度の障害であること

→第1級は「すべて」、第2級は「精神神経・胸腹部臓器の障害」のみ

・ 常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けていること

なお、以下の施設に入所している間は、介護補償給付は支給されません。

・ 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)

・ 病院又は診療所に入院している間

など

(法第12条の8第4項、則第18条の3の2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回は、介護補償給付として支給される額をみていきます。

条文を読んでみましょう。

第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 |

★「常時介護」の場合の支給額をみていきましょう。(則第18条の3の4)

「介護の費用として支出した額」(実費)が支給されるのが原則です。

ただし、上限と最低保障額が設定されています。

| ①介護の費用を支出した | 実費 (上限177,950円) |

親族等の介護を受けている | ②介護の費用を支出していない | 最低保障額 85,490円 |

③介護の費用を支出したが、 85,490円を下回る |

※「最低保障額」が適用されるのは、親族等(親族、友人、知人)の介護を受けている場合です。

※「随時介護」の場合は、上限88,980円、最低保障額42,700円です。

★介護補償給付は「月単位」で支給されます。

「支給すべき事由が生じた月」から「支給すべき事由が消滅した月」の各月について支給されます。

ただし、「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されません。

・上の表の②の場合

「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、介護補償給付は支給されません。(その翌月から支給されます)

・上の表の③の場合

「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、「実費」が支給されます。

過去問をどうぞ!

①【H19年選択式】

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< A >介護を要する状態にあり、かつ、 < A >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< B >に対し、その請求に基づいて行われる。

【解答】

①【H19年選択式】

<A> 常時又は随時

<B> 当該労働者

②【H23年出題】

介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

【解答】

②【H23年出題】 〇

条文を穴埋めでチェックしましょう

第19条の2

介護補償給付は、< A >を単位として支給するものとし、その月額は、 < B >介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して< C >が定める額とする。

・・・・・・・・・・・

<A> 月

<B> 常時又は随時

<C> 厚生労働大臣

③【H25年出題】

介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】

③【H25年出題】 〇

「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額が適用されません。

そのため、親族等による介護を受けたとしても、介護に要する費用として支出された額が労災保険法施行規則に定める額に満たない場合は、当該介護に要する費用として支出された額(実費)が支給されます。

④【R2年出題】

介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

【解答】

④【R2年出題】 ×

「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。」は誤りです。

「その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき」は、最低保障額が支給されます。(支給すべき事由が生じた月は支給されません。)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「派遣労働者」

R7-288 06.12

派遣労働者の労災についての出題

「派遣労働者」は、「派遣元事業主」とは「労働契約関係」にあり、「派遣先事業主」とは「指揮命令関係」にあります。

「派遣労働者」の労災保険は、労働契約関係にある派遣元事業主が労災保険の適用事業となります。

「労働者災害補償保険法に関しては、同法第3条第1項は「労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定しており、この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にあるという意味に解されており、また、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に課される以上、労災保険法と労働基準法との関係を考慮すれば、労災保険法の適用についても同様に取り扱い、派遣元事業主を労災保険の適用事業とすることが適当である。」とされています。

(昭61.6.30基発第383号)

さっそく過去問をどうぞ!

①【H22年選択式】

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が< A >との間の労働契約に基づき< A >の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき< B >の支配下にある場合には、一般に< C >があるものとして取り扱われる。

(選択肢)

① 業務起因性 ② 業務遂行性 ③ 条件関係 ④ 相当因果関係

⑤ 派遣先事業主 ⑥ 派遣先責任者 ⑦ 派遣元事業主

⑧ 派遣元事業主及び派遣先事業主

⑨ 派遣元事業主又は派遣先事業主

⑩ 派遣元責任者

【解答】

①【H22年選択式】

<A> ⑦ 派遣元事業主

<B> ⑤ 派遣先事業主

<C> ② 業務遂行性

(昭61.6.30基発第383号)

②【R1年出題】

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。

【解答】

②【R1年出題】 〇

①の選択式と同じ問題です。

(昭61.6.30基発第383号)

③【R1年出題】

派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。

【解答】

③【R1年出題】 〇

派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるとされています。

(昭61.6.30基発第383号)

④【R1年出題】

派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。

【解答】

④【R1年出題】 〇

<派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たって>

・派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となる

・したがって、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる

とされています。

(昭61.6.30基発第383号)

⑤【R1年出題】

派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。

【解答】

⑤【R1年出題】 〇

・保険給付請求書の事業主の証明は派遣元事業主が行います。

・派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写を当該保険給付請求書に添付させることとされています。

(昭61.6.30基発第383号)

⑥【R1年出題】

派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

【解答】

⑥【R1年出題】 ×

派遣労働者の保険給付の請求に当たり、保険給付請求書の事業主の証明は「派遣先」ではなく「派遣元事業主」が行うこととされています。

(昭61.6.30基発第383号)

⑦【H30年出題】

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

【解答】

⑦【H30年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

法第46条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主又は船員職業安定法に規定する船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「遺族補償年金」

R7-267 05.22

労災「遺族補償年金」の失権事由

遺族補償年金の失権事由をみていきましょう。

ちなみに、遺族補償年金には、「転給」の制度があります。

例えば、労働者が死亡し、要件を満たす妻と子がいる場合は、妻と子が受給資格者となります。受給資格者内の順位は①妻、②子で、遺族補償年金を受ける受給権者は、最先順位者の妻となります。

その後、妻が失権した場合、次順位者の子が受給権者となります。

では、失権について条文を読んでみましょう。

法第16条の4 ① 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。(=養子縁組の解消) (5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 (6) 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 ② 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 |

「妻」以外は、労働者の死亡当時、「年齢」要件か「障害」要件を満たしている必要があります。

例えば、年齢要件のみで受給資格者となった子の場合は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に失権します。

また、子が労働者の死亡の当時から引き続き障害状態にあり、「障害」要件を満たしている場合は、年齢は関係ありません。

障害状態でなくなった場合は失権しますが、障害状態でなくなっても年齢要件を満たしている場合(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき)は失権しません。

では、過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。

【解答】

①【H23年出題】 〇

遺族補償年金を受ける権利は、婚姻したときは消滅します。婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときでも、消滅します。

②【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅する。

【解答】

②【H23年出題】 ×

遺族補償年金を受ける権利は、「直系血族又は直系姻族である者の養子」となったときは、消滅しません。

③【H28年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

【解答】

③【H28年出題】 〇

自分の伯父は傍系血族です。遺族補償年金を受ける権利は、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったときは消滅しますので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。

④【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

【解答】

④【H23年出題】 ×

18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは消滅しません。

⑤【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

【解答】

⑤【H23年出題】 ×

障害の状態にあった祖父母がその障害の状態がなくなったときでも、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合(年齢要件を満たしている場合)は、消滅しません。

⑥【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

【解答】

⑥【H23年出題】 ×

障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときでも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき(年齢要件を満たしているとき)は、消滅しません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「休業補償給付」

R7-248 05.03

休業補償給付の支給額

さっそく「休業補償給付」について条文を読んでみましょう。

第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、その適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |

<部分算定日の例をみてみましょう>

午 前 | 午 後 |

通院のため休業 | 勤 務 |

給付基礎日額 → 12,000円

午後の労働に対する賃金 → 5,000円

休業補償給付の額

=(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)×100分の60

=(12,000円-5,000円)×100分の60

=4,200円

※複数事業労働者が、一方の事業場で休業し、他方の事業場で年次有給休暇を取得した場合なども部分算定日に該当します。

<部分算定日の休業補償給付のポイント!>

・(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)×100分の60

★「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合

→ (最高限度額を適用しない給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)×100分の60

★控除して得た額が最高限度額を超える場合

→ 最高限度額×100分の60

過去問をどうぞ!

①【R5年選択式】

労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。

(選択肢)

① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80

⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑨ 通院 ⑩ 能力喪失

⑪ 療養

【解答】

①【R5年選択式】

<A> ⑪ 療養

<B> ⑦ 4

<C> ② 100分の60

②【H30年出題】※改正による修正あり

業務上の傷病により、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

②【H30年出題】 〇

「療養開始後1年6か月」とは

→ 療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後は、「年齢階層別の最高限度額」が適用されます。

療養開始後1年6か月未満の場合は、「年齢階層別の最高限度額」は適用されませんので、「休業給付基礎日額から当該部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60」に相当する額となります。

③【R2年出題】

労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。

【解答】

③【R2年出題】 ×

例えば、給付基礎日額が10,000円、所定労働時間の労働した時間に対して支払われる賃金が給付基礎日額の20%(2,000円)の場合で考えてみましょう。

休業補償給付=(10,000円−2,000円)×100分の60=4,800円

休業特別支給金=(10,000円−2,000円)×100分の20=1,600円

休業補償給付と休業特別支給金とを合わせても、給付基礎日額の100%にはなりません。

④【H30年出題】

業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】

④【H30年出題】 〇

休業補償給付は、「賃金を受けない日」について支給されます。

「賃金を受けない日」は、以下のような日をいいます。

全部労働不能の場合 | 平均賃金の60%未満の金額しか受けない日 |

一部労働不能の場合 | ・労働不能の時間について全く賃金を受けない日 ・「平均賃金と実労働時間に対する賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日 |

問題文は、「全部労働不能」で休業中に「平均賃金の6割以上」の金額が支払われているので、「賃金を受けない日」に該当しません。そのため、休業補償給付は支給されません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「支給制限と費用徴収の違い」

R7-239 04.24

特別加入者に対する支給制限

労災保険の特別加入者は次の3種類です。

■中小事業主等

■一人親方その他の自営業者・特定作業従事者

■海外派遣者

特別加入者の「支給制限」について条文を読んでみましょう。

法第34条第1項第4号 中小事業主及びその事業に従事する者の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が中小事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。

法第35条第1項第7号 一人親方その他の自営業者・特定作業従事者の事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

法第36条第1項第3号 海外派遣者の事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |

ポイント!

「労働者」との違いに注意しましょう。

★労働者の場合

事業主が一般保険料(=労働者の保険料)を納付しない期間中に生じた事故については、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を「事業主から徴収することができる。」とされています。労働者の保険給付の支給を制限するのではなく、事業主から費用徴収します。

★特別加入者の場合

特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、費用徴収ではなく、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」と支給制限が行われます。

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】(※問題文修正しています)

事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。

【解答】

①【H26年出題】 ×

第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。

事業主からの費用徴収ではなく、支給制限が行われます。

ちなみに、支給制限の対象になるのは、「督促状の指定期限の翌日以後に生じた事故」です。

②【H26年出題】(※問題文修正しています)

事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。

【解答】

②【H26年出題】 ×

第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。

事業主からの費用徴収ではなく、支給制限が行われます。

ちなみに、支給制限の対象になるのは、「督促状の指定期限の翌日以後に生じた事故」です。

③【R3年出題】

特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】

③【R3年出題】 ×

特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定され、その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。

事業主からの費用徴収ではありません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「特別加入者」

R7-238 04.23

特別加入者「一人親方等」について

労災保険には「特別加入」の制度があります。

特別加入には大きく3つの種類があります。

・中小事業主等

・一人親方等、特定作業従事者

・海外派遣者

今回は、「一人親方等、特定作業従事者」についてみていきます。

★一人親方等が労災保険に特別加入する場合は、一人親方等の団体が手続きを行います。

一人親方等 |

↓ |

一人親方等の団体 |

↓ |

所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長経由) |

・一人親方等その他の自営業者とは、「厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者」と「その者が行う事業に従事する者」です。

厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりです。(則第46条の17)

(1) 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) (2) 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(大工、左官、とび職人など) (3) 漁船による水産動植物の採捕の事業((7)に掲げる事業を除く。) (4) 林業の事業 (5) 医薬品の配置販売の事業 (6) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業(廃品回収業) (7) 船員法第1条に規定する船員が行う事業 (8) 柔道整復師が行う事業 (9) 高年齢者の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、高年齢者が行う事業 (10) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業 (11) 歯科技工士が行う事業 (12) 特定受託事業者が「業務委託事業者」から業務委託を受けて行う事業又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの(特定フリーランス事業) |

ポイント!

「特定フリーランス事業」の特別加入について

・令和6年11月1日から対象となっています。

・企業等から業務委託を受けているフリーランス(特定フリーランス事業)が対象で、業種や職種は問われません。

・「特定作業従事者」とは、厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者です。厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりです。(則第46条の18)

・ 一定規模の農業の事業場において行う危険有害な農作業 ・ 特定の農業機械を用いる一定範囲の農作業 ・ 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの 職場適応訓練 事業主団体等委託訓練として行われる作業 ・ 家内労働者又は補助者が行う作業のうちプレス機械を使う加工作業等の特定のもの ・ 労働組合等の常勤役員が行う集会の運営、団体交渉等の労働組合等の活動に係る作業 ・ 介護関係業務に係る作業及び家事支援作業 ・ 芸能の提供の作業または演出・企画の作業 ・ アニメーションの制作の作業 ・ 情報処理システムの設計、開発、管理、監査その他の情報処理に係る作業 |

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。

【解答】

①【R3年出題】 ×

介護作業に加え、「家事支援作業」が新たに特別加入の対象となったのは、平成30年4月です。「家事支援作業」は、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務です。

介護作業従事者として特別加入している者は、「介護作業及び家事支援作業」のいずれの作業にも従事するものとして取り扱われます。

そのため、平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることがあります。

(則第46条の5、平30.2.8基発0208第1号)

②【H30年選択式】

労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、< A >の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。

通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。< B >はその一例に該当する。

(選択肢)

A | ① 介護事業 ② 畜産業 ③ 養蚕業 ④ 林業 |

B | ① 医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者 ② 介護作業従事者 ③ 個人タクシー事業者 ④ 船員法第1条に規定する船員 |

【解答】

②【H30年選択式】

<A> ④ 林業

<B> ③ 個人タクシー事業者

★<B>について

一人親方等・特定作業従事者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者については、「通勤災害」に関する保険給付が適用されません。

<通勤災害が適用されない者>

・ 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー・個人貨物運送業者など)

・ 漁船による自営漁業者

・ 危険有害な農作業(特定農作業・指定農業機械作業)に従事する者

・ 一定規模の農業の事業場において行う危険有害な農作業に従事する者

・ 家内労働に従事する者

(則第46条の22の2)

③【R3年出題】

労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】

③【R3年出題】 ×

労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確に区別できないため、通勤災害に関する労災保険は適用されません。

②【H26年出題】

特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

【解答】

②【H26年出題】 〇

家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されません。

③【H22年出題】

一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

【解答】

③【H22年出題】 ×

一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、通勤災害は適用されません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「治ゆする前の保険給付」

R7-233 04.18

【労災】治ゆ前の保険給付(療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金)

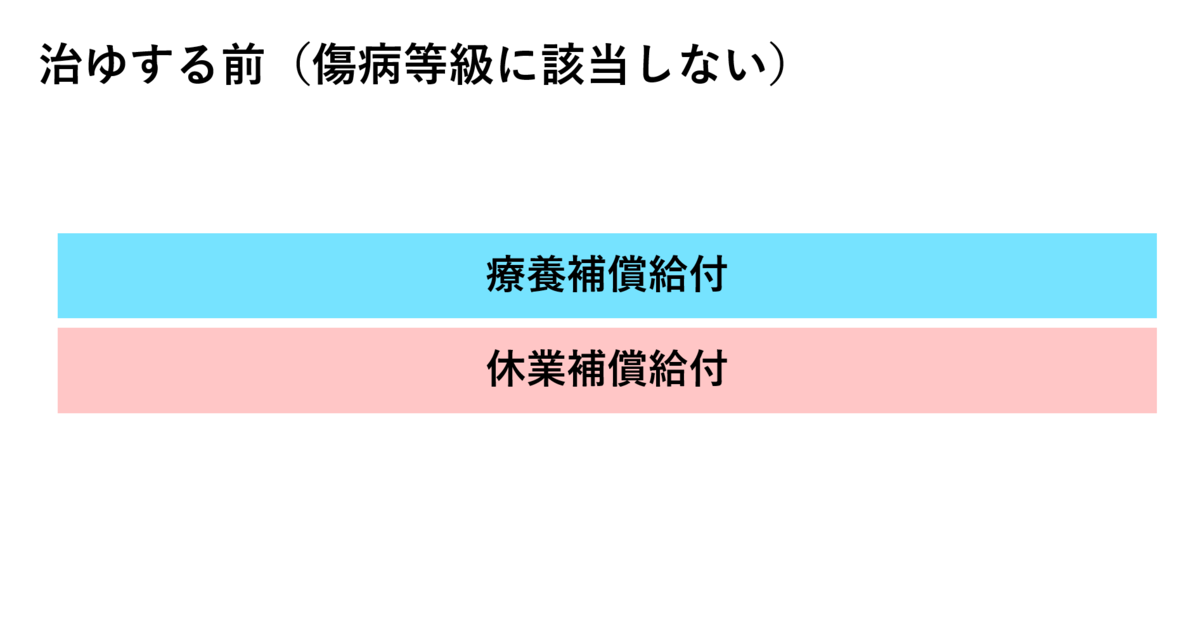

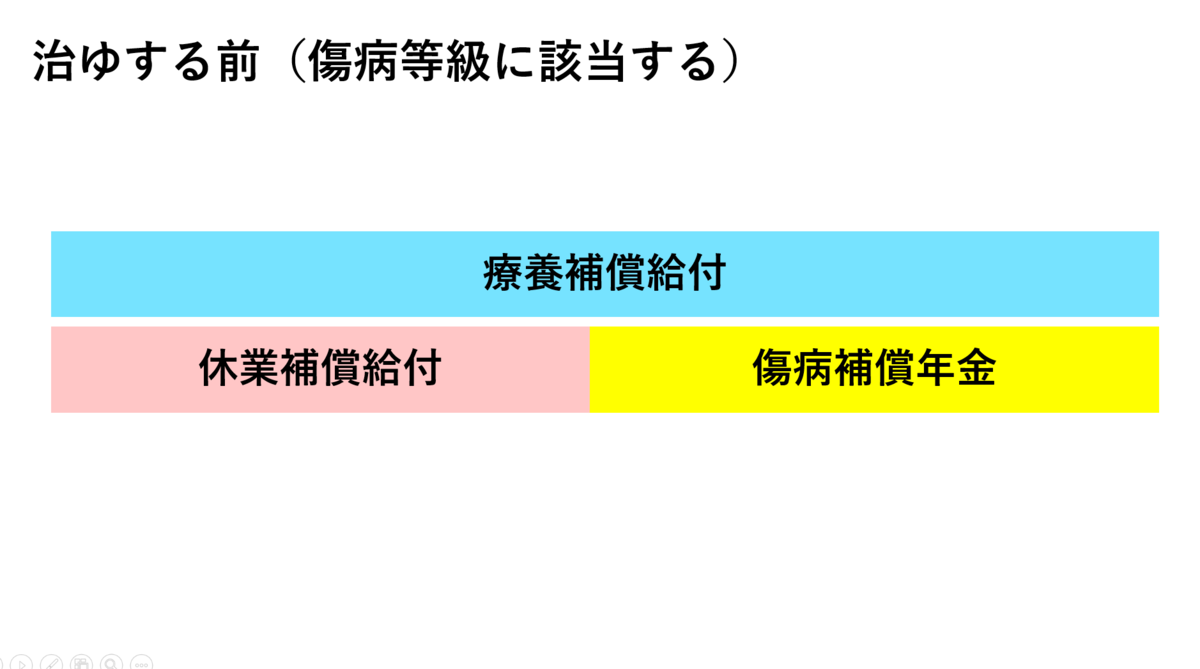

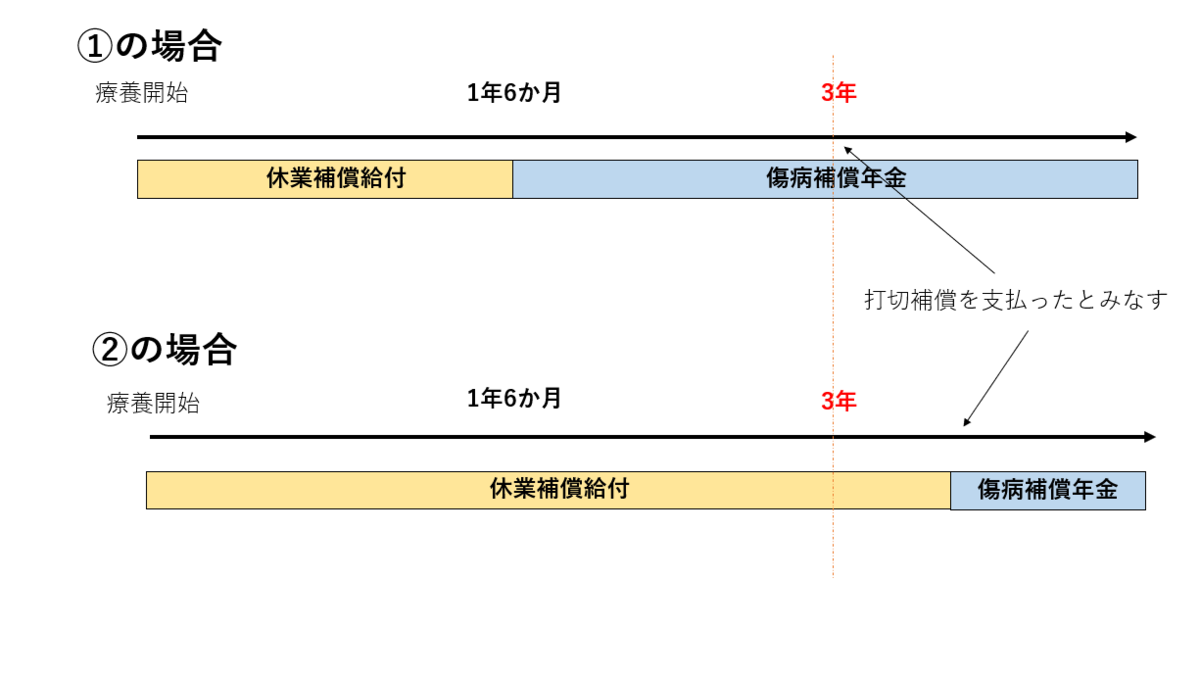

治ゆ前の保険給付の関係を図でイメージしましょう。

ポイント!

「療養補償給付」と「休業補償給付」は併給されます。

「療養補償給付」と「傷病補償年金」は併給されます。

「休業補償給付」と「傷病補償年金」は併給されません。

では、過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

傷病の状況が残った場合でも、その症状が安定し、症状が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付は行われない。

【解答】

①【H21年出題】 〇

療養補償給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで(治ゆするまで)行われます。

傷病の状況が残った場合でも、その症状が安定し、症状が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとされます。

治ゆすると療養補償給付は行われません。ただし、再発した場合は、再び療養補償給付が行われます。

(昭23.1.13基災発第3号)

②【H30年出題】

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】

②【H30年出題】 ×

1年ではなく「1年6か月」です。

「傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後「1年6か月」を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級から3級)に該当すること。

(法第12条の8第3項)

③【H24年出題】

療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。

【解答】

③【H24年出題】 〇

療養補償給付も、休業補償給付も「治ゆ」する前に支給される給付ですが、療養補償給付は「治療」、休業補償給付は「所得補償」のためのものです。

療養補償給付と休業補償給付は併給される場合があります。

(法第13条、第14条)

④【H24年出題】

療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】

④【H24年出題】 〇

療養補償給付も、傷病補償年金も「治ゆ」する前に支給される給付ですが、療養補償給付は「治療」、傷病補償年金は「所得補償」のためのものです。

療養補償給付と傷病補償年金は併給される場合があります。

(法第12条の8第3項、法第13条)

⑤【H24年出題】

休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】

⑤【H24年出題】 ×

法第18条第2項で、「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。」と規定されています。

休業補償給付は、傷病補償年金と併給されることはありません。

なお、「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」とされています。

傷病補償年金の支給事由が生じた場合は、その支給すべき事由が生じた月の末日までは、休業補償給付が支給されます。

1月 | 2月 | 3月 |

| 傷病補償年金の 支給事由が発生 |

|

休業補償給付 | 休業補償給付 | 傷病補償年金 |

⑥【H30年出題】

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】

⑥【H30年出題】 〇

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはありません。⑤の問題と同じです。

⑦【H29年出題】

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

【解答】

⑦【H29年出題】 〇

傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅しますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。

8月 | 9月 | 10月 |

| 傷病補償年金の受給権 消滅 |

|

傷病補償年金 | 傷病補償年金 | 休業補償給付 |

⑧【H21年出題】

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けられない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。

【解答】

⑧【H21年出題】 ×

「政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する」が誤りです。

休業補償給付が支給されるには、労働者の請求が必要です。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「事業主からの費用徴収」

R7-226 04.11

事業主からの特別の費用徴収「故意・重大な過失」の認定

一定の要件に該当する事故については、事業主の注意を促すために、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができます。

条文を読んでみましょう。

第31条第1項 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 (1) 事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間(政府が認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故 (2) 事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故 (3) 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 |

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故として、正しいものはどれか。

<A> 事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故

<B> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故

<C> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

<D> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故

<E> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故

【解答】

①【H26年出題】

<A> ×

保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故でも、「重大でない過失」の場合は、費用徴収されません。

<B> ×

一般保険料を納付しない期間中に生じた事故について費用徴収が行われるのは、「督促状に指定する期限後の期間」に限られます。政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故については、費用徴収されません。

<C> 〇

事業主が重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故については、費用徴収が行われます。

<D> ×

「第一種特別加入保険料」を納付しない期間中に生じた事故は、費用徴収の対象になりません。特別加入者の場合は、「支給制限」の対象になります。(法第34条)

<E> ×

<D>と同じく、特別加入者の場合は、「支給制限」の対象になります。(法第35条

②【R1年選択式】

労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後< A >以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから< B >を経過してもなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。

<選択肢>

<A> ① 3日 ② 5日 ③ 7日 ④ 10日

<B> ① 3か月 ② 6か月 ③ 9か月 ④ 1年

【解答】

<A> ④10日

<B> ④ 1年

ポイント!

① 事業主の故意の認定

保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがある事業主であって、その提出を行っていないものについては、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

② 事業主の重大な過失の認定

保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収の対象とする。費用徴収率は40%とする。

(令5.7.20基発第0720第1号)

③【H27年出題】

事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

【解答】

③【H27年出題】 〇

保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定され、原則、費用徴収率は100%となります。

(令5.7.20基発第0720第1号)

④【H27年出題】

事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

【解答】

④【H27年出題】 〇

加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定され、原則、費用徴収率は100%となります。

(令5.7.20基発第0720第1号)

⑤【H27年出題】

事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。

【解答】

⑤【H27年出題】 〇

保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定され、費用徴収率は40%となります。

(令5.7.20基発第0720第1号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「社会保険との調整」

R7-199 03.15

同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合

同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合のポイントを確認しましょう。

同一の事由により、障害補償年金・傷病補償年金・休業補償給付と 厚生年金保険法の障害厚生年金及び国民年金法の障害基礎年金 が支給される場合

同一の事由により、遺族補償年金と 厚生年金保険法の遺族厚生年金及び国民年金法の遺族基礎年金若しくは寡婦年金 が支給される場合

労災保険の年金給付は「政令で定める率」を乗じて得た額(減額された額)となります。 ※厚生年金保険・国民年金の年金は、全額支給され、減額されません。(労働者が自ら保険料を負担しているからです。)

※通勤災害、複数業務要因災害に関する保険給付も同様に減額されます。 (法別表第1、法第14条第2項) |

過去問をどうぞ!

①【H18年出題】

労災保険の年金たる保険給付(以下「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。

【解答】

①【H18年出題】 ×

労災年金と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合は、労災年金は、減額された額が支給されます。

②【H12年出題】

休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。

【解答】

②【H12年出題】 〇

年金だけでなく、休業補償給付も、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されます。

(法第14条第2項)

③【H12年出題】

労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。

【解答】

③【H12年出題】 〇

労災保険の各種年金給付の額は、「同一の事由」により、厚生年金保険法又は国民年金法の年金を受けることができる場合は、減額されます。

老齢厚生年金、老齢基礎年金を受けることができても、支給事由が異なりますので、労災保険の各種年金給付は減額されません。

④【R5年出題】

同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額とする。

【解答】

④【R5年出題】 〇

同一の事由により障害補償年金と「障害厚生年金及び障害基礎年金」を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となります。

(令第2条)

⑤【R5年出題】

障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

障害基礎年金のみを既に受給している者が「新たに」障害補償年金を受け取る場合は、支給事由が異なりますので、障害補償年金の額は、減額されません。

⑥【R5年出題】

障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額とする。

【解答】

⑥【R5年出題】 ×

障害基礎年金と遺族補償年金は、支給事由が異なりますので、遺族補償年金は減額されません。

⑦【R5年出題】

同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】

⑦【R5年出題】 〇

同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、「0.80」の調整率を乗じて得た額となります。

(令第2条)

⑧【R5年出題】

遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】

⑧【R5年出題】 ×

遺族基礎年金と障害補償年金は支給事由が異なりますので、障害補償年金は減額されません。

⑨【H14年出題】

同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。

【解答】

⑨【H14年出題】 ×

厚生年金保険法で、「当該傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には、障害手当金を支給しない。」と定められています。(厚生年金保険法第56条第3号)

同一事由による障害手当金は不支給となり、障害補償一時金又は障害一時金は全額支給されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<労災保険法>遺族補償一時金

R7-189 03.05

<労災>遺族補償一時金を受けることができる遺族

今回は、遺族補償一時金を受けることができる遺族についてみていきます。

条文を読んでみましょう。

第16条の7 ① 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 (1) 配偶者 (2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 (3) 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 ② 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。 |

遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位を確認しましょう。

① | 配偶者(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく) |

② | 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた 子、父母、孫、祖父母 |

③ | 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった 子、父母、孫、祖父母 |

④ | 兄弟姉妹(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく) |

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

<A> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。

<B> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。

<C> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。

<D> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。

<E> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

【解答】

①【R3年出題】

<A> ×

労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より「後順位」となります。

配偶者は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、第1順位です。

<B> 〇

生計を維持していた祖父母は、生計を維持していなかった父母より先順位です。

<C> 〇

生計を維持していた孫は、生計を維持していなかった子より先順位です。

<D> 〇

生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった子より後順位です。

兄弟姉妹は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、順位は最後です。

<E> 〇

生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった父母より後順位です。

②【H25年出題】

労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】

②【H25年出題】 〇

遺族補償一時金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。

③【H28年出題】

遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

【解答】

③【H28年出題】 ×

遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることもあります。

<例>

・遺族補償年金を受けていた死亡労働者の妻が再婚し、遺族補償年金が失権。他に遺族補償年金の受給権者がいない場合で

↓

・妻に支給された遺族補償年金の額の合計が1000日未満の場合

↓

・1000日分との差額が遺族補償一時金として妻に支給されます

※身分は、労働者の死亡当時の身分関係で判断されます。再婚したとしても、労働者の死亡当時は労働者の妻だったので、一時金を受ける資格があります。

④【H18年出題】

遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】

④【H18年出題】 ×

遺族補償給付には、「年金」と「一時金」があります。

「年金」は「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」が絶対条件です。

しかし「一時金」は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」でなくても、対象となります。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

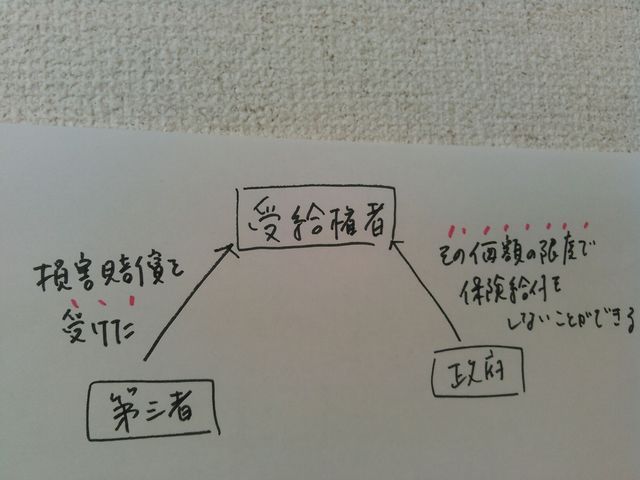

<労災保険法>遺族補償年金

R7-177 02.21

<労災>遺族補償年金の受給資格者と受給権者

労災保険法の「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。

今回は「遺族補償年金」の対象になる遺族についてみていきます。

遺族補償年金には「受給資格者」と「受給権者」があります。

遺族補償年金を受ける資格のある遺族が「受給資格者」です。受給資格者には、順位があり、その中の最先順位の遺族が実際に年金を受給する「受給権者」となります。

受 給 資 格 者 | ① | 受給権者 |

② |

| |

③ |

| |

④ |

| |

⑤ |

|

なお、遺族補償年金には「転給」の制度があります。

①の遺族が失権した場合は、②の遺族に受給権が移ります。

では、条文を読んでみましょう。

第16条の2第1項~第3項 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 (3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 (4) 前3号の要件(年齢要件)に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

③ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。 |

ポイント!

・労働者の死亡当時、労働者の収入によって生計を維持していたものが対象です。

・妻以外は、労働者の死亡当時、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たしていることが必要です。

★昭40法附則第43条について

・夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものも遺族補償年金を受けることができる遺族とされます。

・ただし、その者が60歳に達する月までの間は、遺族補償年金は支給停止されます。(若年停止)といいます。

★受給資格者の順位は次のようになります。

① | 「妻」又は「60歳以上又は障害状態の夫」 |

② | 18歳の年度末までの間にある又は障害状態の子 |

③ | 60歳以上又は障害状態の父母 |

④ | 18歳の年度末までの間にある又は障害状態の孫 |

⑤ | 60歳以上又は障害状態の祖父母 |

⑥ | 18歳の年度末までの間にある又は60歳以上又は障害状態の兄弟姉妹 |

⑦ | 55歳以上60歳未満の夫 |

⑧ | 55歳以上60歳未満の父母 |

⑨ | 55歳以上60歳未満の祖父母 |

⑩ | 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 |

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。

【解答】

①【H28年出題】 〇

遺族補償年金は、業務上の即死又は業務上の負傷若しくは疾病に起因する死亡の場合に支給されます。

傷病補償年金の受給者がその傷病が原因で死亡した場合は、業務上の死亡となり、遺族補償年金が支給されます。

②【H28年出題】

労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

【解答】

②【H28年出題】 ×

「生計を維持していた」とは、「専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持していることを要せず、相互に収入の全部又は一部をもって生計費の全部又は一部を共同計算している状態があれば足りる。共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになる」とされています。

問題文の「労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻」は、「生計を維持していた」に当たりますので、遺族補償年金を受けることができます。

(昭41.1.31基発73号)

③【H19年出題】

遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。

【解答】

③【H19年出題】〇

遺族の要件の一つである「厚生労働省令で定める障害の状態」のキーワードは、「第5級以上」、「労働が高度の制限を受ける」の部分です。

なお、この規定は、複数事業労働者遺族年金にも準用されます。

(則第15条)

④【R5年出題】

妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。

【解答】

④【R5年出題】 ×

夫については、労働者の死亡当時、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。

「障害の状態にない50歳の夫」は、両方とも満たしていませんので、遺族補償年金は受けられません。

⑤【R2年出題】

業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。

【解答】

⑤【R2年出題】 ×

「子」については、労働者の死亡当時、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。

・19歳の大学生について

→「年齢要件」を満たしていませんので、受給資格者になりません。なお、「障害要件」を満たしていれば受給資格者となります。

・17歳の高校生について

→「年齢要件」を満たしていて、かつ、「定期的に養育費を送金されていた=生計を維持されていた」ので、受給資格者となります。

⑥【R5年出題】

労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。

【解答】

⑥【R5年出題】 ×

「労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす」とされています。生まれたときから、受給資格者となります。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法(介護補償給付その2)

R7-162 02.06

介護補償給付の支給額(原則実費・上限、最低保障額あり)

前回は、介護補償給付の支給要件についてお話ししました。

今回は、介護補償給付として支給される額をみていきます。

★原則は介護費用として支払った額(実費)が支給されますが、上限と最低保障額があることがポイントです。

では、条文を読んでみましょう。

第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

則第18条の3の4 (介護補償給付の額) (1) その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合 → その月において介護に要する費用として支出された費用の額(実費) ※その額が177,950円を超えるときは、177,950円とする。(上限) (2) 親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合(最低保障額が適用される) ・ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある・親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある・介護に要する費用として支出された費用の額が81,290円に満たないとき → 81,290円(最低保障額) ・ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない・親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある(介護費用を支出せず、親族等による介護のみ) → 81,290円(最低保障額) |

★「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額が適用されません

「支給すべき事由が生じた月」において、介護に要する費用として支出された額が81,290円に満たない → 介護に要する費用として支出された額(実費・最低保障なし)

そのため、「支給事由が生じた月」に親族等による介護を受けた場合でも、介護に要する費用として支出された費用がゼロの場合は、介護補償給付の額もゼロとなります。

★ 「随時介護を要する状態」の場合は、上限が「88,980円」、最低保障額が「40,600円」となります。常時介護の2分の1です。(端数処理があります)

過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

【解答】

①【H23年出題】 〇

介護補償給付は、「月」単位で支給されます。

②【H25年出題】

介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】

②【H25年出題】 〇

★最低保障額のポイント!

・ 「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額は適用されません。

・ 最低保障額が適用される要件は、「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある」ことです。

※ 例えば、「支給すべき事由が生じた月」が1月で、介護に要する費用として支出された額が81,290円未満で、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合

→ 1月は最低保障額が適用されませんので、介護補償給付の額は「介護に要する費用として支出された額=実費」です。

2月以降は最低保障額の81,290円が支給されます。

1月 | 2月 | 3月 | 4月 |

実 費 | 最低保障額 | 最低保障額 | 最低保障額 |

③【R2年出題】

介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

【解答】

③【R2年出題】 ×

介護費用を支払わなくても、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合は、介護補償給付は支給されます。

※ ただし、「支給すべき事由が生じた月」は最低保障はありません。

例えば「支給すべき事由が生じた月」が1月で、介護に要する費用を支出しないで、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合

→ 1月は最低保障額が適用されませんので、介護補償給付は支給されません。

2月以降は最低保障額の81,290円が支給されます。

1月 | 2月 | 3月 | 4月 |

支給なし | 最低保障額 | 最低保障額 | 最低保障額 |

なお、「介護に要した費用の額の証明書」は、「介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合」に、添付しなければなりません。介護費用を支払っていない場合は、添付する必要はありません。

(則第18条の3の5)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法(介護補償給付その1)

R7-161 02.05

介護補償給付の支給要件

介護補償給付が支給される要件と、支給されない場合をみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

第12条の8第4項 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) (2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 (3) 病院又は診療所に入院している間 |

★厚生労働省令で定める程度とは?

→「第1級(すべて)」と「第2級の精神神経の障害、胸腹部臓器の障害」です。

★障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものとは?

(1) 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する施設であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの

など

過去問をどうぞ!

①【H19年選択式】

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< A >介護を要する状態にあり、かつ、 < A >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< B >に対し、その請求に基づいて行われる。

【解答】

①【H19年選択式】

<A> 常時又は随時

<B> 当該労働者

②【H21年出題】

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

【解答】

②【H21年出題】 ×

介護補償給付は、「常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき」に支給されます。

「その障害の程度にかかわらず」ではなく、「障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のもの」であることが要件です。

③【H24年出題】

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。

【解答】

③【H24年出題】 〇

老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間は、介護補償給付は支給されません。

(則第18条の3の3)

④【H30年出題】

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。

【解答】

④【H30年出題】 ×

病院又は診療所に入院している間は、介護補償給付は行われません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「支給制限」

R7-149 01.23

<労災>支給制限(労働者に対するペナルティ)

例えば、労働者が故意にケガの原因となった事故を生じさせた場合は、労災保険の保険給付は行われません。

事故の発生について労働者に非がある場合は、保険給付の支給制限を行うことによってペナルティが課されます。

支給制限の条文を読んでみましょう。

第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

【解答】

①【H29年出題】 〇

「故意に」のときは、政府は、「保険給付を行わない」=絶対的給付制限となります。

②【H26年出題】

業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】

②【H26年出題】 〇

「故意に」のときは、絶対的給付制限です。

③【H26年出題】

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】

③【H26年出題】 〇

「故意に」のときは、絶対的給付制限です。

④【H26年出題】

業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

④【H26年出題】 〇

「正当な理由なく療養に関する指示に従わない」場合は、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」となります。

⑤【R2年出題】

業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】

⑤【R2年出題】 〇

「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」のは、「重大な過失」の場合です。単なる「過失」の場合は、支給制限は行われません。

⑥【R2年出題】

業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】

⑥【R2年出題】 ×

「故意の犯罪行為」の場合は、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」です。

⑦【R6年出題】

労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

⑦【R6年出題】 〇

「重大な過失」の場合は、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」となります。

⑧【R2年出題】

業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】

⑧【R2年出題】 〇

「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができるとなります。指示に従わないことに正当な理由があれば、支給制限は行われません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険の特別加入制度

R7-137 01.11

労災特別加入者のうち「中小事業主等」について

労災保険には「特別加入制度」があります。

・労災保険法は「労働者」を保護するための制度ですが、労働者に準じて保護するにふさわしい者は、特別加入することができます。

・また、労災保険は日本国内に限って適用されますが、日本から海外の事業場に派遣された労働者についても、特別加入することができます。

特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つの種別があります。

今回は、「中小事業主等」についてお話しします。

「中小事業主等」として特別加入できる者の要件を確認しましょう。

① 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)

② ①の事業主が行う事業に従事する者(→家族労働者や法人企業の場合の代表権をもたない重役など)

※厚生労働省令で定める数について

金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |

卸売業、サービス業 | 100人以下 |

上記以外 | 300人以下 |

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】※改正による修正あり

労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。

【解答】

①【H26年出題】 〇

特別加入の制度は、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨で設けられています。

(昭40.11.1基発第1454号)

②【H30年選択式】

労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で< A >に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は< B >を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は< C >である。

<選択肢>

A | ① 社会保険事務所 ② 商工会議所 ③ 特定社会保険労務士 ④ 労働保険事務組合 |

B | ① 小売業 ② サービス業 ③ 不動産業 ④ 保険業 |

C | ① 20,000円 ② 22,000円 ③ 24,000円 ④ 25,000円 |

【解答】

<A> ④ 労働保険事務組合

<B> ② サービス業

<C> ④ 25,000円

(法第33条第1号、第34条、則第46条の16、則第46条の20)

③【R4年出題】

厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

<A> 金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

<B> 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

<C> 小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

<E> 保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

【解答】

③【R4年出題】

<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法の歴史

R7-129 01.03

労災保険法の沿革をお話しします~労災保険の歴史

★ 労働者災害補償保険法は、昭和22年4月7日公布、同年9月1日から施行されました。

★ 労働条件の最低基準を定めた労働基準法は昭和22年9月に施行、同時に、業務上の災害を保護するため、労働者災害補償保険法が施行されました。

<その後の主な改正>

■昭和48年

「通勤災害」について、業務災害に準じた保護が加えられることになりました

■平成13年

「二次健康診断等給付」が施行されました。「二次健康診断」とその結果に基づく「特定保健指導」を労災保険の保険給付として行うことになりました。

■令和2年

「複数業務要因災害」に関する保険給付が加わりました。

条文を読んでみましょう。

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |

労災保険の第1の目的は「保険給付」を行うことです。

第2の目的が、「社会復帰促進等事業」です。

第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 (1) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 (2) 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。) (3) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 (4) 二次健康診断等給付

第29条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 (1) 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 (2) 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 (3) 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 |

過去問をどうぞ!

【令和元年選択式】 ※改正による修正あり

労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、< A >法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び< B >給付の4種類である。通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び< C >年金である。

<選択肢>

<A> ① 労働関係調整 ② 労働基準 ③ 労働組合 ④ 労働契約

<B> ① 求職者 ② 教育訓練 ③ 失業等 ④ 二次健康診断等

<C> ① 厚生 ② 国民 ③ 傷病 ④ 老齢

【解答】

<A> ② 労働基準

<B> ④ 二次健康診断等

<C> ③ 傷病

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)

R7-113 12.18

<令和6年の問題を振り返って>複数事業労働者の休業(補償)等給付について

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう

今日は、労災保険法の択一式です。

■複数事業労働者の給付基礎日額の算定方法を確認しましょう。

法第8条第3項 複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。 |

複数事業労働者の給付基礎日額は、複数の就業先ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。

■「部分算定日」定義を確認しましょう。

★療養のために所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日

★賃金が支払われる休暇(有給休暇、通勤手当・住宅手当等が支給される休業日)

例えば、給付基礎日額が10,000円、午前中の労働に対する賃金が4,000円の場合、休業(補償)等給付の額は以下の式で計算します。

(10,000円-4,000円)×60%=3,600円

・(給付基礎日額-部分算定日に対して実際に支払われた賃金)×60%です。

「複数事業労働者」についての通達を確認しましょう。

<複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給要件について>

(1) 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下「休業(補償)等給付」という。)の給付事由

①「療養のため」

②「労働することができない」ために

③「賃金を受けない日」という3要件を満たした日の

第4日目から支給されます。

(2) 「労働することができない」とは

必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいいます。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはなりません。 |

★複数事業労働者について

複数就業先における全ての事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する必要があります。

→ 例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められないことから、「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給決定となります。

→ ただし、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがあります。

(3) 「賃金を受けない日」について

「賃金を受けない日」には、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日があります。 →賃金の一部を受けない日とは ① 所定労働時間の全部について「労働することができない」場合で、平均賃金の 60%未満の金額しか受けない日 ② 通院等のため所定労働時間の一部について「労働することができない」場合で、当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日 |

★複数事業労働者については

複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより賃金を受けない日に該当しない状態でありながら、他の事業場において、傷病等により無給での休業をしているため、賃金を受けない日に該当する状態があり得ます。

したがって、複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る「賃金を受けない日」の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行うこととされています。

その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱うこととなっています。

一方、全ての事業場において賃金を受けない日に該当しない場合は、当該日は「賃金を受けない日」に該当せず、保険給付を行わないこととなっています。

(令和3年3月18日/基管発0318第1号/基補発0318第6号/基保発0318第1号/)

では、令和6年の問題をどうぞ!

①【R6年問4-A】

休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。

【解答】

①【R6年問4-A】 〇

A社では労働者として就労している。しかし、B社では業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない。

→「労働することができない」に該当すると認められることがある。

②【R6年問4-B】

休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。

【解答】

②【R6年問4-B】 〇

A社では、年次有給休暇等により平均賃金相当額の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態である。しかし、B社では無給での休業をしている

→ 「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)

R7-082 11.16

<令和6年の問題を振り返って>労災特別加入(海外派遣者)について

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、労災保険法の択一式です。

特別加入には、次の3つの種類があります。

中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者(役員等) |

一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等) 特定作業従事者 |

海外派遣者 |

今日は、「海外派遣者」についてみていきます。

海外派遣者として特別加入できるものの範囲を確認しましょう。(労災保険法第33条)

■独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者

■日本国内の事業主(有期事業を除く)から、海外で行われる事業に労働者として派遣される者

※「労働者として派遣される者」と「海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される者」があります。

令和6年の問題をどうぞ!

①【R6問6-A】

海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

【解答】

①【R6問6-A】 〇

海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができます。

(法第36条)

②【R6問6-B】

海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。

【解答】

②【R6問6-B】 〇

海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係は、転勤、在籍出向、移籍出向など様々な形態で処理されていたとしても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではありません。

(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)

ちなみに、「海外出張」については、特別加入しなくても、国内の所属の事業場の労災保険から保険給付が行われます。

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。

【解答】

①【H24年出題】 ×

派遣先の海外の事業が中小規模の場合は、その事業の代表者は、労災保険の海外派遣者として特別加入の対象となります。

中小規模の事業(特定事業といいます)は以下の通りです。

業 種 | 労働者数 |

金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |

卸売業・サービス業 | 100人以下 |

上記以外の業種 | 300人以下 |

なお、特定事業に該当しない場合は、代表者などは特別加入できません。労働者のみが対象となります。

②【H26年出題】

日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。

【解答】

②【H26年出題】 ×

現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない、とされています。

問題文の海外支店に直接採用された者は、特別加入できません。

(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)

③【R3年出題】

日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

【解答】

③【R3年出題】 〇

海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限りません。既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である、とされています。

海外派遣されてからでも派遣元の事業主が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができます。

(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)

R7-065 10.29

<令和6年の問題を振り返って>通勤災害と認められた事例、認められなかった事例【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、労災保険法の択一式です。

通勤災害と認められた事例と認められなかった事例をみていきます。

令和6年の問題をどうぞ!

①【R6年問2-A】

マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。

【解答】

①【R6年問2-A】 ×

通勤災害と認められます。

・ マイカー通勤者が車のライトの消し忘れなどに気づき、駐車場に引き返すことは一般にあること。

・ いったん事業場に入った後でも、まだ時間の経過もほとんどないことから通勤に通常随伴する行為と認められる。

(昭和49.6.19基収第1739号)

②【R6年問2-B】

マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。

【解答】

②【R6年問2-B】 ×

通勤災害と認められます

・ 妻の勤務先が同一方向にあり、かつ、夫の通勤経路からそれほど離れていない

・ 通勤をマイカーで行い、妻の勤務先を経由することは通常おこなわれるもの

・ 当該経路は合理的な経路として取り扱うのが妥当

(昭和49.3.4基収第289号)

③【R6年問2-C】

頸椎を手術した配偶者の看護のため、手術後1か月ほど姑と交替で1日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が、当該病院から徒歩で出勤する途中、横断歩道で軽自動車にはねられ負傷したした場合、当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱・中断することなく出勤していたとしても、通勤災害とは認められない。

【解答】

③【R6年問2-C】 ×

通勤災害と認められます。

・入院中の夫の看護のため、妻が病院に寝泊まりすることは社会慣習上、通常行われること

・手術当日から長期間継続して寝泊まりしていた事実がある

・被災当日の当該病院は、被災労働者にとって就業のための拠点としての「住居」と認められる

(昭和52.12.23基収第981号)

④【R6年問2-D】

労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。

【解答】

④【R6年問2-D】 〇

通勤災害とは認められません。

・事業主の支配下にある事業場施設の状況により生じた災害である

(昭和49.4.9基収第314号)

⑤【R6年問2-E】

長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。

【解答】

⑤【R6年問2-E】 ×

通勤災害とは認められません。

・ 発病の原因となるような通勤による負傷又は通勤に関連する突発的なできごとなどが認められないため「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」とは認められない

・ 通勤を単なるきっかけとして偶然に生じたものに過ぎない

(昭和50.6.9基収第4039号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<社労士労災保険>通勤について

R7-064 10.28

労災「通勤」の定義についてお話しします

「通勤」の定義は、選択式でも択一式でも、よく出題されます。

用語の意義など、一つずつ解説します。

「通勤」とは、 労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と就業の場所との間の往復

(2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

(3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

YouTubeでお話ししています

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)

R7-047 10.11

<令和6年出題労災>遺族補償年金の受給権の消滅【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、労災保険法の択一式です。

遺族補償年金の受給権の消滅について条文を読んでみましょう。

第16条の4第1項 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。 (5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 (6) 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 |

★(6)について

夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、労働者の死亡当時、「年齢」か「障害」のどちらかの要件を満たす必要があります。

「障害要件」に該当しなくなった場合は、受給権は消滅します。

ただし、障害要件に該当しなくなっても、年齢要件を満たしていれば、受給権は消滅しません。

令和6年の問題をどうぞ!

【R6年問5】

遺族補償年金の受給権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。

ア 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。

イ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。

ウ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。

エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。

オ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。

【解答】

ア 〇

遺族補償年金の受給権者が死亡したときには受給権は消滅します。

イ 〇

遺族補償年金の受給権者が婚姻をしたときには受給権は消滅します。届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合でも消滅します。

ウ 〇

遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときには、受給権は消滅します。届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合でも消滅します。

エ ×

遺族補償年金の受給権者である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには、受給権は原則として消滅します。

ただし、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは、18歳の年度末になっても消滅しません。

「労働者の死亡時から引き続き障害の状態にあるときは消滅しない」という要件が抜けているので誤りです。

オ ×

「エ」の問題と同じです。

過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。

【解答】

①【H23年出題】 〇

遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅します。

②【H28年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

【解答】

②【H28年出題】 〇

遺族補償年金の受給権は、当該遺族が「直系血族又は直系姻族以外の者」の養子になったときには消滅します。自分の伯父は、直系血族でも直系姻族でもありませんので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。

③【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

【解答】

③【H23年出題】 ×

兄弟姉妹が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、原則として遺族補償年金の受給権は消滅します。

ただし、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは消滅しません。

④【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

【解答】

④【H23年出題】 ×

労働者の死亡の当時60歳以上であった祖父母は、労働者の死亡時に年齢要件を満たしていますので、障害の状態がなくなっても遺族補償年金の受給権は消滅しません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)

R7-024 9.18

<令和6年度労災>支給制限、受給権の保護、不正受給者からの費用徴収など【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、労災保険法の択一式です。

では、令和6年問7の問題をどうぞ!

① 【R6年出題】

労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

① 【R6年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

法第12条の2の2第2項 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |

「故意」の場合の条文と比較しましょう。

法第12条の2の2第1項 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 |

「全部又は一部を行わないことができる」と「行わない」の違いを意識してください。

②【R6年出題】

労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

【解答】

②【R6年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

第16条の9第1項 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。 |

「重大な過失」により死亡させた場合の給付制限はありません。

③【R6年出題】

労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。

【解答】

③【R6年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

第14条の2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。 (1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 (2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(休業補償給付を行わない場合) 則第12条の4 法第14条の2の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 (1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 (2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合 |

④【R6年出題】

労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。

【解答】

④【R6年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

第12条の5 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。 |

労働者が退職しても、保険給付を受ける権利は消滅しません。

⑤【R6年出題】

偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。

【解答】

⑤【R6年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

第12条の3 ① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 |

※事業主からではなく、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者」から徴収します。

条文の続きです。

| ② 事業主(徴収法第8条第2項又は第3項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度の択一式を振り返ります(労災保険法)

R7-014 9.8