合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

令和3年度版

毎日コツコツ。

社労士受験のあれこれ (過去記事)

このページは令和3年度版です。

お疲れ様でした。

R3-364

R3.8.22 本日はお疲れさまでした。

コロナ禍。日常生活の変化に対応しなければならないなか、受験勉強を続けること、とても大変だったと思います。

本当にお疲れさまでした。今日はのんびり過ごしてください。

また、明日。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

毎年恒例/第1条チェック!(第3弾)

R3-363

R3.8.21 第1条チェック・介護保険、確定拠出年金、確定給付企業年金

絶対合格! 実力を発揮できますように! |

今日は毎年恒例の第1条チェックの第3弾です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

【介護保険法】

第1条 (目的)

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< A >を保持し、その有する能力に応じ < B >を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の< C >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び< D >を図ることを目的とする。

【確定拠出年金法】

第1条 (目的)

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が< E >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る < F >を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

【確定給付企業年金法】

第1条 (目的)

この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< G >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< H >を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

【解答】

【介護保険法】

A 尊厳

B 自立した日常生活

C 共同連帯

D 福祉の増進

【確定拠出年金法】

E 自己の責任

F 自主的な努力

【確定給付企業年金法】

G 給付の内容

H 自主的な努力

ワンポイント!

介護保険法 平成12年4月施行

確定拠出年金法 平成13年10月施行

確定給付企業年金法 平成14年4月施行

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

毎年恒例/第1条チェック!(第2弾)

R3-362

R3.8.20 第1条チェック・健保、国年、厚年、社労士法

今日は毎年恒例の第1条チェックの第2弾です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

【健康保険法】

第1条 (目的)

この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

【国民年金法】

第1条 (国民年金制度の目的)

国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを< C >によって防止し、もって< D >の維持及び向上に寄与することを目的とする。

【厚生年金保険法】

第1条 (目的)

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< E >の生活の安定と< F >に寄与することを目的とする。

【社会保険労務士法】

第1条 (目的)

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< G >と労働者等の< H >に資することを目的とする。

【解答】

【健康保険法】

A 業務災害

B 福祉の向上

【国民年金法】

C 国民の共同連帯

D 健全な国民生活

【厚生年金保険法】

E 遺族

F 福祉の向上

【社会保険労務士法】

G 健全な発達

H 福祉の向上

こちらもどうぞ!

①健康保険法

第2条 (基本的理念)

健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< A >並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< B >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

②国民年金法<H19年出題アレンジ>

国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年< C >月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

③厚生年金保険法<R1年社一出題アレンジ>

被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。

→ この改正の施行日は? <平成〇〇年〇〇月〇日>

④社会保険労務士法

第1条の2 (社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する< D >に精通して、 < E >で、誠実にその業務を行わなければならない。

【解答】

①健康保険法

A 後期高齢者医療制度

B 常に

(健康保険法第2条)

②国民年金法

C 11

無拠出制の福祉年金の開始は昭和34年11月からです。

(国民年金法附則第1条)

③厚生年金保険法

平成27年10月1日

被用者年金一元化は平成27年10月1日です。

④社会保険労務士法

D 法令及び実務

E 公正な立場

(社会保険労務士法第1条の2)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

毎年恒例/第1条チェック!(第1弾)

R3-361

R3.8.19 第1条チェック・労基、安衛、雇用、労災、労契、労組

今日は毎年恒例の第1条チェックの第1弾です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

【労働基準法】

第1条 労働条件の原則

① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、< B >。

第2条 労働条件の決定

① 労働条件は、労働者と使用者が、< C >において決定すべきものである。

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その< D >しなければならない。

【労働安全衛生法】

第1条 目的

この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< E >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< F >を確保するとともに、 < G >を促進することを目的とする。

【労働者災害補償保険法】

第1条

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「< H >」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< H >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >の確保等を図り、もって労働者の< J >に寄与することを目的とする。

【雇用保険法】

第1条 目的

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< K >の休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< L >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。

【労働契約法】

第1条 目的

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が< N >により成立し、又は変更されるという< N >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< O >の安定に資することを目的とする。

【労働組合法】

第1条 目的

この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< P >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための< Q >をすること及びその手続を助成することを目的とする。

【解答】

【労働基準法】

A 人たるに値する生活

B その向上を図るように努めなければならない

C 対等の立場

D 義務を履行

【労働安全衛生法】

E 自主的活動の促進

F 安全と健康

G 快適な職場環境の形成

【労働者災害補償保険法】

H 複数事業労働者

Ⅰ 安全及び衛生

J 福祉の増進

【雇用保険法】

k 子を養育するため

L 生活及び雇用の安定

M 福祉の増進

【労働契約法】

N 合意

O 個別の労働関係

【労働組合法】

P 団体行動

Q 団体交渉

こちらもどうぞ!

①労基法(H13年出題)

労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。

②安衛法(H29年出題>

労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

③労災保険法

労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、< A >とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、< B >を行うことができる。

④雇用保険法

雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び< C >を行うほか、< D >及び能力開発事業を行うことができる。

【解答】

①労基法(H13年出題) 〇

労働基準法第1条(労働条件の原則)、第2条(労働条件の決定)には罰則の定めはありません。

②安衛法(H29年出題> 〇

『労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にある』の部分がポイントです。

(昭和47.9.18 発基第91号)

③労災保険法

A 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因

B 社会復帰促進等事業

(労災保険法第2条の2)

④雇用保険法

C 育児休業給付

D 雇用安定事業

(雇用保険法第3条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和2年版厚生労働白書より

R3-360

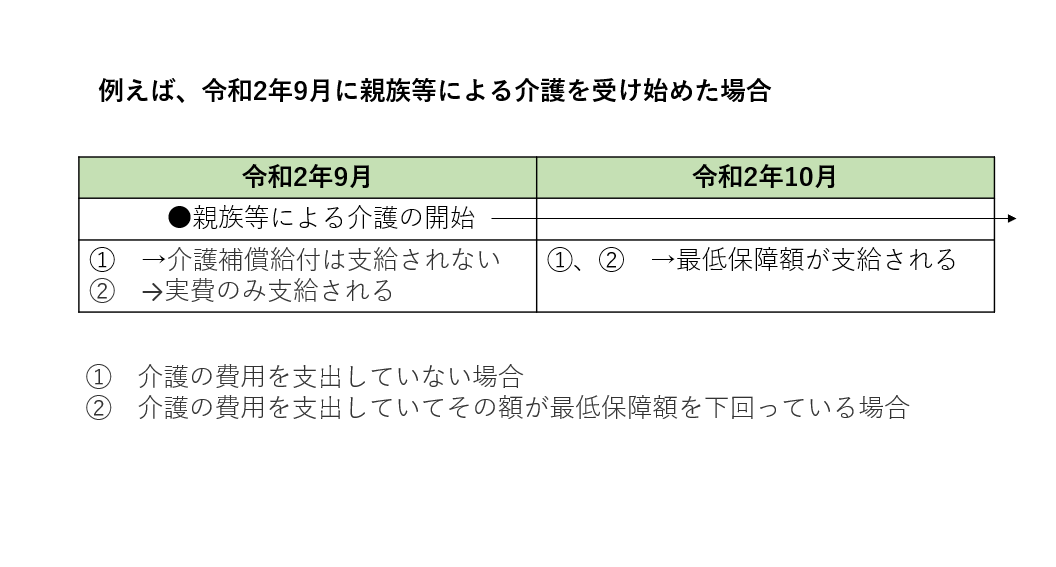

R3.8.18 「地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度」より

今日は「令和2年版厚生労働白書」からの問題です。

第7章「国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現」の第4節「地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度」から抜粋しています。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

( 介護保険制度の現状と目指す姿)

介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月には149万人であったサービス利用者数は、2019(平成31)年4月には< A > になっており、介護保険制度は着実に社会に定着してきている。

高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ< B >人に 1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。

このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「< C >」の実現を目指している。「< C >」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいう。

介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった介護保険料は、現在約5,900円になっており、2025年には約< D >円になると見込まれている。

(医療・介護の連携の推進)

地域包括ケア強化法において、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設を

「< E >」として 2018(平成 30)年4月に創設した。2020(令和2)年3月末現在、 < E >は 343施設(21,738療養床)となっている。

【解答】

A 487万人と、約3.3倍

B 5.5

C 地域包括ケアシステム

D 7,200

E 介護医療院

こちらもどうぞ!

第2条

1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

2 1の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、< A >との連携に十分配慮して行われなければならない。

3 1の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の< B >に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

4 1の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その< C >において、その有する能力に応じ< D >を営むことができるように配慮されなければならない。

【解答】

A 医療

B 選択

C 居宅

D 自立した日常生活

(介護保険法第2条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労一 中高年者縦断調査より

R3-359

R3.8.17 第15回中高年者縦断調査(厚生労働省)より

今日は「第15回 中高年者縦断調査(厚生労働省)」をみていきましょう。

・調査の目的

この調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者世代の男女を追跡して、調査し、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的としています。

平成17年度を初年として実施しています。

・調査の対象

平成17年10月末時点で 50~59 歳であった全国の男女を対象とし、そのうち、第 13回調査又は第14回調査において協力を得られた者を調査客体としています。第15回調査における対象者の年齢は、64~73 歳です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

(就業状況の変化)

第1回調査から 14年間の就業状況の変化をみると、「正規の職員・従業員」は、第1回38.5%から第15回4.1%と減少している。

一方、「パート・アルバイト」は、< A >。

【選択肢】 ① ほぼ横ばいの状況である ② 10ポイント以上減少した ③ 10ポイント以上増加した |

(就業希望と求職の状況)

第15回調査で「仕事をしていない」者について、就業希望の有無をみると、「仕事をしたい」者の割合は16.3%、「仕事をしたくない」者は80.9%となっている。また、「仕事をしたい」が求職活動を「何もしていない」者の割合は 12.2%となっている。

求職活動をしていない理由別にみると、「< B >」の 19.3%が最も高く、次いで「希望する仕事がありそうにない」の 17.4%となっている。

【選択肢】 ① 知識、能力に自信がない ② 病気・けがのため |

(これからの生活設計)

第15回調査時のこれからの仕事の希望をみると、「仕事をしたい」は「65~69 歳の仕事」では 56.4%、「70 歳以降の仕事」では 39.0%となっている。

これからの仕事について、「仕事をしたい」理由では「< C >」と答えた者が 51.2%と最も高く、次いで「条件が合う仕事があるならしたい」の 19.1%となっている。

【選択肢】 ① 生活費を稼ぐため、仕事をしなければならない ② 企業への貢献や生きがいのため、 ぜひ仕事をしたい |

【解答】

(就業状況の変化)

A ① ほぼ横ばいの状況である

★「パート・アルバイト」は、第1回16.8%から第15回16.9%と、ほぼ横ばいの状況である。

(就業希望と求職の状況)

B ② 病気・けがのため

(これからの生活設計)

C ① 生活費を稼ぐため、仕事をしなければならない

★「仕事をしたい」者が希望している仕事のかたちは、「65~69 歳の仕事」、「70 歳以降の仕事」のいずれの年齢でも、「雇われて働く(パートタイム)」が 24.9%、14.7%と最も高く、次いで「自営業主」が 10.5%、9.2%となっている。

参照 → 厚生労働省「第 15 回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況」

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法 選択対策

R3-358

R3.8.16 厚生年金保険法 選択問題(老齢厚生年金の額)

今日は厚生年金保険の選択対策。テーマは「老齢厚生年金の額」です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

<H23年選択式 出題> ※改正による修正あり

1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

2 < A >については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「< C >」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「< D >」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。

3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の< E >の年の4月1日の属する年度以後において適用される< A >(「基準年度以後< A >」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、< C >(< C >が < D >を上回るときは、< D >)を基準とする。

【解答】

A 再評価率

B 5.481

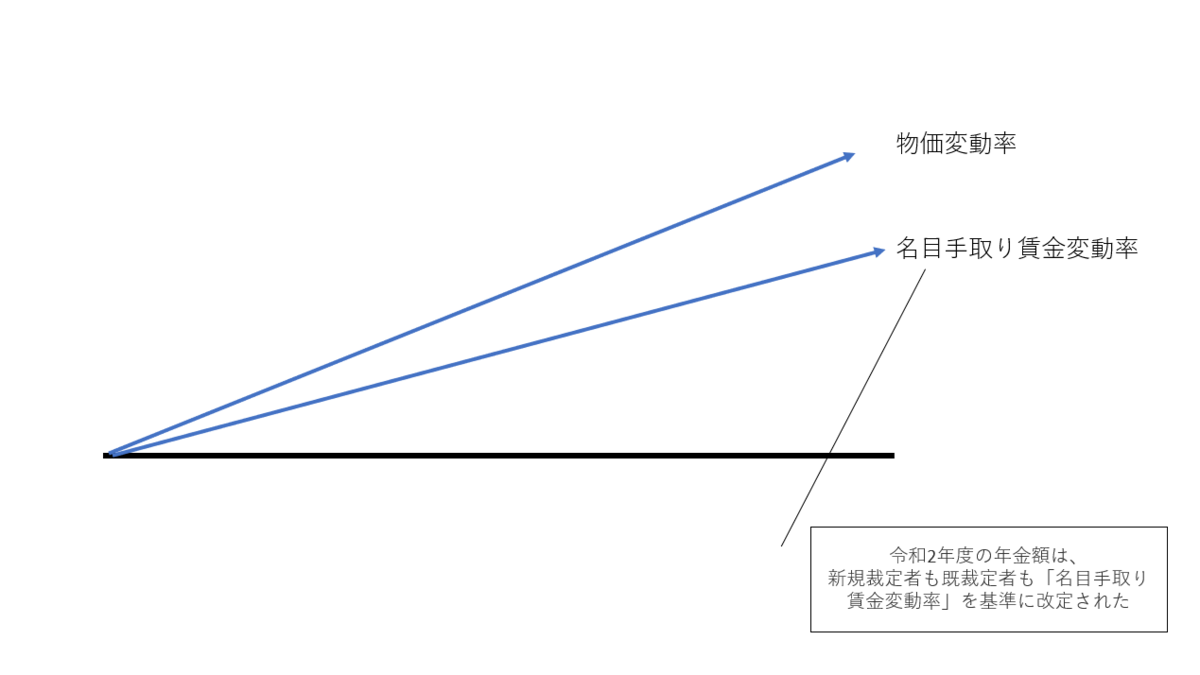

C 物価変動率

D 名目手取り賃金変動率

E 3年後

(法第43条、第43条の2、第43条の3)

ポイント!

再評価率の改定基準

・新規裁定者 → 名目手取り賃金変動率を基準とする

・既裁定者 → 物価変動率を基準とする(※物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率を基準とする)

こちらもどうぞ!

<H18年選択式 出題>

平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る< F >(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。

【解答】

F 再評価率

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法 選択対策

R3-357

R3.8.15 国民年金法 選択問題(老齢基礎年金の繰上げと繰下げ)

今日は国民年金の選択対策。テーマは「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」です!

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

<H21年選択式 出題> ※改正による修正あり

1 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、< A >であるもの(< B >でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、< C >に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。

2 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が、< C >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< D >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< E >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< C >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【解答】

A 60歳以上65歳未満

B 任意加入被保険者

C 65歳

D 付加年金

E 老齢

(法附則第9条の2、法第28条)

では、過去問もどうぞ!

①<H23年出題>

繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。

②<H26年出題>

任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

③<H23年出題>

繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

【解答】

①<H23年出題> ×

繰上げ支給は、「国民年金法の附則において当分の間の措置」として規定されています。一方、繰下げ支給は、附則ではなく本則で規定されています。

繰上げ → 法附則9条の2

繰下げ → 法第28条

②<H26年出題> 〇

任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求はできません。

(法附則第9条の2)

③<H23年出題> ×

「支給停止」が誤り。寡婦年金の受給権は「消滅」します。

寡婦年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰上げの請求をして、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。

(法附則第9条の2第5項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法 選択対策

R3-356

R3.8.14 健康保険法 選択問題(保険料率)

今日は健康保険の選択対策。テーマは保険料率です!

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

第160条(保険料率)

1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >までの範囲内において、< B >を単位として< C >が決定するものとする。

5 全国健康保険協会は、< D >ごとに、翌事業年度以降の< E >年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

6 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、 < F >の議を経なければならない。

10 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

11 厚生労働大臣は、協会が第10項の期間内に申請をしないときは、< G >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

【解答】

A 1,000分の30から1,000分の130

B 支部被保険者

※支部被保険者とは → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

C 全国健康保険協会

D 2年

E 5

F 運営委員会

G 社会保障審議会

(健康保険法第160条第1項、5項、6項、10項、11項)

では、過去問もどうぞ!

①<H26年出題>

全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

②<H29年出題>

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

【解答】

①<H26年出題> 〇

「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内、「支部被保険者を単位」、「協会が決定」がポイントです。

(法第160条第1項)

なお、第2項では、「支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する」と規定されています。

②<H29年出題> 〇

「介護保険第2号被保険者」、「保険者が定める」の部分がポイントです。

(法第160条第16項)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

雇用保険法 選択対策

R3-355

R3.8.13 雇用保険法 選択問題(特定受給資格者の定義)

今日は雇用保険の選択対策。特定受給資格者の定義をチェックしましょう。

「特定受給資格者」とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く)をいう。

一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (倒産等による離職)

二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 (解雇等による離職)

今日は、ニ(解雇等による離職)を穴埋めでチェックしていきます。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

法第23条第2項第2号(解雇等による離職)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

一 解雇(< A >によるものを除く。)

二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が< B >と著しく相違したこと。

三 賃金(退職手当を除く。)の額を< C >で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと。

四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなったこと。

イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。

ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。

五 次のいずれかに該当することとなったこと。

イ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< D >か月以上の期間において労働基準法に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり< E >時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< F >か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。

ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。

ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として< G >をしたこと。

六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。

七 期間の定めのある労働契約の更新により< H >年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。

七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが < I >された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。

八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から< J >が著しく害されるような言動を受けたこと。

九 事業主から退職するよう< K >を受けたこと。

十 事業所において< L >事由により行われた休業が引き続き< M >か月以上となったこと。

十一 事業所の業務が法令に違反したこと。

【解答】

A 自己の責めに帰すべき重大な理由

B 事実

C 3

D 3

E 100

F 2

G 不利益な取扱い

H 3

I 明示

J 就業環境

K 勧奨

L 使用者の責めに帰すべき

M 3

(雇用保険法施行規則第36条)

では、過去問もどうぞ!

<H30年出題>

次のうち、特定受給資格者に該当する者として誤っているものはどれか?

A 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。

B 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。

C 離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。

D 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。

E 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。

【解答】

A 〇 施行規則第36条5号ホに該当するので、特定受給資格者に該当します。

B 〇 施行規則第36条6号に該当するので、特定受給資格者に該当します。

C × 施行規則第36条5号ロ、ハに該当しないので、特定時給資格者になりません。

ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時 間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと

ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80 時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと

D 〇 施行規則第35条2号に該当するので、特定受給資格者(倒産等による離職)に該当します。

E 〇 施行規則第36条7号に該当するので、特定受給資格者に該当します。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法 選択対策

R3-354

R3.8.12 労災保険法 選択問題~改正点など

今日は、労災保険法の選択対策です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

問題① 総則

第1条

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< B >に寄与することを目的とする。

第2条

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、 < A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、< C >を行うことができる。

問題②

第7条

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< D >」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。)

三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

四 二次健康診断等給付

問題③

法第20条の3

複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

労災保険法施行規則第18条の3の6(複数業務要因災害による疾病の範囲)

法第20条の3第1項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二第八号及び第九号に掲げる疾病その他< E >ことの明らかな疾病とする。

【解答】

問題①

A 複数事業労働者

B 福祉の増進

C 社会復帰促進等事業

(法第1条、第2条の2)

問題②

D 複数業務要因災害

(法第7条)

★ポイント!労災保険の目的の改正

・今般の改正により、労災保険の目的として、「複数事業労働者」の二以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)につ いても保険給付を行うことが加えられた。

・労災法第2条の2において、第1条の目的を達成するため、保険給付を行う場合について複数業務要因災害が加えられた。

・複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない。そのため、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負わない。

参照 → R2.8.21 基発0821第1号

問題③

E 二以上の事業の業務を要因とする

(則第18条の3の6)

★ポイント!複数業務要因災害の範囲

複数業務要因災害による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、精神障害」という。)及びその他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている。

参照 → R2.8.21 基発0821第1号

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働安全衛生法 選択対策

R3-353

R3.8.11 安衛法選択問題~過去問より

今日は、安衛法の選択対策です。過去問をどうぞ!

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

問題① H19年出題

労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >

において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

問題② H20年出題

労働者の健康保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する< B >その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。

また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を< C >して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。

問題③ H21年出題(改正による修正あり)

労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< D >をすることができる」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、一定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、< E >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められている。

【解答】

問題①

A 一の場所

(安衛法第15条)

問題②

B 健康教育及び健康相談

C 利用

(安衛法第69条)

問題③

D 勧告

E 作業方法

(安衛法第13条、則第15条)

こちらもどうぞ!

問題④ (法第13条)

第2項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

第3項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

第4項 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< G >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

第5項 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を< H >しなければならない。

問題⑤ (則第15条)

(産業医の定期巡視)

産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の< I >を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

【解答】

問題④ 法第13条

F 知識

G 労働時間

H 尊重

問題⑤ 則第15条

Ⅰ 同意

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法 選択対策

R3-352

R3.8.10 労基法選択問題~過去問より

今日は、労働基準法の選択対策です。過去問をどうぞ!

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

問題① H20年出題

使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法[・・・・・]32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔・・・・・〕」というのが最高裁判所の判例である。

問題② H23年出題

「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を< B >として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

問題③ H22年出題

「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間[当該期間]の満了により右雇用契約[当該雇用契約]が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間[当該期間]は契約の存続期間ではなく、< C >であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。

【解答】

問題①

A 合理的な

参照→最高一小H3.11.28

問題②

B 解除条件

参照→最高二小S48.3.2

問題③

C 試用期間

参照→最高三小H2.6.5

関連過去問もどうぞ!

④<H27年出題>

労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

⑤<H22年出題>

労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】

④<H27年出題> ×

当該就業規則の規定の内容が「合理的なもの」である限り、それが具体的労働契約の内容をなす。なので、その就業規則の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、「労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」ことになります。

参照→最高一小H3.11.28

⑤<H22年出題> ×

年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はない、とされています。

参照→最高二小S48.3.2

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和2年版男女共同参画白書(内閣府)より

R3-351

R3.8.9 令和2年版男女共同参画白書(内閣府)より

今日は、「令和2年男女共同参画白書(内閣府)」を参照しています。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。

問題①

(女性の年齢階級別労働力率(M字カーブ)の状況)

女性の年齢階級別労働力率について昭和54(1979)年からの変化を見ると、現在も「M字カーブ」を描いているものの、そのカーブは以前に比べて浅くなっている。

M字の底となる年齢階級も上昇している。昭和54(1979)年は< A >及び30~34歳がM字の底となっていたが、< A >の労働力率は次第に上がり、令和元(2019)年では85.1%と、年齢階級別で最も高くなっている。なお、令和元(2019)年には30~34歳及び35~39歳がM字の底となっている。

【選択肢】 ①20~24歳 ②25~29歳 |

問題②

(女性の就業希望者)

総務省「労働力調査(詳細集計)」によると、令和元(2019)年における女性の非労働力人口2,657万人のうち、231万人が就業を希望している。就業を希望しているにも関わらず、現在求職していない理由としては、「< B >」が最も多い。

【選択肢】 ①出産・育児のため ②適当な仕事がありそうにない |

問題③

(所定内給与における男女間格差等の推移)

一般労働者における男女の所定内給与額の格差は,長期的に見ると< C >傾向にあるが、令和元(2019)年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は< D >と、前年に比べ1ポイント縮小した。

【選択肢】 ①拡大 ②縮小 ③74.3 ④89.0 |

【解答】

問題①

A ②25~29歳

★昭和54(1979)年のM字の底

25~29歳(48.2%)及び30~34歳(47.5%)

★令和元(2019)年

25~29歳の労働力率は85.1%、年齢階級別で最も高くなっている

★令和元(2019)年のM字の底

30~34歳(77.5%)及び35~39歳(76.7%)

問題②

B ①出産・育児のため

★「出産・育児のため」が最も多く、31.1%となっている

問題③

C ②縮小

D ③74.3

★一般労働者における男女の所定内給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向

★令和元(2019)年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は74.3。

参照→ 男女共同参画白書 令和2年版 第2章第1節 就業をめぐる状況

(内閣府ホームページより)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和2年労働災害発生状況の分析等より

R3-350

R3.8.8 令和2年労働災害発生状況の分析等より

今日は、「令和2年労働災害発生状況の分析等」(厚生労働省)がテーマです。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。

問題①

(死亡者数)

令和2年の労働災害による死亡者数は 802 人と3年連続で< A >となった。

【選択肢】 ①過去最少 ②過去最多 |

問題②

(死傷者数 事故の型別)

事故の型別では、特に死傷者数の最も多い事故の型である「< B >」、「動作の反動・無理な動作」で増加した。< B >災害は、全体の23.6%を占め、そのうちの 60.8%が休業1か月以上となった。

【選択肢】 ①交通事故( 道路 ) ②転倒 |

問題③

(死傷者数 年齢別)

年齢別では、20歳未満を除く全ての年代で増加し、全死傷者数の約4分の1を占める「< C >」では 34,928 人となった。

【選択肢】 ①60歳~ ②50歳~59歳 |

問題④

(業種別の労働災害発生状況 製造業の労働災害発生状況)

製造業における死傷災害(休業4日以上)の事故の型別では、< D >が最も多く、「転倒」がそれに続いている。

【選択肢】 ①はさまれ・巻き込まれ ②墜落・転落 |

【解答】

問題①

A ①過去最少

★令和2年の労働災害による死亡者数は802人(前年比43 人・5.1%減、平成29年比 176人・18.0%減)で3年連続で過去最少。

問題②

B ②転倒

★特に死傷者数の最も多い事故の型である「転倒」(前年比 943 人・3.1%増、平成 29 年比 2,619 人・9.3%増)、「動作の反動・無理な動作」(同 1,412人・8.0%増・同 2,944人 18.2%増)で増加。

★「死傷者数」→労働災害による休業4日以上の死傷者数

問題③

C ①60歳~

★年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占めている。

問題④

D ①はさまれ・巻き込まれ

★製造業の労働災害発生状況 長期的には減少傾向であるものの、依然として死亡者数、死傷者数ともに機械等への「はさまれ・巻き込まれ」が最多。

参照→ 令和2年の労働災害発生状況を公表(厚生労働省ホームページ)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況より その2

R3-349

R3.8.7 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査よりその2

今日も昨日に引き続き、「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(厚生労働省)がテーマです。

この調査には、「事業所調査」と「個人調査」があり、昨日は「事業所調査」、今日は「個人調査」です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。

問題①

(正社員以外の労働者の仕事に対する意識)

・現在の就業形態を選んだ理由

就業形態別にみると、「契約社員(専門職)」では「< A >」が 49.9% と最も高く、次いで「正社員として働ける会社がなかったから」が 23.9%、「嘱託社員(再雇用者))」では「< A >」が 45.6%と最も高く、次いで「家計の補助、学費等を得たいから」が 24.6%、「パートタイム労働者」では「< B >」が 45.4%と最も高く、次いで「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから」が 36.7%、「臨時労働者」では「< B >」が 39.5%と最も高く、次いで「専門的な資格・技能を活かせるから」が 29.5%、「派遣労働者」では「< C >」が 31.1%と最も高く、次いで「自分の都合のよい時間に働けるから」が 20.9% となっている。

【選択肢】 ①自分の都合のよい時間に働けるから ②専門的な資格・技能を活かせるから ③正社員として働ける会社がなかったから |

問題②

(現在の職場での満足度)

仕事の内容・やりがいや賃金など 11 の項目と職業生活全体について、「満足」又は「やや満足」とする労働者割合から「不満」又は「やや不満」とする労働者割合を差し引いた満足度D.I.を正社員と正社員以外の労働者で比較してみると、「< D >」(正社員 61.4 ポイント、正社員以外の労働者 33.1 ポイント)、「< E >」(正社員 58.8 ポイント、正社員以外の労働者 57.5 ポ イント)、「正社員以外の労働者との人間関係、コミュニケーション」(同 50.5 ポイント、同 50.7 ポ イント)となっている。

「< D >」は、正社員の満足度D.I.が最も高いが、正社員以外の労働者では低い。

「賃金」(同 21.7 ポイント、同 6.7 ポイント)、「教育訓練・能力開発のあり方」(同 19.1 ポイント、同 4.2 ポイント)、「人事評価・処遇のあり方」(同 16.2 ポイント、同 16.5 ポイン ト)などは両者ともに低い。

【選択肢】 ①仕事の内容・やりがい ②雇用の安定性 |

【解答】

問題①

A ②専門的な資格・技能を活かせるから

B ①自分の都合のよい時間に働けるから

C ③正社員として働ける会社がなかったから

★現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで)

「契約社員(専門職)」、「嘱託社員(再雇用者)」

→ 「専門的な資格・技能を活かせるから」が最も高い

「 パートタイム労働者」、「臨時労働者」

→ 「自分の都合のよい時間に働けるから」が最も高い

「派遣労働者」

→ 「正社員として働ける会社がなかったから」が最も高い

問題②

D ②雇用の安定性

E ①仕事の内容・やりがい

★現在の職場での満足度D.I.について

・「正社員」 → 「雇用の安定性」が 高い

・「正社員以外の労働者」 → 「仕事の内容・やりがい」が高い

調査の概要より

<調査の目的> 正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的とする。

参照→ 厚生労働省 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況より

R3-348

R3.8.6 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査より

今日のテーマは、「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(厚生労働省)です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。

問題①

(正社員以外の労働者を活用する理由 )

正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)を みると、「< A >」とする事業所割合が 38.1%(前回 27.2%)と最も高く、前回に比べて上昇している。次いで、「< B >」が 31.7%(前回 32.9%)、「< C >」が 31.1%(前回 38.6%)となっており、これらの理由の事業所割合は、前回に比べて低下している。

【選択肢】 ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため ②正社員を確保できないため ③賃金の節約のため |

問題②

(正社員以外の労働者を活用する理由 )

「契約社員」では「< D >」54.4% (前回 49.3%)が最も高く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」35.8%(前回 36.0%)、 「嘱託社員」では「< E >」80.0%(前回 77.1%)が最も高く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」44.3%(前回 37.8%)、「パートタイム労働者」では「< F >」37.4%(前回 39.2%)が最も高く、次いで「賃金の節約のため」34.8%(前回 41.1%)、「派遣労働者」では「< G >」47.8%(前回 32.5%)が最も高く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」33.3%(前回 33.9%) となっている。

【選択肢】 ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため ②正社員を確保できないため ③高年齢者の再雇用対策のため ④専門的業務に対応するため |

問題③

(正社員以外の労働者を活用する上での問題点)

正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)をみると、「良質な人材の確保」56.8%が最も高く、次いで「< H >」が52.5%、「仕事に対する責任感」が46.0%などとなっている。

【選択肢】 ①チームワーク ②定着性 ③正社員との人間関係 |

【解答】

問題①

A ②正社員を確保できないため

B ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため

C ③賃金の節約のため

★正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)

・正社員を確保できないため(38.1%)

・1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため(31.7%)

・賃金の節約のため(31.1%)

問題②

D ④専門的業務に対応するため

E ③高年齢者の再雇用対策のため

F ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため

G ②正社員を確保できないため

★正社員以外の労働者を活用する理由(正社員以外の就業形態別)

・「契約社員」 → 「専門的業務に対応するため」が最も高い

・ 「嘱託社員」 →「高年齢者の再雇用対策のため」が最も高い

・「パートタイム労働者」 → 「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」が最も高い

・「派遣労働者」 → 「正社員を確保できないため」が最も高い

問題③

H ②定着性

★正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)

「良質な人材の確保」(56.8%)

「定着性」( 52.5%)

「仕事に対する責任感」(46.0%)

調査の概要より

<調査の目的> 正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的とする。

参照→ 厚生労働省 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

「令和元年度雇用均等基本調査」の結果より

R3-347

R3.8.5 「令和元年度雇用均等基本調査」企業調査の結果より

今日のテーマは、「令和元年度雇用均等基本調査」(企業調査の結果)です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

問題①

(管理職に占める女性の割合)

課長相当職以上の管理職に占める女性の割合(以下、「女性管理職割合」という。)は 11.9%、係長相当職以上の女性管理職割合は13.7%となっている。

それぞれの役職に占める女性管理職割合は、部長相当職では 6.9%、課長相当職では10.9%、係長相当職では17.1%となっており、役員を除く各管理職で調査開始以来最も<A ①高く ②低く>なっている。

問題②

(管理職に占める女性の割合)

課長相当職以上の女性管理職割合を産業別にみると、< B >(54.4%)が突出して高くなっており、教育,学習支援業(19.2%)、生活関連サービス業,娯楽業(18.1%)、宿泊業, 飲食サービス業(16.9%)と続いている。

問題③

(セクシュアルハラスメントを防止するための対策の取組内容)

セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業の取組内容(複数回答)をみると、「就業規則・労働協約等の書面で内容及び、< C >を明確化し、周知している」が 64.8%と最も高く、次いで、「当事者等のプライバシー保護に必要な措置を講じ、周知している」が 53.2%、「相談・苦情対応窓口を設置している」が 52.7%、「行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、周知している」が51.8%となっている。

【解答】

問題①

A ①高く

『課長相当職以上の管理職に占める女性の割合(以下、「女性管理職割合」という。)は 11.9% と、前回調査(平成30年度 11.8%)より 0.1 ポイント上昇、係長相当職以上の女性管理職割合は 13.7%と、前回調査(同 13.5%)より 0.2ポイント上昇した。それぞれの役職に占める女性管理職割合は、部長相当職では 6.9%(同 6.7%)、課長相当職では 10.9%(同 9.3%)、係長相当職では17.1%(同16.7%)となっており、役員を除く各管理職で調査開始以来最も高くなっている。』

細かい数字までは覚えなくてもいいので、全体の雰囲気だけつかんでください。

問題②

B 医療,福祉

問題③

C あってはならない旨の方針

調査の概要より

<調査の目的> 本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的とする。

参照→ 厚生労働省「「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要」]]

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和2年版厚生労働白書

R3-346

R3.8.4 令和2年版厚生労働白書「女性のライフコースの変化と男女の働き方」

今日のテーマは、令和2年版厚生労働白書より、「女性のライフコースの変化と男女の働き方」です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

問題①

女性の就労に関しては、結婚・出産に伴う離職を示すいわゆるM字カーブ問題が指摘 されるが、25~29歳、30~34歳、35~39歳女性の就業率の上昇により、就業率のグラフは< A >に近づいており、M字カーブ問題は< B >に向かっている。この背景としては、1990年代においては主に未婚率の上昇が、2000年代以降は主に < C >の上昇が影響していると考えられる。

問題②

1989(平成元)年における女性の就業者の約3割は家族従業者と自営業者であったが、我が国の経済社会全体における自営業の減少に応じてこれらは減少し、 2019(令和元)年には雇用者が約< D >割を占めるようになっている。雇用者の増加の中では、週間就業時間15~34時間など比較的短時間の働き方が増加している 。

問題③

労働者が非正規雇用に就いた理由については、従来より自発的なものと非自発的なものがあることが指摘されているが、こうした構造は2019年においても変わっていない。男性の25~34歳、35~44歳、45~54歳では「正規の職員・従業員の仕事がないから」が、65歳以上では「自分の都合のよい時間に働きたいから」が多い。女性についてはどの年齢階級においても「< E >から」の割合が比較的高く、35~ 44歳においては「家事・育児・介護等と両立しやすいから」、45~54歳においては「家計の補助・学費等を得たいから」も多くなっている。

【解答】

問題①

A 台形

B 解消

C 有配偶女性の就業率

「令和2年版厚生労働白書(女性の就業率のいわゆるM字カーブ問題は解消に向かっている)」より

問題②

D 9

「令和2年版厚生労働白書(女性の就労形態は、家族従業者等から雇用者へとシフトし、比較的短時間の働き方を中 心に増加してきた)」より

問題③

E 自分の都合のよい時間に働きたい

「令和2年版厚生労働白書(増加の背景には、働く側の意識とともに、雇用者側での人件費の抑制志向、人材確保の ための短時間労働者としての活用等の事情が存在)」より

参照→ 令和2年版厚生労働白書「第1章 平成の30年間と、2040年にかけての社会の変容 第3節 労働力と働き方の動向」

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働一般常識(統計)

R3-345

R3.8.3 令和2年就労条件総合調査 結果の概況より その2

今日のテーマは、「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」その2です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

問題①

令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、令和元年11月分の常用労働者1人平均所定内賃金は319.7千円となっており、そのうち諸手当は47.5千円、所定内賃金に占める諸手当の割合は14.9%となっている。

また、所定内賃金に占める諸手当の割合を企業別にみると、規模が<A ①小さい ② 大きい >ほど高くなっている。

問題②

令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、令和元年11月分の諸手当を支給した企業割合を諸手当の種類別(複数回答)にみると、「<B ①通勤手当 ②精皆勤手当>など」が92.3%で最も高く、次いで「役付手当など」86.9%、「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」68.3%などとなっている。

【解答】

問題①

A ①小さい

所定内賃金に占める諸手当の割合は、1,000人以上規模では13.8%、30~99人規模では16.6%です。

問題②

B ①通勤手当

ちなみに、「精皆勤手当、出勤手当など」は25.5%です。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働一般常識(統計)

R3-344

R3.8.2 令和2年就労条件総合調査 結果の概況より その1

今日のテーマは、「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」です。

ではどうぞ!

問題①

令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

問題②

令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、年次有給休暇の取得率は、男女ともに50%を下回っている。

問題③

令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、30~99人規模の企業の方が1,000人以上規模の企業より高くなっている。

【解答】

問題① ×

フレックスタイム制を採用している企業割合は、6.1%です。(3割は超えていません。)

なお、変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%。種類別にみると、1年単位の変形労働時間制が33.9%、1か月単位の変形労働時間制が23.9%、フレックスタイム制が6.1%です。

問題② ×

年次有給休暇の取得率は、男性53.7%、女性60.7%で、ともに50%を超えています。

問題③ ×

企業規模計の年次有給休暇取得率は56.3%で、取得率は過去最高となっています。 また、企業規模別でみると、1,000人以上規模の企業が63.1%、30~99人規模の企業が51.1%で、1,000人以上規模の企業の方が、30~99人規模の企業より高くなっています。

参照 → 厚生労働省ホームページ「令和2年就労条件総合調査の概況」

こちらもどうぞ!

・就労条件総合調査の目的

この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施している。

・調査の根拠法令

統計法に基づく< A ①一般統計調査 ②基幹統計調査>

【解答】

A ①一般統計調査

参照 → 厚生労働省 令和2年就労条件総合調査 結果の概況:調査の概要

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働一般常識(統計)

R3-343

R3.8.1 令和2年労働組合基礎調査の概況より

今日のテーマは、「令和2年労働組合基礎調査の概況」です。

ではどうぞ!

空欄を埋めてください。

・ 労働組合及び労働組合員の状況

令和2年6月30 日現在における単一労働組合の労働組合数は23,761 組合、労働組合員数は 1,011 万 5 千人で、前年に比べて労働組合数は 296 組合(1.2%)減、労働組合員数は 2 万 8 千人(0.3 %)増加している。

また、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は <A ①17.1 ②20.2 >%で、前年より0.4 ポイント上昇している。

女性の労働組合員数は 343 万 5 千人で、前年に比べ 5万人(1.5%)の <B ①増 ②減 >、推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は12.8%となっており、前年より0.4ポイント上昇している。

【解答】

A ①17.1 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.1%

B ①増 女性の労働組合員数は343万5千人で前年比5万人増加

次は、こちらを!

・パートタイム労働者の状況

労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働者についてみると137万5 千人となっており、前年に比べて 4 万2千人(3.1%)の<C ①増 ②減 >、全労働組合員数に占める割合は13.7%で、前年より0.4ポイント上昇している。 また、推定組織率は8.7%で、前年より0.6 ポイント上昇している。

【解答】

C ①増 パートタイム労働者の労働組合員数は137万5千人

前年より4万2千人(3.1%)増加

参照 → 厚生労働省ホームページ 「令和2年労働組合基礎調査の概況」

こちらもどうぞ!

・労使関係総合調査(労働組合基礎調査)の目的

この調査は、労働組合、労働組合員の産業、企業規模及び加盟上部組合別の分布等、労働組合組織の実態を明らかにすることを目的に、我が国におけるすべての労働組合を対象として、昭和22年以降、毎年実施している< D ①一般統計調査 ②基幹統計調査>である。

【解答】

D 一般統計調査

参照 → 厚生労働省ホームページ「労使関係総合調査(労働組合基礎調査):調査の概要」

こちらも!

<H28年選択式>

政府は、毎年6月30日現在における労働組合数と労働組合員数を調査し、労働組合組織率を発表している。この組織率は、通常、推定組織率と言われるが、その理由は、組織率算定の分母となる雇用労働者数として「< E >」の結果を用いているからである。

【解答】

E 労働力調査

★推定組織率 → 雇用者数に占める労働組合員数の割合

労働組合員数÷総務省統計局実施の「労働力調査」の雇用者数で計算します。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

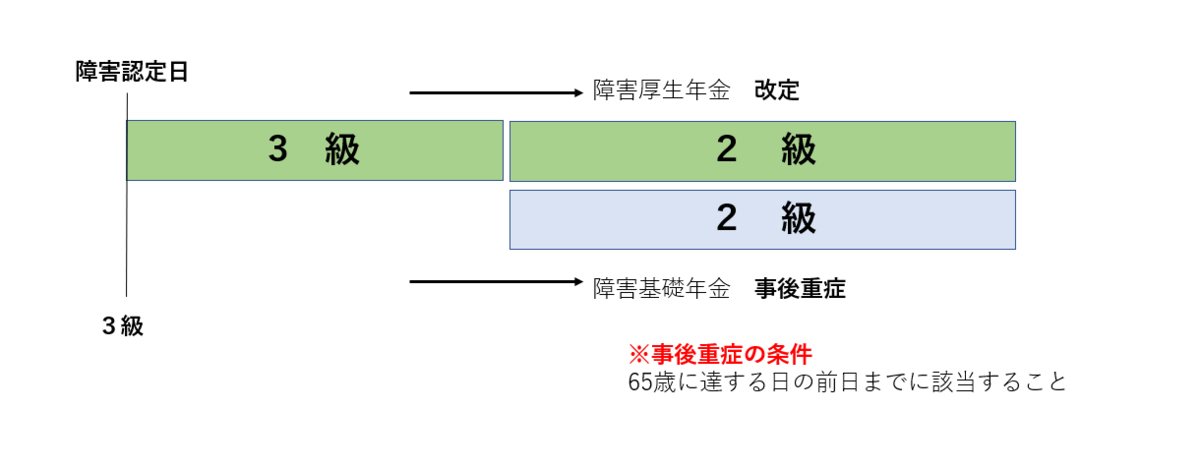

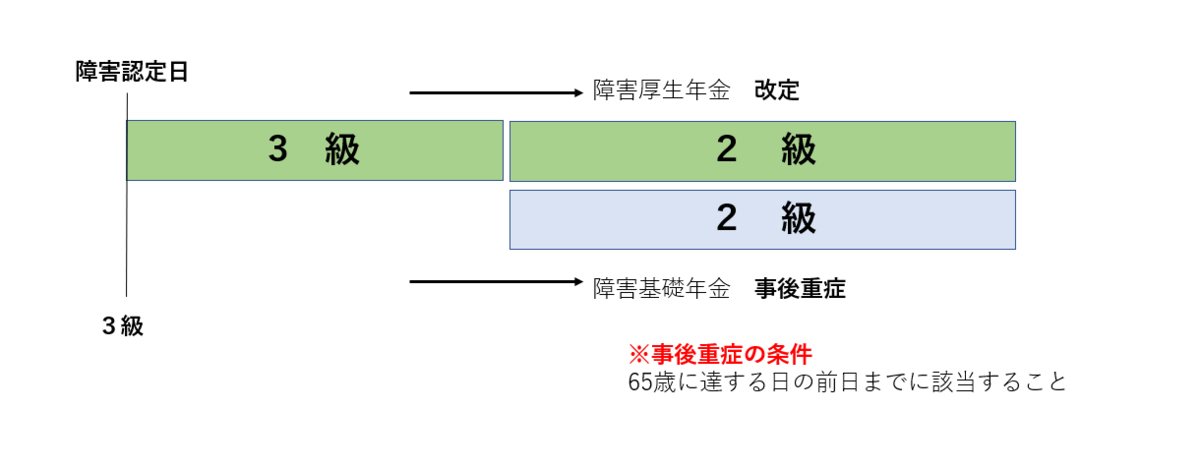

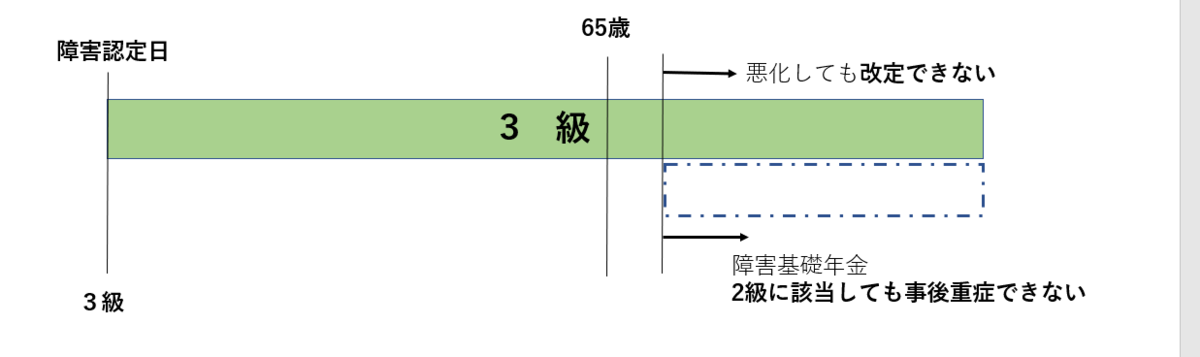

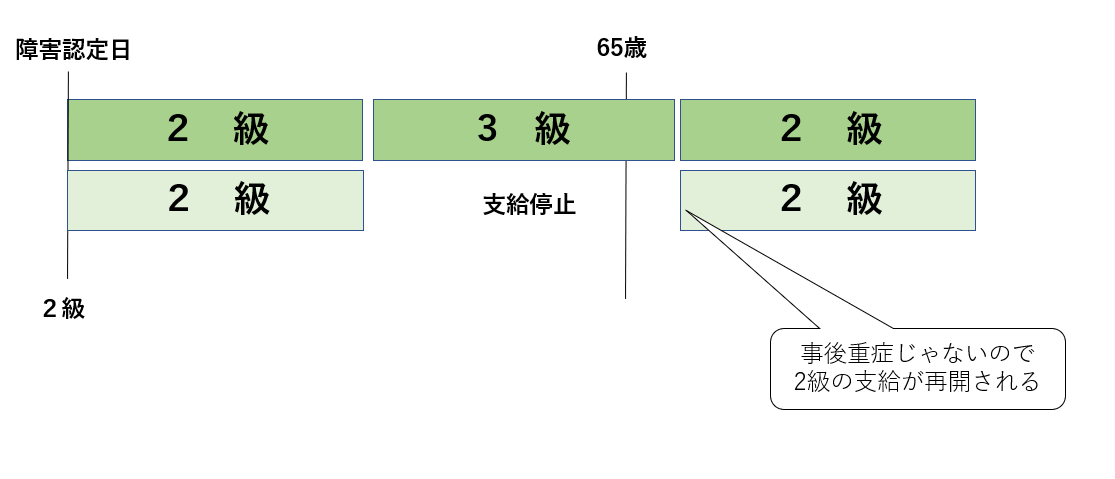

事後重症の障害厚生年金

R3-342

R3.7.31 障害厚生年金~事後重症のポイントをチェック

今日のテーマは、「障害厚生年金~事後重症のポイントをチェック」です。

ではどうぞ!

①<H26年出題>

いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。

【解答】

①<H26年出題> ×

障害等級3級も、事後重症による障害厚生年金の対象です。

(法第47条の2)

では、こちらもどうぞ!

②<H20年出題>

傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。

③<H29年出題>

いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

【解答】

②<H20年出題> ×

「65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる」の部分が誤り。

③<H29年出題> ×

「65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる」の部分が誤り。

事後重症のポイント!

・初診日の要件を満たしている

・初診日の前日の保険料納付要件を満たしている

・障害認定日に障害等級に該当しなかった(障害認定日に受給権が発生しない)

↓

しかし、その後障害の状態が重症化した

・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級(1~3級)に該当

・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に「請求」する

↓

・「請求」することによって、事後重症の障害厚生年金の受給権が発生する

・請求した月の翌月から支給される

こちらもどうぞ!

④<R1年出題>

傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

【解答】

④<R1年出題> 〇

老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げを受給している者は、事後重症の請求はできません。65歳以上と同じ扱いとなります。

(附則第16条の3)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

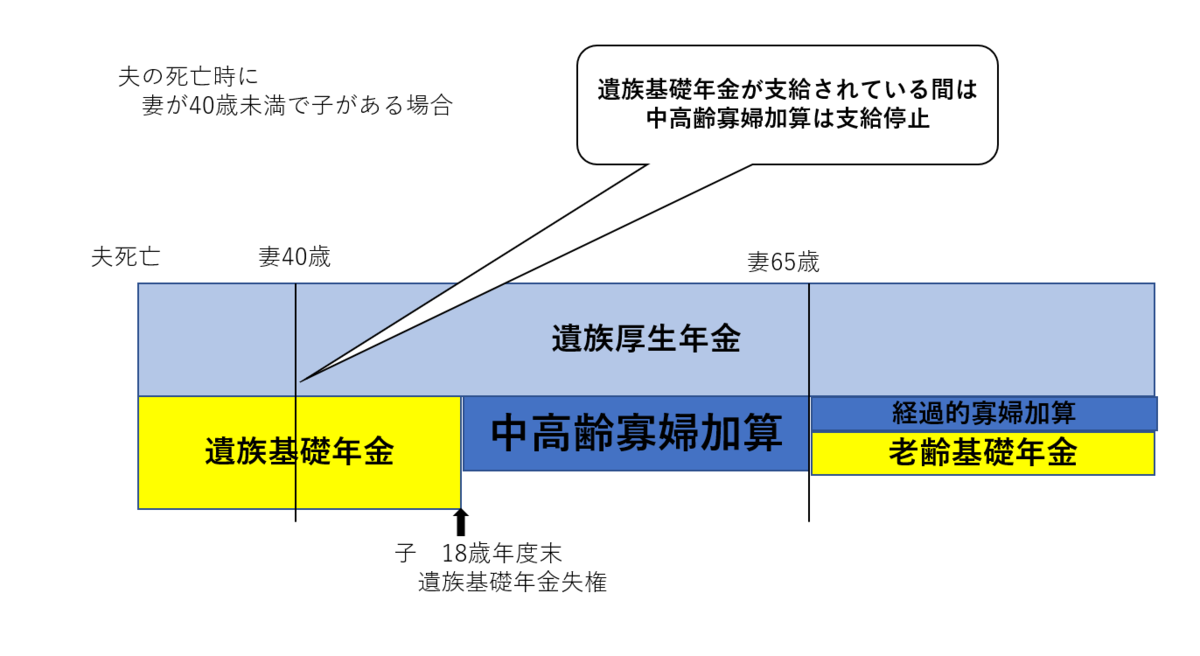

30歳未満の妻の遺族厚生年金

R3-341

R3.7.30 30歳未満の妻の遺族厚生年金の「5年」の起算日

今日のテーマは、「30歳未満の妻の遺族厚生年金の「5年」の起算日」です。

ではどうぞ!

①<H19年出題>

受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。

【解答】

①<H19年出題> 〇

死亡した者に生計を維持されていた妻は、年齢問わず遺族厚生年金の対象となります。

しかし、30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。

5年の起算日をおぼえましょう。

1 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻

→ 遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないとき (子がいない場合)

→ 遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年間

2 遺族厚生年金と遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき(30歳前に子の死亡などで遺族基礎年金が失権した場合)

→ 遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年間

こちらもどうぞ!

②<H29年出題>

遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

③<H26年出題>

遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

【解答】

②<H29年出題> ×

起算日が誤っています。「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算します。

・遺族厚生年金と同一の支給事由の遺族基礎年金の受給権を取得した妻

↓

・1年後に子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した

↓

・消滅した日に妻は30歳前だった

↓

・「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに

遺族厚生年金の受給権は消滅する。

③<H26年出題> 〇

・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻(同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない)

↓

・「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅する。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

業務上の災害と厚生年金保険の年金との関係

R3-340

R3.7.29 業務上の災害と厚生年金保険の年金との調整

今日のテーマは、「業務上の災害と厚生年金保険の年金との調整」です。

ではどうぞ!

①<H28年出題>

障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。

②<H17年出題>

業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償保険法による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならない。

③<R1年出題>

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

【解答】

①<H28年出題> ×

障害厚生年金は、同一の傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する、です。

(法第54条)

なお、同一の傷病について労働者災害補償保険法の年金を受けることができる場合は、障害厚生年金は全額支給されます。その場合、労災保険法の規定により、労災保険の年金は減額されます。

②<H17年出題> 〇

①の解説と同じです。

③<R1年出題> 〇

①②と同じです。

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の遺族補償の支給が行われるときは、死亡の日から6年間、その支給が停止されます。

(法第64条)

なお、同一の事由で、遺族厚生年金と労災保険法の年金が支給される場合は、遺族厚生年金は全額支給されます。(そして、労災保険法の規定により労災保険の年金は減額されます。)

では、こちらもどうぞ!

④<H28年出題>

障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金は支給されない。

【解答】

④<H28年出題> 〇

障害手当金は、当該傷病について、労災保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には支給されません。

ちなみに、当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を有する場合も、障害手当金は支給されません。

(法第56条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金基金のこと

R3-339

R3.7.28 国民年金基金の給付について

今日のテーマは「国民年金基金の給付」です。

では条文をチェックしましょう!

空欄を埋めてください。

第115条 (基金の給付)

国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の< A >に関して必要な給付を行なうものとする。

第128条 (基金の業務)

基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の< B >に関し、一時金の支給を行なうものとする。

【解答】

A 老齢

B 死亡

(法第115条、第128条)

では、こちらをどうぞ!

①<H15年出題>

国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。

②<H29年出題>

国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】

①<H15年出題> 〇

国民年金基金は、老齢に関して「年金」、死亡に関して「一時金」の給付を行います。障害や脱退に関する給付は行いません。

②<H29年出題> 〇

国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、「国民年金基金」が裁定するのがポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。

(法第133条)

では、こちらもどうぞ

③<H22年出題>

国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。

④<H16年出題>

基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

⑤<H22年出題>

国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

【解答】

③<H22年出題> 〇

基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が『老齢基礎年金の受給権を取得したとき』には、その者に支給されるものでなければならない、とされています。

また、老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該『老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない』とされています。

老齢基礎年金の上乗せのイメージです。

(法第129条)

④<H16年出題> ×

「死亡一時金又は遺族基礎年金」ではなく、『その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない』とされています。

(法第129条)

⑤<H22年出題> ×

一時金の額については下限が定められていて、『基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない』とされています。

(法第130条)

最後にポイントを穴埋めでチェックしましょう

第129条 (基金の給付の基準)

1 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が< A >の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。

2 < A >の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該< A >の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。

3 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が< B >を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

第130条

1 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。

2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、< C >円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

3 基金が支給する一時金の額は、< D >円を超えるものでなければならない。

【解答】

A 老齢基礎年金

B 死亡一時金

C 200

D 8,500

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

20歳前傷病による障害基礎年金その3

R3-338

R3.7.27 20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止ルール②

「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料の負担なく受給できる年金です。そのため、一般の障害基礎年金には無い、独自の支給停止ルールがあります。

昨日の続きです。

ではこちらからどうぞ!

①<H25年出題>

国民年金法第34条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。

②<H27年出題>

20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

【解答】

①<H25年出題> ×

支給停止されるのは、「全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1」ではなく、「全部又は2分の1」に相当する部分です。

20歳前傷病による障害基礎年金のポイント

★所得による支給制限がある

前年の所得額(扶養親族等がいない場合)

4,621,000円を超える → 年金の全額が支給停止

3,604,000円を超え4,621,000円以下 → 2分の1の年金額が支給停止

3,604,000円以下 → 全額支給される(支給停止なし)

(法第36条の3)

②<H27年出題> ×

「受給権者」の前年の所得で判断されます。扶養親族の所得は合算しません。

では、こちらもどうぞ

③<H25年出題>

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価額のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

【解答】

③<H25年出題> ×

3分の1以上ではなく「2分の1」以上です。

20歳前傷病による障害基礎年金は、所得による支給制限がありますが、被災し、住宅、家財又はその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わないことになっています。

(法第36条の4)

最後にこちらをどうぞ

④<H17年出題>

20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。

【解答】

④<H17年出題> ×

20歳前に初診日があっても、初診日に第2号被保険である場合は、20歳前の傷病による障害基礎年金ではなく、一般の障害基礎年金が支給されます。ですので、所得による支給停止はありません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

20歳前傷病による障害基礎年金その2

R3-337

R3.7.26 20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止ルール①

「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料の負担なく受給できる年金です。そのため、一般の障害基礎年金には無い、独自の支給停止ルールがあります。

ではこちらからどうぞ!

①<H25年出題>

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【解答】

①<H25年出題> 〇

20歳前傷病による障害基礎年金のポイント

★日本国内に住所を有しないときは支給停止

(一般の障害基礎年金は、日本国内に住所を有しなくても支給停止にはなりません。)

(法第36条の2)

次はこちらをどうぞ

②<H30年出題>

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。

【解答】

②<H30年出題> 〇

20歳前傷病による障害基礎年金のポイント

★「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」、「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき」は支給停止

(一般の障害基礎年金は、このような施設に収容されていても支給停止になりません。)

(法第36条の2、則第34条の4)

次はこちらを!

③<R1年出題>

20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

④<H25年出題>

労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

⑤<H20年出題>

障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。

【解答】

③<R1年出題> 〇

20歳前傷病による障害基礎年金のポイント

★「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは支給停止

(一般の障害基礎年金はこの理由では支給停止になりません)

④<H25年出題> 〇

③の問題でみたように、「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは20歳前の傷病による障害基礎年金は支給停止になります。しかし、労災保険法の年金たる給付が全額支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は原則として支給停止されません。

⑤<H20年出題> 〇

障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、労災保険法の障害補償年金を受けることができるときでも、その支給は停止されません。

明日も続きます!

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

20歳前傷病による障害基礎年金その1

R3-336

R3.7.25 20歳前傷病の障害基礎年金の受給要件

今日のテーマは、「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給要件です。

では条文チェックからどうぞ!

空欄を埋めてください。

第32条の4第1項(20歳前傷病による障害基礎年金)

疾病にかかり、又は負傷し、その< A >において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは< B >において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその< C >において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

【解答】

A 初診日

B 20歳に達した日

C 障害認定日

20歳前傷病による障害基礎年金のポイント!

●初診日に20歳未満である=国民年金の被保険者でない

●受給権の発生

・ 障害認定日以後に20歳に達した

→ 20歳に達した日に1級または2級の障害状態にあれば20歳に達した日

・ 障害認定日が20歳に達した日後

→ 障害認定日に1級または2級の障害状態にあれば障害認定日

では、こちらをどうぞ!

①<H26年出題>

被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

②<H30年出題>

傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。

③<H22年出題>

20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

【解答】

①<H26年出題> ×

問題文の場合、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」です。

「20歳に達した日」、「障害認定日」どちらが後に来るかがポイントです。

「障害認定日」は初診日から1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合は治った日)です。

問題文の場合、25歳現在、「継続して治療している」状況なので、障害認定日は、初診日から1年6カ月を経過した日となります。

そして、初診日に19歳なので、障害認定日は20歳に達した日よりも後になります。

ですので、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給権が発生します。

②<H30年出題> ×

「初診日」に19歳であったこと(国民年金の被保険者ではない)がポイントです。

「初診日に国民年金の被保険者でない」、「障害認定日に障害等級1級、2級に該当している」ので、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権が発生します。

第1号被保険者の資格を取得した後、全て未納期間であったことは関係ありません。

③<H22年出題> ×

「障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降」の部分が誤りです。

初診日が20歳未満でも、その初診日において「厚生年金保険の被保険者」だったことがポイントです。

初診日に厚生年金保険の被保険者(=国民年金の第2号被保険者)ですので、障害認定日に障害等級に該当していれば、「障害認定日」に障害基礎年金と障害厚生年金の受給権が発生します。

初診日に国民年金の被保険者ですので、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。

★明日は、「通常の障害基礎年金」と「20歳前の傷病による障害基礎年金」の違いをお話しします。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金第2号被保険者のこと

R3-335

R3.7.24 厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者(原則)

厚生年金保険の被保険者は、国民年金法の第2号被保険者です。

第2号被保険者のポイントは以下の3つです。

・国籍要件なし

・国内居住要件なし

・年齢要件(20歳以上60歳未満)なし

ではどうぞ!

①<H29年出題>

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

②<H20年出題>

すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】

①<H29年出題> 〇

第1号被保険者と第3号被保険者は年齢要件(20歳以上60歳未満)がありますが、第2号被保険者にはそれがないので、20歳未満でも厚生年金保険の被保険者なら国民年金の第2号被保険者です。

(法第7条)

②<H20年出題> ×

第2号被保険者は60歳に達しても資格は喪失しません。

★第1号被保険者と第3号被保険者は、60歳に達した日に資格を喪失します。

では、こちらをどうぞ!

③<H25年出題>改正による修正あり

厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する日本国内に住所を有する配偶者(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。

④<H27年出題>

厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】

★厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される「70歳未満」の者です。

といっても、厚生年金保険の被保険者すべてが国民年金の第2号被保険者となるわけではありません。

厚生年金保険の被保険者が第2号被保険者になる要件として、「65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない被保険者に限る。」という規定が法附則第3条にありますので注意してください。

③<H25年出題> 〇

ポイントその1

★厚生年金保険の高齢任意加入被保険者(70歳以上)は国民年金の第2号被保険者。

なぜなら、「老齢基礎年金、老齢厚生年金等」の受給権がないから。

ポイントその2

第3号被保険者は「第2号被保険者」の配偶者。

問題文の場合、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満ですので、第3号被保険者となります。

④<H27年出題> 〇

問題文の場合、年齢が「65歳以上」で「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する」(老齢の年金の受給権がある)ため、第2号被保険者ではありません。

ですので、生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者でも、「第2号被保険者」の被扶養配偶者ではないので、第3号被保険者とはなりません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健保 埋葬料と埋葬費

R3-334

R3.7.23 埋葬料と埋葬費の違い

今日は、健康保険法「埋葬料と埋葬費の違い」です。

では、条文からどうぞ!

空欄を埋めてください

第100条 埋葬料

1 被保険者が死亡したときは、その者により< A >者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。

2 1の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、< B >者に対し、1の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

【解答】

A 生計を維持していた

B 埋葬を行った

| 対 象 | 金 額 | |

| 埋葬料 | 生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの | 5万円 |

| 埋葬費 | 埋葬を行った者 (埋葬料の支給を受けるべき者がない場合) | 埋葬に要した費用 (5万円の範囲内) |

では、こちらをどうぞ!

①<H24年出題>

埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。

②<H25年出題>

埋葬を行う者とは、埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。

③<H25年出題>

死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。

【解答】

①<H24年出題> 〇

「生計の一部を維持していた者」も埋葬料の対象になります。被扶養者とは別の概念です。

(参照 昭8.8.7保発502)

②<H25年出題> ×

埋葬を行う者とは、「社会通念上」埋葬を行うべき人のことで、実際に埋葬を行うかどうかではありません。問題文の場合は、配偶者は埋葬料の支給対象となり得ます。

③<H25年出題> ×

生計を維持されていなかった兄弟姉妹が実際に埋葬を行った場合は、埋葬費の支給対象となります。

(参照 昭26.6.28保文発162)

こちらもどうぞ!

④<H26年出題>

埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

【解答】

④<H26年出題> 〇

ポイント!

・埋葬料 → 埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付される

保険事故発生の日は「死亡した日」

・埋葬費 → 死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されない

保険事故発生の日は「埋葬した日」

★時効の起算日(保険事故発生の日の翌日)

| 埋葬料 | 死亡した日の翌日 |

| 埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

出産育児一時金

R3-333

R3.7.22 出産育児一時金のポイントチェック

今日は、「出産育児一時金」のポイントをチェックします!

では、問題をどうぞ!

①<H21年出題>

(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。

②<H21年出題>

(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。

③<H26年出題>

妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

【解答】

①<H21年出題> 〇

私生児の出産でも支給されます。なぜなら、主として「母体を保護する」ことが、出産に関する給付の目的だからです。

(参照 昭2.3.17保理792)

②<H21年出題> 〇

出産に関する給付は、妊娠4か月以上の出産が対象です。

1月は28日で計算するので、28日×3月+1日=85日。85日目が4か月目に入った日になるため、妊娠85日以降が出産に関する給付の対象となります。

(参照 昭3.3.16保発11)

また、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産を問いません。

(参照 昭27.6.16保文発2427)

③<H26年出題> ×

労災保険法の療養補償給付を受けたとしても、出産育児一時金の支給は行われます。

(参照 昭24.3.26保文発第523号)

こちらもどうぞ!

④<H27年出題>

出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。

⑤<H21年出題>

被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。

⑥<H21年出題>

(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。

【解答】

④<H27年出題> 〇

出産育児一時金の額は一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は40万4千円)です。

(施行令第36条)

⑤<H21年出題> ×

妊娠4か月以降の死産の場合は出産育児一時金は支給されます。しかし、死産児は被扶養者ではないので、家族埋葬料は支給されません。

(参照 昭23.12.2保文発898)

⑥<H21年出題> 〇

例えば、双子の場合は42万円×2=84万円となります。(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は404,000円×2=808,000円)

(参照 平20.12.17保保発1217004)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健保 入院時生活療養費

R3-332

R3.7.21 入院時生活療養費~選択対策~

「入院時生活療養費」は選択式で出題実績があります。

チェックしておきましょう!

では、問題をどうぞ!

①<H19選択>

療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を < A >といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち< B >から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、< C >として現物で支給する。< C >の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して< D >が定めた基準により算定した額から< E >を控除した額とする。

【解答】

A 特定長期入院被保険者

B 自己の選定するもの

C 入院時生活療養費

D 厚生労働大臣

E 生活療養標準負担額

(法第85条の2)

ポイント!

・入院時生活療養費は「現物」で支給される

・「厚生労働大臣の算出基準による生活療養費」から、「生活療養標準負担額」を控除したものが「入院時生活療養費」として現物給付されます。

次はこちらをどうぞ!

②<H26選択>改正による修正あり

入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について< A >に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。

(1)下記(2)(3)以外の者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額

(2)病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額

(3)難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者 → 1日につき< D >円と1食につき260円との合計額

【解答】

A 介護保険法

B 370

C 460

D 0

★生活療養標準負担額は、「居住費(光熱水費)」と「食費」の合計です。

※生活療養標準負担額(低所得者以外)

| 生活療養標準負担額 | ||

(1) (2)(3)以外 | 居住費(1日) 370円 | 食費(1食) 460円又は420円 ※管理栄養士等を配置している保険医機関の場合は460円となる。 |

(2)病状の程度が重篤な者等 | 同上 | 同上 |

| (3)指定難病の患者 | 0円 | 1食 260円 |

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

徴収法 認定決定でおさえたいところ②

R3-331

R3.7.20 印紙保険料の認定決定と追徴金

認定決定でおさえたいところ第2弾!

今日は印紙保険料の認定決定です。

概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定はこちらをどうぞ!

では、問題をどうぞ!

①<H24年出題(雇用保険)>

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

②<H25年出題(雇用保険)>

事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】

①<H24年出題(雇用保険)> 〇

ポイント!

・ 認定決定された印紙保険料は「現金」で納付する(印紙ではないので注意)

・ 「日本銀行」又は「所轄都道府県労働局収入官吏」に納付する

(則第38条)

②<H25年出題(雇用保険)> 〇

ポイント!

印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」で行われる。

(則第38条)

では、追徴金の問題をどうぞ!

③<H28年出題(雇用保険)>

事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

【解答】

③<H28年出題(雇用保険)> ×

印紙保険料の追徴金の割合は「100分の25」。一般保険料の場合の追徴金の割合である100分の10より高いのがポイントです。

追徴金が徴収されるのは、印紙保険料の納付を怠ったことについて、「正当な理由」がないと認められるときです。

(法第25条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

徴収法 認定決定でおさえたいところ①

R3-330

R3.7.19 概算保険料の認定決定・確定保険料の認定決定

認定決定が行われるのは、

・概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき

・確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき

です。

では、問題をどうぞ!

①<H25年出題(雇用保険)>

事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

②<H23年出題(労災)>

増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

③<R1年出題(労災)>

事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

【解答】

①<H25年出題(雇用保険)> ×

「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われます。

ポイント!

・概算保険料の認定決定 → 納付書

・確定保険料の認定決定 → 納入告知書

②<H23年出題(労災)> ×

増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しなくても、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときでも、認定決定は行われません。

③<R1年出題(労災)> ×

「30日以内」が誤りです。

通知を受けた日から「15日以内」です。なお、この場合は翌日起算となるので、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内です。

通知を受けた日は、午前0時ではなく、受けた時から始まるので翌日起算です。

では、追徴金の問題をどうぞ!

④<H26年出題(雇用保険)>

事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】

③<H26年出題(雇用保険)> ×

「概算保険料」の認定決定の場合は、追徴金は課されません。

ポイント!

「確定保険料」の認定決定の場合は、追徴金が課されます。

追徴金の計算式は、納付すべき額(1,000円未満の端数切り捨て)×100分の10です。

追徴金の納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

徴収法 賃金について

R3-329

R3.7.18 徴収法 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲

徴収法では、保険料の算定のもとになるのは「賃金」です。

まず「賃金」の定義をどうぞ!

徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

今日は、通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)の扱いについてみていきましょう。

では、問題をどうぞ!

①<R1年出題(雇用保険)>

労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。

②<H19年出題(雇用保険)>

労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。

【解答】

①<R1年出題(雇用保険)> 〇

②<H19年出題(雇用保険)> 〇

ポイント!

・ 賃金は「通貨」だけでなく、通貨以外のもので支払われるものも含まれる。

・ その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる

・ なお、「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める」ことになっています。

「範囲」と「評価」を区別して読んでください。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

徴収法 不服申立て

R3-328

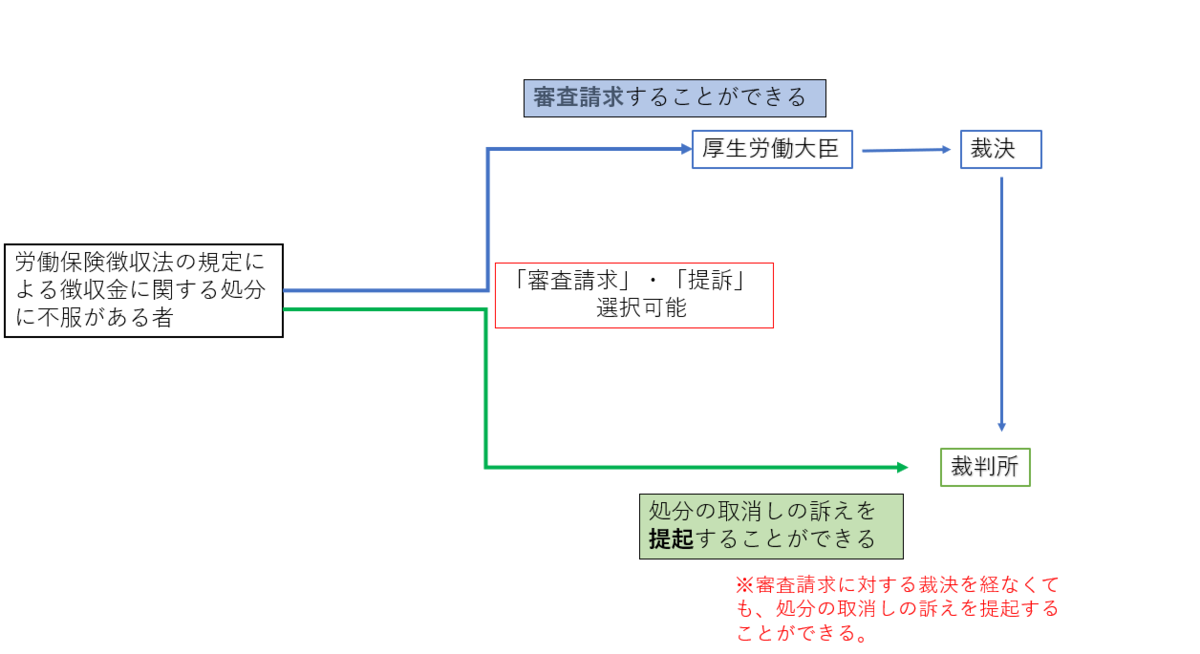

R3.7.17 徴収法の処分に不服のあるときは?

徴収法の処分に不服のある場合は、行政不服審査法によって行います。

ではどうぞ!

H28年 労災問9より

①<ア>

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

②<イ>

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。

③<ウ>

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。

④<エ>

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

⑤<オ>

平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。

【解答】

ポイント!

徴収法には、不服申し立ての規定がありません。労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に関する処分については、行政不服審査法に基づいて不服申立てを行うことになります。

①<ア> ×

異議申立てではなく「審査請求をすることができる」です。

また、審査請求先は、「厚生労働大臣」です。

★不服申立ての種類は、原則として「審査請求」とされています。

(行政不服審査法第2条、第4条)

②<イ> ×

<ア>と同じで、「厚生労働大臣に審査請求をすることができる」です。

③<ウ> ×

<ア><イ>と同じで「厚生労働大臣」に対し、再審査請求ではなく「審査請求」を行うことができる、です。

④<エ> 〇

行政事件訴訟法第8条によって、「直ちにその取消しの訴えを提起すること」ができます。

審査請求をしないで直ちに提起する、という選択もできることをおさえましょう。

(行政事件訴訟法第8条)

⑤<オ> ×

「審査請求は代理人によってすることができる」と規定されています。

(行政不服審査法第12条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

所定給付日数と受給期間

R3-327

R3.7.16 覚えましょう。所定給付日数と受給期間

覚えれば解ける所定給付日数。しっかり暗記しましょう。

ではどうぞ!

①<H26年出題>

雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては < A >とされている。

【解答】

①<H26年出題>

A 360日

就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の場合は、年齢に関係なく150日。1年以上の場合は、45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日です。

次は受給期間の問題をどうぞ!

②<H28年出題>

基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

③<H23年出題>

所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。

④<H28年出題>

定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。

【解答】

②<H28年出題> 〇

55歳・算定基礎期間が25年・特定受給資格者の場合、所定給付日数は330日で、受給期間は「1年+30日」です。

★受給期間

原 則 → 1年

所定給付日数360日 → 1年+60日

所定給付日数330日 → 1年+30日

③<H23年出題> 〇

「妊娠、出産、育児等」の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合 → 受給期間の延長が認められます。

問題文の場合、所定給付日数が270日なので受給期間は1年、それに「出産及び育児」のため職業に就くことができない180日をプラスして、受給期間は「1年+180日」となります。

④<H28年出題> ×

定年に達したことで受給期間の延長が認められた場合でも、疾病又は負傷等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときは、受給期間はさらに延長が認められます。

ただし、この場合でも受給期間は最長4年間です。

(行政手引50286)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

定年後の受給期間の延長

R3-326

R3.7.15 60歳以上の定年後の受給期間の延長のこと

今日のテーマは、「60歳以上の定年後の受給期間の延長のこと」です。

ではどうぞ!

①<H24年出題>

60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。

②<H24年出題>

60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

③<H28年出題>

60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定の期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

【解答】

①<H24年出題> 〇

定年退職者等が「少しゆっくりしてから求職活動を始めよう」という場合は、受給期間の延長の申出をすることができます。

求職申し込みをしないことを希望するとして申し出た期間(猶予期間)は、 1 年が限度です。例えば、猶予期間を4か月と希望した場合、受給期間が4か月延長されます。

(法第20条、則31条の2、行政手引50282)

②<H24年出題> 〇

「2か月以内」がポイントです。

(則第31条の3)

③<H28年出題> ×

「60歳以上の定年に達した後、再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている」場合、当該期限が到来したことにより離職した場合は受給期間の延長の対象となります。

問題文のように、1 年更新の再雇用制度で雇用されて、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、受給期間の延長は認められません。

(行政手引50281)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

雇用保険の被保険者

R3-325

R3.7.14 雇用保険の被保険者になる?ならない?

今日のテーマは、「雇用保険の被保険者になる?ならない?」です。

ではどうぞ!

①<H25年出題>

同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。

②<H30年出題>

労働日の全部又はその大部分において事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。

【解答】

①<H25年出題> 〇

・同時に2以上の雇用関係にある労働者の場合

→ 一の雇用関係についてのみ被保険者となるので、同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはありません。なお、被保険者となるのは、原則として、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係のみです。

(行政手引20352)

②<H30年出題> 〇

・在宅勤務者の場合

→ 事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。

※事業所勤務労働者との同一性とは、簡単に書くと、所属事業所で勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定が適用されることです。

(行政手引20351)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【改正労災】複数事業労働者(特別加入者編)

R3-324

R3.7.13 複数事業労働者の給付基礎日額(特別加入者編)

今日のテーマは、「複数事業労働者の給付基礎日額(特別加入者編)」です。

以下のような場合も「複数事業労働者」となります。

・ある会社では「労働者」として働く一方、他の仕事で「特別加入」している

・複数の仕事で「特別加入」している

このような場合の給付基礎日額の算定についてみていきましょう。

では特別加入者の給付基礎日額のポイントからどうぞ!

穴埋めで確認しましょう。

(平成30年選択式より)

・中小事業主等の特別加入の給付基礎日額 → 当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は、

< A >である。

【解答】

A 25,000円

特別加入者の給付基礎日額は、3,500円から最高25,000円まで、16段階の設定があります。また、家内労働者については、それにプラスして「2,000円、2,500円、3,000円」の設定もあります。

特別加入者の給付基礎日額のポイント

特別加入者の給付基礎日額のポイント

| 自動変更対象額 | 適用なし |

| 年齢階層別の最高・最低限度額 | |

| スライド制 | 適用される |

では、複数事業労働者の場合の給付基礎日額は?

①労働者であって、かつ、特別加入者である場合

労働者としての給付基礎日額 + 特別加入者としての給付基礎日額

※労働者としての給付基礎日額 → 合算前に自動変更対象額、スライド制、年齢階層別最高・最低限度額を適用し算定

※特別加入者としての給付基礎日額 → 合算前に、スライド制のみ適用し算定

②複数の特別加入を行っている場合

特別加入者としての各給付基礎日額を合算 → 合算した額にスライド制のみ適用し算定

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【労災】特別加入者の範囲

R3-323

R3.7.12 令和3年4月改正 特別加入者の範囲その2

今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その2です!

特別加入者は、3つに分かれています。

第1種特別加入者 → 中小事業主等

第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者

第3種特別加入者 → 海外派遣者

今日は、「特定作業従事者」の範囲を確認しましょう。

では穴埋めでどうぞ!

【特定作業従事者の範囲】

1 農業における一定の作業

2 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業

3 家内労働者及びその補助者が行う一定の作業

4 労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業

5 介護関係業務に係る一定の作業及び家事支援に係る一定の作業

令和3年4月より追加された作業

↓

6 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における< A >の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

7 < B >の制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

【解答】

A 音楽、演芸その他の芸能

B アニメーシヨン

(則第46条の18)

★令和3年4月から追加されたのは次の2つです。

■芸能従事者

・芸能実演家(俳優、舞踊家、音楽家、演芸家、スタント等)

・芸能製作作業従事者(監督、撮影、衣装、メイク等)

■アニメーション制作作業従事者

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【労災】特別加入者の範囲

R3-322

R3.7.11 令和3年4月改正 特別加入者の範囲その1

今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その1です!

特別加入者は、3つに分かれています。

第1種特別加入者 → 中小事業主等

第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者

第3種特別加入者 → 海外派遣者

令和3年4月より改正された「一人親方等」の範囲を確認しましょう。

では穴埋めでどうぞ!

【一人親方等の範囲】

1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業

(例)個人タクシー業者や個人貨物運送業者など

2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業

(例)大工、左官、とび職人

3 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)

4 林業の事業

5 医薬品の配置販売の事業

6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

7 船員法第1条に規定する船員が行う事業

8 < A >法第2条に規定する< A >が行う事業

9 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する< B >その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する< C >に係る< B >その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

【解答】

A 柔道整復師

B 委託契約

C 社会貢献事業

(則第46条の17)

★8と9が令和3年4月から追加された事業です。

9は、先日書きました「【改正】70歳までの就業確保措置」によって「創業支援等措置」に基づく事業を行う人が対象です。

★ 明日は特定作業従事者です。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【安衛法】元方事業者の講ずべき措置等

R3-321

R3.7.10 元方事業者と関係請負人

今日のテーマは「元方事業者と関係請負人」です。

では条文を穴埋めでどうぞ!

法第29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な< A >を行なわなければならない。

2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な < B >を行なわなければならない。

3 2の< B >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該< B >に従わなければならない。

【解答】

A 指導

B 指示

業種を限定していませんので、すべての業種の「元方事業者」に適用される規定です。

「指導」と「指示」が出てきますが、「指示」の方は、「違反していると認めるとき」、「従わなければならない」のように使われていますので、指導より指示の方が重いイメージです。

では、こちらもどうぞ!

①<H18年出題>

業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

②<H22年出題>

製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

③<H26年出題>

労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

【解答】

①<H18年出題> 〇

最大のポイントは、「業種のいかんを問わず」の部分です。この規定は、業種を問わず元方事業者に適用されます。

(法第29条)

②<H22年出題> ×

関係請負人のみならず、関係請負人の労働者に対しても指導及び指示をしなければなりません。

(法第29条)

③<H26年出題> ×

この規定には、罰則はありません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【安衛法】統括安全衛生責任者

R3-320

R3.7.9 統括安全衛生責任者でおさえておきたいところ

今日のテーマは「統括安全衛生責任者でおさえておきたいところ」です。

ではどうぞ!

法第15条 (統括安全衛生責任者)

事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業又は< A >に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「< B >」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。

【解答】

A 造船業

B 特定元方事業者

ポイント!

用語をおさえておきましょう。

・元方事業者 → 一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの

・特定事業 → 建設業、造船業

・特定元方事業者 → 元方事業者のうち特定事業を行うもの(建設業と造船業の元方事業者)

では、こちらもどうぞ!

①<H20年出題>

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。

②<H20年出題>

労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。

③<H22年出題>

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。

【解答】

①<H20年出題> ×

常時40人のずい道の建設の仕事は、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。※ずい道の建設の仕事の場合、常時30人以上で選任義務があります。

(統括安全衛生責任者の選任について)

・選任が必要な業種 → 特定事業(建設業、造船業)

・規模

(原則)特定元方事業者の労働者+関係請負人の労働者数が常時50人以上

※「ずい道等の建設」、「圧気工法による作業」、「一定の橋梁の建設」

→ 常時30人以上

②<H20年出題> ×

「作業場所を巡視すること」に関する措置を講ずることは、統括安全衛生責任者が統括管理する項目の中に含まれます。

③<H22年出題> 〇

「元方安全衛生管理者」は「統括安全衛生責任者」の部下のようなイメージです。「建設業に属する事業」の元方事業者で、統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任します。「建設業」のみが対象で、造船業には元方安全衛生管理者の選任義務はありません。

(法第15条の2)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【安衛法】事業者の責務など

R3-319

R3.7.8 安衛~事業者の責務など

今日のテーマは事業者の責務などです。

ではどうぞ!

①<H18年選択>

労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。

②<H12年出題>

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

③

労働安全衛生法第3条第2項の規定においては、「機械、器具その他の設備を < B >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< B >する者は、これらの物の< B >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止< C >なければならない。」と規定されている。

④

労働安全衛生法第3条第3項の規定においては、「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように< D >しなければならない。」と規定されている。

【解答】

①<H18年選択>

A 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし

★ 事業主が労働安全衛生法に定める労働災害の防止のための最低基準を守ることは当然。さらに、職場環境、労働条件を改善し、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない、と規定されています。

②<H12年出題> 〇

★ 労働者にも「労働災害を防止するため必要な事項を守る」こと、「事業者等が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する」ことが求められています。語尾が「努めなければならない」と努力義務であることがポイントです。

(法第4条)

③

B 設計

C に資するように努め

★ 対象は、①機械、器具その他の設備を設計する者、製造する者、輸入する者、②原材料を製造する者、輸入する者、③建設物を建設する者、設計する者です。

例えば、機械の設計者は、機械の設計の段階で、その機械を使用する際の労働災害を防止するための措置を講ずることが求められています。努力義務ですので注意してください。

④

D 配慮

★ 対象は、建設工事の注文者等です。例えば、工事を発注する際に、安全に工事が行われるように、施工方法や工期等の条件に配慮してください、という規定です。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【労基法】フレックスタイム制

R3-318

R3.7.7 清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制

今日のテーマはフレックスタイム制です。

本題の前にフレックスタイム制を導入の要件を確認しておきましょう。

① 就業規則その他これに準ずるものに規定する

・「始業及び終業の時刻」をその労働者の決定に委ねること

② 労使協定で一定事項を定める

「清算期間」とは?

清算期間とは → その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内において労働させる期間をいい、< A >以内の期間に限るものとする。

【解答】

A 3か月

フレックスタイム制の清算期間の上限は3か月です。

ただし、清算期間が1か月を超える場合は、一定のルールがあります。そのルールを次の問題で確認しましょう。

では、どうぞ!

①<R1年出題>

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

【解答】

①<R1年出題> 〇

フレックスタイム制の時間外労働は?

フレックスタイム制の時間外労働は?

フレックスタイム制の時間外労働は、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた部分です。

例えば、清算期間が1か月の場合は1か月単位で労働時間を清算します。

1か月の法定労働時間の総枠は、暦日数が31日の月でしたら177.1時間です。もし、1か月でトータルした実際の労働時間が総枠を超えていれば、その枠を超えた時間が時間外労働となります。

では、清算期間を3か月とした場合は?

では、清算期間を3か月とした場合は?

清算期間を3か月にした場合は、3か月単位で清算します。

暦日数が92日だとすると、法定労働時間の総枠は525.7時間(労働時間の週平均が40時間)となり、実際の労働時間のトータルが総枠を超えれば、超えた分が時間外労働となります。

ただし、清算期間が1か月を超える場合は、『1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと』というルールがあります。

ですので、問題文のように、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当し、36協定の締結と届出、清算期間の途中でも割増賃金を支払う必要があります。

(法第32条の3)

★もう一つ注意★ 特例事業場の場合、清算期間が1か月以内なら「44時間」の特例が適用されますが、清算期間が1か月を超える場合は、特例は適用されませんので原則の40時間が適用されます。

こちらもどうぞ!

②<R2年出題>

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

【解答】

②<R2年出題> ×

フレックスタイム制の労使協定

・清算期間が1か月以内 → 届出不要

・清算期間が1か月を超える → 届け出なければならない

(法第32条の3)

ついでに「労使協定の有効期間」もチェックしましょう。

清算期間が1か月を超える → 有効期間の定めをすること

(則第12条の3)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【改正】障害者雇用促進法

R3-317

R3.7.6 令和3年3月からの障害者雇用率

令和3年3月1日から、法定雇用率が変わりました。

まずは、こちらをどうぞ

<H25年選択(修正)>

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は令和3年3月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、< A >人以上に拡大された。< A >人以上の企業には、< B >を選任するよう努力することが求められている。

【解答】

A 43.5

B 障害者雇用推進者

(法第43条)

令和3年3月1日からの法定雇用率

令和3年3月1日からの法定雇用率

| 民間企業 | 2.3% |

| 特殊法人 | 2.6% |

| 国、地方公共団体 | 2.6% |

| 教育委員会 | 2.5% |

一般の民間企業の場合

一般の民間企業の場合

★雇用する労働者が常時43.5人以上の場合

・障害者の雇用義務が発生する

・障害者の雇用状況の報告義務がある

・障害者雇用推進者を選任する努力が求められる

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【改正】確定給付企業年金法

R3-316

R3.7.5 【改正】確定給付企業年金~支給開始年齢

昨日、高年齢者雇用安定法の改正「70歳までの就業確保措置」の努力義務についてお話しました。

確定給付企業年金法も改正で70歳までの拡大が行われています。

まずは、こちらをどうぞ

<H30年選択(修正)>

確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。

(1)< A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。

(2)政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。

また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

【解答】

A 60歳以上70歳以下(←今回の改正点です)

B 50歳未満

(法第36条、施行令28条)

確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢

確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢

(1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき

(2)50歳以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき(※規約で当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)

では、こちらもどうぞ!

①<H30選択>

確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。

(1) 老齢給付金

(2) < C >

②<H26年出題>

規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

③<H26年出題>

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】

①<H30選択>

C 脱退一時金

★確定給付企業年金では、「老齢給付金」と「脱退一時金」の給付を行います。

また、規約で定めるところにより、それらの給付に加え、「障害給付金」、「遺族給付金」の給付を行うことができます。

(法第29条)

②<H26年出題> 〇

老齢給付金の支給要件は、20年を超えてはならない、とされています。

(法第36条)

③<H26年出題> 〇

老齢給付金を年金で支給する場合は、「終身又は5年以上」にわたり、「毎年1回以上定期的」に支給するものでなければなりません。

(法第33条)

※老齢給付金は、原則として年金として支給。ただし、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合は、一時金として支給することができます。(法第38条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

【改正】高年齢者雇用安定法

R3-315

R3.7.4 【改正】70歳までの就業確保措置

今日のテーマは「70歳までの就業確保措置」です。(令和3年4月~)

70歳定年を義務付けるものではないので、注意してください。

70歳定年を義務付けるものではないので、注意してください。

まずは、ポイントをチェックしましょう

★ 第9条では、「高年齢者雇用確保措置」が義務づけられています。こちらは、もとからある規定です。

定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。

1 当該定年の引上げ

2 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入

3 当該定年の定めの廃止

高年齢者雇用確保措置のポイント!

・65歳までの「雇用確保」

・義務

★ 上記の「65歳までの雇用確保の義務」にプラスして、令和3年4月から「高年齢者就業確保措置」が新しく加わりました。

★ 上記の「65歳までの雇用確保の義務」にプラスして、令和3年4月から「高年齢者就業確保措置」が新しく加わりました。

高年齢者就業確保措置のポイント!比較してみましょう!

・65歳から70歳までの「就業確保」(雇用ではなく「就業」であることに注意)

・努力義務

では、新しくできた「高年齢者就業確保措置」をチェックしましょう

<努力義務の対象になる事業主>

・定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主

・継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主

<高年齢者就業確保措置>努力義務

1 当該定年の引上げ

2 65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入

3 当該定年の定めの廃止

4 創業支援等措置(雇用によらない措置)

※ なお、4の「創業支援等措置」の導入については、過半数労働組合等の同意を得ることが条件となっています。

また、「創業支援等措置」とは雇用によらない措置であることがポイントです。

「創業支援等措置」の内容は70歳まで継続的に「業務委託契約を締結する制度」、「①事業主が自ら実施する社会貢献事業、②事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業、に従事できる制度」です。

(法第10条の2)

まとめ 比較表を作ってみました。

| 高年齢者雇用確保措置 | 高年齢者就業確保措置 |

| 65歳まで | 70歳まで |

| 義務 | 努力義務 |

| 創業支援等措置OK(雇用によらない措置) | |

継続雇用できる事業主の範囲 ・自社 ・特殊関係事業主 | 継続雇用できる事業主の範囲 ・自社 ・特殊関係事業主 ・特殊関係事業主以外の他社 |

では、こちらもどうぞ!

<H26年出題>

高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。

【解答】 ×

「定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」と規定されているので、原則として60歳を下回ることはできません。(例外あり)

定年を65歳以上とすることは義務付けられていません。

(法第8条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働施策総合推進法その2

R3-314

R3.7.3 【改正】中途採用比率の公表の義務化

今日のテーマは「中途採用比率の公表の義務化」です。(令和3年4月~)

中途採用に関する環境整備を推進することが目的です。

まずは、条文を穴埋めでチェックしましょう

第27条の2

常時雇用する労働者の数が< A >人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。

【解答】

A 300

中途採用比率の公表が義務づけられたのは、常時雇用される労働者数が300人を超える(301人以上)の企業です。

★ 労働者の職業選択に資するよう、正規雇用労働者の中途採用比率を定期的に公表しなければならないことになりました。

★ なお、「正規雇用労働者の中途採用比率」の情報公表は、頻度はおおむね1年に1回以上、方法はインターネットの利用その他の方法とされています。

(参照)令和3.2.9職発0209 第3号

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働施策総合推進法

R3-313

R3.7.2 パワハラ防止措置の義務

今日のテーマは「パワハラ防止措置の義務」です。

まずは、条文を穴埋めでチェックしましょう

第32条の2 (雇用管理上の措置等)

1 事業主は、職場において行われる< A >を背景とした言動であって、 < B >な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の< C >が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。