合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

国民年金法「失権」

R8-116 12.18

付加年金と寡婦年金の失権事由

今回は付加年金と寡婦年金の失権事由をみていきましょう。

まずは、付加年金の失権事由を条文で読んでみましょう

法第48条 (失権) 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 |

★ 付加年金は、老齢基礎年金と同じ「終身年金」です。

次は寡婦年金の失権事由を条文で読んでみましょう

法第51条 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 →第40条第1項 ・ 死亡したとき。 ・ 婚姻をしたとき。 ・ 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 法附則第9条の2第5項 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。 |

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。

【解答】

①【R7年出題】 ×

付加年金及び寡婦年金にも失権が規定されています。

②【H25年出題】

付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

【解答】

②【H25年出題】 〇

付加年金は老齢基礎年金にプラスして支給されますので、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅します。

また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止されます。

条文を読んでみましょう。

法第47条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 |

★ 「全額」がポイントです。「全部又は一部」ではありません。

➂【H24年出題】

寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。

➂【H24年出題】 〇

寡婦年金の受給権は、寡婦が65歳に達したときに消滅します。寡婦が老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも同様です。

④【H24年出題】

寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。

【解答】

④【H24年出題】 〇

寡婦年金の受給権は、養子となったときは消滅します。ただし、直系血族又は直系姻族の養子となった場合は消滅しません。

⑤【H23年出題】

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

【解答】

⑤【H23年出題】 ×

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止されるのではなく、寡婦年金の受給権は「消滅」します。

⑥【H26年出題】

寡婦年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】

⑥【H26年出題】 〇

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅します。

⑦【R4年出題】

寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

【解答】

⑦【R4年出題】 ×

寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、受給権が消滅します。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「障害基礎年金」

R8-115 12.17

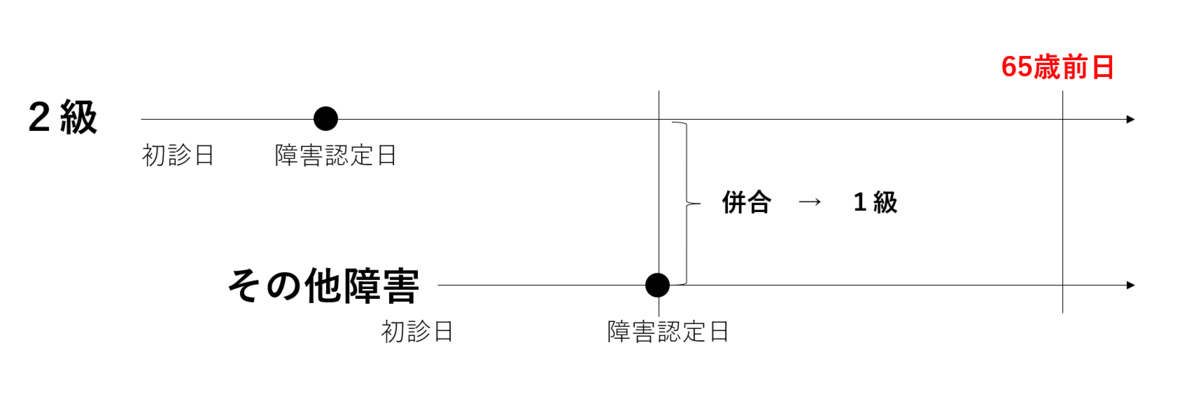

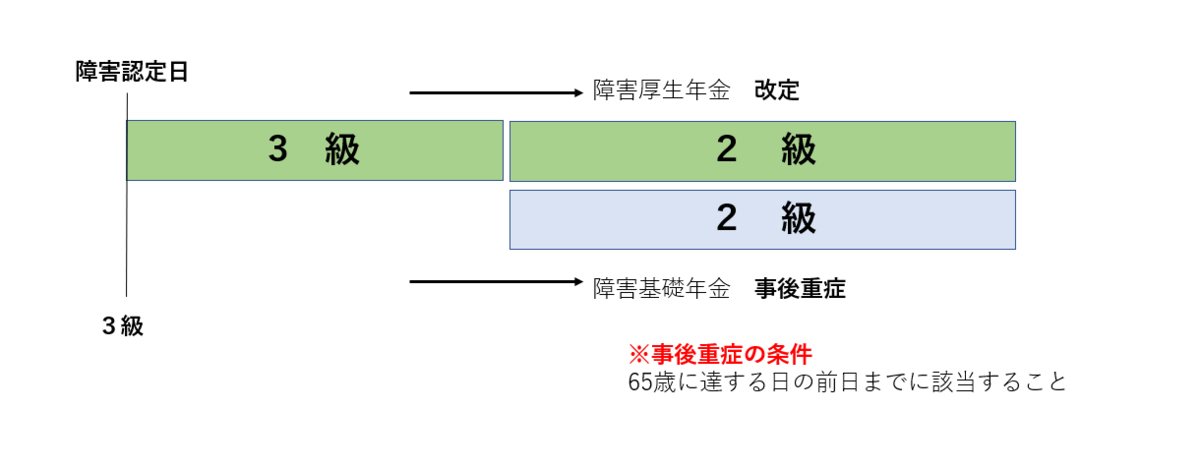

基準障害|はじめて2級による障害基礎年金

■■「はじめて2級による障害基礎年金」とは?

・既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にある(障害等級に該当しない障害)

↓

・基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に

↓

・基準障害と他の障害とを併合して、初めて、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態に至った場合

↓

・障害基礎年金が支給されます。

簡単に言いますと

先にあった 障害 1・2級未満 |

+ | 新たに 発生した障害 (基準障害) |

→ | 初めて 1・2級に 該当 |

→ | 障害基礎年金が 支給される |

※基準障害について、初診日要件・保険料納付要件を満たしていること

※65歳に達する日の前日までの間に、併合した障害の程度が1・2級に該当していること

では、条文を読んでみましょう。

法第30条の3 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者(初診日要件を満たしている)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 保険料納付要件は、「基準傷病」の初診日の前日で判断される。 ➂ ①の障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。 |

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

【解答】

①【R7年出題】 〇

ポイントを確認しましょう

・基準傷病の初診日に、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)である。(初診日要件を満たしている)

・基準傷病以外の傷病により障害の状態にある

・基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に

・初めて、「基準障害」と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った

・基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日以降であるときに限る

②【H18年出題】

既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。

【解答】

②【H18年出題】 〇

「赤字」の部分がポイントです。

既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。

➂【H29年出題】

国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

【解答】

➂【H29年出題】 ×

いわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、その請求は、65歳に達した日以後でも行うことができます。

④【H20年出題】

いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

【解答】

④【H20年出題】 ×

「支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始」が誤りです。

・ いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権が発生します。

・ 当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができます。

・ 支給は当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から開始されます。

⑤【R6年出題】

国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

【解答】

④【R6年出題】 ×

いわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となったときに受給権が発生します。65歳以降でも請求は可能です。また、請求によって受給権が発生するのではありませんが、支給は請求があった月の翌月からとなります。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

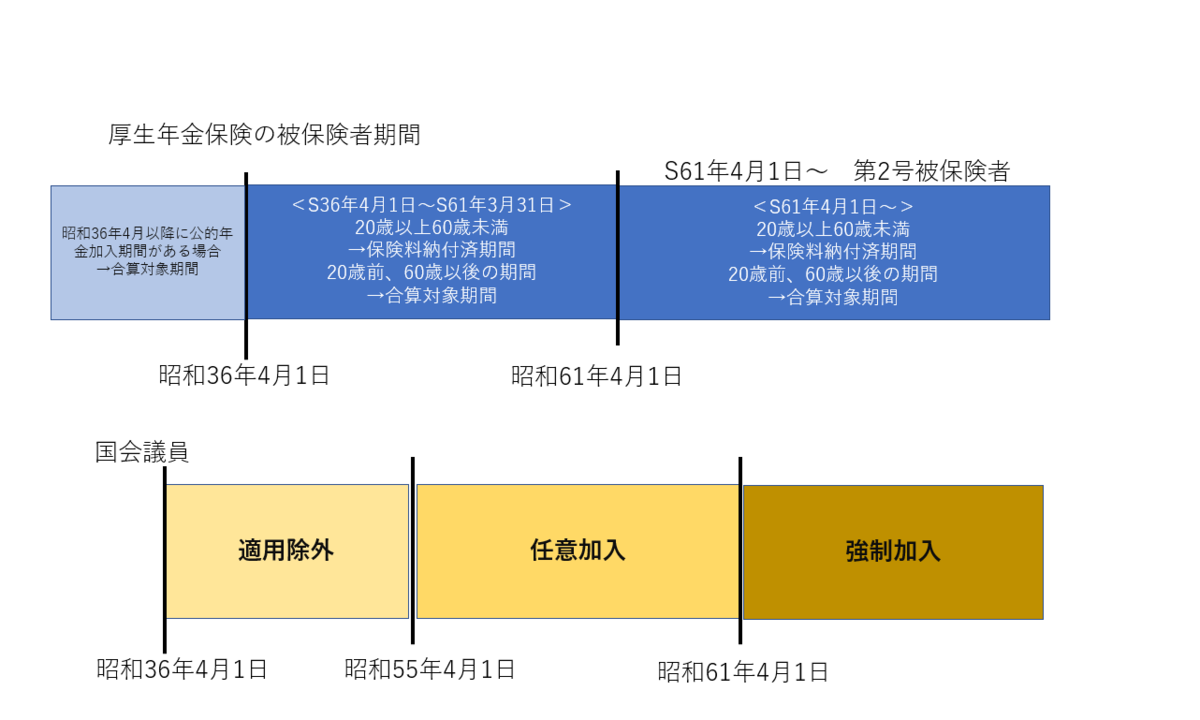

国民年金法(合算対象期間)

R8-114 12.16

昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した場合の合算対象期間

国民年金法がスタートしたのは昭和36年4月1日ですが、当初、外国人は適用が除外されていました。

外国人が、国民年金に強制加入となったのは、昭和57年1月1日以降です。

S36.4.1 | S57.1.1 |

国民年金適用除外 | 強制加入 |

今回は、昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した者に関する合算対象期間をみていきます。

日本国籍の取得以後は強制加入となりますが、日本国籍を取得する前の期間については、要件を満たせば合算対象期間になります。

条文を読んでみましょう。

昭60法附則第8条第5項10号・11号 (10) 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であって、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律による改正前の国民年金法第7条第1項に該当しなかったため国民年金の被保険者とならなかった期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。) (11) (10)に掲げる者の日本国内に住所を有しなかった期間(20歳未満であった期間及び60歳以上であった期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から当該日本の国籍を取得した日の前日までの期間に係るもの |

過去問を解いてみましょう

①【H25年出題】

昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】

①【H25年出題】 ×

・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した

(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)

↓

・合算対象期間になるのは

日本国内に住所を有していた

20歳以上60歳未満の期間のうち

国民年金の適用除外だった昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前(昭和56年12月31日まで)の期間です。

昭和57年1月1日以後は、外国人でも強制加入になったため、合算対象期間にはなりません。

「昭和61年4月1日前の期間」が誤りです。

(昭60法附則第8条第5項第10号)

②【H25年出題】

昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】

②【H25年出題】 〇

・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した

(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)

↓

・合算対象期間になるのは

日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)

20歳以上60歳未満の期間のうち

昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。

(昭60法附則第8条第5項第11号)

➂【R7年出題】

昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

合算対象期間になります。

・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した

(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)

↓

・合算対象期間になるのは

日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)

20歳以上60歳未満の期間のうち

外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。

(昭60法附則第8条第5項第11号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法(障害基礎年金)

R8-113 12.15

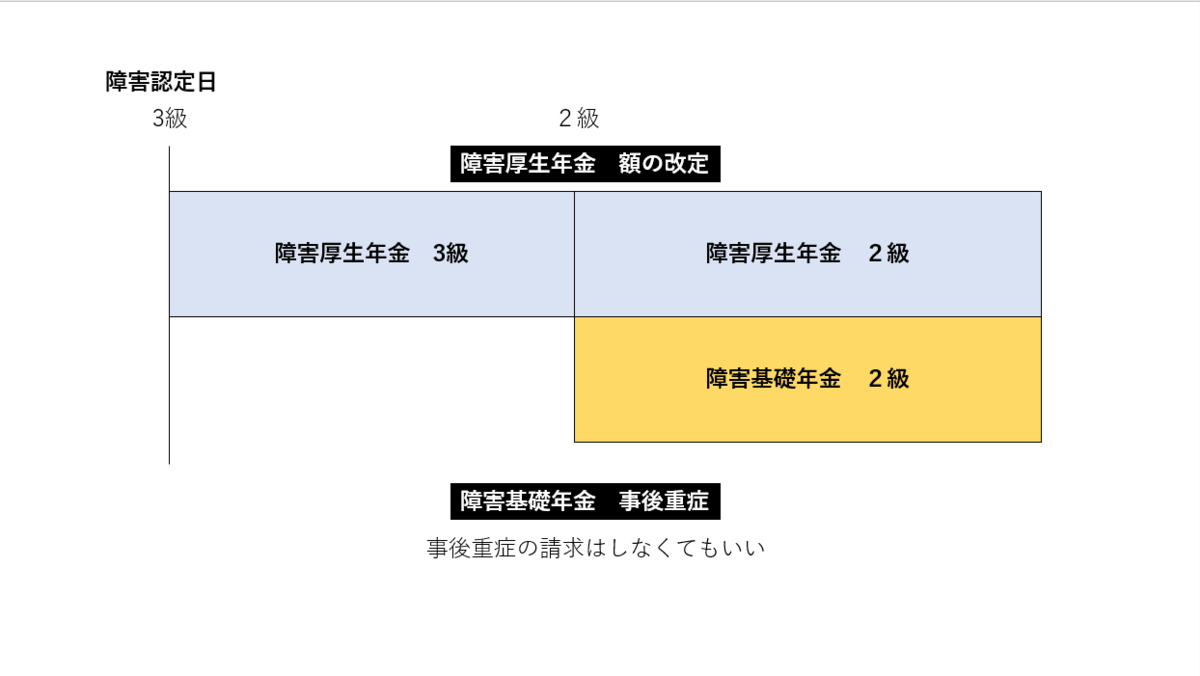

障害基礎年金の額の改定ルール

障害基礎年金の等級には、「1級」と「2級」があります。

障害の程度は変わることもあり、障害の程度が増進又は軽減した場合は、障害基礎年金の額の改定が行われます。

条文を読んでみましょう。

法第34条 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ➂ ②の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ④ 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したもの(初診日要件を満たしたもの)が、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ⑤ 第30条第1項ただし書の規定(保険料納付要件)は、④の場合に準用する。 ⑥ ①の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。 |

④その他障害との併合について

(例)2級の障害基礎年金の受給権者に

↓

「その他障害」が発生した。

※「その他障害」とは、1・2級に該当しないもの(3級以下)

初診日要件や保険料納付要件を満たしている

↓

2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合

↓

2級→1級に額の改定を請求できます

※ポイント!

65歳に達する日の前日までの間に請求することが条件です。

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。

【解答】

①【R7年出題】 ×

改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する「月」ではなく「翌月」から始められます。

②【R6年出題】

障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

【解答】

②【R6年出題】 ×

障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して「1年6か月」ではなく、原則として、「1年」を経過した日より後でなければ行うことができません。

➂【R5年出題】

障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

【解答】

➂【R5年出題】 〇

「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」は除かれていることにも注意してください。

④【R2年出題】

障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】

④【R2年出題】 〇

「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した」場合は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」に当たります。

そのため、1年を経過した日後でなくても、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができます。

(則第33条の2の2第1項第9号)

⑤【H29年出題】

厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

【解答】

⑤【H29年出題】 ×

1級から2級への改定、2級から1級への改定は、受給権者が65歳以上でも行われます。65歳未満の場合に限られません。

⑥【H26年出題】

障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。

【解答】

⑥【H26年出題】 ×

2級の障害基礎年金の受給権者に

↓

3級の障害(その他障害)が発生した。

※初診日に厚生年金保険の被保険者(=国年第2号被保険者)

↓

2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合でも

↓

額の改定は請求できません。

※初診日に66歳ですので額の改定請求はできません。

その他障害との併合により額の改定請求ができるのは、「65歳に達する日の前日までの間」に増進し、かつその期間内に請求することが条件です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

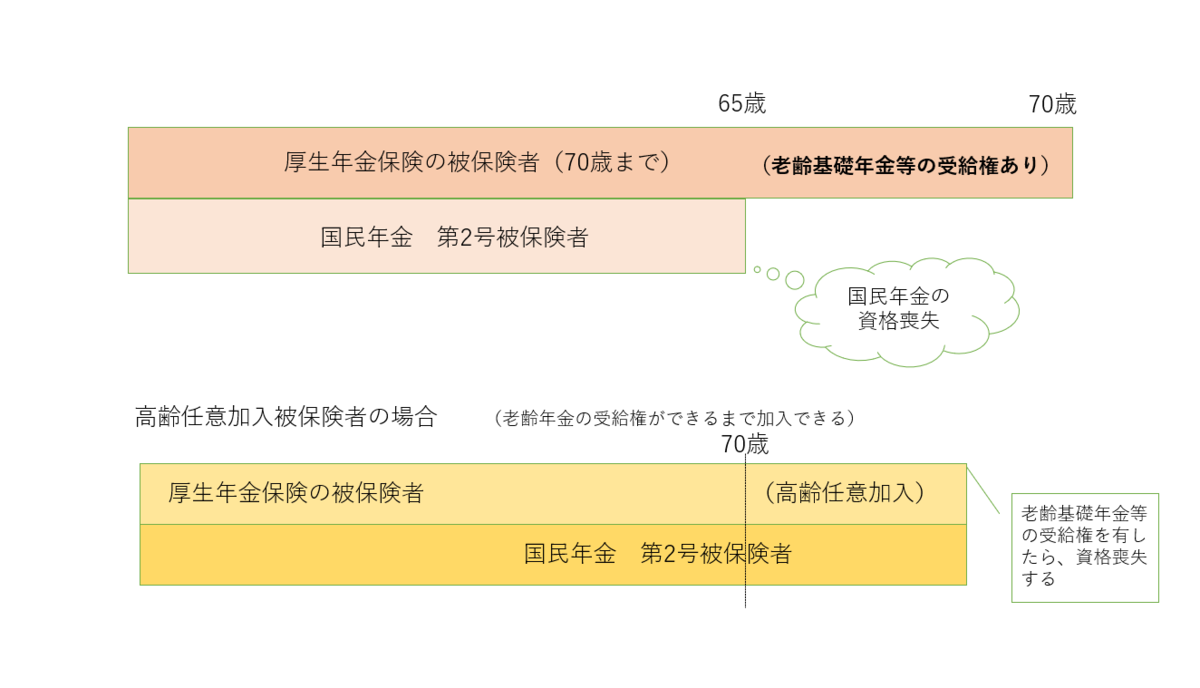

国民年金法「任意加入被保険者」

R8-111 12.13

任意加入被保険者の資格取得日

第2号被保険者でもなく、第3号被保険者でもなく、第1号被保険者にも該当しない者は、国民年金に「任意加入」することができます。

任意加入する目的は、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たすため」、「老齢基礎年金の額を増やすため(満額にするため・満額に近づけるため)」です。

任意加入被保険者の条文を読んでみましょう

法附則第5条第1項~第3項 (任意加入被保険者) ① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (3) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの ② ①の(1)又は(2)に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。 ➂ 任意加入の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。 |

特例による任意加入被保険者についても条文を読んでみましょう

令和7法附則第40条第1項 (任意加入被保険者の特例) 昭和50年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |

★任意加入被保険者の特例は、「65歳以上70歳未満」の者が対象です。

ポイントは「昭和50年4月1日以前生まれであること」、「老齢年金の受給権を有しないことです。

老齢年金の受給権がある場合は、特例の任意加入被保険者になることはできません。そのため、老齢基礎年金の額を増やす目的の場合は、特例の任意加入はできません。

では、過去問を解いてみましょう

①【R2年出題】

60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】

①【R2年出題】 ×

「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」は任意加入することができます。

問題文の場合は、日本国籍を有していますので、日本国内に住所を有していなくても、老齢基礎年金を満額にするために任意加入被保険者の申出をすることができます。

②【R2年出題】

20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】

②【R2年出題】 〇

保険料半額免除期間は老齢基礎年金の額の計算上、4分の3で計算されますので、問題文の条件ですと老齢基礎年金は満額になりません。

そのため、老齢基礎年金の額を増やすために、任意加入被保険者となることができます。

➂【R6年出題】

甲(昭和34年4月20日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。

【解答】

➂【R6年出題】 ×

任意加入被保険者の特例(65歳以上70歳未満)は、「老齢年金の受給権を有しない者」が対象です。

甲は、受給資格期間を満たし老齢基礎年金の受給権がありますので、老齢基礎年金が満額でなくても、65歳以降は任意加入できません。

④【R7年出題】

国民年金法附則第5条に基づく任意加入保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。

【解答】

④【R7年出題】 ×

国民年金法附則第5条に基づく任意加入保険者は、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得します。

最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得するという規定はありません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「老齢基礎年金の繰下げ」

R8-110 12.12

老齢基礎年金|特例的な繰下げみなし増額

65歳で老齢基礎年金の受給権を取得しても、65歳で請求をしないで、66歳以後に繰り下げて受けることができます。

老齢基礎年金の額は、繰り下げた期間に応じて増額されます。

・ 繰下げ受給するつもりで、65歳で老齢基礎年金の請求を行わなかった場合、例えば、「68歳で繰下げの申出をして増額された老齢基礎年金を受ける」こともできますし、「68歳で繰下げの申出をしないで、「65歳到達時点」の本来の老齢基礎年金をさかのぼって請求する」こともできます。

★今日のテーマは、「特例的な繰下げみなし増額制度」です。

・特例的な繰下げみなし増額制度の趣旨を確認しましょう

繰下げ上限年齢の引上げに伴い、70歳に達した日後も繰下げ待機を選択することが可能になる一方で、年金給付に係る支分権の消滅時効は5年間である。こうした中では、繰下げ上限年齢を引き上げたとしても、70歳に達した日後の繰下げ待機を選択しにくくなってしまう。このような阻害要因を緩和する観点から、70歳に達した日後に繰下げ待機していた者が、65歳時点からの本来受給を選択した場合に、増額された年金の支給が可能となるよう、改正を行う(令和5年4月1日施行)。

(令4.3.29年管管発0329第14号)

「特例的な繰下げみなし増額制度」とは?

「70歳」に達した日より後に、「65歳からの本来の老齢基礎年金」をさかのぼって受けることを請求し、かつ繰下げの申出をしない場合、請求した日の「5年前の日」に繰下げの申出があったものとみなされる制度です。その場合、「繰下げによって増額」された年金が一括で支払われます。

特例的な繰下げみなし増額制度について条文を読んでみましょう

法第28条第5項 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 80歳に達した日以後にあるとき。 (2) 65歳に達した日から当該請求をした日の5年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき。 |

★「80歳以後」に請求する場合、「請求の日の5年前の日以前に障害年金や遺族年金の受給権者となった」場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。

過去問を解いてみましょう

①【R6年出題】

昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申し出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。

【解答】

①【R6年出題】 〇

「70歳」に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時(=繰下げの申出をしない時)は、請求の5年前に繰下げの申し出があったものとみなされ、増額された老齢基礎年金が支給されます。

例えば、73歳で老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げの申出をしないときは、請求の5年前の68歳で繰下げの申出をしたものとみなされます。その場合、3年繰下げとなり、3年分増額された老齢基礎年金が支給されます。

なお、繰下げみなし増額制度は原則として「昭和27年4月2日以後生まれの者」が対象です。

②【R7年出題】

老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過したときに消滅する。そのため、72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。

②【R7年出題】 ×

「72歳に達した時点(=70歳に達した日より後)」で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、請求の5年前(=67歳時点)に繰下げの申し出があったものとみなして、増額された老齢基礎年金が支給されます。

「繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受ける」は誤りです。

➂【R7年出題】

繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

「繰下げ待機中の受給権者が年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡し、遺族が未支給年金を請求するときは、特例増額を適用せず、支分権が時効消滅していない過去5年分に限り支給することとする。

なお、特例増額が適用される本来請求をした日以後に受給権者が死亡した場合には、未支給年金にも特例増額が適用される。」とされています。

(令4.3.29年管管発0329第14号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「老齢基礎年金」

R8-109 12.11

老齢基礎年金を繰下げ受給するための条件

老齢基礎年金の受給権は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて10年以上有する者が、65歳に達したときに、発生します。

条文を読んでみましょう

法第26条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 ※10年の計算には合算対象期間も合算されます。 |

老齢基礎年金は繰り下げて受給することもできます。

条文を読んでみましょう

法第28条第1項 (支給の繰下げ) 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 ※他の年金たる給付とは ・国民年金の他の年金給付(付加年金を除く) ・厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。) |

過去問を解いてみましょう

①【R1年出題】

65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】

①【R1年出題】 〇

「65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは」、繰下げの申出はできません。

他の年金たる給付とは、「国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)」、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」です。

障害基礎年金は国民年金の他の年金給付に該当します。

そのため、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。

②【R6年出題】

老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

【解答】

②【R6年出題】 ×

「遺族厚生年金」は、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」に該当します。

「65歳に達した日から66歳に達した日までの間に遺族厚生年金の受給権者となった」場合は、実際には遺族厚生年金は受給しなくても、支給繰下げの申出はできません。

➂【R1年出題】

老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

【解答】

➂【R1年出題】 〇

「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」となっていますので、「老齢厚生年金」の受給権者でも老齢基礎年金の繰下げの申出をすることは可能です。

④【R7年出題】

老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付(加給年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

「65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは」繰下げの申出はできません。

他の年金たる給付とは、「国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)」、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」です。

問題文は、「他の年金給付(加給年金を除く。)」となっていますが、加給年金ではなく付加年金です。

又、支給繰下げの申出は、「65歳に達する前」にはできません。繰下げの申出ができるのは、「66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの」です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「遺族基礎年金」

R8-108 12.10

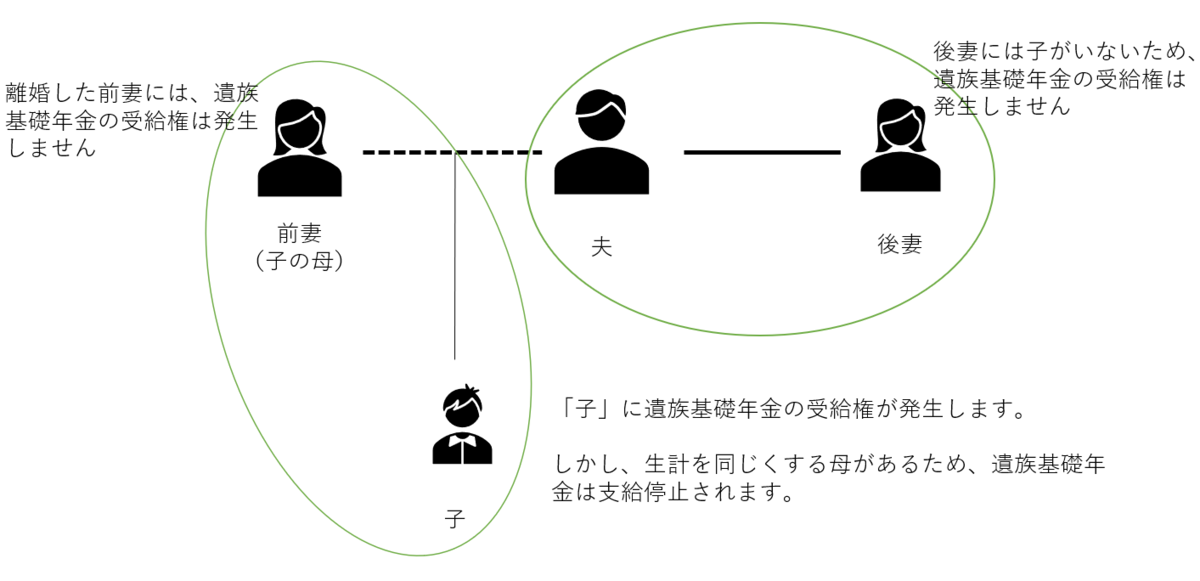

遺族基礎年金|失権と支給停止を整理しましょう

遺族基礎年金の「失権」事由と「支給停止」について整理しましょう。

「失権」について条文を読んでみましょう

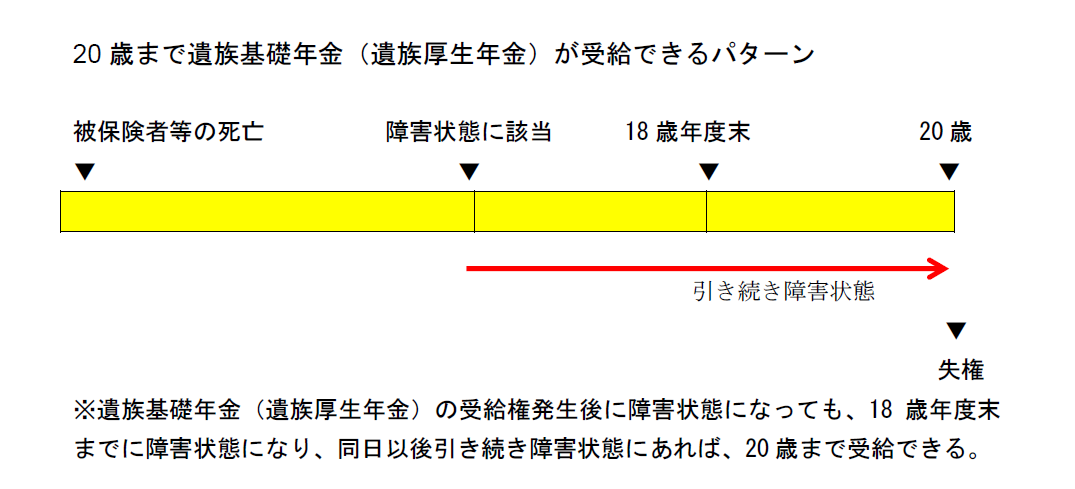

第40条 ① 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻をしたとき。 (3) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 ② 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によつて消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、遺族基礎年金の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ➂ 子の有する遺族基礎年金の受給権は、①によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (2) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (3) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (4) 20歳に達したとき。 |

②について

配偶者が遺族基礎年金を受けるには、「子」と生計を同じくしていることが要件で、配偶者が受ける遺族基礎年金には必ず「子」の加算が加算されています。

「子」の数が減ると、子の数に応じて加算額も減額されます。

ただし、「子」のすべてが減額事由に該当すると、「子」がいなくなるため、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。

次に「支給停止」について条文を読んでみましょう

第41条 ① 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 ② 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 (第41条の2、第42条は今回は省略します) |

では、過去問を解いてみましょう

①【R4年出題】

被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】

①【R4年出題】 〇

夫の受給する遺族基礎年金の額は、1人分の子の加算額が加算された780,900円×改定率+224,700円×改定率です。

加算の対象になっている子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の要件を満たさなくなります。

夫は「子と生計を同じくする」という要件を満たさなくなるため、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅します。

②【H30年出題】

夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。

(子は18歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

【解答】

②【H30年出題】 ×

・夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、「子の遺族基礎年金は支給停止」となります。

→ 法第41条第2項の「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。」に該当します。配偶者と子に受給権が発生した場合は、配偶者が優先するためです。

・妻が再婚した場合、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。

→ 法第40条第1項第2号の「婚姻をしたとき」に該当し、遺族基礎年金の受給権は消滅します。

・当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、「支給停止が解除される」は誤りで、子の遺族基礎年金は「支給が停止」されます。

→ 法第41条第2項の「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」に該当します。

子の遺族基礎年金は、母(問題文では妻)と引き続き生計を同じくしている場合は、その間、その支給が停止されます。

➂【H30年出題】

第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。

(子は 18 歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

【解答】

➂【H30年出題】 ×

第2号被保険者である40歳の妻が死亡し、40歳の夫と子がいる場合、以下の年金の受給権が発生します。

40歳の夫 → 遺族基礎年金のみ

(年齢要件を満たさないため、遺族厚生年金は受けられません。)

子 → 遺族基礎年金と遺族厚生年金

「遺族基礎年金」については、配偶者が優先されますので、「夫」に遺族基礎年金が支給され、子の遺族基礎年金は支給停止されます。

子には、遺族厚生年金のみ支給されます。

④【R5年出題】

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】

④【R5年出題】 〇

・配偶者の遺族基礎年金について

配偶者の遺族基礎年金は、子が「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。」は、子の加算額が減額されます。(法第39法第3項第3号)

問題文のように、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子(=配偶者以外の者の養子)となった場合は、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。

・子の遺族基礎年金について

「養子となったとき」は遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、「直系血族又は直系姻族の養子」となったときは失権しません。問題文の子は、直系血族又は直系姻族の養子となっていますので、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しません。

⑤【R7年出題】

夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

遺族基礎年金の受給権を有する妻が、「直系姻族と養子縁組」しても、妻の受給権は消滅しません。

子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「裁定」

R8-073 11.05

給付を受ける権利の裁定

例えば、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある人が65歳に達すると、老齢基礎年金の受給権が発生します。

ただし、給付を受ける権利を取得したとしても、自動的には支払われません。

給付を受けるためには、裁定請求の手続きが必要です。

給付を受ける権利を制度の運営者(国民年金の場合は厚生労働大臣)が確認することを「裁定」といい、裁定は受給権者からの請求によって行われます。

条文を読んでみましょう

法第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 |

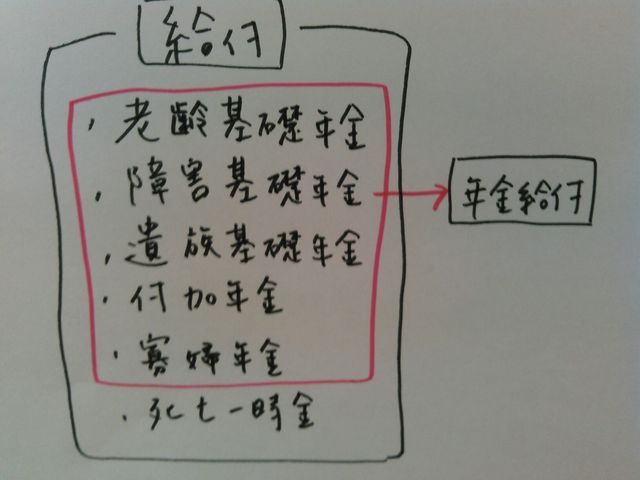

ちなみに、国民年金の「給付」は、次のように規定されています。

法第15条 (給付の種類) この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。 (1) 老齢基礎年金 (2) 障害基礎年金 (3) 遺族基礎年金 (4) 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 |

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。

【解答】

①【R7年出題】 〇

法第16条は、脱退一時金に準用されます。脱退一時金を受ける権利は、厚生労働大臣が裁定します。

(法附則第9条の3の2第7項)

また、脱退一時金の裁定請求は、「日本年金機構」に請求書を提出することによって行われます。

(則第63条)

※「法第16条(裁定)の規定による請求の受理についての厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせる」とされています。(脱退一時金についても同様です。)

(法第109条の4第1項第6号)

②【R7年出題】

市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。

【解答】

②【R7年出題】 〇

「国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。」と規定されています。(法第3条第3項)

市町村長が処理する事務は、国民年金法施行令第1条の2に定められています。

例えば、年金の加入歴が第1号被保険者のみの場合の老齢基礎年金の請求書は市町村に提出します。

問題文の「裁定の請求の受理・送付等」について条文を読んでみましょう。

則第64条第1項 市町村長は、令第1条の2第3号から第6号までの規定によって、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。 |

➂【R7年出題】

厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

「厚生労働大臣は、法第16条(裁定・脱退一時金に準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。」とされています。

(則第65条第1項)

また、「厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、所定の事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを①の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。」とされています。

(則第65条第2項)

④【R5年出題】

老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。

【解答】

④【R5年出題】 〇

年金の受給権の裁定をしたときは、厚生労働大臣は年金証書を交付します。

ただし、例外もあります。

「老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。」

上記の場合は、「当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす」とされています。

(則第65条第2項、第3項)

⑤【H29年出題】

国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

「国民年金基金」が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「国民年金基金」が裁定します。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。

(法第133条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「被保険者の届出」

R8-072 11.04

第1号被保険者・第3号被保険者の届出

第1号被保険者と第3号被保険者の「届出」についてみていきましょう

条文を読んでみましょう

法第12条 (届出) ・第1号被保険者について ① 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 ② 世帯主は、被保険者に代って、届出をすることができる。 ➂ 住民基本台帳法の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす。 ④ 市町村長は、届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。 ・第3号被保険者 ⑤ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 ⑧ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 ⑨ 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 |

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

【解答】

①【R3年出題】 〇

・第1号被保険者 → 市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出なければならない

・第3号被保険者 → 厚生労働大臣に届け出なければならない

第1号被保険者と第3号被保険者の違いがポイントです。

②【R7年出題】

被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

【解答】

②【R7年出題】 ×

第1号被保険者は、厚生労働大臣ではなく「市町村長」に届け出なければなりません。

➂【R4年出題】

第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

【解答】

➂【R4年出題】 ×

第1号被保険者は、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければなりません。

ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、氏名及び住所の変更の届出は要りません。

(則第7条第、則第8条)

④【H20年出題】

第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】

④【H20年出題】 ×

第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届ではなく「種別変更届」を市町村長に提出しなければなりません。

(則第6条の2)

⑤【H27年出題】

第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。

【解答】

⑤【H27年出題】 ×

第2号被保険者については、国民年金法の届出の規定は適用されません。

そのため、第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更した場合は、国民年金法の届出は不要です。

(法附則第7条の4)

⑥【R7年出題】

第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

【解答】

⑥【R7年出題】 〇

第3号被保険者については、「厚生労働大臣」に届け出なければならない点がポイントです。

⑦【H29年出題】

第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】

⑦【H29年出題】 〇

第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を「日本年金機構」に提出しなければなりません。

(則第1条の4第2項)

⑧【R2年出題】

20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得届の届出を要しないものとされている。

【解答】

⑧【R2年出題】 ×

20歳に達したことにより第3号被保険者の資格を取得した場合は、当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるとしても、資格取得届の届出は必要です。

※第1号被保険者については、20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、届出は要しません。

(則第1条の4第1項)

⑨【H29年出題】

第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

【解答】

⑨【H29年出題】 ×

第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができます。

ちなみに、健康保険組合に委託できるのは、事務の「一部」です。「全部又は一部」ではありませんので注意しましょう。

なお、全国健康保険協会には委託できません。

⑩【R1年出題】

第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

【解答】

⑩【R1年出題】 〇

第3号被保険者の届出については、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「被保険者」

R8-071 11.03

国民年金の被保険者の資格取得の時期

国民年金の被保険者の資格取得の時期をみていきましょう

条文を読んでみましょう

法第7条 (被保険者の資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 (1)第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2)第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者 (3)第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの |

法第8条 (資格取得の時期) 前条の規定による被保険者は、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至った日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 (1) 20歳に達したとき。 (2) 日本国内に住所を有するに至ったとき。 (3) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。 (4) 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 (5) 被扶養配偶者となったとき。 |

過去問を解いてみましょう

①【R1年出題】

平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

【解答】

①【R1年出題】 ×

第1号被保険者は、「20歳に達した日」に資格を取得します。

「20歳に達した日」は、20歳の誕生日の前日ですので、問題文の場合は、平成31年3月31日が20歳に達した日で、その日に第1号被保険者の資格を取得します。

「被保険者期間」は「被保険者の資格を取得した日の属する月」から算入されます。問題文は、「平成31年3月」から被保険者期間に算入されます。

②【H29年出題】

20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

【解答】

②【H29年出題】 〇

第1号被保険者と第3号被保険者には、「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますが、第2号被保険者にはその年齢要件はありません。

そのため、厚生年金保険の被保険者であれば、20歳未満でも、国民年金の第2号被保険者となります。

➂【R5年出題】

62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

【解答】

➂【R5年出題】 ×

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であったとしても、65歳未満の場合は、第2号被保険者となります。

※65歳以上で、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有している場合は、厚生年金保険の被保険者でも、第2号被保険者にはなりません。(法附則第3条)

④【R7年出題】

20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

【解答】

④【R7年出題】 ×

20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った「日」に、国民年金第2号被保険者の資格を取得します。翌日ではありません。

⑤【H27年出題】

18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

【解答】

⑤【H27年出題】 〇

被扶養配偶者が20歳に達した場合、第3号被保険者に該当しますので、20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得します。

⑥【R4年出題】

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。

【解答】

⑥【R4年出題】 ×

被扶養配偶者が18歳である場合は、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは、その「被扶養配偶者」が20歳に達したときです。厚生年金保険の被保険者が20歳に達したときではありません。

⑦【H29年出題】

日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

【解答】

⑦【H29年出題】 〇

「日本国内に住所を有しない」場合は、第1号被保険者にはなりません。

そのため、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)」は、国民年金に任意加入することができます。

厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができ、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得します。

(法附則第5条第1項、第3項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「遺族基礎年金」

R8-069 11.01

配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定

遺族基礎年金は、「配偶者」に支給される場合と「子」に支給される場合がありますが、今回は、「配偶者」に対する遺族基礎年金をみていきます。

遺族基礎年金が支給される配偶者は、「子」と生計を同じくしていることが条件です。

そのため、配偶者に対する遺族基礎年金には、必ず子の数に応じた加算額が加算されています。

条文を読んでみましょう

法第38条 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 法第39条 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、法第38条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 |

★配偶者に支給される遺族基礎年金

子が1人 | 780,900円×改定率 +224,700円×改定率 |

子が2人 | 780,900円×改定率 +224,700円×改定率+224,700円×改定率 |

子が3人 | 780,900円×改定率 +224,700円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率 |

例えば、子が3人いる場合は、基本の額に(224,700円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率)が加算されます。

3人の子のうち、1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の加算額が3人→2人に減額改定されます。

減額改定について条文を読んでみましょう

法第39条第3項 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (5) 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。 (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (8) 20歳に達したとき。 |

子が(1)~(8)に該当したときは、その子の分、加算額が減額されます。

ただし、「1人を除いた」の部分がポイントです。

配偶者は子があることが要件です。子が全員(1)~(8)に該当した場合は、減額ではなく、遺族基礎年金は失権します。

そのため、「減額」されて支給されるのは、1人でも子がある場合です。

では、問題を解いてみましょう

①【R2年出題】

被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

【解答】

①【R2年出題】 〇

配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず子の数に応じた加算額が加算されます。

②【R7年出題】

配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。

【解答】

②【R7年出題】 ×

「配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達したときに年金額が減額改定される。」となります。

「20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」は誤りです。

➂【R4年出題】

被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】

➂【R4年出題】 〇

子が1人で、その子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、子がいなくなるため、夫の遺族基礎年金は減額改定ではなく、失権します。

条文を読んでみましょう

法第40条第2項 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によって消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「老齢基礎年金」

R8-068 10.31

老齢基礎年金の額の計算

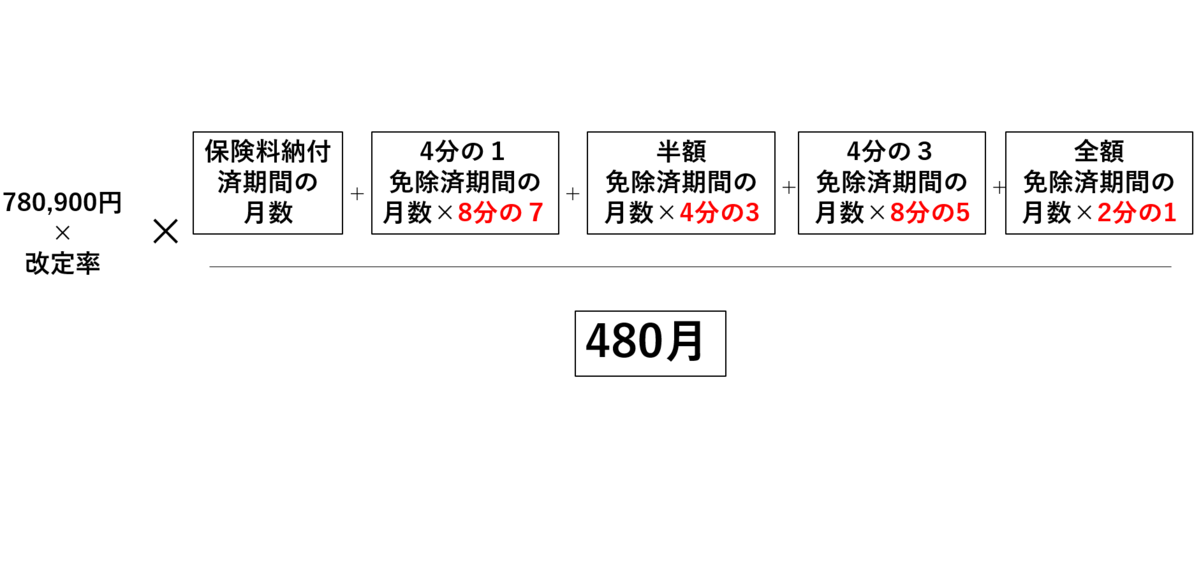

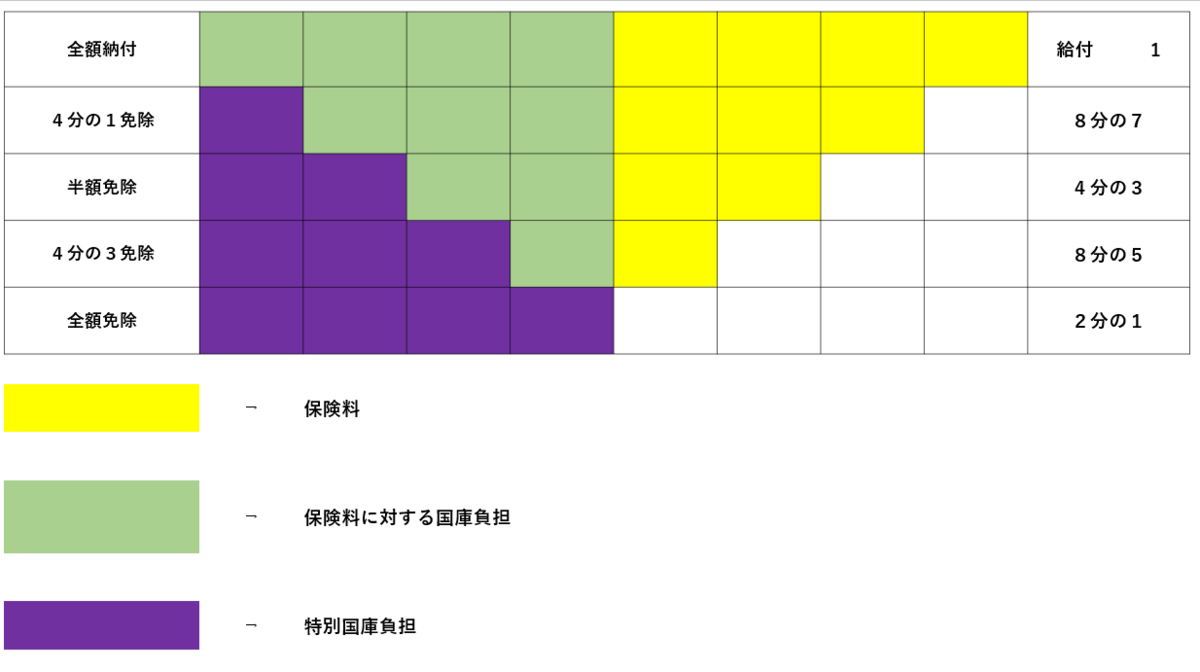

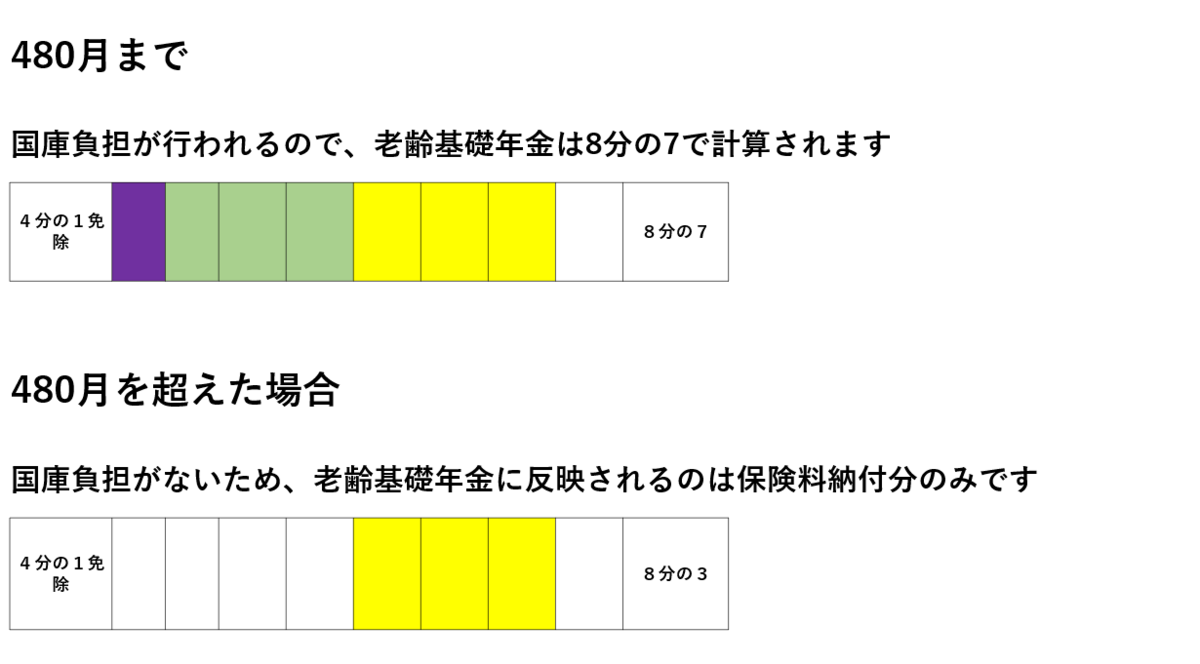

老齢基礎年金の満額は「780,900円×改定率」です。

ただし、満額の老齢基礎年金が支給されるのは、保険料納付済期間だけで「480月」ある場合です。

480月の中に、保険料免除期間、合算対象期間、未納期間などがある場合は、その分、年金額が減額されます。この方式を「フルペンション減額方式」といいます。

過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

【解答】

①【H29年出題】 〇

「学生納付特例の期間」及び「納付猶予の期間」は、老齢基礎年金の額には反映しません。なお、追納すると「保険料納付済期間」として老齢基礎年金の額に算入されます。

(法第27条第8号、平24法附則第14条)

②【R4年出題】

保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

【解答】

②【R4年出題】 ×

老齢基礎年金の年金額に反映されるのは、「4分の1」ではなく「4分の3」に相当する月数です。

具体的に計算してみましょう

(その1)保険料納付済期間が480月の場合

・780,900円×改定率×480月/480月(満額)

(その2)保険料納付済期間400月、保険料半額免除期間が80月の場合

・780,900円×改定率×(400月+80月×4分の3(60月))/480月

<老齢基礎年金の額に反映する半額免除期間について>

480月 |

| ||

保険料納付済期間 | 4分の1免除期間 | 半額免除期間 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

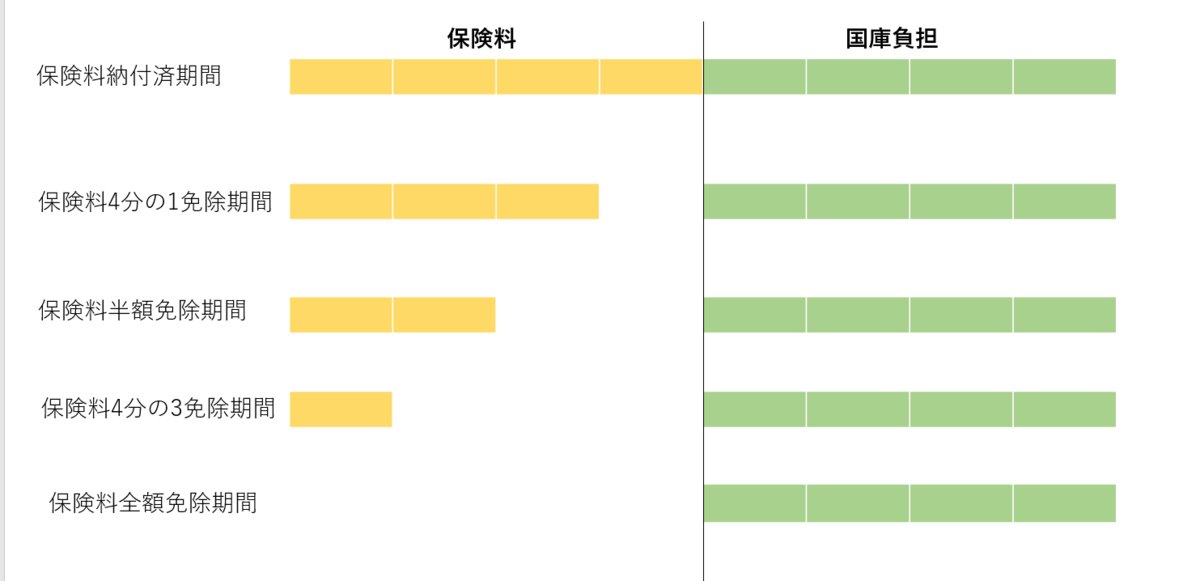

ポイント!

国庫負担は、480月が限度です。(赤色の部分)

例えば、保険料納付済期間は、老齢基礎年金の額の計算では「1」で反映します。

ただし、「1」のうち、8分の4(2分の1)は国庫負担で、本人が負担した保険料は8分の4(2分の1)です。

半額免除期間は、国庫負担8分の4(2分の1)+保険料負担(8分の2)で、4分の3(8分の6)が反映します。

480月を超えた部分は国庫負担が入りませんので、保険料負担分の8分の2(4分の1)のみが反映します。

問題文は、正しくは、「保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の 4分の3に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。」となります。

➂【R5年出題】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

【解答】

➂【R5年出題】 ×

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳に達した日の属する月前」の期間及び「60歳に達した日の属する月以後の期間」は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては、「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の年金額には反映しません。

(昭60年法附則第8条第4項)

④【R4年出題】

大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

【解答】

④【R4年出題】 ×

老齢基礎年金の額は満額となりません。

問題文の場合、23歳から65歳までの42年間、第1号厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)です。

ただし、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間は「合算対象期間」で老齢基礎年金の年金額には反映しません。

そのため、老齢基礎年金の額に保険料納付済期間として反映するのは、23歳~60歳までの37年間です。60歳以後の5年間は合算対象期間で、老齢基礎年金の額には算入されません。

(昭60年法附則第8条第4項)

⑤【R7年出題】

昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。

第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)

第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)

第3号被保険者期間 336月

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

「456月」となります。

・第1号被保険者期間のうち、保険料を納付した期間が「保険料納付済期間」となりますので、108月です。

・第2号被保険者期間は、20歳以上60歳未満の期間ですので、12月はすべて保険料納付済期間です。

・第3号被保険者期間の336月はすべて保険料納付済期間です。

老齢基礎年金の年金額に反映するのは、108月+12月+336月=456月です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「失踪宣告・死亡の推定」

R8-067 10.30

「失踪宣告」と「死亡の推定」

「失踪宣告」と「死亡の推定」の違いを意識しましょう

■「失踪宣告」について

民法に規定されています。

・「不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」とされていて、失踪の宣告を受けた者は7年の期間が満了した時に、死亡したものとみなす。」とされています。

(民法第30条第1項、第31条)

生死が明らかでない者を、法律上死亡したものとみなす制度です。

■「死亡の推定」について

失踪期間の満了を待っているうちに、子が高校を卒業してしまい遺族基礎年金が受けられなくなる可能性もあります。

そのため、国民年金法では、特例を設けています。

国民年金法の条文を読んでみましょう

法第18条の3 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。 |

ポイント!

死亡の推定が適用されるのは、「船舶」の沈没等、「航空機」の墜落等の場合です。

過去問を解いてみましょう

①【H18年出題】

失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。

【解答】

①【H18年出題】 ×

失踪宣告があったときは、行方不明になってから「7年」を経過した日に死亡したものとみなされます。

②【H26年出題】

民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。

②【H26年出題】 〇

失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、「生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件」については、行方不明になった日を死亡日として取り扱うことになっています。

条文を読んでみましょう

第18条の4 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金について「死亡日」とあるのは「行方不明となった日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となった当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。 |

行方不明となった日=死亡日 | 生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件 |

7年を経過した日 | 身分関係、年齢、障害の状態 |

➂【R2年出題】

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。

【解答】

➂【R2年出題】 ×

遺族基礎年金の支給に関する保険料納付要件は、「死亡日の前日」で判断されます。そのため失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の保険料納付要件は、「行方不明となった日の前日」で判断されます。

④【R7年出題】

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。

【解答】

④【R7年出題】 ×

受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態は、行方不明となった日ではなく、死亡したとみなされた日で判断されます。

なお、遺族基礎年金の受給権は、行方不明となった日ではなく、死亡したとみなされた日に発生します。

⑤【H26年出題】

船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。

【解答】

⑤【H26年出題】 ×

「1か月間」ではなく「3か月間」です。

⑥【H22年出題】

船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。

【解答】

⑥【H22年出題】 ×

船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、「その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日」ではなく、「その船舶が行方不明になった日」にその者は死亡したものと推定されます。

なお、遺族基礎年金の受給権は、「船舶が沈没等をした日・航空機が墜落等をした日」に発生します。

⑦【H29年出題】

冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。

【解答】

⑦【H29年出題】 ×

冬山の登山中に行方不明になっても、死亡の推定は適用されません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「合算対象期間」

R8-043 10.06

合算対象期間の基本3つ

老齢基礎年金の支給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることです。

なお、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年未満でも、合算対象期間を合算して10年以上あれば、要件を満たします。

「合算対象期間」は、「カラ期間」ともいわれ、10年の計算には入りますが、老齢基礎年金の年金額の計算には入りません。

今回は、合算対象期間の基本を3つみていきます

任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間

任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間

海外在住邦人について

海外在住邦人について

厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後

厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後

では、合算対象期間の過去問を解いてみましょう

<任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間>

<任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間>

①【H23年出題】

昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

【解答】

①【H23年出題】 ×

昭和60年改正前の国民年金法(旧法)で、任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間となります。ただし、「20歳以上65歳未満」ではなく合算対象期間となるのは「20歳以上60歳未満」の期間です。

(昭60法附則第8条第5項第1号)

②【R5年出題】

昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】

②【R5年出題】 ×

学生が国民年金に強制加入することになったのは、「平成3年4月1日」以降で、それまでは「任意加入」することができました。

そのため、合算対象期間になるのは、昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間となります。

(昭60法附則第8条第5項第1号)

★学生について

旧 法 | 新 法 | |

S36.4.1 | S61.4.1 | H3.4.1 |

任意加入 | 強制加入 | |

<海外在住邦人について>

<海外在住邦人について>

➂【R7年出題】

日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

旧法の国民年金法では、日本国籍を有する人が海外に在住している間は国民年金の適用が除外され、任意加入もできませんでした。

そのため、日本国籍を有する人が日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間(旧法の期間)は、合算対象期間となります。20歳から60歳までの間に限られていることにも注意してください。

(昭60法附則第8条第5項第9号)

旧 法 | 新 法 |

適用除外(任意加入もできない) | 任意加入できる |

厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後

厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後

④【R7年出題】

昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。

【解答】

④【R7年出題】 〇

昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は合算対象期間です。

(昭60法附則第8条第4項)

★第2号被保険者期間について

第2号被保険者 | ||

| 20歳 | 60歳 |

合算対象期間 | 保険料納付済期間 | 合算対象期間 |

なお、「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで」の間の、被用者年金(厚生年金保険・共済年金)の被保険者期間についても、20歳未満・60歳以上の期間は合算対象期間となります。

(昭60法附則第8条第6項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「保険料納付済期間」

R8-025 9.18

保険料納付済期間に含む期間・含まない期間

国民年金法には、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」があります。

年金の受給資格の有無や、受給額の計算に影響します。

今回は、「保険料納付済期間」の定義をみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

法第5条第1項 国民年金法において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定(滞納処分)により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び第88条の2の規定(産前産後期間の保険料免除)により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |

<保険料納付済期間>

①第1号被保険者としての被保険者期間のうち

・納付された保険料に係るもの

・産前産後期間の保険料免除により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの

・滞納処分により徴収された保険料は保険料納付済期間に含む

・一部免除により納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものは除く

②第2号被保険者としての被保険者期間

③第3号被保険者としての被保険者期間

①+②+③の期間を保険料納付済期間といいます。

では、過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。

【解答】

①【R7年出題】 ×

保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間も、「滞納処分により徴収」された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間」も、保険料納付済期間となります。

②【R3年出題】

保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

【解答】

②【R3年出題】 〇

例えば半額免除の規定が適用され、免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく「保険料半額免除期間」です。

(法第5条第5項)

保険料半額免除期間

半額 納 付 |

半額 免 除 |

③【R5年出題】

保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】

③【R5年出題】 ×

保険料4分の1免除の規定が適用されている者について、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合は、保険料納付済期間ではなく「保険料4分の1免除期間」となります。

(法第5条第6項)

保険料4分の1免除期間

4分の3 納 付

|

4分の1 免 除 |

④【H24年出題】

保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】

④【H24年出題】 〇

保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料全額免除期間ではなく「保険料納付済期間」となります。

法第94条第4項に規定されています。読んでみましょう。

| 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 |

⑤【R5年出題】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては、保険料納付済期間には算入されず、「合算対象期間」に算入されます。

(昭60法附則第8条第4項)

20歳 |

| 60歳 |

合算対象期間 | 保険料納付済期間 | 合算対象期間 |

⑥【H24年出題】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】

⑥【H24年出題】 ×

「障害基礎年金と遺族基礎年金」については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、「保険料納付済期間」となります。老齢基礎年金との違いに注意しましょう。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「第30条の4の障害基礎年金」

R8-024 9.17

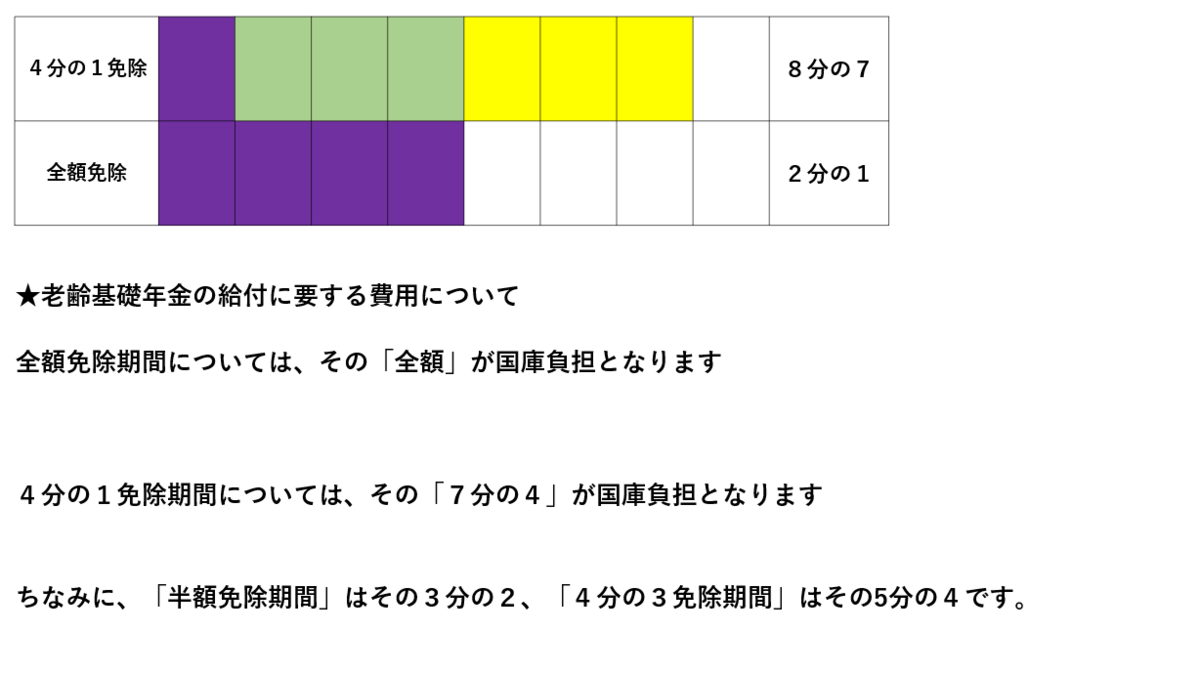

第30条の4の障害基礎年金の支給停止事由

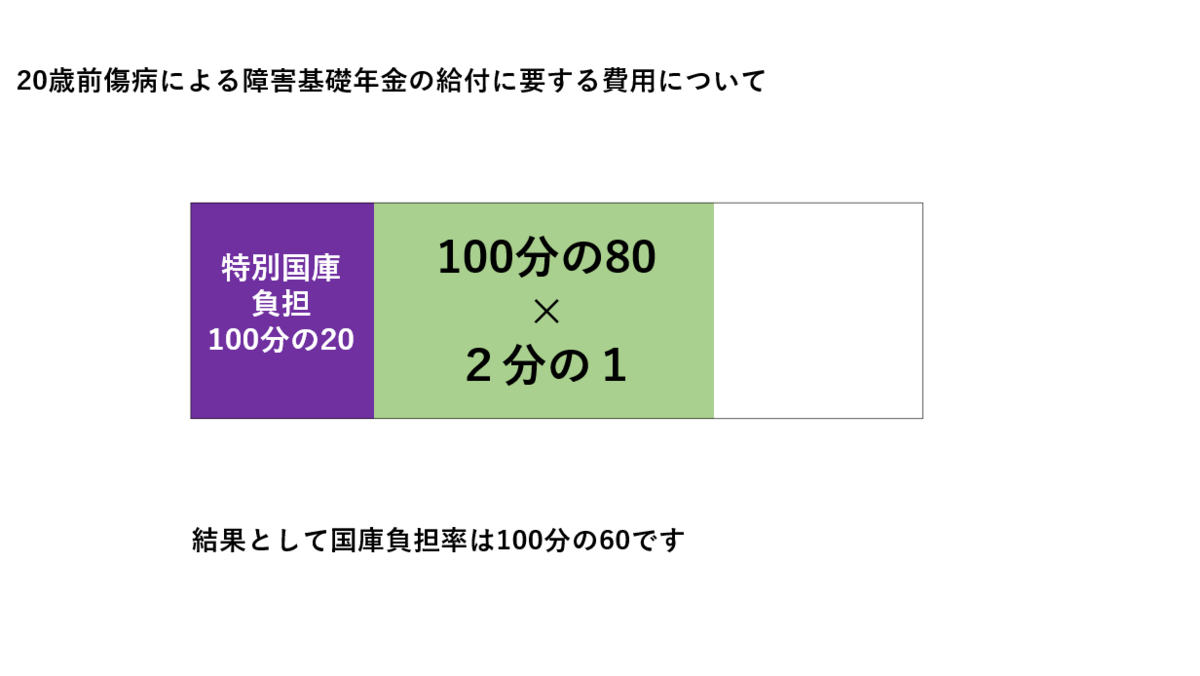

第30条の4の障害基礎年金は、20歳前傷病による障害基礎年金ともいわれます。

国民年金に加入する前(=国民年金保険料の負担をしていない)に初診日がある傷病が対象ですので、通常の障害基礎年金にはない支給停止事由が設けられています。

条文を読んでみましょう。

第36条の2第1項、第2項 ① 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 (1) 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 (2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 (3) 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 (4) 日本国内に住所を有しないとき。 ② ①(1)に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が第36条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。

第36条の3 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。 |

過去問を解きながら覚えるポイントをつかみましょう

①【R1年出題】

20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

【解答】

①【R1年出題】 〇

20歳前傷病による障害基礎年金は、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、支給が停止されます。

②【H25年出題】

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【解答】

②【H25年出題】 〇

第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給が停止されます。

③【R7年出題】

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。

【解答】

③【R7年出題】 〇

■国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給が停止される事由

・恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき

・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

・少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき

・日本国内に住所を有しないとき

なお、「受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるとき」も支給が停止されます。 次の問題で確認しましょう。

④【R7年出題】

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。

【解答】

④【R7年出題】 〇

国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止されます。

なお、扶養親族等がいない場合は、

・前年の所得が472万1千円を超える場合 → 年金の全額が支給停止

・前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下の場合→ 2分の1が支給停止

となります。

⑤【R5年出題】

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1ではなく、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されます。

⑥【H27年出題】※改正による修正あり

20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

【解答】

⑥【H27年出題】 ×

「受給権者の前年の所得」で判断されます。

扶養親族の所得は合算しません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「不服申立て」

R8-023 9.16

国民年金法の不服申立て・審査請求と訴訟との関係

「不服申立て」について、問題を解きながらポイントをおさえましょう。

まず、「不服申立て」について条文を読んでみましょう。

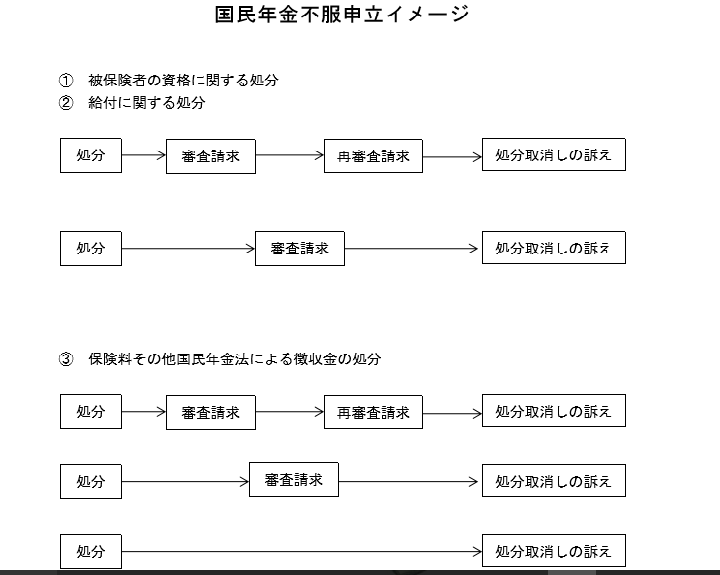

第101条 ① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第14の4第1項又は第2項の規定による決定(国民年金原簿の訂正請求についての厚生労働大臣の訂正する旨又は訂正しない旨の決定)については、この限りでない。 ② 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ④ 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。 ⑤ ①の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。 ⑥ 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう。)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。 ⑦ 共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

(審査請求と訴訟との関係) 第101条の2 前条①に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |

過去問を解きながらポイントをおさえましょう

<社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる>

①【H30年出題】

給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】

①【H30年出題】 〇

「2か月以内」がポイントです。

<国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨の厚生労働大臣の決定>

②【H28年出題】

厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】

②【H28年出題】 ×

厚生労働大臣が行った国民年金原簿の訂正請求に係る訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定については、社会保険審査官に対する審査請求の対象になりません。

<審査請求と訴訟との関係>

③【H29年出題】

厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】

③【H29年出題】 ×

厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対する社会保険審官の決定」を経た後でなければ、提起することができない、とされています。

④【R7年出題】

被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

①被保険者の資格に関する処分

②給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)

③保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分

ポイント!

①又は②について

①又は②の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。となります。

③について

③の処分について

・社会保険審査官に審査請求をする

又は

・社会保険審査官に審査請求をせずに、処分の取消しの訴えを提起する

→ ③の処分については、「審査請求する」か「処分の取消しの訴えを提起する」を選択することが可能です。

⑤【R6年出題】

国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ提起することができない。

【解答】

⑤【R6年出題】 ×

被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起することができない、となります。

<共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分>

⑥【R3年出題】

共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)の定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることができない。

【解答】

⑥【R3年出題】 〇

共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分については、社会保険審査官に対する審査請求の対象になりません。

共済組合等に係る共済各法の定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることができます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和7年選択式(国民年金法)から学ぶ

R8-012 9.05

R7年選択式は国民年金の保険料額・学生納付特例の所得要件

令和7年の国民年金の選択式は、

①国民年金の保険料額

②学生納付特例の所得要件

からの出題でした。

どちらも数字の暗記が必要でした。

国民年金の保険料額について

国民年金の保険料額について

過去問からどうぞ!

【R5年出題】

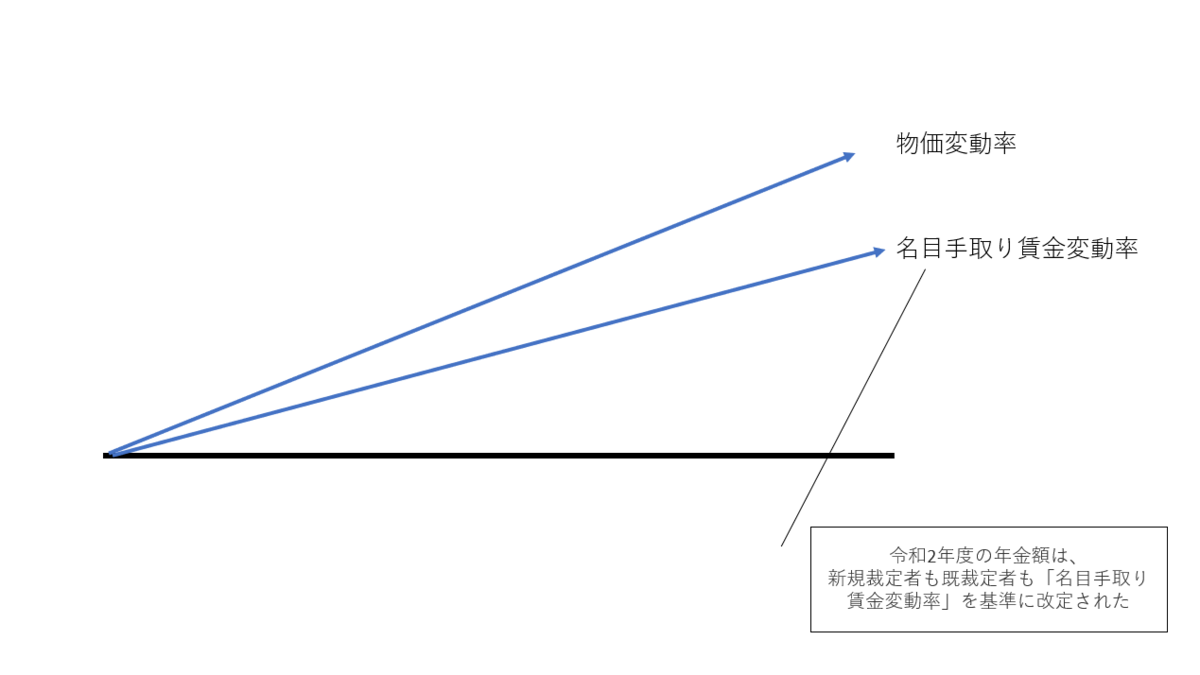

令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。

【解答】

【R5年出題】 ×

令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、「平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)」ではなく、「17,000円」に保険料改定率を乗じて得た額となります。

なお、保険料改定率は、毎年度、名目賃金変動率に応じて改定されます。

(法第87条)

平成16年の改正で、国民年金の保険料は、毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度に引上げが完了しました。

産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことにより、令和元年度以降は、保険料額は100円引き上げられ17,000円となっています。

令和7年の問題をどうぞ!

【R7年選択式】

国民年金の保険料は、< A >の年金制度改正により、< A >度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の< B >に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、< C >の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。

<選択肢>

⑨ 13,300円 ⑩ 16,800円 ⑪ 16,900円 ⑫ 17,000円

⑬ 遺族基礎年金の父子家庭への支給

⑭ 産前産後期間の保険料免除制度

⑮ 年金額の特例水準の解消

⑯ 年金生活者支援給付金

⑰ 平成6年 ⑱ 平成12年 ⑲ 平成16年 ⑳ 平成24年

【解答】

<A> ⑲ 平成16年

<B> ⑪ 16,900円

<C> ⑭ 産前産後期間の保険料免除制度

学生納付特例に係る所得要件

学生納付特例に係る所得要件

まず過去問をどうぞ!

【H28年出題】

前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】

【H28年出題】 〇

学生納付特例については、「世帯主又は配偶者」の所得要件は問われないのがポイントです。

本人の所得のみで判断されます。

(法第90条の3)

令和7年の問題をどうぞ!

【R7年選択式】

学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは< D >万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき < E >万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。

<選択肢>

① 32 ② 35 ③ 36 ④ 38

⑤ 103 ⑥ 106 ⑦ 128 ⑧ 168

【解答】

<D> ⑦ 128

<E> ④ 38

(令第6条の9)

・学生納付特例に係る所得要件は、扶養親族等がないときは128万円です。

・学生納付特例に係る所得要件の額と半額免除の所得要件の額は同じです。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「遺族基礎年金」

R7-327 07.21

遺族基礎年金の事例問題を解いてみましょう

今回は、遺族基礎年金の事例問題を解いています。

遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、一定の遺族に支給されます。

次の(1)から(4)のいずれかに該当することが要件ですが、

(1)と(2)は保険料納付要件が問われます。

(1) 被保険者が、死亡したとき。

(2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

(3) 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。

(4) 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

事例問題を解きながら、4つの要件を具体的にイメージしましょう。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

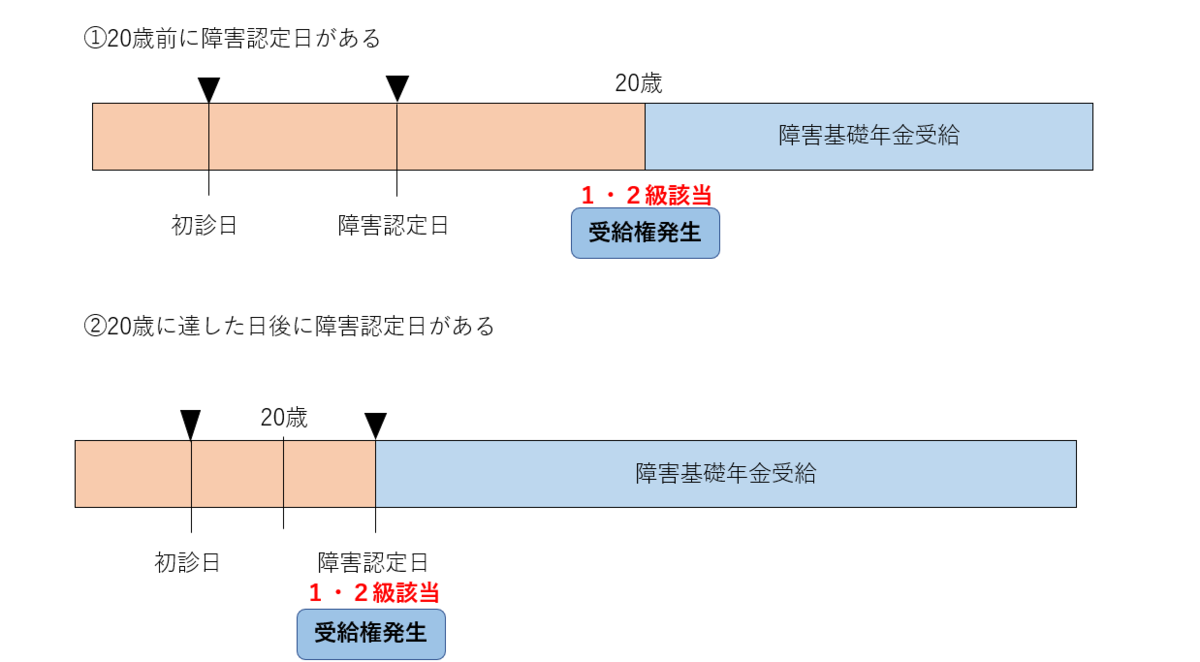

国民年金法「障害基礎年金」

R7-320 07.14

障害基礎年金の事例問題を解いてみましょう

障害基礎年金の受給権は、次の3つの要件を満たした場合、障害認定日に発生します。 ・初診日要件

・保険料納付要件

・障害認定日要件

事例の過去問を解きながら、障害基礎年金のルールを身につけましょう。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「配偶者の遺族基礎年金の額」

R7-317 07.11

配偶者の遺族基礎年金の減額改定と失権

配偶者の遺族基礎年金には、必ず子の加算額が加算されます。

子の加算額は、子の数に応じて算定されます。

子の数が減少すると、それに応じて、子の加算額が減額されます。

条文を読んでみましょう。

法第39条第3項 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (5) 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。 (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (8) 20歳に達したとき。 |

■ 配偶者に支給される遺族基礎年金について(子が2人の場合)

2人の子のうち1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害状態ではない)は、子の加算額が「2人分」から「1人分」に減額改定されます。

■配偶者に支給される遺族基礎年金について(子が1人の場合)

1人しかいない子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害状態ではない)は、子がいなくなるため配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。「減額改定」ではありませんので、注意して下さい。

「配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、法第40条第1項の規定によって消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。」

(法第40条第2項)

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】

妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】

①【H25年出題】 〇

生計を同じくしている子が1人の妻が遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、生計を同じくする子がいなくなるので、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。

②【R4年出題】

被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】

②【R4年出題】 〇

夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合で、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、生計を同じくする子がいなくなるので、夫の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。

③【H19年出題】※改正による修正あり

配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。

【解答】

③【H19年出題】 ×

配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき」は失権します。

そのため、加算事由に該当するすべての子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、配偶者の遺族基礎年金は失権します。

ちなみに、子が直系血族又は直系姻族の養子となったときでも、子自身の遺族基礎年金は失権しません。

(法第40条第1項第3号)

④【R5年出題】

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】

④【R5年出題】 〇

・配偶者の遺族基礎年金について

→ 「すべての子が配偶者以外の者の養子となった場合」は配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。問題文のように「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合」は、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。

・子の遺族基礎年金について

→ 養子となった場合でも、「直系血族又は直系姻族の養子になった」場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「遺族基礎年金の額」

R7-316 07.10

<遺族基礎年金>配偶者に支給する額と子に支給する額の違い

遺族基礎年金の額についてみていきます。

「配偶者」に支給する額と「子」に支給する額は、それぞれ計算式が異なりますので注意しましょう。

・遺族基礎年金の額(基本の額)について条文を読んでみましょう。

法第38条 (年金額) 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 |

・配偶者に支給する額について条文を読んでみましょう。

法第39条第1項 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円×改定率に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち 2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 |

★配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず「子の加算」が加算されます。

子が1人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率) |

子が2人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)+ (224,700円×改定率) |

子が3人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)+ (224,700円×改定率)+(74,900円×改定率) |

・子に支給する額について条文を読んでみましょう。

法第39条の2第1項 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、780,900円×改定率にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。 |

★子に支給される遺族基礎年金の額

子が1人の場合 | (780,900円×改定率) ※加算はありません |

子が2人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率) |

子が3人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)+ (74,900円×改定率) |

それぞれの子に支給される額は、「子の人数で除して得た額」です。

過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

【解答】

①【R2年出題】 〇

配偶者が遺族基礎年金を受ける要件は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、子と生計を同じくすること」です。

配偶者は必ず子と生計を同じくしていますので、配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず、子の加算額が加算されます。

②【R3年出題】

遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。

(※令和3年度の給付額です)

【解答】

②【R3年出題】 ×

遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として「224,700円、74,900円、74,900円」を合計した金額です。

子それぞれが受給する額は、子の数で除した金額となります。

③【H22年出題】

子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。

【解答】

③【H22年出題】 ×

子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に「224,700円に改定率を乗じて得た額」を加算した額を2(子の人数)で除して得た額となります。

④【H28年出題】

受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

【解答】

④【H28年出題】 ×

受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、「224,700円に改定率を乗じて得た額」と「74,900円に改定率を乗じて得た額」を加算し、その合計額を3で除した額が3人の子それぞれに支給されます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「併給調整」

R7-313 07.07

国民年金法の併給調整についてお話しします

一人の人に複数の年金の受給権が発生することがあります が、原則は「一人一年金」です。

ただし、併給できる組合せもあります。

よく出題されますので、問題を解けるようにしましょう。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「学生納付特例」

R7-306 06.30

学生納付特例制度についてお話しします

学生が国民年金に強制加入となったのは、平成3年4月からです。

平成3年3月までは、学生は任意加入でした。

学生も第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければなりませんが、学生については、保険料の納付が猶予される制度があります。

「学生納付特例制度」といいます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「納付猶予」

R7-301 06.25

保険料納付猶予制度について

・保険料納付猶予制度は、50歳未満(50歳に達する日の属する月の前月まで)の第1号被保険者が対象です。

・所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

★保険料納付猶予のポイント!

・所得は本人のみならず、配偶者の所得も一定以下であることが条件です

・老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。

さっそく過去問をどうぞ!

①【R5年出題】

国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

【解答】

①【R5年出題】 ×

・学生納付特例制度 → 国民年金法本則(法第90条の3)に規定されています

・納付猶予制度 → 本則ではなく、平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条に規定されています。

②【R3年出題】

国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。

【解答】

②【R3年出題】 ×

納付猶予制度は、令和12年6月までの時限措置です。ちなみに、3月までではなく6月までですので注意しましょう。

学生納付特例制度は時限措置ではなく、恒久的な制度ですので問題文は誤りです。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「国民年金原簿」

R7-300 06.24

国民年金原簿と訂正の請求

国民年金原簿には、保険料の納付状況などが記録されています。

また、年金記録が事実と異なると思う人は、年金記録の訂正を請求することができます。

条文を読んでみましょう。

法第14条 (国民年金原簿) 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。

法第14条の2第1項 (訂正の請求) ① 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

法第14条の3 (訂正に関する方針) ① 厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 ② 厚生労働大臣は、方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

法第14条の4 (訂正請求に対する措置) ① 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 ② 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 ③ 厚生労働大臣は、決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

【解答】

①【R2年出題】 〇

当分の間、第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、国民年金原簿の記録・訂正の請求の対象から除かれています。

第2号被保険者については、「第1号厚生年金被保険者」のみが対象となります。

(法附則第7条の5第1項)

②【R4年出題】

厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。

【解答】

②【R4年出題】 〇

第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合(第2号厚生年金被保険者)、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)又は私立学校教職員共済制度の加入者(第4号厚生年金被保険者)であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されません。

(法附則第7条の5第1項)

③【R1年出題】

国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。

【解答】

③【R1年出題】 〇

保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項は、国民年金原簿の記載事項です。

(則第15条)

④【H30年出題】

寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

【解答】

④【H30年出題 〇

寡婦年金を受けることができる妻は、死亡した夫に関する国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。

(法第14条の2第2項)

⑤【R2年出題】

国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。

【解答】

⑤【R2年出題】 ×

厚生労働大臣は、「社会保険審査会」ではなく、「社会保障審議会」に諮問しなければなりません。

⑥【H27年選択式】

被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。

これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は< A >に委任されており、 < A >が決定しようとするときは、あらかじめ< B >に諮問しなければならない。

【解答】

⑥【H27年選択式】

<A> 地方厚生局長又は地方厚生支局長

<B> 地方年金記録訂正審議会

条文を読んでみましょう。

法第109条の9 ① この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第109条の5第1項及び第2項並びに第10章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ② 地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ③ 第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。 ※厚生労働省組織令第153条の2 ① 地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。 ② 地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

事例問題(国民年金法)

R7-299 06.23

国民年金法の事例問題を解いてみましょう

厚生年金保険に7年間、第1号被保険者として保険料を27年間納付した男性が54歳で死亡した場合の「事例問題」を解いていきます。

<問題のテーマ>

①遺族が80歳の母の場合

②遺族が50歳の妻の場合

③遺族が12歳と15歳の子の場合

④遺族が50歳の弟と60歳の兄の場合

⑤事実婚関係の45歳の妻と13歳の妻の連れ子の場合

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「障害基礎年金」

R7-297 06.21

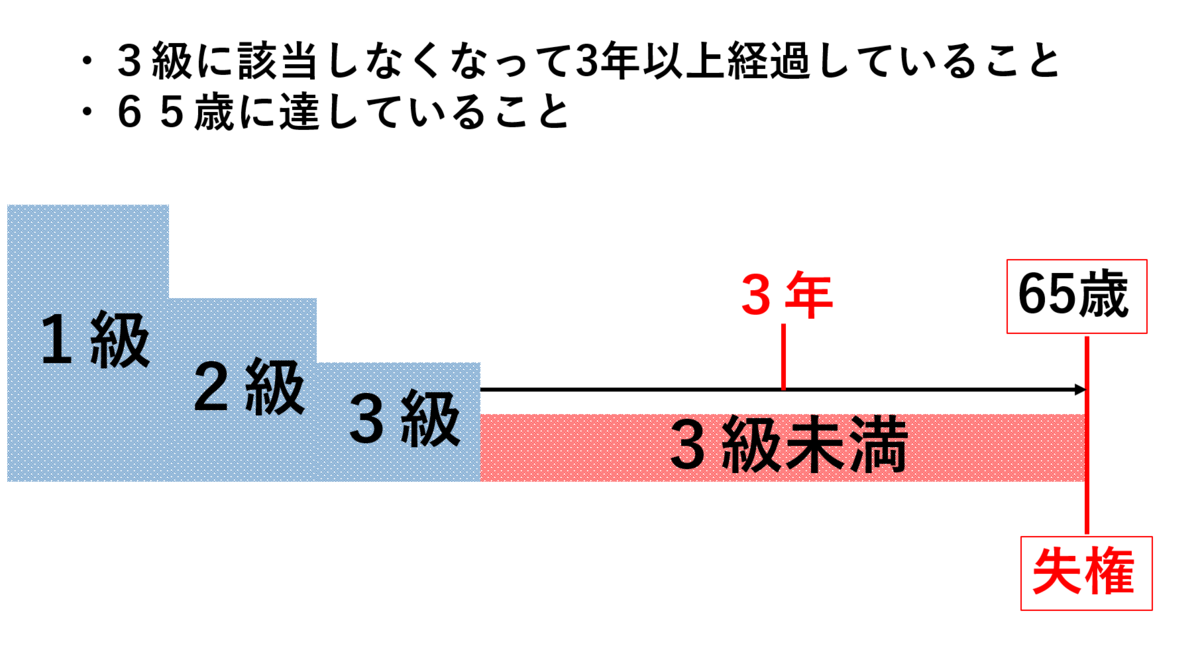

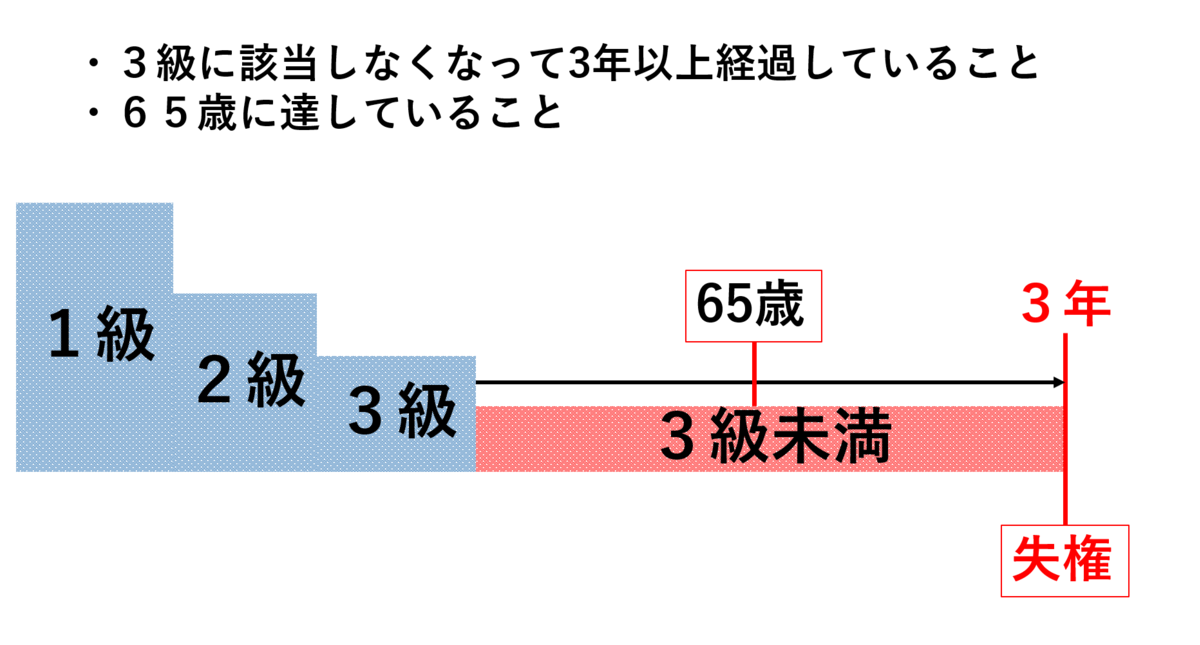

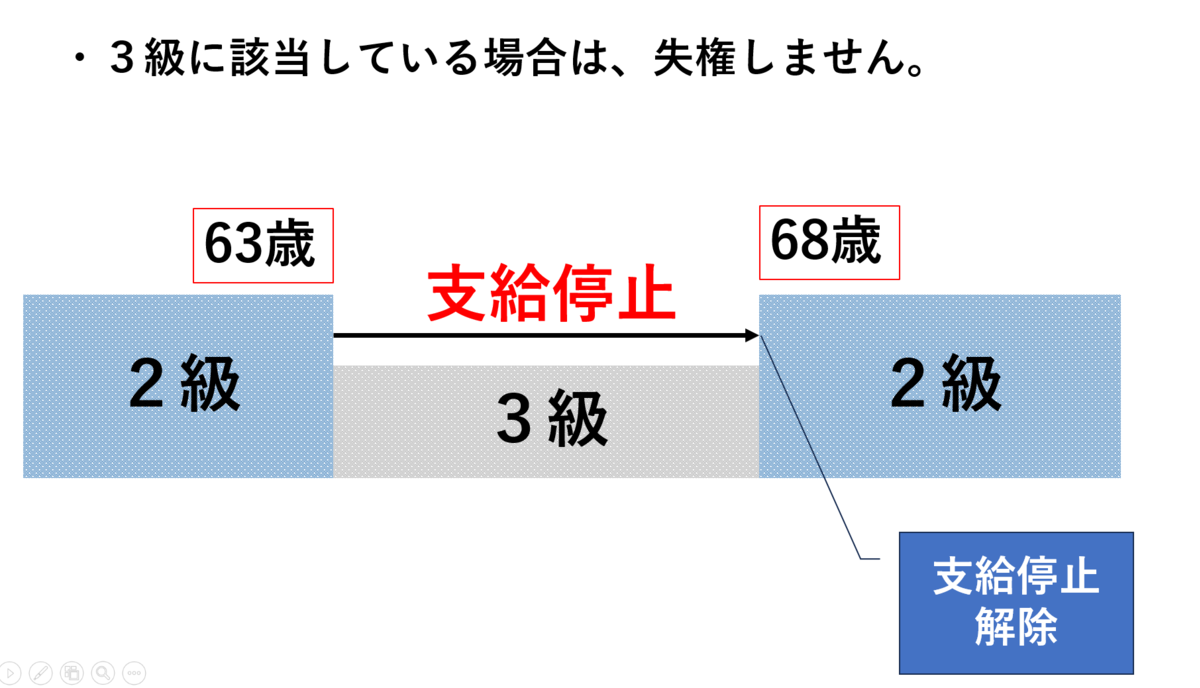

障害基礎年金の失権

障害基礎年金の受給権の消滅時期を確認しましょう。

条文を読んでみましょう。

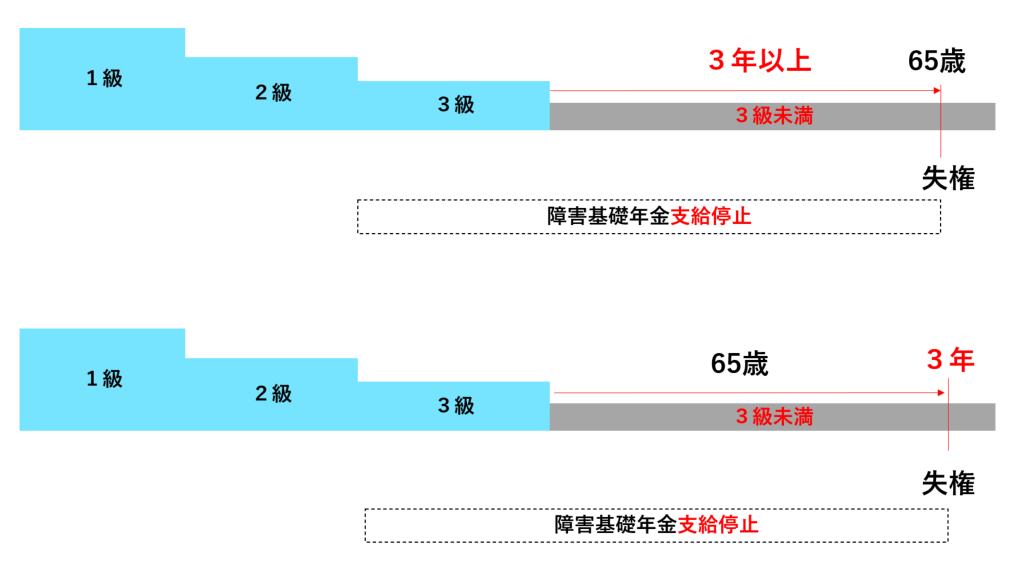

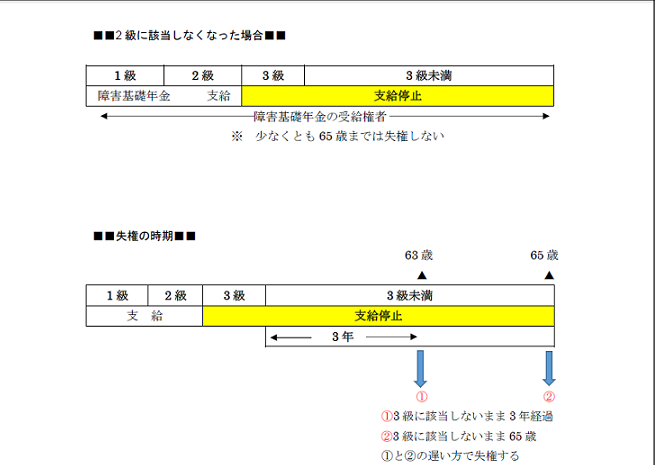

法第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 (3) 厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |

図でイメージしましょう。

少なくとも、65歳までは失権しないことがポイントです。

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】

①【R1年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

法第31条 (併給の調整) ① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 |

②【H20年出題】

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【解答】

②【H20年出題】 ×

★ポイント!

厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態 → 3級のことです。

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたとしても、その時点では当該障害基礎年金の受給権は消滅しません。

障害基礎年金が失権する時期は、「3級に該当しなくなった日から3年を経過」か「65歳」のどちらか遅い方です。

3級に該当しなくなった日から3年を経過しても、65歳未満の場合は、失権しません。

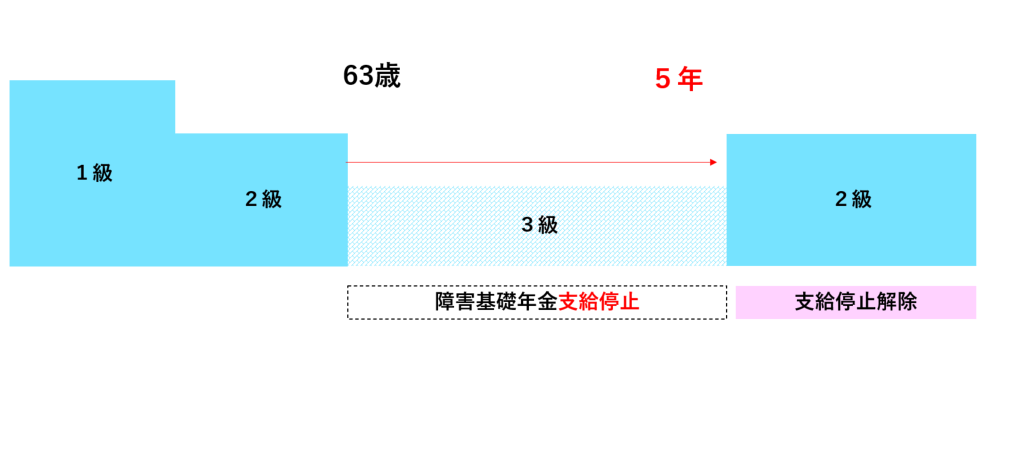

③【H30年出題】

63歳の時に障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。

【解答】

③【H30年出題】 ×

「3級に該当する程度の状態」の場合は、障害基礎年金は失権しませんので注意してください。

図でイメージしましょう。

63歳の時に障害状態が3級程度に軽減した場合、障害基礎年金の支給が停止されますが、3級に該当する程度の状態にある間は失権はしません。

そのため、3級に該当する状態のまま、5年経過後に再び障害状態が悪化し2級に該当した場合は、支給停止が解除されます。

④【R3年出題】

障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】

④【R3年出題】 ×

障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときは、当該障害基礎年金の受給権は消滅しません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「障害基礎年金」

R7-296 06.20

その他障害との併合による障害基礎年金の額の改定

例えば、2級の障害基礎年金の受給権者に、その他障害(1級・2級未満の障害)が発生し、前後の障害を併合すると障害の程度が1級に増進した場合は、障害基礎年金の額の改定を請求することができます。

条文を読んでみましょう。

法第34条第4項 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 |

図でイメージしましょう。

<その他障害のポイント!>

・1級、2級に該当しないこと(3級以下)

・初診日要件、保険料納付要件を満たしていること

<額の改定の要件>

・その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、併合した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したこと

+

・その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に額の改定を請求すること

過去問をどうぞ!

【H26年出題】

障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。

【解答】

【H26年出題】 ×

その他障害による額の改定の要件は、「その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、従前の障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。」です。

問題文のように、その他障害の初診日の段階で、66歳の場合は、要件を満たしませんので、障害基礎年金の額の改定請求はできません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「障害基礎年金」

R7-295 06.19

障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定

例えば、障害等級が2級から1級に変わった場合、障害基礎年金の額が改定されます。

今回は、

・厚生労働大臣の職権による改定

・受給権者からの請求による改定

をみていきます。

条文を読んでみましょう。

法第34条第1項~第3項 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ③ 請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |

★障害の程度が増進(重くなった)ときは、受給権者は、額の改定を請求できます。

<請求の要件>

・障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後

又は

・厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後

ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても請求できます。

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

【解答】

①【H29年出題】 ×

受給権者が65歳以上でも、障害基礎年金の額の改定の対象となります。

②【R5年出題】

障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

【解答】

②【R5年出題】 〇

障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。

③【R6年出題】

障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

【解答】

③【R6年出題】 ×

「1年6か月」ではなく、「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。

④【R2年出題】

障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

④【R2年出題】 〇

障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。

「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合」は、「障害の程度が増進したことが明らかな場合として厚生労働省令で定める場合」に該当しますので、1年経過しなくても、年金額の改定の請求をすることができます。

(則第32条の2の2第1項第9号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「用語の定義」

R7-294 06.18

「保険料納付済期間」の定義

「用語の定義」を正確におさえておくと、条文も読みやすくなります。

今回は「保険料納付済期間」の定義をみていきます。

条文を読んでみましょう。

法第5条第1項 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中の納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |

<保険料納付済期間とは>

★第1号被保険者としての被保険者期間

・保険料を納付した期間

※督促・滞納処分により徴収された保険料を含む

※一部免除によりその残余の額が納付又は徴収されたものは除く。

・産前産後期間中の免除を受けた期間

★第2号被保険者としての被保険者期間

★第3号被保険者としての被保険者期間

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

【解答】

①【H24年出題】 〇

督促及び滞納処分により保険料が納付された期間も、保険料納付済期間に含まれます。

②【H24年出題】

保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】

②【H24年出題】 〇

保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。

(法第94条)

③【R5年出題】

保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】

③【R5年出題】 ×

保険料4分の1免除の規定が適用されている者で、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合は、保険料納付済期間ではなく「保険料4分の1免除期間」となります。

(法第5条第1項、第6項)

④【R2年出題】

保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

【解答】

④【R2年出題】 ×

「産前産後期間の保険料免除」により保険料を免除された期間は、「保険料納付済期間」となります。

ちなみに、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間です。

(法第5条第1項、第3項)

⑤【H28年出題】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】

⑤【H28年出題】 〇

第2号被保険者としての被保険者期間は「保険料納付済期間」に含まれます。

ただし、「老齢基礎年金」については、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」となります。

条文を読んでみましょう。

昭60年法附則第8条第4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。 |

⑥【H24年出題】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】

⑥【H24年出題】 ×

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、合算対象期間となります。

「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」には、そのような扱いはありません。第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、原則とおり、「保険料納付済期間」となります。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金・厚生年金保険「時効」

R7-279 06.03

<国年・厚年比較>時効について

国民年金法と厚生年金保険法の「時効」を比較してみましょう。

まず、国民年金の条文を読んでみましょう。

国民年金法第102条 (時効) ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ② 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |

ポイント!

「年金給付」→ 年金のみです。死亡一時金は入りません。

次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。

第92条 (時効) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ③ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 |

ポイント!

「保険給付」 → 障害手当金も入ります。年金のみではありません。

過去問をどうぞ!

国民年金法

①国年【H27年出題】※改正による修正あり

年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①国年【H27年出題】 ×

「年金給付」を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。

「死亡一時金」を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。

②国年【R2年出題】

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】

②国年【R2年出題】 〇

「年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うもの」を「支分権」といいます。

支分権の時効についての問題です。

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は「支払期月の翌月の初日」から起算して5年を経過したときに時効によって消滅します。

厚生年金保険法

①厚年【H29年出題】※改正による修正あり

障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①厚年【H29年出題】 ×

障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。

国民年金の「死亡一時金」は「2年」ですので違いに注意しましょう。

②厚年【H30年出題】

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。

【解答】

②厚年【H30年出題】 ×

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、「進行しない」。

③厚年【R4年出題】

保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】

③厚年【R4年出題】 〇

支分権の時効の問題です。

時効の起算点の「支払期月の翌月の初日」がポイントです。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

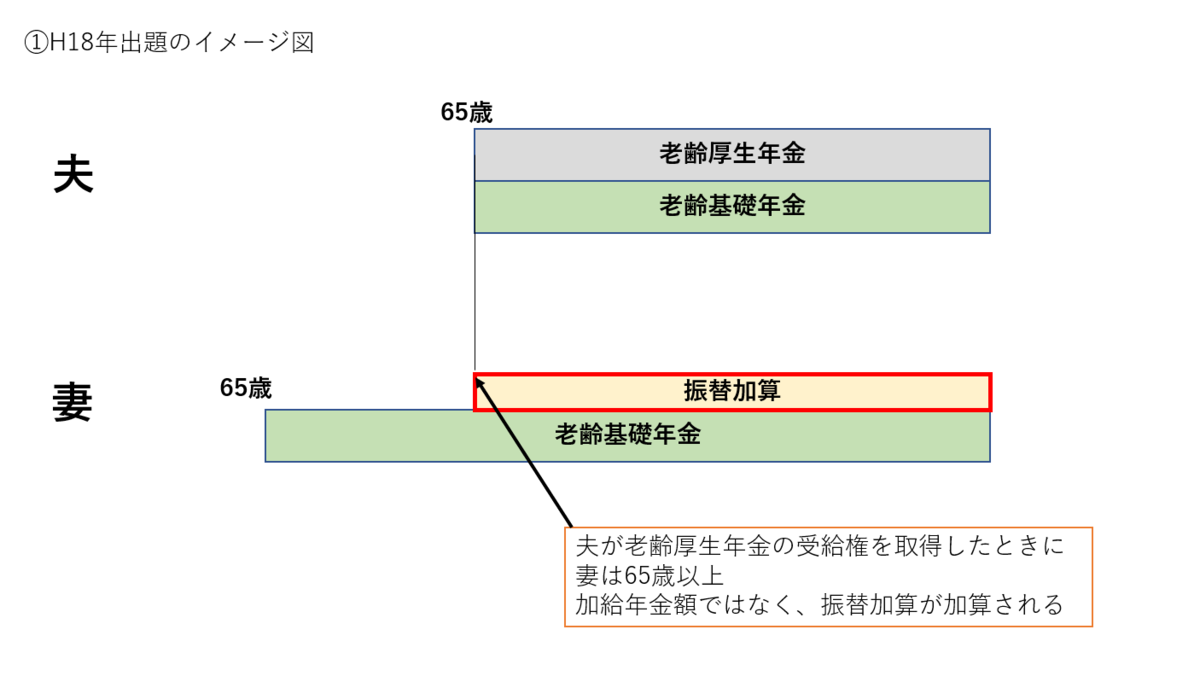

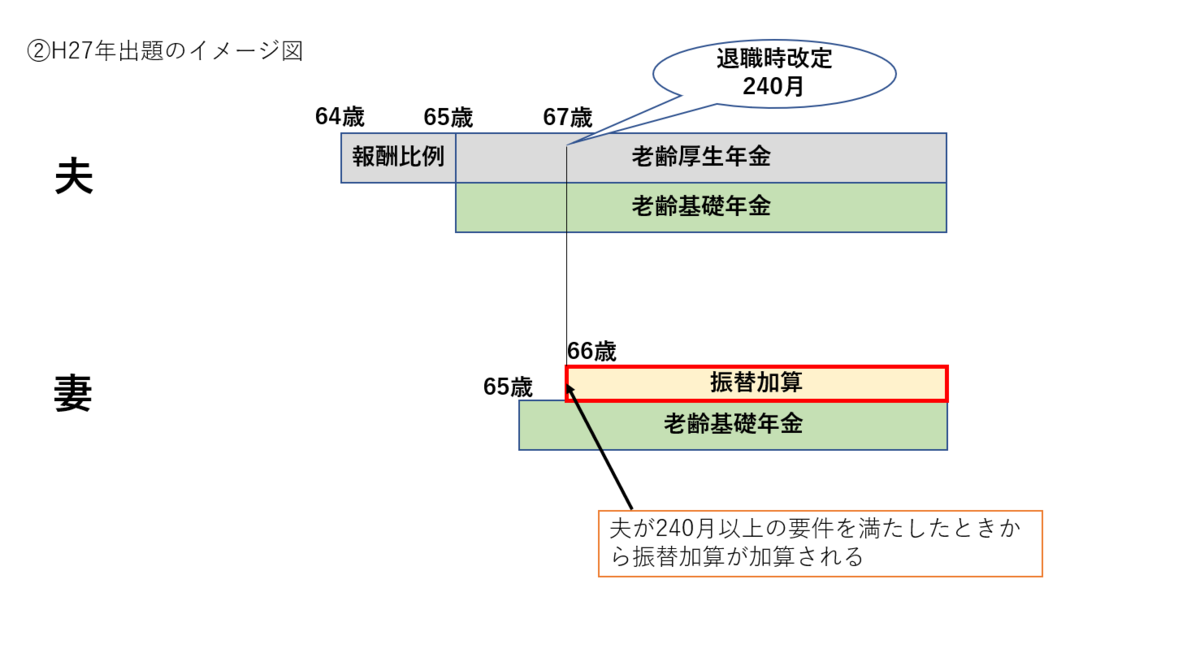

国民年金法「振替加算の練習その4」

R7-275 05.30

<振替加算第4回目>老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき

振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。

4回に分けて振替加算の問題をみていきます。

・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき

・第4回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき

今回は第4回目です。

老齢基礎年金は、請求によって繰上げて受けることができ、また、申出によって繰り下げて受けることもできます。

<老齢基礎年金の繰上げについて>

・繰上げ請求のあった日の属する月の翌月から支給される

・繰り上げた月数によって減額される

<老齢基礎年金の繰下げについて>

・申出のあった日の属する月の翌月から支給される

・繰り下げた月数によって増額される

老齢基礎年金を繰り上げて、又は繰り下げて受ける場合の振替加算の扱いをみていきましょう。

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

【解答】

①【H30年出題】 ×

・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合

→ 振替加算は、「請求のあった日の属する月の翌月」からではなく、「65歳に達した日の属する月の翌月」から加算されます。振替加算は、繰上げされません。

・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合

→ 問題文のとおり「申出のあった日の属する月の翌月」から加算されます

(昭60法附則第14条)

②【H22年出題】

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】

②【H22年出題】 〇

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算されません。

③【R3年出題】

老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

【解答】

③【R3年出題】 〇

・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合

→ 振替加算は、受給権者が65歳に達した日以後に加算されます。

・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合

→ 振替加算も繰下げて支給されます。ただし、振替加算額には、繰下げによる増額はありません。

④【H21年出題】

振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】

④【H21年出題】 ×

振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額は増額されません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「振替加算の練習その3」

R7-274 05.29

<振替加算第3回目>振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき

振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。

4回に分けて振替加算の問題をみていきます。

・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき

・第4回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき

今回は第3回目です。

<振替加算が行われないとき>

条文を読んでみましょう。

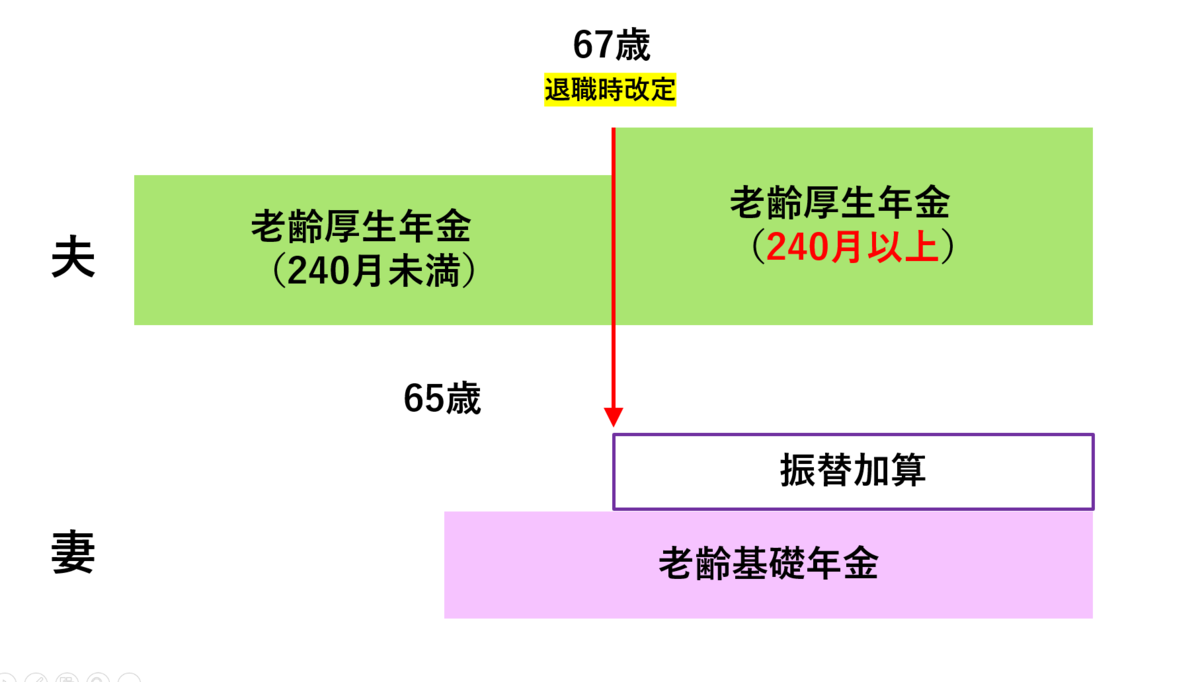

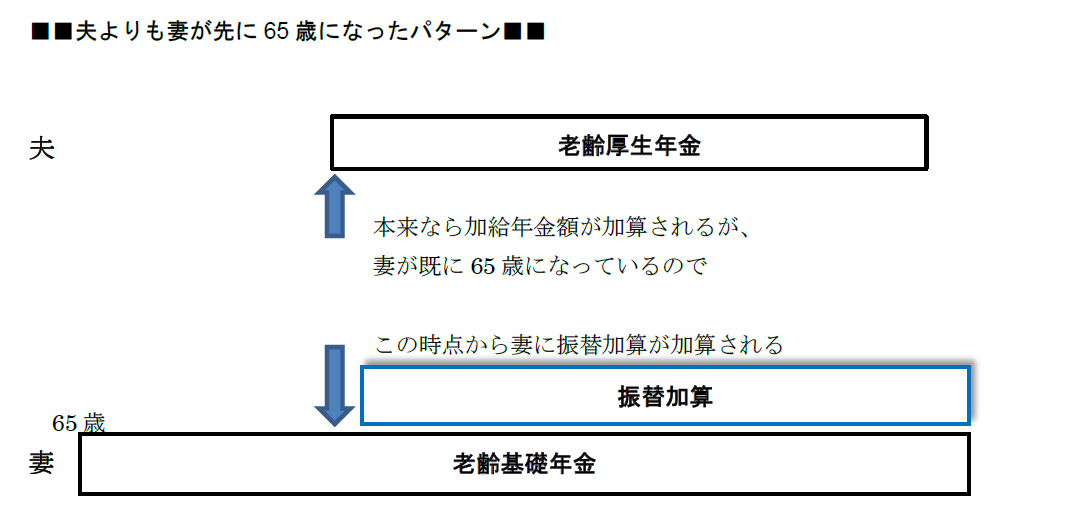

昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、要件に該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。

※政令で定めるものは、老齢厚生年金又は退職共済年金で、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上のものです。 (昭61年経過措置令第25条) |

<振替加算が支給停止されるとき>

昭60年法附則第16条 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給を停止する。 |

過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【解答】

①【H30年出題】 〇

老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されません。

単なる老齢厚生年金ではなく、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金であることに注意して下さい。

②【H27年出題】

67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

【解答】

②【H27年出題】 〇

合意分割の結果、離婚時みなし被保険者期間を含めて厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となる老齢厚生年金を受けることになった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなります。

③【R3年出題】

41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。

【解答】

③【R3年出題】 ×

「中高齢の期間短縮特例」により、昭和26年4月2日生まれの女性は、35歳以後の厚生年保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)が19年ある場合は、「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上」あるとみなされます。

問題文の妻は、中高齢の期間短縮特例を満たしているため、妻の老齢基礎年金に振替加算は行われません。

④【H30年出題】

振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】

④【H30年出題】 〇

障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算は支給が停止されます。

⑤【H21年出題】

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

【解答】

⑤【H21年出題】 〇

障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間振替加算が支給停止されます。

⑥【H21年出題】

振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

【解答】

⑥【H21年出題】 ×

障害基礎年金の受給権を有していても、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合は、振替加算に相当する部分の支給は停止されません。

⑦【R3年出題】

振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】

⑦【R3年出題】 ×

振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときでも、振替加算の支給は停止されません。

⑧【H21年出題】

振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

【解答】

⑧【H21年出題】 〇

配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚しても、離婚したことを理由とする振替加算の支給停止はありません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「振替加算の練習その2」

R7-273 05.28

<振替加算第2回目>振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金

振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。

4回に分けて振替加算の問題をみていきます。

・第2回目 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金

・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき

・第4回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき

今回は第2回目です。

<振替加算の額>

条文を読んでみましょう。

昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であるもの)の受給権者 (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)=1級・2級 |

★振替加算の額は

224,700円×改定率×「その者の生年月日に応じて政令で定める率」です。

政令で定める率は、以下の通りです。

受給権者の生年月日 | 政令で定める率 |