合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

国民年金法「時効」

R8-107 12.09

国年の時効|「基本権」と「支分権」など

国民年金法の時効には、「2年」と「5年」があります。

特に、「年金給付」と「死亡一時金」の違いに注意しましょう。

国民年金の「給付」のうち、「年金給付」の時効は5年ですが、「死亡一時金」の時効は2年です。

条文を読んでみましょう。

法第102条 ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ② 年金給付を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 ➂ 年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法第31条の規定を適用しない。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |

<給付の時効について>

・年金給付を受ける権利(基本権)→ 支給すべき事由が生じた日から5年

・支分権 → 支払期月の翌月の初日から5年

・死亡一時金 →行使することができる時から2年

過去問を解いてみましょう

①【H27年出題】※改正による修正あり

年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①【H27年出題】 ×

「死亡一時金」の時効が誤りです。

・年金給付を受ける権利 → その支給すべき事由が生じた日から5年

・死亡一時金を受ける権利 → 行使することができる時から2年

②【R2年出題】

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】

②【R2年出題】 〇

支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利の時効の起算点は「支払期月の翌月の初日」です。

➂【R7年出題】

保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

第102条第5項で、「保険料その他この法律の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する。」と規定されています。

保険料の徴収権の時効は、納期限の翌日から2年ですが、厚生労働大臣による督促は「時効の更新の効力」を有します。時効の進行がゼロに戻りますので、2年では消滅しません。

④【R7年出題】

失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

死亡一時金の時効の起算日は、「死亡日の翌日」です。

「失踪宣告」を受けた者に係る消滅時効の起算日については、「死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日」とされています。

ただし、「死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止の考え方に立って、一定期間加入したが、年金給付を受けることなく亡くなった方に対して一定の金額を支給するものである」ことを踏まえ、「失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する」とされています。

(平26.3.27年管管発0327第2号)

⑤【R7年出題】

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

「障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない」場合で、その後に障害の程度が増進したときは、「障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に事後重症の障害基礎年金の支給を請求する」ことによって事後重症の障害基礎年金を受けることができます。

事後重症の障害基礎年金は請求によって受給権が発生します。障害認定日から5年を経過する前に行わなければならないという規定はありません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「保険料免除」

R8-106 12.08

健康保険料の免除|産休・育休中

産前産後休業期間中・育児休業期間中は、事業主が申出をすることにより、保険料が免除されます。

用語の確認をしましょう。

・産前産後休業とは

出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間

※出産の日が出産の予定日後であるとき(予定日より遅れた場合)は、その分、産前休業が延びます。

(例)出産の日が出産の予定日より3日遅れた場合

出産の予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日)+3日+出産の日後56日

・育児休業等とは

3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業+育児休業に準じる休業)

条文を読んでみましょう

法第159条 ① 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業中の保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |

★(2)について

同じ月内に、開始日と終了日の翌日がある場合、育児休業等の日数が14日以上ある場合は、その月の保険料は免除されます。

下の図の場合は、12月の保険料は免除されます。

12月 | ||

| 育児休業(14日以上) |

|

★「その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。」の部分について

「賞与」については、連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に、免除されます。

下の図の場合、12月に賞与が支払われた場合は、賞与の保険料が免除されます。

12月 | 1月 | ||

| 育児休業(1か月超) |

| |

下の図の場合、12月に賞与が支払われても、賞与の保険料は免除されません。

12月 | 1月 | ||

| 育児休業(1か月以内) |

| |

第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象となる。

【解答】

①【R1年出題】 〇

5月16日が出産予定日の場合、産前休業は、予定日以前42日の4月5日が開始日です。産前休業を開始した日の属する月(=4月)から免除対象です。

実際の出産日が5月10日だった場合は、産前休業は出産日以前42日の3月30日が開始日です。そのため、産前休業を開始した日の属する月(=3月)から免除対象となります。

②【R5年出題】

被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】

②【R5年出題】 〇

免除の対象になるのは、産前産後休業を開始した日の属する月(=令和4年12月)からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月(=令和5年3月)の前月(=令和5年2月)までです。

➂【R7年出題】

被保険者が令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月分から健康保険法第159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月16日から5月10日までは産後休業です。

令和7年3月分は、「育児休業期間中」の保険料免除の対象ではありません。

④【R5年出題】

被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】

④【R5年出題】 〇

問題文は、「育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合」に該当します。

育児休業等を開始した日の属する月(令和5年1月)からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月(=4月・4月1日が属する月)の前月(3月)までの期間中の保険料が免除されます。

⑤【R5年出題】

被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

「育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一」ですので、保険料の免除を受けるには、「当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上」必要です。

問題文の場合、育児休業等の日数が、令和5年1月4日~16日の「13日」しかありません。そのため、令和5年1月の保険料は免除されません。(徴収されます)

⑥【R4年出題】

育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

【解答】

⑥【R4年出題】 〇

育児休業期間中の保険料が免除されている期間に支払われた賞与については、当該賞与に係る保険料は徴収されません。ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額に含まれます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「特定適用事業所」

R8-104 12.06

特定適用事業所|該当したとき・該当しなくなったとき

1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」「国・地方公共団体に属する事業所」に使用され、次の3つの要件を満たした場合は、健康保険の被保険者となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上 ② 賃金が月額88,000円以上 ➂ 学生でない |

今回は、「特定適用事業所」についてみていきます。

「特定適用事業所」の要件について条文を読んでみましょう

H24法附則第46条第12項 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。 |

※特定労働者とは、厚生年金保険の被保険者資格を有する者のことです。(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号の(適用除外)いずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの)

では、過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】※改正による修正あり

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】

①【H29年出題】 〇

「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」とは

・ 適用事業所が法人事業所の場合、法人そのものを事業主として取り扱い、同一法人格に属する全ての適用事業所を「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」として取り扱うこととする。

・ 適用事業所が個人事業所の場合、個人事業主を事業主として取り扱い、事業主が同一である適用事業所は現在の適用事業所の単位のほかに無いものとして取り扱うこととする。

(令4.9.28保保発0928第6号)

②【R7年出題】

初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、①適用事業所の名称及び所在地、②特定適用事業所となった年月日、③事業主が法人であるときは、法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

【解答】

②【R7年出題】 〇

特定適用事業所となったときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当届」を届け出ることとされています。

(則第23条の2)

➂【R7年出題】

短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合でも「遡及取消にはなりません」とされています。

(令6.1.17事務連絡)

④【R6年出題】※改正による修正あり

被保険者の総数が常時50人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込があること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。

【解答】

④【R6年出題】 〇

特定適用事業所以外の適用事業所に使用される短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得については、労使合意に基づき、申出を行うことにより可能であるとされています。

(令4.9.28保保発0928第6号)

⑤【H30年出題】※改正による修正あり

短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時50人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。

【解答】

⑤【H30年出題】 〇

「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」によると、以下の扱いになります。

使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。

ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。

(令6.1.17事務連絡)

問題文のように、常時50人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しません。

⑥【H29年出題】

特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

年収が130万円未満の短時間労働者であっても、要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかの選択はできません。

(令6.1.17事務連絡)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「資格喪失後の死亡」

R8-103 12.05

資格喪失後の死亡|埋葬料・埋葬費が支給される場合

健康保険の被保険者の資格を喪失した後に死亡した場合でも、埋葬料又は埋葬費が支給されることがあります。

本題に入る前に、「埋葬料」と「埋葬費」の違いを確認しましょう。

| 支給対象 | 金額 |

埋葬料 | 被保険者により生計を維持していた者で、埋葬を行うもの | 5万円 |

埋葬費 | 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合で、埋葬を行った者 | 5万円以内で埋葬に要した費用(実費) |

条件を条文で読んでみましょう

法第105条 (資格喪失後の死亡に関する給付) 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |

過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。

【解答】

①【H29年出題】 ×

死亡日が資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内の場合は、埋葬料が支給されます。

★資格喪失後の死亡について埋葬料・埋葬費が支給されるのは次の3つの場合です。

①資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき

②資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき

➂被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき

②【R7年出題】

被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。

【解答】

②【R7年出題】 〇

・被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものには「埋葬料」が支給されます。

・埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。

➂【R3年出題】

傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

【解答】

➂【R3年出題】 ×

「埋葬を行う者は誰でも」が誤りです。

その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができるのは、「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「届出」

R8-102 12.04

介護保険第2号被保険者|該当したとき・該当しなくなったとき

介護保険の被保険者の定義を確認しましょう。(介護保険法第9条)

① 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) ② 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) ①、②のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者となります。 |

健康保険の被保険者が介護保険第2号被保険者の場合は、健康保険の保険料と合わせて介護保険料も徴収されます。

介護保険第2号被保険者に該当した・該当しなくなった場合は、原則として届出が必要です。

条文を読んでみましょう。

則第40条 (介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出) ① 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。

則第41条 (介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出) ① 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。

※被保険者が任意継続被保険者であるときは、「保険者」に届け出なければならない。 |

では、過去問を解いてみましょう

①【R4年出題】

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

【解答】

①【R4年出題】 ×

「65歳に達した」ことにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、届け出は不要です。

②【H29年出題】

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。

【解答】

②【H29年出題】 ×

「40歳に達した」ことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、届出は不要です。

➂【R7年出題】

被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

「被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。」とは、40歳に達したことで介護保険第2号被保険者に該当したときは、届出は不要ということです。

④【H29年出題】

50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

【解答】

④【H29年出題】 〇

事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなって介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、事業主は、被保険者に代わって届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができます。

(則第40条第3項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「保険外併用療養費」

R8-101 12.03

保険外併用療養費|評価療養・患者申出療養・選定療養

保険外併用療養費の内容をみていきます。

条文を読んでみましょう。

法第86条第1項 (保険外併用療養費) 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 法第63条第2項 ・ 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) ・ 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) ・ 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) |

★評価療養、患者申出療養、選定療養は「療養の給付」には含まれません。

例えば、「先進医療」を受けた場合、「先進医療の部分」は保険外ですので、すべて本人が負担します。一般の診療と共通する「基礎的な部分」は、「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。

では、過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。

【解答】

①【R7年出題】 〇

こちらの問題文では、「評価療養の給付の対象とすべきものであるか否か」となっていますが、条文では、「療養の給付の対象とすべきものであるか否か」と定められています。

令和7年問2の問題は、アからオの選択肢のうち、「誤っているものの組み合わせ」が問われた問題でした。こちらの問題以外に明らかに「誤っているものの組み合わせ」がありました。

そのため、こちらの問題は「〇」で正解となります。

このように誤りかどうか判断に迷う問題は、明らかに誤っている(=誤りの判断が簡単につく)方を選んでください。

②【R2年出題】

患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。

【解答】

②【R2年出題】 〇

「患者申出療養」制度について、厚生労働省のホームページでは以下のように案内されています。

未承認薬などをいちはやく使いたい。対象外になっているけれど治験を受けたい。

そんな患者さんたちの思いに応えるためにつくられた制度です。

患者さんからの申出を受け、医師や関連病院などが連携して、さまざまなケースについて対応できるかどうかを検討し、実施の可能性を探ります。

事前の診療計画や治療の経過などのデータは、今後多くの人が受けることのできる保険診療のために活用されます。

なお、医療法第4条の3では、「病院であって、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する一定の要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。」と規定されています。

➂【R4年選択式】

保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定されている選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。

そのうち第4号によると、「病床数が< A >の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が< B >を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。

(選択肢)

⑤90日 ⑥120日 ⑧150日 ⑩180日

⑦150以上 ⑨180以上 ⑪200以上 ⑫250以上

【解答】

<A> ⑪200以上

<B> ⑩180日

④【R6年選択式】

保険外併用療養費の支給対象となる治験は、< A >、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。

(選択肢)

②新たな医療技術、医薬品、医療器等によるものであることから

⑤患者に対する情報提供を前提として

⑨困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として

⑱保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に適合するとともに

【解答】

<A> ⑤患者に対する情報提供を前提として

(令6.3.27保発0327第10号)

⑤【H28年出題】

被保険者が予約診療制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

【解答】

⑤【H28年出題】 〇

予約に基づく診察は、選定療養の対象となります。

特別料金は、全額自己負担となります。

(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条)

⑥【R4年出題】

患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。

【解答】

⑥【R4年出題】 ×

被保険者が支払う額は、

「保険診療30万円」×30%=9万円

+

「選定療養10万円」

=19万円です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「保険料額」

R8-100 12.02

<令和8年改正>一般保険料等額と介護保険料額

健康保険の被保険者に関する保険料額についてみていきます。

「介護保険第2号被保険者」と「それ以外」で保険料額が変わります。

条文を読んでみましょう。

法第156条(被保険者の保険料額) ※令和8年4月1日改正 ① 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額 (2) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料等額 ② 介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 ➂ 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。 |

★令和8年4月の改正について

→ 医療保険者は、医療保険制度上の給付に係る保険料や介護保険料とあわせて、子ども・子育て支援金を徴収することになります。

健康保険法では、保険料の規定に、一般保険料率と区分して「子ども・子育て支援金率」が規定されます。

介護保険第2号被保険者である被保険者 | 介護保険第2号被保険者以外の被保険者 |

一般保険料等額 + 介護保険料額 | 一般保険料等額 |

では、過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】※改正による修正あり

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。

【解答】

①【R7年出題】 〇

例えば、35歳の被保険者は、介護保険第2号被保険者ではありませんので、保険料額は「一般保険料等額」のみです。

しかし、35歳の被保険者に43歳の被扶養者(=介護保険第2号被保険者に該当)がいる場合は、その35歳の被保険者(特定被保険者)に関する保険料額を、「一般保険料等額と介護保険料額との合算額」とすることができるという規定です。

「健康保険組合」限定の規定ですので、注意しましょう。

(法附則第7条)

②【R1年出題】

政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

【解答】

②【R1年出題】 〇

厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合限定の規定です。

介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができます。

介護保険料額は、標準報酬月額・標準賞与額に「介護保険料率」を乗じて計算することが原則です。

問題文の「特別介護保険料額」は、原則の方法ではなく、「定額」で算定する方法です。

(法附則第8条)

➂【H29年出題】

前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】

➂【H29年出題】 〇

「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」と規定されています。

前月から引き続き被保険者である者が、7月26日に資格を喪失した場合、7月分の保険料は算定されません。

そのため、7月10日に賞与を30万円支給され、支給後の同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した場合は、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はありません。

(法第156条第3項)

④【R4年出題】※改正による修正あり

6月25日に40歳に到達する被保険者に対し、6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料等額とともに介護保険料額を控除することができる。

【解答】

④【R4年出題】 〇

健康保険法で一般保険料等額とともに介護保険料額が徴収されるのは、「介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)」です。

・介護保険料額の徴収の始まり

「40歳に達したとき(40歳の誕生日の前日)」から対象です。

「40歳に達した日が属する月」から介護保険料額が徴収されます。

問題文は、40歳に達した6月分から介護保険料額が徴収されますので、6月10日支払の賞与からも介護保険料額が徴収されます。

★徴収の終わりも確認しましょう。

「介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。(原則)」とされています。

「65歳に達したとき」から、介護保険第1号被保険者となります。そのため、健康保険では介護保険料額は徴収されなくなります。

例えば、12月2日が65歳の誕生日の場合は、介護保険第2号被保険者でなくなる12月1日が属する「12月分」から、保険料額は「一般保険料等額」のみとなります。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「時効」

R8-099 12.01

健康保険の時効は2年/起算日にも注意

健康保険の時効をみていきます。

条文を読んでみましょう

法第93条 (時効) ① 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 |

過去問を解いてみましょう

①【R6年出題】

徴収権の消滅時効の起算日は、保険料についてはその保険料の納期限の翌日、保険料以外の徴収金については徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日である。

【解答】

①【R6年出題】 〇

徴収権の消滅時効の起算日について確認しましょう。

・保険料 → その保険料の納期限の翌日

・保険料以外の徴収金 → 徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日

(昭3.7.6保発第514号)

②【R3年出題】

療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

②【R3年出題】 ×

現物給付については、時効の対象となりません。

➂【H27年出題】

傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。

【解答】

➂【H27年出題】 〇

傷病手当金・出産手当金を受ける権利の消滅時効は2年です。

起算日は、傷病手当金は「労務不能であった日ごとにその翌日」、出産手当金は「労務に服さなかった日ごとにその翌日」です。

(昭30.9.7保険発199の2)

④【R1年出題】

出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

④【R1年出題】 ×

出産手当金を受ける権利は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅します。

(昭30.9.7保険発199の2)

⑤【H30年出題】

療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

【解答】

⑤【H30年出題】 ×

コルセット装着に係る療養費については、コルセットの代金を支払った日が「療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日」です。そのためコルセットの代金を支払った日の翌日が時効起算日です。

(昭31.3.13保文発1903号)

⑥【H28年出題】※改正による修正あり

健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。

【解答】

⑥【H28年出題】 ×

「高額療養費」の時効の起算日が誤りです。

(消滅時効の起算日について)

・療養費 → 療養に要した費用を支払った日の翌日

・高額療養費 → 診療月の翌月の1日

※診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日

・高額介護合算療養費 → 計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日

(昭31.3.13保文発1903号、昭48.11.7/保険発第99号/庁保険発第21号/、平21.4.30保保発第0430001号)

⑦【R7年出題】

被保険者が資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合、時効未完成の期間については同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】

⑦【R7年出題】 ×

資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅している事例については、「継続して」に該当せず、時効未完成の期間についても、資格喪失後継続給付を受けることはできないものと解されています。

(昭31.12.24保文発第11283号)

⑧【R7年出題】

被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

【解答】

⑧【R7年出題】 ×

出産育児一時金の時効は、出産した日の翌日から起算して「2年」です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「保険給付の制限」

R8-097 11.29

正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき

「正当な理由」なしに、療養に関する指示に従わない場合は、保険給付が制限されます。

条文を読んでみましょう

第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 |

ポイント!

・行わないことができるのは、「全部又は一部」ではなく「一部」です。

・第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用されます。(法第122条)

過去問を解いてみましょう

①【H22年出題】

保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。

【解答】

①【H22年出題】 ×

保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、「保険給付の「一部」を行わないことができる。」です。

②【H30年出題】

保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

【解答】

②【H30年出題】 ×

「当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる。」です。

➂【R2年出題】

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

【解答】

➂【R2年出題】 〇

★ 「療養の指示に従わない者」とは、次に該当する者とされています。

・ 保険者又は療養担当者の療養の指示に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)

・ 診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる者

(昭26.5.9保発第37号)

④【R7年出題】

保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意思表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)等をいう。

【解答】

④【R7年出題】 ×

保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、「当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる。」となります。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「損害賠償請求権」

R8-096 11.28

損害賠償請求権の代位取得と保険給付の免責

第三者の行為によって生じた事故については、「健康保険の保険給付」と「第三者からの損害賠償」が重なる不合理を避けるため、保険者の「損害賠償請求権の代位取得」と保険給付の「免責」の制度が設けられています。

条文を読んでみましょう。

法第57条 (損害賠償請求権) ①保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ② 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 |

①について(保険者が損害賠償請求権を代位取得する)

・保険者が保険給付を行った

↓

・その給付の価額の限度において、「保険給付を受ける権利を有する者」が第三者に対して有する損害賠償請求権を、保険者が代位取得する

↓

・保険者から第三者に対して損害賠償を請求する

②について(保険給付の免責)

・「保険給付を受ける権利を有する者」が第三者から損害賠償を受けた

↓

・その価額の限度において、保険者は保険給付を行う責任を免れる

では、過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】

療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

【解答】

①【R5年出題】 ×

「30日以内」ではなく「遅滞なく」です。

療養の給付に係る事由等が第三者の行為によって生じた場合は、届出が必要です。

療養の給付に係る事由等が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければなりません。

(則第65条)

②【H28年出題】

被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。

【解答】

②【H28年出題】 〇

保険給付を受ける権利を有する者には、「給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。」とされています。

被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できます。

➂【H27年出題】

犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。

【解答】

➂【H27年出題】 〇

「犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。

また、犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際に、医療保険の保険者の中には、その第三者行為の加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した加害者の誓約書を、被害者である被保険者に提出させるところもあるようですが、この誓約書があることは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、提出がなくとも医療保険の給付は行われます。」とされています。

(平26.3.31/保保発0331第1号/保国発0331第2号/保高発0331第12号/)

④【R7年出題】

自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)による給付の関係について、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じるので、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であることから医療保険の給付を行わない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であること等を理由として「医療保険の給付を行わないということはできない。」とされています。

「自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自賠責保険による給付の関係については、自動車事故による被害の賠償は自動車損害賠償保障法では自動車の運行供用者がその責任を負うこととしており、被害者は加害者が加入する自賠責保険によってその保険金額の限度額までの保障を受けることになっています。その際、何らかの理由により、加害者の加入する自賠責保険の保険者が保険金の支払いを行う前に、被害者の加入する医療保険の保険者から保険給付が行われた場合、医療保険の保険者はその行った給付の価額の限度において、被保険者が有する損害賠償請求権を代位取得し、加害者(又は加害者の加入する自賠責保険の保険者)に対して求償することになります。

一方で、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じ得ます。このような場合であっても、偶発的に発生する予測不能な傷病に備え、被保険者等の保護を図るという医療保険制度の目的に照らし、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であること等を理由として医療保険の給付を行わないということはできません。」とされています。

(平26.3.31/保保発0331第1号/保国発0331第2号/保高発0331第12号/)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「高額療養費」

R8-095 11.27

マイナ保険証で変わること/高額療養費の限度額適用認定証との関係

最初に、マイナ保険証についての通知を読んでみましょう。

医療保険制度においては、被保険者の所得区分に応じて自己負担限度額を設定し、医療機関等に支払う一部負担金等の金額が自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給する高額療養費制度を設けている。 高額療養費については、各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合に、翌月以降に支給されること(償還払い)となっているところ、健康保険法施行規則第103条の2第2項等の規定に基づき、被保険者からの申請に応じて医療保険者等が交付する限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)を医療機関等の窓口で提示した場合には、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっている。 この自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけでなく、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されるといったメリットがあることを周知するため、限度額適用認定証等の様式について所要の改正を行う。 (令6.3.28保発0328第6号) |

※マイナ保険証とは、「健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード」のことです。

※「自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される」とは、自己負担限度額を超える部分は、現物給付されるということです。

では、過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】

高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。

【解答】

①【R5年出題】 ×

高額療養費は、診療報酬請求明細書(レセプト)に基づいて支給されます。

被保険者からの請求書に証拠書類を添付することについては、義務づけられていません。

(昭48.11.7保険発第99号・庁保険発第21号)

②【R7年出題】

高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。

【解答】

②【R7年出題】 〇

高額療養費の現物給付を受ける方法は次の2つです。

①医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する

②マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)により保険資格の確認を行う場合

※マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等の窓口で、限度額適用認定証等を提示しなくても、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます。

(令6.3.28保発0328第6号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「高額療養費」

R8-094 11.26

高額療養費の計算ルールを攻略しましょう/自己負担限度額の出し方がポイント!

「高額療養費」とは?

→ 医療機関の窓口で支払った一部負担金等が、月単位の高額療養費算定基準額(=自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が、事後に支給される制度です。

※現物給付される仕組みもあります。

(例)70歳未満・標準報酬月額28万円の被保険者、ある月の一部負担金が30万円

医療費(100万円) | ||

一部負担金30万円 | 保険給付(療養の給付) | |

自己負担限度額 87,430円 | 高額療養費 | |

①高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は次のように計算します。

=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1% = 87,430円

②一部負担金から高額療養費算定基準額をマイナスした額が、高額療養費として支給される額です。

高額療養費=30万円-8万7430円=21万2570円

★ポイント!

高額療養費は、暦月単位(1日から月末)で算定します。

例えば、令和7年11月27日~同年12月20日まで入院した場合は、11月27日~30日と12月1日~20日までに分けて算定します。

今回は、「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」・「高額療養費」の算定ルールをみていきましょう。

ポイントを過去問で確認しましょう

①【R5年出題】

高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

【解答】

①【R5年出題】 ×

「食事療養標準負担額」、「生活療養標準負担額」、「保険外併用療養に係る自己負担分(例えば差額ベッド代や先進医療にかかる費用等)」は、高額療養費の算定対象になりません。

(令第41条)

②【R7年出題】

同一の月に同一の保険医療機関において、入院中に脳神経外科で手術し、退院後に外来で脳神経内科を受診した場合、高額療養費の算定上、同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる。

【解答】

②【R7年出題】 ×

同一の月に同一の保険医療機関で、「入院」と「通院」で療養を受けた場合は、同一の保険医療機関で受診したとしても、高額療養費の算定上、それぞれ「別個の保険医療機関」で受けた療養とみなされます。

(昭48.10.17保険発第95号・庁保険発第18号)

➂【H27年出題】

同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

【解答】

➂【H27年出題】 ×

同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したときは、「内科」と「歯科」は、それぞれ区別して高額療養費が算定されます。

(昭48.10.17保険発第95号・庁保険発第18号)

④【H29年出題】

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。

【解答】

④【H29年出題】 〇

同一月内で「全国健康保険協会管掌健康保険」から「組合管掌健康保険」に移った場合の高額療養費は、それぞれの「管掌者ごと」にその月の高額療養費の支給要件の判定が行われます。

(昭48.11.7保険発第99号・庁保険発第21号)

⑤【H27年出題】

70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。

167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%

【解答】

⑤【H27年出題】 〇

高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、「70歳未満」か「70歳以上75歳未満」で区分されます。

また、所得によっても区分されています。

問題を解くときは注意しましょう。

⑥【R2年選択式】

50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。

(選択肢)

① 7,330円

② 84,430円

➂ 125,570円

④ 127,670円

【解答】

⑥【R2年選択式】

<A> ➂125,570円

ポイント!

・医薬品など評価療養に係る特別料金10万円、室料など選定療養に係る特別料金20万円は、高額療養費の算定には入りません。

医療費(70万円) | ||

一部負担金21万円 | 保険給付(療養の給付) | |

自己負担限度額 84,430円 | 高額療養費 | |

①高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は次のように計算します。

=80,100円+(700,000円-267,000円)×1% = 84,430円

②一部負担金から高額療養費算定基準額をマイナスした額が、高額療養費の額です。

高額療養費=21万円-84,430円=12万5570円

⑦【R5年出題】

71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。

【解答】

⑦【R5年出題】 〇

70歳以上75歳未満の市町村民税非課税者である被保険者の外来の高額療養費算定基準額は「8,000円」です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「被扶養者」

R8-093 11.25

<令和7年改正>健康保険の「被扶養者の収入要件」130万/150万/180万

健康保険の被扶養者となるための認定対象者の年間収入要件をみていきましょう。

★ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合

(1)認定対象者の年間収入が130万円未満

※認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)

かつ

被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。

(2) (1)の条件に該当しない場合でも、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない。

★ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合

・認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。

(昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号)

★扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合(改正)

→扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合は、「130万円未満」が「150万円未満」となります。なお、被保険者の「配偶者」はこの扱いから除かれます。

(R7.7.4保発0704 第1号 、年管発0704第1号)

では、過去問を解いてみましょう

①【R1年出題】※改正による修正あり

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者※」という。)が日本国内に住所を有し、被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

※本問の認定対象者については、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)は除く。

【解答】

①【R1年出題】 〇

認定対象者が、被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は障害者である場合にあっては180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされます。

ただし、上記の要件を満たさなくても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないとされています。

ちなみに、認定対象者が、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者は除く。)の場合は、「130万円」は「150万円」となります。

②【R7年出題】

被保険者(年収300万円)と同居している母(58歳、障害者ではない。)は、年額100万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが、健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。

【解答】

②【R7年出題】 〇

問題文の母の年収は、遺族年金100万円+給与120万円=220万円です。

認定対象者の年収要件の「130万円未満」を満たしていませんので、母は、被保険者の被扶養者になることはできません。

③【R7年出題】

被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。

【解答】

③【R7年出題】 〇

問題文の父は、「60歳以上」で「年収180万円未満」(老齢年金の年額が130万円)の要件を満たしています。

かつ、父の年収が、認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合の要件である「被保険者からの援助による収入額より少ない」(被保険者から年額150万円の援助を受けている)要件も満たしています。

また、父は日本国内に住所を有しているため、父は、原則として被扶養者に該当します。

④【H26年出題】※改正による修正あり

被保険者と同一世帯に属しておらず、日本国内に住所を有する年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず、その他の要件を満たす限り、被扶養者に該当する。

【解答】

④【H26年出題】 ×

「その援助の額にかかわらず」が誤りです。

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年収が「被保険者からの援助による収入額より少ない」ことが要件です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「訪問看護療養費など」

R8-083 11.15

訪問看護療養費の額などの算定

例えば、50歳の健康保険の被保険者が、保険医療機関に入院して療養を受けた場合、治療等については、「療養の給付」が現物給付されます。

ただし、「食事療養」は、療養の給付に含まれません。食事については、療養の給付とは別に、「入院時食事療養費」が支給されます。なお、被保険者本人は、入院時の食事については、「食事療養標準負担額」を支払います。

そのため、「入院時食事療養費」として支給されるのは、

「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から、「食事療養標準負担額」を控除した額となります。

過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】

入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

【解答】

①【R5年出題】 ×

入院時食事療養費の額は、「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から「食事療養標準負担額」を控除した額です。

「食事療養標準負担額」を控除することが抜けているので誤りです。

条文を読んでみましょう

法第85条第2項 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 |

②【H23年出題】

入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。

【解答】

②【H23年出題】 ×

食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、「中央社会保険医療協議会」ではなく「厚生労働大臣」が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額となります。

なお、次の規定にも注意して下さい。

条文を読んでみましょう。

法第85条第3項 厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |

➂【R7年出題】

入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

入院時生活療養費の額は、「生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、「生活療養標準負担額」を控除した額となります。

ポイントを条文で読んでみましょう

法第85条の2第2項 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 |

④【R5年出題】

厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

【解答】

④【R5年出題】 ×

厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、「社会保障審議会」ではなく、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとされています。

(法第85条の2第3項)

⑤【R7年出題】

訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

訪問看護療養費の額は、「指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額」から、「その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(基本利用料)」を控除した額となります。

ポイントを押さえながら条文を読んでみましょう。

法第88条第4項 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分(一部負担金の区分・原則3割)に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置(減額・免除・徴収猶予の措置)が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。 |

なお、厚生労働大臣は、法第88条第4項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされています。(法第88条第5項)

⑥【R1年出題】

被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

【解答】

⑥【R1年出題】 〇

・保険者 → 訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額を、指定訪問看護事業者に直接支払うことができます。

・被保険者 → 基本利用料(原則3割)を指定訪問看護事業者に支払います。

結果的に、訪問看護療養費は「現物給付」となります。

(法第88条第6項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「一部負担金」

R8-082 11.14

一部負担金の減額・免除・徴収猶予

療養の給付を受けた場合は、療養に要する費用の額に、原則100分の30を乗じて得た額を、「一部負担金」として、保険医療機関又は保険薬局に支払わなければなければなりません。

ただし、災害等の特別の事情がある被保険者については、特例が規定されています。

条文を読んでみましょう

法第75条の2 (一部負担金の額の特例) ① 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 (1) 一部負担金を減額すること。 (2) 一部負担金の支払を免除すること。 (3) 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。 ② (1)の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、(2)又は(3)の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。 |

では、過去問を解いてみましょう

①【R2年出題】

保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払を免除することができる。

【解答】

①【R2年出題】 〇

一部負担金の額の特例が適用されるのは、「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者」です。

厚生労働省令を読んでみましょう

則第56条の2 厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 |

②【R7年出題】

保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額することや一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるが、一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、6か月以内の期間を限って行うものとされている。

【解答】

②【R7年出題】 〇

一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、「6か月以内」の期間を限って行われます。

(H18.9.14保保発0914001号)

➂【R3年出題】

保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。

【解答】

➂【R3年出題】 〇

保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、「審査支払機関」に請求します。

(H18.9.14保保発0914001号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「傷病手当金の支給調整」

R8-066 10.29

傷病手当金と報酬等との調整

今回のテーマの1つ目は、「傷病手当金」と「報酬」との支給調整です。報酬を受けるときは、原則として傷病手当金は支給されません。

テーマの2つ目は、「傷病手当金」と「出産手当金」との支給調整です。出産手当金が優先されることがポイントです。

条文を読んでみましょう

第108条第1項 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。

法第103条 (出産手当金と傷病手当金との調整) ① 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 ② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。 |

では、過去問を解いてみましょう

①【H26年出題】※改正による修正あり

被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。

【解答】

①【H26年出題】 ×

「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間」ですので、問題文の傷病手当金の支給期間は、傷病手当金の支給が始まった「6月1日」から通算して1年6か月です。

報酬あり | 報酬なし |

4/25・・・・・・・・・・・・・・・・5/31 | 6/1・・・・・・・・ |

年次有給休暇 | 欠勤 |

傷病手当金 支給停止 | 支給→(通算1年6か月) |

報酬が支払われている場合、傷病手当金は支給停止されます。(なお、報酬が支払われていても待期は完成します。4月25日、26日、27日の連続した3日間で待期は完成します。)

そのため、傷病手当金は報酬を受けなくなった日(=支給停止事由がなくなった日)から支給が始まり、「支給を始めた日」から通算して1年6か月間支給されます。

(昭24.1.24保文発162)

②【H28年出題】

傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象となる。

【解答】

②【H28年出題】〇

傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されます。

「通勤手当」も報酬に当たります。支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費でも、実態は毎月の通勤に対し支給されていますので、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象となります。

(昭27.12.4保文発7241)

➂【R7年出題】

被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当する場合は、介護休業期間中でも傷病手当金又は出産手当金は支給されます。

ただし、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合で、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われます。

(H11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)

見舞金その他名称の如何を問わず、就業規則又は労働協約等に基き、報酬支払の目的をもって支給されたとみなされるもので、その支払事由の発生以後引続き支給されるものは、「報酬」に該当します。そのため、傷病手当金との調整の対象となります。

(昭25.2.22保文発第376号)

問題文の前半は「〇」ですが、後半の見舞金は報酬に含まれますので、「×」です。

④【H30年出題】

出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】

④【H30年出題】 ×

出産手当金と傷病手当金はいずれか選択ではありません。

出産手当金を支給する場合は、その期間は、傷病手当金は原則として支給されません。

⑤【R4年出題】

出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

【解答】

⑤【R4年出題】 〇

出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間に、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、「出産手当金」の支給が優先されます。

出産手当金の額多>傷病手当金の額少の場合は、傷病手当金は支給されません。

ちなみに、出産手当金の額少<傷病手当金の額多の場合は、差額の傷病手当金が支給されます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「傷病手当金」

R8-065 10.28

傷病手当金の支給要件

一定の要件を満たした被保険者には傷病手当金が支給されます。

傷病手当金の支給要件について条文を読んでみましょう

法第99条第1項 (傷病手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |

傷病手当金は、休み始めて4日目から支給され、最初の3日間は支給されません。最初の3日間を待期といいます。なお、待期は「連続した3日間」で完成します。

では、過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

【解答】

①【R5年出題】 ×

傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して「4日」ではなく「3日」を経過した日から支給されます。

②【R1年選択式】※改正による修正あり

4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B>又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から通算されることになる。

<選択肢>

①4月1日から ②4月3日から ③4月4日から ④4月5日から

⑤日 ⑥日の2日後 ⑦日の3日後 ⑧日の翌日

【解答】

<A> ④4月5日から

<B> ⑤日

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間です。(法第99条第4項)

★<A>について

4月 1日 |

2日 |

3日 |

4日 |

5日 |

・・・・・ |

休 | 休 | 休 | 出勤 | 休 | ・・・・・ |

4月1日~3日まで連続3日間休んでいますので、この3日間で待期は完成しています。

そのため、傷病手当金は、再び労務不能になって休業した5日から支給されます。

★<B>について

報酬あり | 報酬 | ||||||

なし | |||||||

休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |

傷病手当金 支給停止 | 支給 | ||||||

報酬が支払われている場合、傷病手当金は支給停止されます。ただし、報酬が支払われていても待期は完成します。

そのため、傷病手当金は報酬を受けなくなった日(=支給停止事由がなくなった日)から支給されます。

(昭24.1.24保文発162)

➂【H28年出題】

傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

【解答】

➂【H28年出題】 〇

休日も待期期間に算入されます。問題文の場合は、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成します。

④【H28年出題】

被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】

④【H28年出題】 ×

待期は、「労務不能の状態になった日」から起算するのが原則です。ただし、労務不能になったのが業務終了後の場合は「その翌日」から起算します。

問題文は、就業中に発症しそのまま入院していますので、その翌日ではなく、「その日」が待期期間の起算日となります。

(昭5.10.13保発52)

⑤【R7年出題】

被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

「就業時間内」に労務不能になった場合は、傷病手当金の待期期間の起算日は「その翌日」ではなく「その日」(2月3日)となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たします。

⑥【R3年出題】

傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

【解答】

⑥【R3年出題】 ×

一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることは要件となりません。自費診療による療養も傷病手当金の対象となります。

(昭2.2.26保発345)

⑦【R1年出題】

傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。

【解答】

⑦【R1年出題】 ×

・前半について

その本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合 → 労務不能には該当しない

・後半について

本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合 → 労務不能に該当する

問題文の後半(本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事した場合等)が誤りです。

(平15.2.25保保発第0225007号/庁保険発第4号/)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「費用の負担」

R8-064 10.27

健康保険「国庫負担と国庫補助」

健康保険事業に対する「国庫負担」と「国庫補助」をみていきましょう。

条文を読んでみましょう

法第151条 (国庫負担) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。 第152条 ① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 ② ①の国庫負担金については、概算払をすることができる。

法第152条の2 (出産育児交付金) 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

法第153条、法附則第5条 (国庫補助) 国庫補助の対象になる給付 ・協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用 ・補助の割合→ 1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間「1,000分の164」)を乗じて得た額を補助する。

第154条の2 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。 |

過去問をどうぞ!

①【H23選択式】※改正による修正あり

1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。

3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。

4 国庫は、< A >の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、< E >の実施に要する費用の一部を補助することができる。

【解答】

<A> 予算

<B> 介護納付金

<C> 被保険者数

<D> 概算払い

<E> 特定健康診査等

※特定健康診査等とは

「高齢者医療確保法」の規定による40歳以上を対象とした「特定健康診査及び特定保健指導」のことです。

②【H29年出題】

健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】

②【H29年出題】 ×

健康保険事業の事務の執行に要する費用は、国庫が全額負担しています。

健康保険組合に対しても負担を行っています。

➂【R6年出題】

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払いをすることができる。

【解答】

➂【R6年出題】 〇

赤字の部分がポイントです。健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払いをすることができる。

④【R3年出題】

全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

【解答】

④【R3年出題】 〇

出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。

⑤【R7年出題】

国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の全部を補助することができる。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

「国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の「一部」を補助することができる。」と規定されています。「全部」ではありません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「日雇特例被保険者の保険料」

R8-062 10.25

日雇特例被保険者の保険料の納付について

日雇特例被保険者の保険料は、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼って納付します。

納付について条文を読んでみましょう

第168条第1項 (日雇特例被保険者の保険料額) 日雇特例被保険者に関する保険料額は、1日につき、次に掲げる額の合算額とする。 (1) その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額 イ 標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額 ロ イに掲げる額に100分の31を乗じて得た額 (2) 賞与額(その額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が40万円を超える場合には、40万円とする。)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額 |

★日雇特例被保険者に係る保険料の負担

・日雇特例被保険者

→ イの額の2分の1及び(2)の額の2分の1の額の合算額を負担

・事業主

→ イの額の2分の1及び(1)ロの額及び(2)の額の2分の1の額の合算額を負担

法第169条第2項~第6項 ② 事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。 ➂ 保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。 ④ 日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。 ⑤ 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。 ⑥ 事業主は、保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。 |

過去問を解いてみましょう

①【H23年出題】

事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

【解答】

①【H23年出題】 ×

「その者を使用するすべての事業主」が誤りです。

事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負います。

日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、「その者を使用するすべての事業主」ではなく、「初めにその者を使用する事業主」が納付する義務を負います。

②【R7年出題】

日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

【解答】

②【R7年出題】 ×

「その者を使用するそれぞれの事業主」が誤りです。

日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、「初めにその者を使用する事業主」が納付する義務を負います。

なお、事業主は、保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができ、その場合は、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければなりません。

➂【R4年出題】

日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

【解答】

➂【R4年出題】 ×

日雇特例被保険者の賃金日額は、「1日において2以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金」につき算定されます。

(法第125条第1項第6号)

問題文の場合は、初めに使用される事業所(A健康保険組合管掌健康保険の適用事業所)から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、A健康保険組合管掌健康保険の適用事業所の事業主が健康保険印紙を貼り、これに消印して保険料を納付します。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「日雇特例被保険者」

R8-061 10.24

日雇特例被保険者の特別療養費

日雇特例被保険者の保険料は、日雇特例被保険者手帳に、健康保険印紙をはって納付します。

日雇特例被保険者が、療養の給付等を受けるには、「保険料納付要件」を満たさなければなりません。

保険料納付要件は、次のいずれかに該当していることです。

・療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている

又は

・療養の給付を受ける日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている

例えば、10月24日に療養の給付を受ける場合は、前2か月間(8月と9月)に通算して26日分以上納付されていれば、要件を満たします。

8月 | 9月 | 10月 |

通算して26日分以上納付 |

| |

しかし、初めて日雇特例被保険者手帳を受けた者等は、保険料納付要件を満たせません。そのため、「特別療養費」が設けられています。

条文を読んでみましょう

法第145条第1項 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。 (1) 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 ※以下(2)と(3)は今回は省略します

則第130条 (特別療養費受給票の交付) 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、全国健康保険協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。 |

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

【解答】

①【R2年出題】 〇

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための要件です。

療養の給付を受ける日において

→当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている

又は

→当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている

②【H26年出題】

初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

【解答】

②【H26年出題】 〇

例えば、10月3日に、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、「日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間」=12月31日までです。

なお、月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間となります。

➂【R7年出題】

日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

こちらもチェックしましょう!

・特別療養費は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して受けます

・特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)です

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「出産育児一時金」

R8-059 10.22

出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度

「出産育児一時金」について条文を読んでみましょう

法第101条 (出産育児一時金) 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。 |

★出産育児一時金の額

政令で定める金額 →48万8千円とする。

※産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は、12,000円が加算され、50万円となります。

令和7年の選択式を解いてみましょう

【R7年選択式】

被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、< A >円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、< A >円に、< B >万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(< C >日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。

<選択肢>

① 1 ② 2 ④ 3 ⑧ 5

⑨ 84 ⑩ 85 ⑪ 86 ⑫ 87

⑬ 46万8,000 ⑭ 47万8,000 ⑮ 48万8,000 ⑯ 49万8,000

【解答】

<A> ⑮ 48万8,000

<B> ④ 3

<C> ⑩ 85

(法第101条、令第36条)

★出産育児一時金の支払い方法には、「直接支払制度」、「受取代理制度」、「償還払い制度」の3つの方法があります。

| 支給申請 | 受取り |

直接支払制度 | 医療機関等が被保険者に代わって保険者に支給申請を行う | 保険者から医療機関等に直接支払われる |

受取代理制度 | 被保険者自身が保険者に支給申請を行う | 医療機関等が被保険者に代わって受け取る |

償還払い制度 | 被保険者自身が保険者に支給申請を行う | 被保険者が自身で受け取る |

過去問をどうぞ!

①【R7年出題】

出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

【解答】

①【R7年出題】 〇

<直接支払制度>

・被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結する

↓

・医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行う

(メリット)被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ります。

(参照:「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱)

②【R3年出題】

出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

【解答】

②【R3年出題】 〇

<受取代理制度>

・被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請する

↓

・医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る

(メリット)出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、直接支払制度と同様に、被保険者等の経済的負担の軽減を図ることができます。

(参照:「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「不服申立て」

R8-058 10.21

健康保険の不服申立て~1番のポイント

健康保険の不服申立てについて条文を読んでみましょう

第189条 ① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ② 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ➂ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ④ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

第190条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定(督促及び滞納処分)による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

第192条 第189条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |

過去問を解きながらポイントをつかみましょう

①【R4年出題】

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

【解答】

①【R4年出題】 ×

処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前は提起できません。

図で確認しましょう(二審制です)

・資格 ・標準報酬 ・保険給付 に関する処分 |

→ 審査請求 | 社会保険審査官 |

→ 再審査請求 | 社会保険審査会 |

★「処分の取消しの訴え」は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後に提起することができます。

★審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合

・社会保険審査会に再審査請求する

・社会保険審査会に再審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起する

のどちらでも可能です。

②【R7年出題】

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

【解答】

②【R7年出題】 〇

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。「一審制」で行われることがポイントです。

図で確認しましょう。(一審制です)

・保険料等の賦課若しくは徴収の処分 ・督促及び滞納処分 | → 審査請求 | 社会保険審査会 |

★保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある

・社会保険審査会に審査請求する

・社会保険審査会に審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起する

のどちらも可能です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「健康保険組合」

R8-057 10.20

健康保険組合について

「健康保険」の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」です。

今回は、「健康保険組合」についてみていきます。

過去問を解きながら健康保険組合のポイントをおさえましょう

①【R3年出題】

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

【解答】

①【R3年出題】 ×

法第8条で、「健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。」と規定されています。

②【R4年出題】

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

【解答】

【②【R4年出題】 〇

★ポイントを穴埋めで確認しましょう。

法第12条

① 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の< A >を得て、規約を作り、厚生労働大臣の< B >を受けなければならない。

② 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、< C >について得なければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<A>2分の1以上の同意

<B>認可

<C>各適用事業所

➂【R7年出題】

健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

組合会議員の任期が誤りです。

・健康保険組合には、議決機関として組合会が置かれます。

・組合会は、「組合会議員」をもって組織されます。

・組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選します。

(法第18条)

・組合会議員の任期は「3年を超えない範囲内で規約で定める期間」とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とされます。

(令第6条)

④【R1年出題】

健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。

【解答】

④【R1年出題】 ×

最後の「事業主が選定する」が誤りです。正しくは、「理事が選挙する」です。

ちなみに、「理事長」の職務は、健康保険組合を代表し、その業務を執行することです。

・健康保険組合に、役員として理事及び監事が置かれています。

・理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選します。

・理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙します。

・監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙します。

・監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることはできません。

(法第21条)

⑤【H30年出題】

健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】

⑤【H30年出題】 ×

「被保険者の4分の3以上の多数」が誤りです。

条文を読んでみましょう

法第24条第1項 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において「組合会議員の定数の 4分の3以上の多数」により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |

⑥【H25年出題】

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】

⑥【H25年出題】 ×

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の「3分の2」ではなく「4分の3」以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

(法第23条第1項)

⑦【R3年出題】

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

【解答】

⑦【R3年出題】 〇

ポイントを穴埋めで確認しましょう

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の< A >及びその適用事業所に使用される被保険者の< B >以上の< C >を得なければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

<A>全部

<B>2分の1

<C>同意

(法第25条第1項)

⑧【H23年出題】

健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。

【解答】

⑧【H23年出題】 ×

組合会議員の定数の「2分の1」ではなく「4分の3」以上の組合会の議決です。

条文を読んでみましょう

第26条第1項、2項 ① 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。 (1) 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 (2) 健康保険組合の事業の継続の不能 (3) 厚生労働大臣による解散の命令 ② 健康保険組合は、(1)又は(2)に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |

⑨【H29年出題】

健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

【解答】

⑨【H29年出題】 〇

ポイントを穴埋めで確認しましょう

健康保険組合が解散により消滅した場合、< A >が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<A>全国健康保険協会

(法第26条第4項)

⑩【R3年出題】

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

【解答】

⑩【R3年出題】 〇

債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができるのは、「設立事業所の事業主」に対してです。「被保険者」には負担を求めることはできません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「一般保険料率」

R8-039 10.02

一般保険料率の決定などのルール

健康保険の被保険者の保険料額は、次のように計算します。

(1)介護保険第2号被保険者の被保険者(介護保険料額を合わせて計算します)

一般保険料額+介護保険料額

(2)介護保険第2号被保険者ではない被保険者

一般保険料額

・一般保険料額→(標準報酬月額及び標準賞与額)×一般保険料率

・介護保険料額→(標準報酬月額及び標準賞与額)×介護保険料率

※一般保険料率とは、「基本保険料率」と「特定保険料率」とを合算した率のことです。

・特定保険料率とは

各年度において保険者が納付すべき 前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険の場合は国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合は、これを控除した額) |

総報酬額の総額の見込額 |

・基本保険料率は一般保険料率から特定保険料率を引いた率

「一般保険料率」の決定などのルールを条文で読んでみましょう

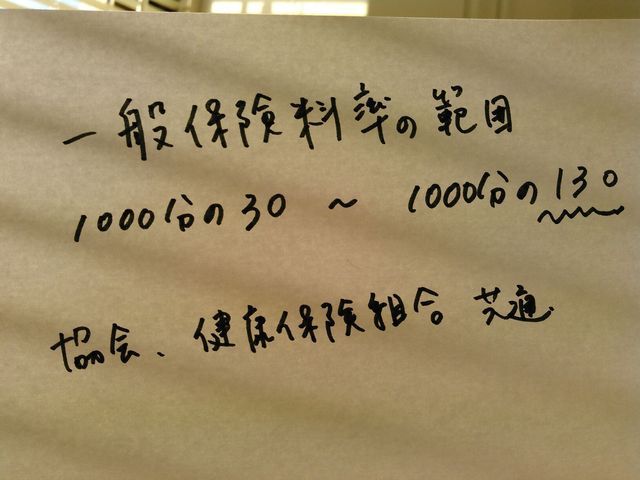

法第160条 <全国健康保険協会> ① 全国健康保険協会(以下「協会」という)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。 ② 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。 ⑤ 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。 ⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 ⑦ 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 ⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ⑨ 厚生労働大臣は、認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 ⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑪ 厚生労働大臣は、協会が期間内に変更の認可の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

<健康保険組合> ⑬ 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定するものとする。 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |

過去問を解いてみましょう

①【R4年出題】

全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】

①【R4年出題】 〇

この問題のキーワードを穴埋めで確認しましょう。

全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、< A >の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について< B >を受けなければならない。

解答→<A>運営委員会 <B>厚生労働大臣の認可

(法第160条第6項、第8項)

②【H24選択式】

厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< A >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< B >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

【解答】

<A> 健康保険事業の収支の均衡

<B> 社会保障審議会

(法第160条第11項)

※社会保障審議会は、厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項の調査審議などを行う機関です。

➂【R6年出題】

協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

【解答】

➂【R6年出題】 ×

「厚生労働大臣に届け出る」ではなく、「公表するものとする」です。

ポイントを穴埋めで確認しましょう。

協会は、< A >ごとに、翌事業年度以降の< B >についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の< C >を作成し、< D >ものとする。

<解答>→ <A>2年 <B>5年間 <C>収支の見通し <D>公表する

④【R7年出題】

健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

「社会保障審議会の議を経て」が誤りです。社会保障審議会は厚生労働大臣の諮問に応じる機関です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「資格確認書」

R8-038 10.01

資格確認書の交付申請

被保険者証が廃止になり、保険診療等は、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)によって受けることになります。

なお、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者については、医療機関等で資格確認を受けるための「資格確認書」を、書面又は電磁的方法により提供することとなっています。

★マイナンバーカードのICチップ等によって、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みのことをオンライン資格確認(電子資格確認)といいます。

電子資格確認を受けることができない状況にあるときの条文を読んでみましょう

法第51条の3(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) ① 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)による提供を求めることができる。この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。 ② 書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、法第63条第3項(療養の給付)等について被保険者であることの確認を受けることができる。 |

では問題を解いてみましょう

【R7年出題】

資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

【解答】

【R7年出題】 〇

・資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める場合

↓

・申請者は申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請します。

↓

・申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行います。

↓

・災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由しなくてもよい。

(則第47条第1項)

続きを条文で読んでみましょう

則第47条第2項、5項、6項、8項 ② 保険者は、資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供の申請があったときは、申請者に対し、法第51条の3第1項に規定する書面であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。 ⑤ 保険者は、申請者(任意継続被保険者を除く。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。 ⑥ 資格確認書の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを申請者(任意継続被保険者を除く。)に送付しなければならない。 ⑧ 保険者は、申請者(任意継続被保険者に限る。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者(任意継続被保険者に限る。)に送付しなければならない。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「被扶養者」

R8-022 9.15

被扶養者に該当する要件(健康保険法)

健康保険の被扶養者に該当する要件をみていきましょう。

まず、条文を読んでみましょう。

法第3条第7項 「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の三親等内の親族で(1)に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) (3)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |

■被扶養者となる条件

・日本国内に住所を有している

又は

・日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの

★日本国内に住所を有していることが原則ですが、例外もあります。

例外をみていきましょう。

→ 外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者については、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。

★日本国内居住要件の例外として取り扱われる者を厚生労働省令で確認しましょう。

則第37条の2 法第3条第7項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 (1) 外国において留学をする学生 (2) 外国に赴任する被保険者に同行する者 (3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (4) 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの (5) 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |

過去問を解いてみましょう

①【R2年出題】

被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。

【解答】

①【R2年出題 〇

外国に赴任する被保険者に同行する者は、国内居住要件の例外として、日本国内に生活の基礎があると認められる者として扱われます。

被扶養者の認定の際は、国内居住要件の例外に該当することを証する書類の添付が求められます。

問題文の場合は、「家族帯同ビザ」の確認で判断することが基本とされます。渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断するとされています。

(令5.6.19保保発0619第1号)

②【R7年出題】

健康保険法における被扶養者とは、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りではない。厚生労働省令で定める者とは、日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において2年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものをいう。

【解答】

②【R7年出題】 ×

「後期高齢者医療の被保険者等である者」、「健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」は、被扶養者になりません。

「健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」とは、日本国籍を有さず、「特定活動(医療目的)「特定活動(長期観光)」で滞在する者です。

則第37条の3に規定されています。

① 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(医療目的)

② 日本の国籍を有しない者であって、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(長期観光)

問題文は、「長期観光」ですが、2年を超えない期間ではなく「1年を超えない期間」です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和7年選択式(健康保険法)から学ぶ

R8-010 9.03

R7年選択式は出産育児一時金・任意適用事業所の適用取消

健康保険法の令和7年選択式は、「出産育児一時金の支給要件と額」、「任意適用事業所を適用事業所でなくするときの手続き」からの出題でした。

出産育児一時金の支給要件と額について

出産育児一時金の支給要件と額について

まず過去問からどうぞ!

①【R5年出題】

令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

【解答】

①【R5年出題】 〇

・ 出産育児一時金の額は、488,000円です。(令第36条)

・ なお、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下で、在胎週数22週に達した日以後の出産がなされたことが認められた場合には、出産育児一時金等の額は12,000円を加算して50万円が支給されます。

・ 胎児数に応じて支給されますので、双児の場合は50万円×2=100万円が支給されます。

(令和5.3.30保保発0330第8号)

②【H21年出題】

出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。

【解答】

②【H21年出題】 〇

出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、「妊娠4か月以上(85日以後)」の出産が対象です。

1か月を28日で計算しますので、4か月目に入った日は、28日×3+1日=85日目となります。

(昭3.3.16保発第11号、昭27.6.16保文発2427号)

では、令和7年の選択式をどうぞ!

【R7年選択式】

被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、< A >円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、 < A >円に、< B >万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(< C >日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。

<選択肢>

① 1 ② 2 ④ 3 ⑧ 5

⑨ 84 ⑩ 85 ⑪ 86 ⑫ 87

⑬ 46万8,000 ⑭ 47万8,000 ⑮ 48万8,000 ⑯ 49万8,000

【解答】

<A> ⑮ 48万8,000

<B> ④ 3

<C> ⑩ 85

任意適用事業所の脱退について

任意適用事業所の脱退について

「任意適用事業所」は、脱退することができます。

まず、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

【解答】

①【H26年出題】 ×

任意適用事業所の事業主が適用事業所でなくするための認可の申請を行うときは、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意が必要です。

健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の「3分の2」ではなく「4分の3」以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければなりません。

(則第22条第2項)

②【H28年出題】

任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

【解答】

②【H28年出題】 ×

任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めたとしても、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行う義務はありません。

令和7年の選択式をどうぞ!

【R7年選択式】

健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の< D >以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を< E >等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

<選択肢>

② 2分の1 ⑤ 3分の1 ⑥ 3分の2 ⑦ 4分の3

⑰ 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会

⑱ 社会保険診療報酬支払基金又は地方校正局長

⑲ 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会

⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長

【解答】

<D> ⑦ 4分の3

<E> ⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長

(則第22条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

<健保・厚年>短時間労働者が被保険者になる条件

R7-356 08.19

短時間労働者が被保険者になる条件のポイント!<健保・厚年>

短時間労働者が被保険者になる要件をチェックしましょう。

★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者は、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として被保険者となります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

② 報酬の月額が88,000円以上であること

③ 学生でないこと

■健康保険法の問題をチェックしましょう。

(1)特定適用事業所とは

①【健保H29年出題】※改正による修正あり

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】

①【健保H29年出題】 〇

「特定労働者の総数が常時50人を超える」がポイントです。

(H24法附則第46条第12項)

(2)所定労働時間について

①【健保R2年出題】

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

【解答】

①【健保R2年出題】 〇

・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。

・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。

(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)

②【健保R3年出題】

同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

【解答】

②【健保R3年出題】 ×

通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満である者が被保険者として取り扱われるためには、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。問題文の場合は18時間ですので、被保険者になりません。

(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)

(3)報酬の月額について

①【健保R4年選択式】

健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】

①【健保R4年選択式】

<A> 88,000円以上

②【健保H30年出題】

特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】

②【健保H30年出題】 ×

最低賃金法において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。

(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)

■月額88,000円の算定に含まれないもの

・ 臨時に支払われる賃金(例)結婚手当

・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例)賞与

・ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例)割増賃金

・ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金

→ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

(4)学生でないことについて

①【健保R3年出題】

短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】

④【健保R3年出題】 ×

「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。

■学生でないこととして取り扱われるもの

「卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とする。」とされています。

(R4.9.28保保発0928第6号)

■厚生年金保険法の問題もチェックしましょう

①【厚年R5年出題】※改正による修正あり

特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超える事業所のことである。

【解答】

①【厚年R5年出題】 ×

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。

※特定労働者とは、「70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの」をいいます。

(H24法附則第17条第12項)

②【厚年R2年出題】

特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】

②【R2年出題】 〇

特定適用事業所に使用される者で、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。

(H24法附則第17条第1項)

③【R4年出題】※改正による修正あり

常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働く短時間労働者で、生徒又は学生でないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。

※Xは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。

【解答】

③【R4年出題】 ×

Xは、厚生年金保険の被保険者となります。

「国・地方公共団体」は、50人超えという人数が問われないことがポイントです。

Xは、「① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「② 報酬の月額が88,000円以上であること」、「③ 学生でないこと」の要件を満たし、「地方公共団体」で働いているので、厚生年金保険の被保険者となります。

(H24法附則第17条第1項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「資格喪失後の継続給付」

R7-332 07.26

資格喪失後に傷病手当金と出産手当金が継続給付される要件

健康保険の被保険者資格を喪失した後も、継続して傷病手当金・出産手当金を受けることができます。

資格喪失後も継続して傷病手当金・出産手当金が支給される要件をみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

法第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |

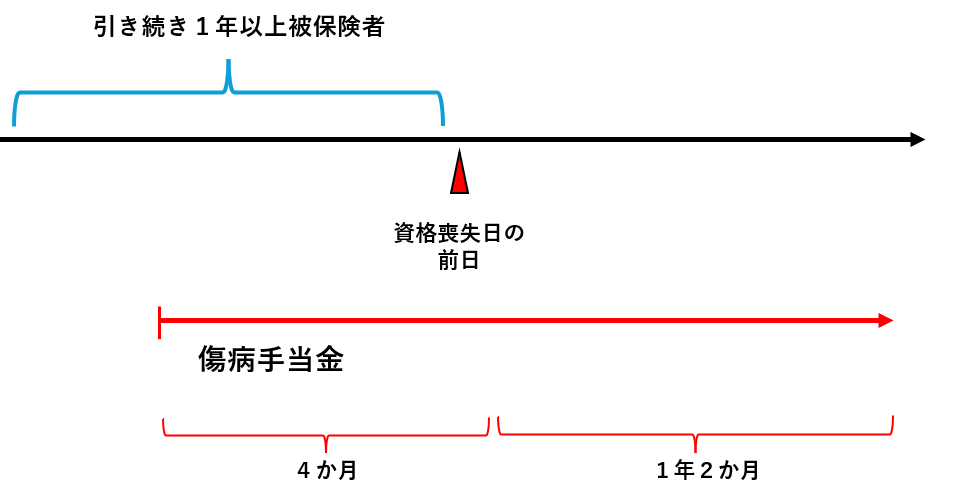

下の図でイメージしましょう。

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。

【解答】

①【H28年出題】 ×

資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者でなければなりませんが、この被保険者期間は、同一の保険者でなくても構いません。

②【R1年出題】

資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。

【解答】

②【R1年出題】 〇

資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。

転職等で異なった保険者における被保険者期間を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たします。ただし、1日の空白もなく継続していることが必要です。

③【R4年出題】

共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】

③【R4年出題】 ×

資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。

ただし、「1年以上」の計算から、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。

問題文の場合は、「共済組合の組合員としての6か月間」は計算に入らないことがポイントです。資格喪失日の前日まで、A健康保険組合の被保険者であった期間が、「7か月」+「3か月」の10か月しかないため、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。

④【H28年出題】

引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】

④【H28年出題】 〇

傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されます。(3日間の待期を満たす必要があります。)

資格喪失後の傷病手当金を受けるには、その資格を喪失した際に傷病手当金を受けていることが必要ですが、労務不能となった日から3日目に退職した場合は、退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていません。

そのため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできません。

1日目 | 2日目 | 3日目 |

休 | 休 | 休 退 職 ※傷病手当金を 受けられる状態にない |

(昭27.6.12保文発3367)

⑤【R5年出題】

令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていませんので、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。

3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 |

休 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 退職 |

⑥【H26年出題】

5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。

【解答】

⑥【H26年出題】 ×

出産手当金は、出産の日又は出産の予定日以前42日に至った日に受給権が発生します。

5月25日が出産予定日で同年3月20日に退職している場合は、退職日に出産手当金を受ける状態にありません。(出産手当金の受給権が発生していません)

そのため、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることはできません。

⑦【H23年出題】

継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。

【解答】

⑦【H23年出題】 ×

資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、資格喪失後の傷病手当金の継続給付の要件を満たしていれば、傷病手当金の継続給付を受けることができます。

⑧【H27年出題】

継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

【解答】

⑧【H27年出題】 〇

資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。

(法附則第3条第5項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「保険医」

R7-331 07.25

保険医・保険薬剤師の登録

保険医療機関・保険薬局は厚生労働大臣の「指定」を受けますが、保険医・保険薬剤師は、厚生労働大臣の「登録」を受けます。

条文を読んでみましょう。

法第64条 (保険医又は保険薬剤師) 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

法第71条 ① 保険医又は保険薬剤師の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 ② 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしないことができる。 (1) 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。 ((2)~(4)省略) ③ 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】

①【H29年出題】 〇

<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)

・保険医療機関、保険薬局の指定を行おうとするとき

・保険医療機関、保険薬局の指定を取り消そうとするとき

・保険医、保険薬剤師の登録を取り消そうとするとき

<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)

・保険医療機関、保険薬局の指定をしないこととするとき

・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき

・保険医、保険薬剤師の登録をしないこととするとき

②【H29年出題】

保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は、健康保険法第63条第3項第1号の指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所は、第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

【解答】

②【H29年出題】 〇

個人の診療所、個人の薬局についての保険医療機関又は保険薬局のみなし指定の規定です。

問題文のように保険医の登録をした個人開業医の診療所は、保険医療機関の指定があったものとみなされますので、指定の手続きは必要ありません。

条文を読んでみましょう。

法第69条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。 |

③【H19年出題】