合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

労災保険法「傷病補償年金」

R8-142 01.13

ポイントをお話しします|傷病補償年金

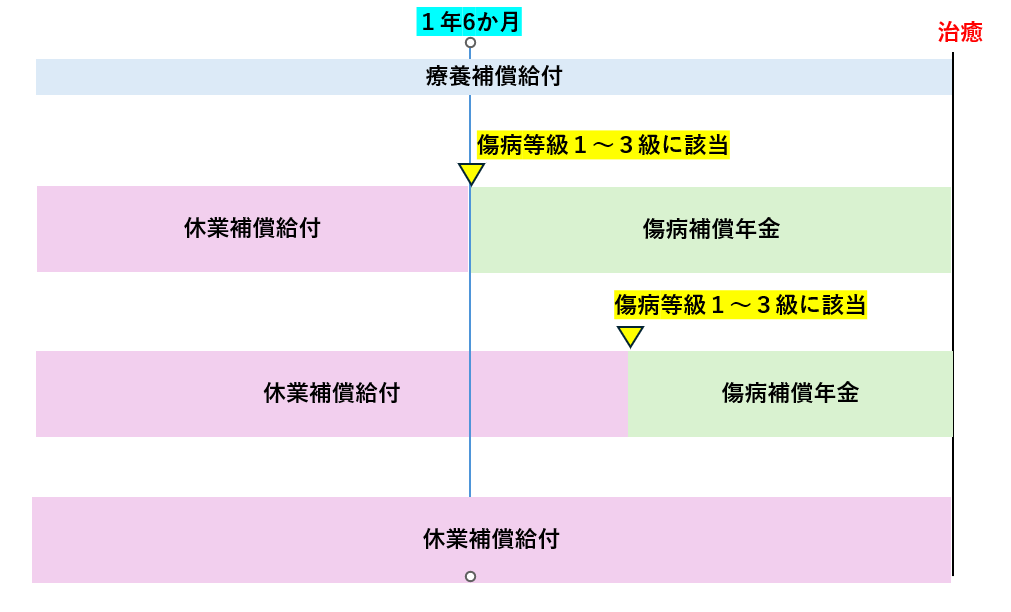

最初に、傷病補償年金について下の図①でイメージしましょう。

では、条文を読んでみましょう

法第12条の8第3項 ③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 (1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 (2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級~3級)に該当すること。

法第18条第2項 ② 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 |

★傷病補償年金の額

1級 | 給付基礎日額の313日分 |

2級 | 277日分 |

3級 | 245日分 |

★傷病補償年金の支給についてポイント

傷病補償年金は、他の保険給付と違い、支給の請求は不要です。

支給の決定は、請求によってではなく、政府の職権で行われます。支給事由に該当したときは、所轄労働基準監督署長が支給決定を行います。

では、過去問を解いてみましょう

①【H24年出題】

療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】

①【H24年出題】 〇

どちらも「治る前」の給付で、療養補償給付は治療のため、傷病補償年金は所得補償のためのものですので、併給される場合があります。

②【H30年出題】

休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】

②【H30年出題】 〇

休業補償給付と傷病補償年金は、どちらも所得補償ですので、併給されません。

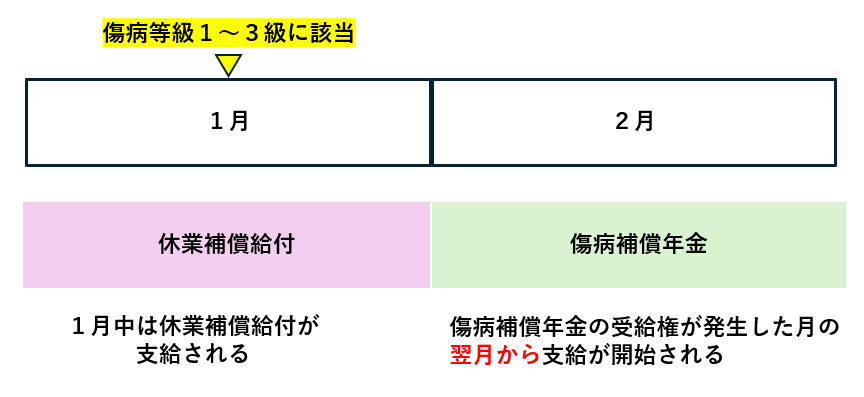

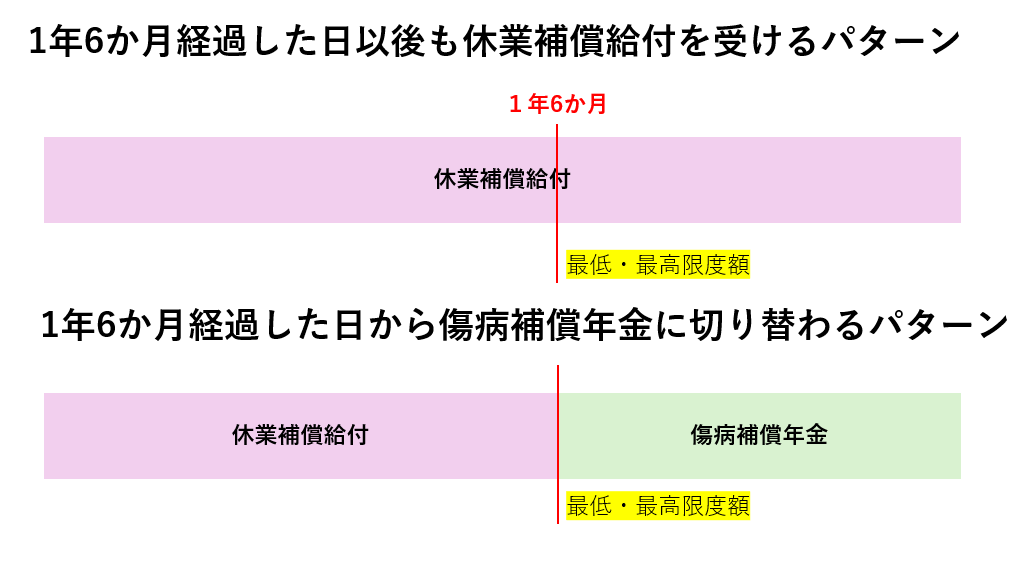

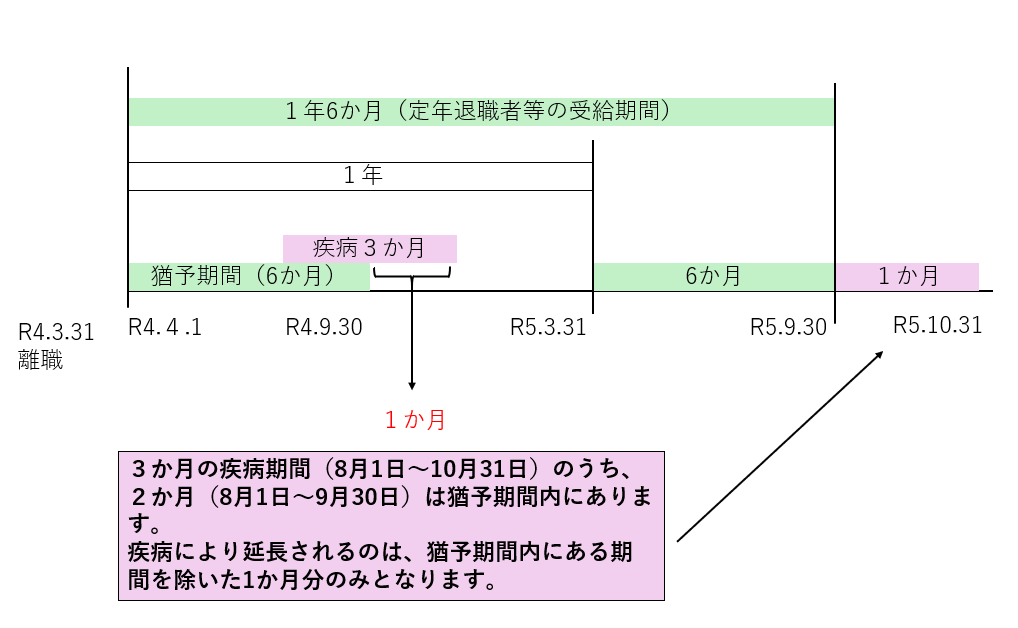

休業補償給付から傷病補償年金への切り替えについて下の図②でイメージしましょう

➂【H29年出題】

傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

【解答】

➂【H29年出題】 〇

傷病補償年金の障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定されます。

(則第18条第2項)

④【H29年出題】

所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

【解答】

④【H29年出題】 〇

療養開始後1年6か月を経過した日に治っていない労働者は、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出しなければなりません。所轄労働基準監督署長が支給事由に該当するか否か認定するためです。

(則第18条の2第1項)

※療養の開始後1年6か月を経過しても治っておらず、傷病補償年金の支給決定を受けるに至っていない場合

→ 毎年1月1日から同月末日までの間に休業補償給付を請求する際に、合わせて、「傷病の状態に関する報告書」も所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

(則第19条の2)

⑤【H20年出題】

傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。

【解答】

⑤【H20年出題】 ×

障害の程度が重くなったときは、「変更についての請求書を提出する必要がある」の部分が誤りです。

障害の程度が、軽くなったり重くなったりして、傷病等級に変更があったときは、「請求」ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で変更に関する決定が行われます。

条文を読んでみましょう

第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 則第18条の3 (傷病補償年金の変更) 所轄労働基準監督署長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。 |

⑥【H29年出題】

傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、「傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない」です。

⑦【H29年出題】

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

【解答】

⑦【H29年出題】 〇

傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅します。

ただし、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。

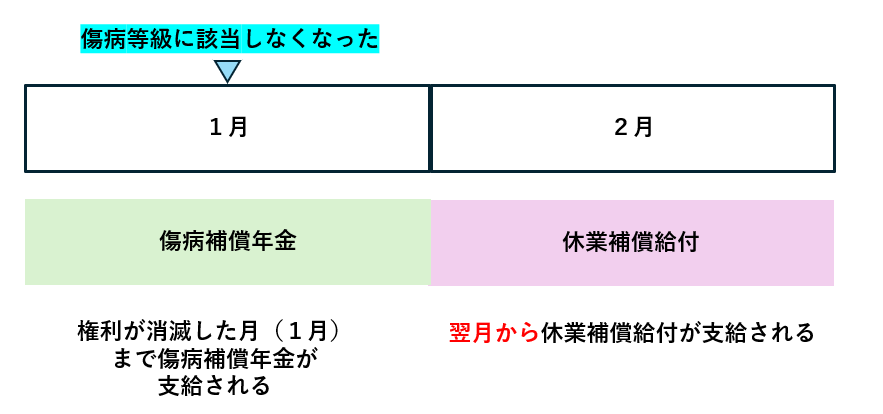

傷病補償年金から休業補償給付の切り替えについて、下の図③でイメージしましょう。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法「休業補償給付の支給要件」

R8-141 01.12

基本をお話しします|休業補償給付が支給される要件

今回のテーマは「休業補償給付」の支給要件です。

業務上の傷病により、仕事に就けないときに支給されます。

条文を読んでみましょう

第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。

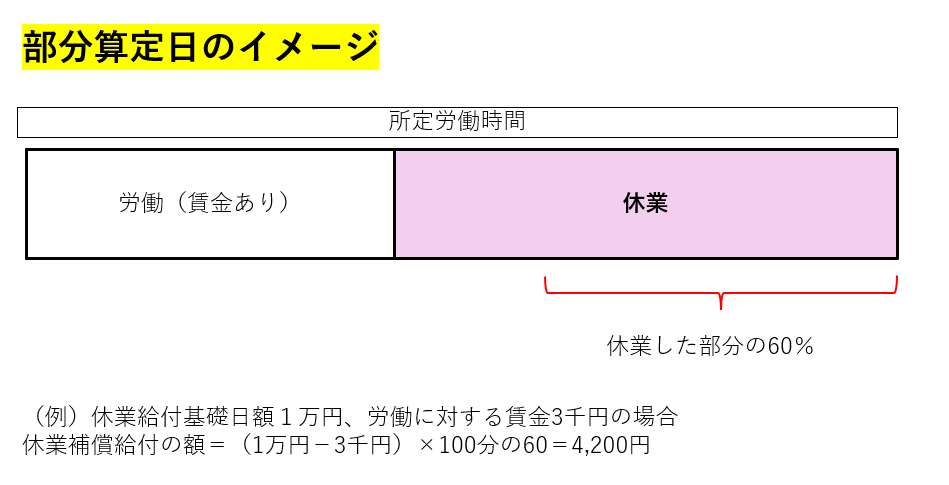

※部分算定日について ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |

<部分算定日の算定式>

(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)×100分の60

下の図①でイメージしましょう

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。

【解答】

①【R7年出題】 ×

休業給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用される時期についての問題です。

療養を開始した日から起算して「3年」ではなく「1年6か月」を経過した日以後の日から年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。

年齢については、「四半期の初日」で適用されるのもポイントです。

下の図②でイメージしましょう

②【R5年選択式】

労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。

<選択肢>

① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80

⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑭ 賃金 ⑮ 通院

⑯ 能力喪失 ⑲ 療養

【解答】

<A> ⑲ 療養

<B> ⑦ 4

<C> ②100分の60

➂【H30年出題】

休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

【解答】

➂【H30年出題】 〇

休業の初日から第3日目までの期間は、休業補償給付は支給されません。

そのため、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主は、労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。

なお、複数業務要因災害と通勤災害については、労働基準法の補償責任が規定されていませんので、事業主による休業補償は義務付けられていません。

④【H30年出題】

会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】

④【H30年出題】 ×

「休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付は支給される」とされています。

(昭58.10.13最高裁判所第一小法廷)

⑤【R7年出題】

休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

④の問題と同じです。

出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合でも、休業補償給付は支給されます。

⑥【H30年出題】

業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】

⑥【H30年出題】 〇

休業補償給付は、「賃金を受けない日」について支給されます。

「賃金を受けない日」には、「全部を受けない日」と「一部を受けない日」があります。

「一部を受けない日(=一部を受ける日)」は、「全部労働不能」の場合は、「平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」とされています。

問題文のように、「所定労働時間の全部労働不能」の労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合は、「賃金を受けない日」に当たりませんので、休業補償給付は支給されません。

⑦【H30年出題】※改正による修正あり

業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

【解答】

⑦【H30年出題】 〇

問題文に「療養開始後1年6か月未満」とありますので、年齢階層別の最低・最高限度額の適用がない前提です。

「部分算定日」の休業補償給付の額は、(「休業給付基礎日額」-「部分算定日に対して支払われる賃金の額」)×100分の60で計算します。

⑧【R2年出題】

労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。

【解答】

⑧【R2年出題】 ×

・休業補償給付の額は、(100%-20%)×100分の60=48%

・休業特別支給金の額は、(100%-20%)×100分の20=16%

となります。

すべて合わせても100%になりません。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

図①

図②

YouTubeはこちらからどうぞ!

労働基準法「割増賃金」

R8-139 01.10

時間外・休日・深夜の割増賃金の率

時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。

条文を読んでみましょう

法第37条第1項(時間外、休日割増賃金) ① 使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |

法第37条第4項 (深夜割増賃金) ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |

割増賃金の率を確認しましょう

時間外労働 | 法定労働時間を超えた場合 | 25%以上 |

1か月60時間を超えた場合 | 50%以上 | |

休日労働 | 法定休日に労働させた場合 | 35%以上 |

深夜労働 | 深夜の時間帯に労働させた場合 | 25%以上 |

※時間外労働と深夜労働が重なった場合 → 25%+25%=50%以上

※休日労働と深夜労働が重なった場合 → 35%+25%=60%以上

過去問で確認しましょう

【H25年選択式】

最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。

「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その< A >に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として< B >の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。

<選択肢>

④ 午後10時から午前5時まで ⑤ 午後10時から午前6時まで

⑥ 午後11時から午前5時まで ⑦ 午後11時から午前6時まで

⑧ 時間帯 ⑬ 長さ ⑭ 密度 ⑳ 割増

【解答】

<A> ⑬ 長さ

<B> ④ 午後10時から午前5時まで

(平21.12.18最高裁判所第二小法廷 ことぶき事件)

ポイント!

・労基法の労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めている

・第37条4項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合に、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定している。

労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にする

なお、結論は、次の通りです。

・労基法41条2号の規定によって同法37条4項の適用が除外されることはない

・管理監督者に該当する労働者は深夜割増賃金を請求することができる

②【H29年出題】

休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】

②【H29年出題】 ×

休日労働が、8時間を超えても、深夜業に該当しない場合は、時間外労働の割増率を合算する必要はありません。

(H11.3.31基発168号)

なお、休日労働が深夜に及んだ場合は、休日労働と深夜労働の割増率を合算した 「6割以上」となります。

(H6.1.4基発1号)

➂【H30年出題】

労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する問題です。

日 月 火 水 木 金 土

休 6 6 6 6 6 6

労働日における労働時間は全て

始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間

(問題A)

日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

【解答】

(問題A) ×

日曜に10時間の労働があったとしても、8時間を超えた2時間は時間外労働にはなりません。

割増賃金は、深夜の時間帯でなければ、「休日労働に対する割増率」のみで計算します。

(問題B)

日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

【解答】

(問題B) ×

休日は、「暦日」で考えます。

休日労働となるのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までです。

法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合、3割5分以上で計算しなければならないのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までの間に労働した部分です。

日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、休日割増賃金対象の労働になるのは、日曜の午後8時から午後12時までです。

(H6.5.31基発331号)

(問題D)

土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

【解答】

(問題D) ×

「法定休日の午前0時から午後12時まで」は休日割増賃金の対象になります。

土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んでも、日曜の午前0時から午前3時までは、「休日割増」となり、土曜の勤務の時間外労働時間として計算されるのは、土曜の午後12時までです。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「休日」

R8-138 01.09

休日の基本をお話しします

労働義務のある日を「労働日」、労働義務のない日を「休日」といいます。

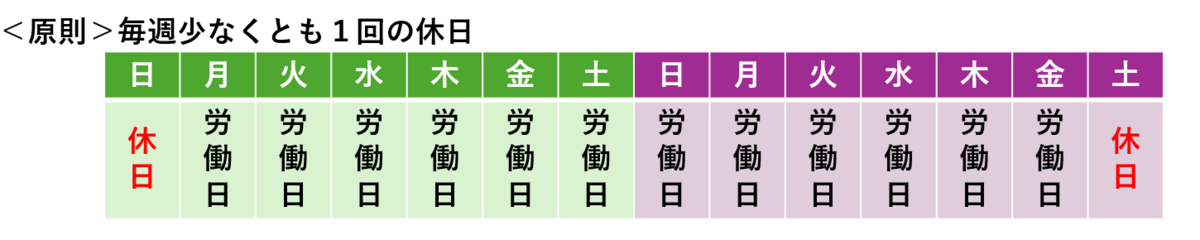

労働基準法では、原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えることが義務付けられています。

では、休日について条文を読んでみましょう

法第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |

第35条で規定されている休日を「法定休日」といいます。

法定休日について

原則 | 毎週少くとも1回 |

例外 | 4週間を通じ4日以上 |

図でイメージしましょう

「休日」の過去問を解いてみましょう

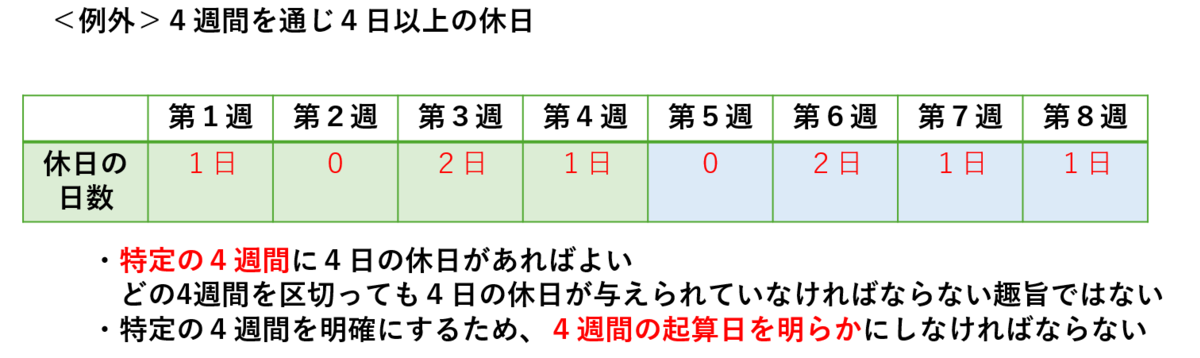

<4週を通じ4日以上の休日>

【H23年出題】

使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

【解答】

【H23年出題】 〇

毎週少なくとも1回の休日を与えることが原則ですが、例外で、4週間を通じ4日以上の休日を与えることもできます。その場合は、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにすることが必要です。

(則第12条の2第2項)

【H13年出題】

4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

【解答】

【H13年出題】 ×

「年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。」は誤りです。

特定の4週間に4日の休日があればよいとされています。どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。

(昭23.9.20基発1384号)

<休日は暦日が原則>

【H29年出題】

労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

【解答】

【H29年出題】 ×

単に24時間継続して労働義務から解放しても休日になりません。

休日は、「暦日」を意味しますので、午前0時から午後12時までの単位となります。

(昭23.4.5基発535号)

<一昼夜交替勤務の休日>

【H24年出題】

労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】

【H24年出題】 〇

問題文のような一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間は、労働義務がないとしても、休日となりません。

(昭23.11.9基収2968号)

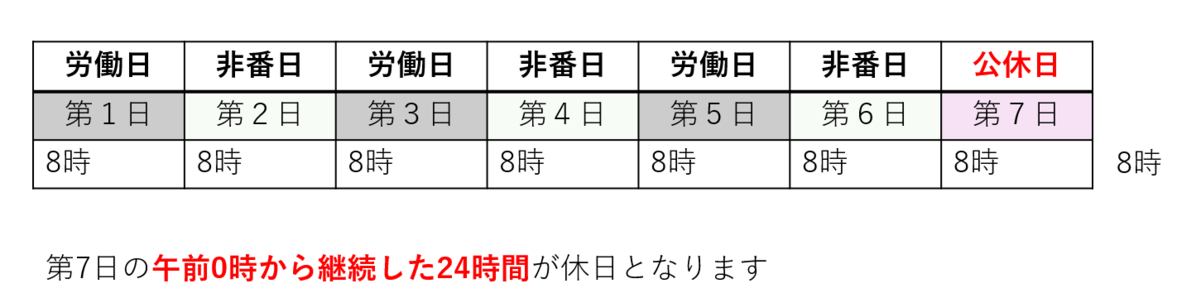

図でイメージしましょう

<8時間3交替制勤務の休日>

【H21年出題】

①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

【解答】

【H21年出題】 ×

問題文のような条件を満たす番方編成による交替制の「休日」については、暦日ではない「継続24時間」の休息を与えれば差し支えないとされています。

(昭63.3.14基発150号)

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

休日の与え方<原則>

休日の与え方<例外・変形休日制>

労働基準法「時間外労働」

R8-137 01.08

36協定・割増賃金が必要な「時間外労働」を整理する

◇ 労働基準法では、労働時間の上限が定められています。(法定労働時間といいます)

法定労働時間は、原則1週40時間・1日8時間で、使用者は、法定労働時間を超えて労働させることはできません。

◇ ただし、「36協定」を締結し、それを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、適法に、時間外労働をさせることができます。

なお、時間外労働させた時間については、割増賃金の支払が義務付けられています。

◇ ちなみに、ここでいう「時間外労働」とは、「法定労働時間を超える時間」のことです。

例えば、9時始業~17時終業(休憩1時間)の労働者に、18時まで残業させる場合は三六協定も割増賃金も不要です。

所定労働時間が7時間ですので、1時間延長しても、トータルの労働時間は8時間だからです。

問題を解きながら「時間外労働」を確認しましょう

<法定労働時間を超えない残業>

【H29年出題】

1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法第36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

【解答】

【H29年出題】 〇

労働基準法第32条で定められている労働時間は、「実労働時間」をいいます。

遅刻をした時間分だけ終業時刻を繰り下げて労働させても、1日の実労働時間を通算して8時間を超えないときは、時間外労働に従事させたことにはなりません。36協定がない場合でも、労働基準法第32条には違反しません。

(平11.3.31基発168号)

【R4年出題】

就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、労働基準法第36条第1項の協定をする必要はない。

【解答】

【R4年出題】 〇

所定労働時間が1日7時間、1週35時間の場合で、1週35時間を超えて労働時間を延長しても、1週間の実労働時間が法定労働時間以内で、各日の労働時間が8時間以内かつ休日労働を行わせない限り、36協定を締結する必要はありません。

(平11.3.31基発168号)

<労働者が時間外労働を行う義務>

【H27年出題】

労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

【H27年出題】 ×

使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容となるため、労働者は、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うとされています。

(平3.11.28最高裁判所第一小法廷 日立製作所武蔵工場事件)

なお、「36協定」を締結し届け出た場合、使用者は適法に時間外労働をさせることができるようになります。(免罰効果が生じます。)

しかし、問題文にあるように、36協定には、私法上の権利義務を設定する効果は有りません。「労働者の民事上の義務は、36協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものである。」とされています。

<違法な時間外労働>

【R2年出題】

労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

【R2年出題】 〇

36協定を締結していないなど違法な時間外労働・休日労働に対しても、使用者には割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは罰則の適用は免れません。

「適法な時間外労働等について割増賃金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは事理の当然とすべきである」とされています。

(昭35.7.14最高裁判所第一小法廷 小島撚糸事件)

<時間外労働が翌日に及んだ場合>

【H30年出題】

労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金についての問題です。

日 月 火 水 木 金 土

休 6 6 6 6 6 6

労働日における労働時間は全て

始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩;午後1時から1時間

<問題>

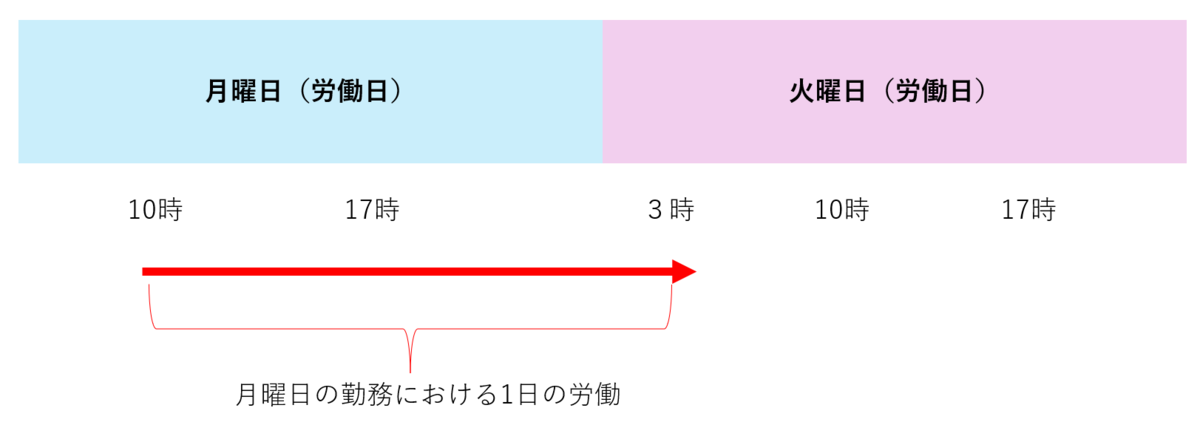

月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

【解答】 〇

「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。

ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合は、暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われます。

月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、始業時刻の属する日である月曜の勤務における1日の労働として取り扱われます。

図でイメージしましょう。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

YouTubeはこちらからどうぞ!

労働基準法「労使協定」

R8-136 01.07

36協定のポイント!

★労使協定とは

使用者と

◇「事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合」

◇労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は

「労働者の過半数を代表する者」

との書面による協定のことです。

労働基準法の労働時間の上限は、原則として1週40時間、1日8時間です。

その時間を超えて労働させることは労働基準法に反しますが、「労使協定」を締結し、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、免罰効果が生じ、労働時間を延長させることができます。

条文を読んでみましょう

第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |

「36協定」とは、法第36条に規定されている労使協定のことです。

過去問でポイントを確認しましょう

<36協定の免罰効力が生ずる要件>

【H24年出題】

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】

【H24年出題】 〇

36協定のポイント!

・36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になる(免罰効果が生じる)

・法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない

【R3年出題】

令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

【解答】

【R3年出題】 〇

36協定を締結したのみでは、免罰効果は生じません。所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になります。

有効期間が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの労使協定を締結し、これを令和3年4月9日に所轄労働基準監督署長に届け出た場合、届出日の令和3年4月9日以降は、適法に時間外労働を行わせることができます。

しかし、届出前の令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、労働基準法違反の責は免れません。

<時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務>

【H24年出題】

労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

【解答】

【H24年出題】 〇

「労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであること。」とされています。

労働者が、時間外又は休日労働命令に服すべき義務は、36協定から直接当然に生ずるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要です。

【H20年選択式】

使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔…〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔…〕」というのが最高裁判所の判例である。

【解答】

【H20年選択式】

<A> 合理的な

・使用者が、三六協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た

(使用者は適法に時間外労働をさせることができる=免罰効果が生じる)

↓

・使用者が就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めている

↓

就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなす

↓

就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う

(平3.11.28最高裁判所第一小法廷 日立製作所武蔵工場事件)

<労使協定の効力の範囲>

【H25年出題】

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

【解答】

【H25年出題】 〇

事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、協定の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及びます。

(昭23.4.5基発535号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法「労働時間」

R8-135 01.06

労働時間の基本をお話しします

「労働時間」とは、労働者が使用者の「指揮命令下」に置かれている時間のことをいいます。

「休憩時間」は、労働から解放される時間ですので、労働時間ではありません。

例えば、始業9時、終業18時、休憩12時~13時の場合の労働時間は次のようになります。

・拘束時間 → 9時間(9時~18時)

・休憩時間 → 1時間(12時~13時)

・労働時間 → 9時間-1時間=8時間

労働基準法では、労働時間の上限が定められています。

条文を読んでみましょう

法第32条(労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |

<原則> 労働時間の上限は、1週40時間・1日8時間です。

<特例> 商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。

★労働基準法で定められた労働時間の上限を「法定労働時間」といいます。

★残業させる場合(法定労働時間を超える場合)の手続

使用者が、36協定(過半数労働組合又は過半数代表者との協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合 → 使用者は適法に時間外労働又は休日労働をさせることができます。

★割増賃金について

時間外、休日、深夜に労働させた場合は、使用者は、割増賃金を支払わなければなりません。

過去問を解きながら「労働時間」の考え方をみていきましょう

<特例事業場の労働時間>

【R4年出題】

使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)、第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。

【解答】

【R4年出題】 ×

特例事業場については、1週間について48時間ではなく、44時間まで労働させることができます。また、1日についての上限は、原則と同じ「8時間」です。

★特例事業場も確認しましょう(赤字は略称です)

別表第1

・第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業) (商業)

・第10号(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業)※映画の製作の事業を除く

(映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。))

・第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業) (保健衛生業)

・第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業) (接客娯楽業)

に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものです。

<労働時間とは?最高裁判例より>

【R6年選択式】

最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。

「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の< A >に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の< A >に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の< A >に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」

【解答】

<A> 指揮命令下

(平12.3.9最高裁判所第一小法廷 三菱重工業長崎造船所事件)

ポイント!

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。

【H28年出題】

労働基準法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

【H28年出題】 〇

労働基準法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である」とされています。

(平12.3.9最高裁判所第一小法廷 三菱重工業長崎造船所事件)

<手待ち時間>

【H30年出題】

貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

【解答】

【H30年出題】 ×

運転しない者が、助手席で仮眠している間は「労働時間」です。

トラックに乗り込む点で使用者の拘束を受けていること、また、万一事故が発生したときは交替運転、故障修理等を行う役割があるためです。

(昭33.10.11基収6286号)

<仮眠時間>

【R4年出題】

警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】

【R4年出題】 〇

「従業員の職務は、もともと仮眠時間中も、必要に応じて,突発作業、継続作業、予定作業に従事することが想定され、警報を聞き漏らすことは許されず、警報があったときには何らかの対応をしなければならないものであるから、何事もなければ眠っていることができる時間帯といっても、労働からの解放が保障された休憩時間であるということは到底できず、本件仮眠時間は実作業のない時間も含め、全体として被上告人の指揮命令下にある労働時間というべきである」とされています。

(平14.2.28最高裁判所第一小法廷 大星ビル管理事件)

<1日とは>

【R1年出題】

労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

【解答】

【R1年出題】 〇

労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは

・午前0時から午後12時までのいわゆる暦日のこと

・継続勤務が2暦日にわたる場合 → 暦日が異なっていても、1勤務として取り扱う。当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働となる。

(昭63.1.1基発1号)

<1週間とは>

【H30年出題】

労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

【解答】

【H30年出題】 〇

「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。」とされています。

何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることができます。

(昭63.1.1基発1号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「社会保険審査官及び社会保険審査会法」

R8-134 01.05

社会保険審査官及び社会保険審査会法について

今回は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」をみていきます。

・社会保険審査官について

→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます

厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命します

・社会保険審査会について

→ 厚生労働大臣の所轄の下に置かれます

委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します

審査会は、委員長及び委員5人をもって組織されます

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。

【解答】

①【R7年出題】 ×

「被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2年」を経過したときは、することができない。」となります。

(法第4条第2項)

②【R2年出題】

審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

【解答】

②【R2年出題】 〇

審査請求は、「文書のみならず口頭でも」することができます。

(法第5条第1項)

➂【R7年出題】

審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが、審査請求の取下げは、「文書で」しなければならないとされています。

(法第12条の2)

④【R2年出題】

審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

【解答】

④【R2年出題】 〇

審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限られます。

(法第5条の2)

⑤【R7年出題】

審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

「審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。」とされています。

(法第12条)

⑥【H29年出題】

社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

「社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」とされています。

(法第2条)

⑦【R5年出題】

社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

【解答】

⑦【R5年出題】 〇

社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます。

(法第1条、第2条)

⑧【R7年出題】

社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。

【解答】

⑧【R7年出題】 〇

社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織され、合議制です。

(法第20条、第21条)

⑨【R7年出題】

社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

【解答】

⑨【R7年出題】 〇

社会保険審査会は、「公開審理」が原則です。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができます。

(法第37条)

⑩【R5年出題】

社会保険審査会は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

【解答】

⑩【R5年出題】 〇

社会保険審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱います。

また、「審査会の合議は、公開しない。」とされています。

(法第27条、第42条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「介護保険法」

R8-132 01.03

地域包括ケアシステム|地域で包括的な支援・サービスを提供する体制

今回のテーマは「地域包括ケアシステム」です。

さっそく令和7年の問題を解いてみましょう

①【R7年出題】

いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる令和22(2040)年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。

【解答】

①【R7年出題】 〇

「「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。」とされています。

(参照:令和6年版厚生労働白書)

②【R7年出題】

「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされている。

【解答】

②【R7年出題】 〇

要介護認定を受けようとする被保険者は、「地域包括支援センター」に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされています。

(令和6年版厚生労働白書、介護保険法第27条第1項)

なお、地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」と定義されています。(介護保険法第115条の46第1項)

過去問も解いてみましょう

【令和元年選択式】

介護保険法第115条の46第1項によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、< A >を包括的に支援することを目的とする施設とされている。

<選択肢>

⑰ その地域における医療及び介護

⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進

⑲ 地域住民との身近な関係性の構築

⑳ 要介護状態の軽減又は悪化の防止

【解答】

<A> ⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「国民年金の歴史」

R8-131 01.02

国民年金の歴史|無拠出制・拠出制の実施、基礎年金の導入

年金の学習に欠かせない「国民年金の歴史」をみていきましょう

令和7年の問題を解いてみましょう

【社一R7年出題】

核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに、平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。

【解答】

【社一R7年出題】 ×

基礎年金が導入されたのは、平成元年ではなく、「昭和60(1985)年改正」です。

「当時、我が国の公的年金制度は大きく3種8制度に分立し、給付と負担の両面で制度間の格差や重複給付などが生ずるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤が不安定になるという問題が生じていた。このため、全国民共通の基礎年金を創設するとともに、厚生年金等の被用者年金を基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成した。

基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。」とされています。

昭和34(1959)年 | 国民年金法制定 |

昭和34(1959)年11月 | 無拠出制の福祉年金制度の実施 |

昭和36(1961)年4月 | 拠出制の国民年金制度の実施(国民皆年金の実現) |

昭和61(1986)年4月 | 基礎年金の導入(昭和61年4月~新法) |

(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)

過去問をどうぞ!

【国年H19年出題】

国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】

【国年H19年出題】 ×

「国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年「10月」でなく「11月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。」となります。

なお、「福祉年金」については、「高齢のため受給に必要な加入期間を満たせない人や、すでに障害のある人等に対して、無拠出の老齢福祉年金、障害福祉年金及び母子福祉年金等を支給することとし、その費用は全額国庫で負担することとした。」とされています。

(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」

R8-130 01.01

高齢者医療確保法|子育てを社会全体で支援する~出産育児支援金

まず、令和7年の問題からみていきましょう

【R7年出題】

出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6年(2024)年度から導入することとした。

【解答】

【R7年出題】 〇

・子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みが導入されています。

(令和6年版厚生労働白書より)

◇◇◇もう少し詳しくみていきましょう◇◇◇

① 後期高齢者医療の被保険者は、保険料を負担しています。

「保険料率」の定め方について、条文を読んでみましょう

法第104条第3項(令和8年4月改正) 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、 第117条第2項の規定による拠出金(特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金)及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |

※少子化を克服し、子育てを全世代で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されています。

②「支援」の流れについて条文を読んでみましょう

★ 後期高齢者医療制度で、保険者(国保・健保組合・協会けんぽ・共済組合)の出産育児一時金の費用の一部を支援するイメージで読んでください。

法第124条の2 (出産育児支援金の徴収及び納付義務) ① 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」)は、第139条第1項第3号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。 → 第139条第1項第3号の業務 「後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務」 → 「保険者」 全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団 ② 後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。

法第124条の4 (出産育児交付金) ① 支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 ② ①の出産育児交付金は、支払基金が徴収する出産育児支援金をもって充てる。

法第124条の5 (出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務) ① 支払基金は、第139条第1項第3号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。 ② 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和8年度版

毎日コツコツ。 社労士受験のあれこれ

厚生年金保険法(給付制限)

R8-129 12.31

違いに注意しましょう|支給停止と差し止め

・「年金たる保険給付」の全部又は一部が支給停止される場合

・「保険給付」の支払が一時差し止められる場合

をみていきましょう

条文を読んでみましょう

第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 (3) (2)に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。

法第78条 ① 受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 ② 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、①の規定は、適用しない。 ※第98条第3項 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 |

過去問を解いてみましょう

①【R2年出題】

年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

【解答】

①【R2年出題】 〇

「赤字」の部分を意識しながら読んでください。

「年金たる保険給付の受給権者」が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

②【H30年出題】

第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。

【解答】

②【H30年出題】 ×

正当な理由なくして、加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、支給停止されるのではなく、「保険給付の支払を一時差し止めることができる」となります

➂【H27年出題】

受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

※第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付ではないものとする。

【解答】

➂【H27年出題】 〇

正当な理由がなくて、厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、「保険給付の支払を一時差し止めることができる」となります。

④【R7年出題】

受給権者が、正当な理由がなく、厚生労働省令に定める事項の届出、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを差し止めることができる。その後、当該差止事由が消滅したときでも、差し止められた分の支給は行われない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

「差し止め」については、その後、差止事由が消滅したときは、差し止められた分が遡って支給されます。

「支給停止」の場合は、支給停止された分はさかのぼって支給されませんので、違いに注意しましょう。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法(遺族厚生年金)

R8-128 12.30

30歳未満の妻|遺族厚生年金の失権

遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、「妻」については「年齢要件」はありません。また、子の有無は問われません。

ただし、夫の死亡時に「30歳未満の妻」については、特有の失権事由があります。

条文を読んでみましょう

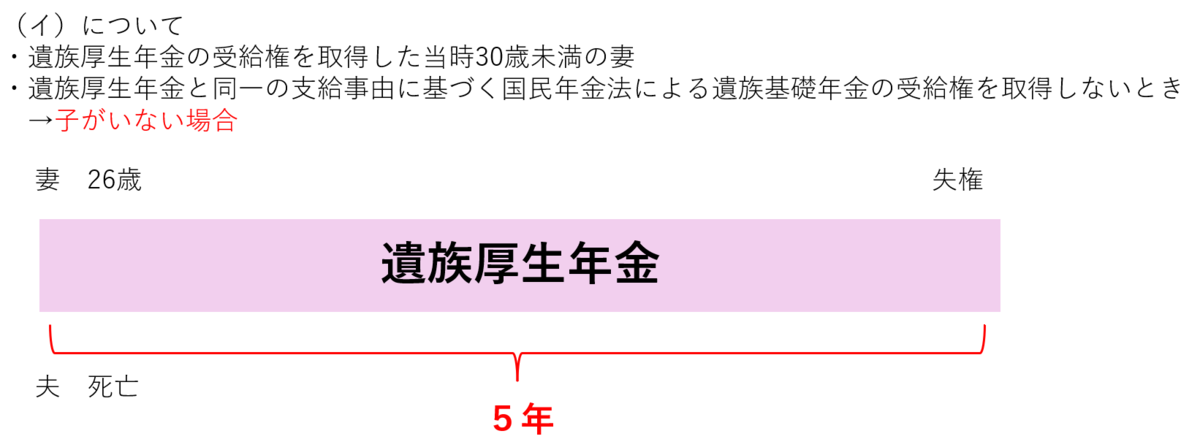

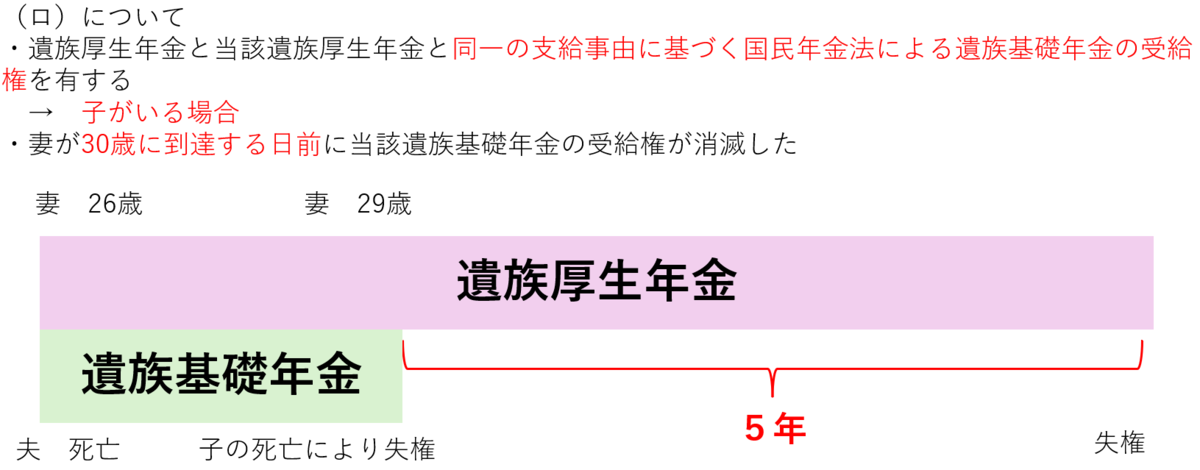

法第63条第1号第5号 遺族厚生年金の受給権は、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したときに消滅する。 イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき → 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日 ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 |

図でイメージしましょう

では、過去問を解いてみましょう

①【R3年出題】

厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

【解答】

①【R3年出題】 ×

「被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻」は、イの「遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき」に該当します。

この場合、遺族厚生年金の受給権が消滅するのは、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算して5年を経過したとき」です。

問題文の遺族厚生年金の受給権は、「妻が30歳になったとき」ではなく、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算して5年を経過したとき」に消滅します。

②【R5年出題】

遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。

【解答】

②【R5年出題】 〇

「遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻」は「ロ」に該当します。30歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅します。

「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算することがポイントです。

➂【H29年出題】

遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】

➂【H29年出題】 ×

ロに該当します。

遺族厚生年金の受給権は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに消滅します。

④【R7年出題】

遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して3年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】

④【R7年出題】 ×

イに該当します。

遺族厚生年金の受給権は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算して「5年」を経過したときに消滅します。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

YouTubeはこちらからどうぞ!

厚生年金保険法(遺族厚生年金)

R8-127 12.29

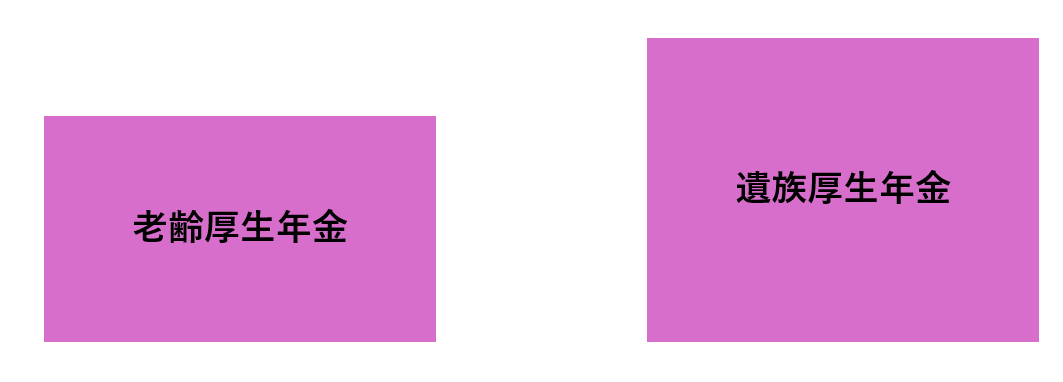

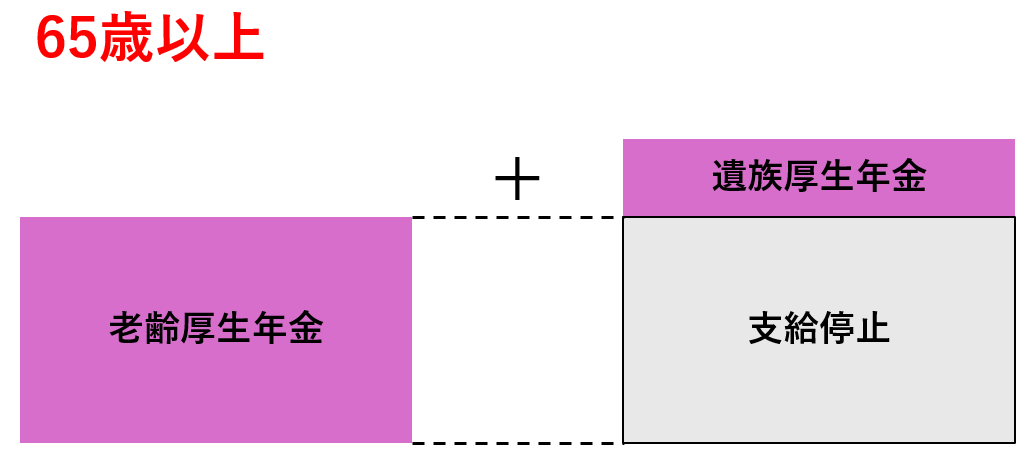

65歳以上|遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給

65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給されます。

ただし、老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金は、老齢厚生年金に相当する部分の額の支給が停止されます。

下の図でイメージしましょう

条文を読んでみましょう

第64条の3 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額(法第44条第1項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、同項の規定を適用しない額)に相当する部分の支給を停止する。 |

ポイント!

★ 対象は、「65歳以上」に限られています。

「65歳未満」の場合は、一人一年金が原則ですので、どちらか選択です。

では、過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】

①【H29年出題】 〇

遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止されます。

その場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合、加給年金額は除かれることがポイントです。支給停止される額に、加給年金額は含まれません。

②【R7年出題】

遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するとき、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。なお、加給年金額が加算された老齢厚生年金についてもこの規定が適用されるため、加給年金額に相当する部分も含めて、当該遺族厚生年金は支給が停止される。

【解答】

②【R7年出題】 ×

加給年金額が加算された老齢厚生年金については、支給停止の対象になるのは、加給年金額が適用されない額です。

遺族厚生年金については、「老齢厚生年金の額(加給年金額は除いた額)」に相当する部分が支給停止されます。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

YouTubeはこちらからどうぞ!

厚生年金保険法「適用事業所」

R8-125 12.27

厚生年金保険の強制適用事業所と任意適用事業所

厚生年金保険が当然に適用される事業所を「強制適用事業所」といいます。

また、強制適用事業所に該当しない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所になることができます。そのような事業所を「任意適用事業所」といいます。

条文を読んでみましょう

法第6条 <強制適用事業所> ① 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所又は船舶を適用事業所とする。 (1) 次に掲げる事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(個人事業所) イ物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ鉱物の採掘又は採取の事業 ニ電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ貨物又は旅客の運送の事業 ヘ貨物積卸しの事業 ト焼却、清掃又はと殺の事業 チ物の販売又は配給の事業 リ金融又は保険の事業 ヌ物の保管又は賃貸の事業 ル媒介周旋の事業 ヲ集金、案内又は広告の事業 ワ教育、研究又は調査の事業 カ疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ通信又は報道の事業 タ社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 レ弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 (2) 国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの (3) 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶 <任意適用事業所> ➂ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ④ 厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外に該当する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |

「強制」と「任意」についてまとめました。

| 法 人 | 個人事業所 | |

| 1人でも | 5人以上 | 5人未満 |

適用業種 | 業種問わず 強 制 | 強 制 | 任 意 |

適用業種以外 | 任 意 | 任 意 | |

※適用業種以外の業種を覚えましょう

→サービス業や農業、漁業等

では、過去問を解いてみましょう

①【H28年出題】

次のアからオのうち、その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主はどれか。

ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主

イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主

ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主

エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者

オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主

【解答】

①【H28年出題】

「任意適用事業所の認可」が必要な事業主は、「アとウ」です。

ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主

→ 旅館は「適用業種以外」ですので、個人経営の旅館は、任意適用です。

イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主

→「貨物積み卸し業」は「適用業種」です。個人経営で5人以上の場合は「強制適用事業所」となります。

ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主

→ 理容業は「適用業種以外」ですので、個人経営の理容業は、任意適用です。

エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者

→船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、人数に関係なく「強制適用事業所」となります。

オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主

→ 学習塾(教育の事業)は「適用業種」ですので、個人経営で5人以上の場合は「強制適用事業所」となります。

②【R7年出題】

理美容の事業で、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

【解答】

②【R7年出題】 ×

「理美容の事業」は適用業種以外ですので、個人事業所の場合は、5人以上使用していても、強制適用事業所ではなく、「任意適用」となります。

➂【R1年出題】

常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。

【解答】

➂【R1年出題】 ×

「と殺の事業」は「適用業種」ですので、常時5人以上使用する個人経営の事業所は、「強制適用事業所」です。

④【R4年出題】

宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。

【解答】

④【R4年出題】 ×

「宿泊業」は適用業種以外ですので、個人事業所の場合は、厚生年金保険の適用事業となるためには、厚生労働大臣の認可が必要です。

⑤【R1年出題】

常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

【解答】

⑤【R1年出題】 ×

「畜産業」は適用業種以外ですので、個人経営の場合は、適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければなりません。

⑥【R4年出題】

常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。

【解答】

⑥【R4年出題】 ×

「法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの」は強制適用事業所となります。法人の事業所の場合は、常時1人でも従業員を使用していれば、適用業種でも適用業種以外でも強制適用事業所です。

美容業の事業所が法人化した場合は、強制適用事業所となります。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法「実施機関」

R8-124 12.26

厚生年金保険の実施機関が行う事務

被保険者の種別を確認しましょう。

①第1号厚生年金被保険者 | ②~④の被保険者以外の厚生年金保険の被保険者 |

②第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 |

➂第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 |

④第4号厚生年金被保険者 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者 |

「実施機関」を確認しましょう

①第1号厚生年金被保険者 | 厚生労働大臣 |

②第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 |

➂第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 |

④第4号厚生年金被保険者 | 日本私立学校振興・共済事業団 |

(法第2条の5)

過去問を解いてみましょう

①【H30年出題】

厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

【解答】

①【H30年出題】 ×

「政府」が管掌するとされています。

条文を読んでみましょう

法第2条(管掌) 厚生年金保険は、政府が、管掌する。 |

②【R2年出題】

第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。

【解答】

②【R2年出題】 ×

第2号厚生年金被保険者に係る拠出金の納付に関する事務は、「国家公務員共済組合連合会」が行います。

※実施機関(第2号厚生年金被保険者の場合は国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会)が行う事務

→ 被保険者の資格、標準報酬、事業所及び被保険者期間、保険給付、当該保険給付の受給権者、基礎年金拠出金の納付及び拠出金の納付、保険料その他徴収金並びに保険料に係る運用に関する事務

ただし、法第84条の5の拠出金の納付に関する事務は、「国家公務員共済組合連合会」が行うことになっています。(法第2条の5第2項)

➂【R7年出題】

第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関としては地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会があるが、厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、地方公務員共済組合が行う。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関には、「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会」があります。

ただし、法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、「地方公務員共済組合連合会」が行うことになっています。(法第2条の5第2項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法「2以上の種別」

R8-123 12.25

年金の事務|2以上の種別の被保険者であった期間を有する者

厚生年金保険の被保険者には、次の4つの種別があります。

①第1号厚生年金被保険者 | ②③④以外の被保険者(民間企業の会社員など) |

②第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員 |

➂第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員 |

④第4号厚生年金被保険者 | 私立学校教職員 |

例えば、国家公務員から民間企業の会社員に転職した場合は、第1号厚生年金被保険者と第2号厚生年金被保険者の2種の種別の被保険者であった期間を有することになります。

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の事務を行う実施機関をみていきます。

年金の種類 | 年金の事務 |

老齢厚生年金 | それぞれの加入期間ごとに 各実施機関が行う |

遺族厚生年金(長期要件) | |

障害厚生年金・障害手当金 | 初診日又は死亡日に加入していた 実施機関が行う |

遺族厚生年金(短期要件) |

では、過去問を解いてみましょう

①【R6年出題】

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、その者の2以上の種別の被保険者であった期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出し計算することとされている。

【解答】

①【R6年出題】 ×

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、「各号の厚生年金被保険者期間ごと」に適用されます。第1号、第2号、第3号、第4号それぞれで区分して計算します。

「合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして」は誤りです。

※例えば、私立学校の教職員の期間が10年、民間企業の会社員の期間が30年ある場合の老齢厚生年金についてみてみましょう。

10年 | 30年 |

第4号厚生年金被保険者期間 | 第1号厚生年金被保険者期間 |

・第4号厚生年金被保険者期間(10年分)の老齢厚生年金

→日本私立学校振興・共済事業団が支給します

・第1号厚生年金被保険者期間(30年分)の老齢厚生年金

→厚生労働大臣が支給します

条文を読んでみましょう

法第78条の26(老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例) ① 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第42条の規定(受給要件)を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。 ② 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第43条の規定(年金額)を適用する場合においては、同条第1項に規定する被保険者であった全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であった期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第2項及び第3項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。 |

②【H28年出題】

障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

【解答】

②【H28年出題】 ×

「障害認定日」ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。

条文を読んでみましょう

法第78条の33第1項(障害厚生年金等に関する事務の特例) ① 障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。 |

➂【H29年出題】

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】

➂【H29年出題】 ×

「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる」が誤りです。

※障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額について

→ その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額を計算します。

(法第78条の30)

10年 | 8年 |

第1号厚生年金被保険者期間 | 第4号厚生年金被保険者期間 ▲初診日 |

・ 初診日に第4号厚生年金被保険者ですので、障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じた実施機関=日本私立学校振興・共済事業団が行います。

・ 障害厚生年金の額は、日本私立学校振興・共済事業団が、第1号厚生年金被保険者期間に基づく年金額と第4号厚生年金被保険者期間に基づく年金額を合算して計算します。

なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算します。

④【R7年出題】

障害手当金の受給権者であって、当該障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める実施機関が行う。

【解答】

④【R7年出題】 ×

障害手当金も障害厚生年金と同様に、当該障害に係る「障害認定日」ではなく、「初診日」における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める実施機関が行います。

(法第78条の33第1項)

⑤【H30年出題】

障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

⑤【H30年出題】 〇

この問題のポイント!

・「短期要件の遺族厚生年金」です。

→ 障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(いわゆる長期要件には該当しないものとする。)の死亡

・「短期要件の遺族厚生年金」は「障害厚生年金」と同じ仕組みです。

短期要件の遺族厚生年金の額について

→ 2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算します。また、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算します。

(法第78条の32第1項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法「財政」

R8-122 12.24

厚生年金保険の財政|財政の現況及び見通しの作成・調整期間

今回は厚生年金保険の財政についてみていきます。

条文を読んでみましょう

法第2条の4 (財政の現況及び見通しの作成) ① 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。 ② 財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。 ➂ 政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

法第34条 (調整期間) ① 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。 ② 財政の現況及び見通しにおいて、調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。 ➂ 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。 |

過去問を解いてみましょう

①【H30年出題】

財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

【解答】

①【H30年出題】 〇

「財政均衡期間」は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間です。

②【R5年出題】

政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

【解答】

②【R5年出題】 ×

政府は、少なくとも5年ごとに、「財政の現況及び見通し」を作成しなければならないとされていますので、遅くとも令和7年12月末ではありません。

なお、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しが公表され、その次は、令和6年に公表されています。

➂【R5年出題】

国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。

【解答】

➂【R5年出題】 〇

「所得代替率」とは、「公的年金の給付水準を示す指標」で、現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率によって表されます。

所得代替率→「夫婦2人の基礎年金+夫の厚生年金」/「現役男子の平均手取り収入額」

・2024年度について

「夫婦2人の基礎年金13.4万円+夫の厚生年金9.2万円」

「現役男子の平均手取り収入額37.0万円」

で、所得代替率は61.2%でした。

(参照:厚生労働省「令和6(2024)年財政検証結果の概要」より)

所得代替率の分母の基準となる額は、「現役男子の平均手取り収入額」ですので、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額となります。

(平16法附則第2条第1項第3号)

④【R7年出題】

政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、その作成年のおおむね100年後に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第2条第1項の規定によって算出するいわゆるモデル年金の所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講じなければならない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

政府は、財政の現況及び見通しの作成に当たり、「次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に」モデル年金の所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講じなければならない、となります。

(平16法附則第2条第2項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法「脱退一時金」

R8-121 12.23

厚生年金保険の脱退一時金の支給要件

国民年金法・厚生年金保険法には「脱退一時金」の制度があります。

「日本国籍を有しない者」が対象です。

国民年金・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し日本を出国した場合、要件を満たせば、脱退一時金の請求をすることができます。

今回は、「厚生年金保険」の脱退一時金の支給要件をみていきます。

条文を読んでみましょう

法附則第29条第1項、第2項(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) ① 当分の間、(厚生年金保険の)被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢年金の受給資格期間 (10年間)を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有するとき。 (2) 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。 (3) 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。 ② 請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。 |

では、過去問を解いてみましょう

①【R3年出題】

ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

【解答】

①【R3年出題】 〇

脱退一時金の請求ができる要件として

・最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日から2年を経過していないこと

※国民年金の被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を経過していないこと

があります。

問題文は、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した時点ですので、脱退一時金の請求は可能です。

②【H30年出題】

脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

【解答】

②【H30年出題】 〇

脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求できません。

➂【R7年出題】

被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない等の支給要件を満たした者は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が日本の永住資格を有するときは、この限りでない。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

日本の永住資格を有していても、脱退一時金を請求することは可能です。

<注意点>

※永住許可を受けた者については、当該者が20歳以上60歳未満の期間に限り、昭和36年4月1日から永住許可を受けるまでの海外在住期間も受給資格期間に含めて判断される(合算対象期間)とされています。合算対象期間を入れて受給資格期間が10年以上になる場合は、脱退一時金の支給要件を満たしません。

(参照:厚生労働省「脱退一時金等について」)

④【R2年出題】

障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

【解答】

④【R2年出題】 ×

「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがある」ときは脱退一時金を受けることはできません。

「障害厚生年金の支給を受けたことがある」場合は、脱退一時金の支給は受けられません。

⑤【H26年出題】

日本国籍を有しない者について、障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。

【解答】

⑤【H26年出題】 ×

「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがある」ときは脱退一時金を受けることはできません。

「障害手当金」は、政令で定める給付の中に含まれます。

そのため、障害手当金の受給権を有したことがある場合は、脱退一時金を請求することはできません。

(令第12条)

⑥【R1年出題】

被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。

【解答】

⑥【R1年出題】 ×

かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、再度、所定の要件を満たした場合は、再度、脱退一時金の支給の請求をすることができます。

⑦【R7年出題】

脱退一時金の支給を受けた者は、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たすことがあったとしても、脱退一時金の支給を請求することはできない。

【解答】

⑦【R7年出題】 ×

⑥の問題と同じです。

かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、再度、所定の要件を満たした場合は、再度、脱退一時金の支給の請求をすることができます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法「高齢任意加入被保険者」

R8-120 12.22

高齢任意加入被保険者|適用事業所と適用事業所以外を比較

事業所に使用される「70歳以上」で、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権がない者は、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険に任意で加入することができます。

高齢任意加入被保険者は次の2種類に分かれます。

①適用事業所に使用される70歳以上の者

②適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者

①と②で、加入手続き等が異なりますが、今回は「保険料」の違いをみていきます。

適用事業所 | 適用事業所以外 |

□保険料は全額を被保険者が負担 □被保険者が保険料を納付する義務を負う ※事業主が同意した場合 ・事業主が半額負担し、納付する義務を負う | □事業主が半額負担し、納付する義務を負う |

□保険料を滞納した場合 ・初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす。 ・保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。 ※保険料について事業主の同意があるときは滞納による喪失はありません。 | □保険料を滞納した場合 事業主が納付義務を負っているため、滞納による喪失はありません。 |

(法附則第4条の3、第4条の5)

過去問を解いてみましょう

①【R4年出題】

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。

【解答】

①【R4年出題】 ×

「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」については、保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき事業主の同意がない場合は、当該被保険者は保険料の全額を負担し、かつ、保険料の納付義務は当該被保険者が負います。「当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。」は誤りです。

(法附則第4条の3第7項)

②【H29年出題】

高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

【解答】

②【H29年出題】 ×

高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、

「当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること」ができます。

また、「当該被保険者の同意を得て、その同意を将来に向かって撤回すること」ができるとされています。

ただし、当該被保険者が「第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」であるときは、この規定は適用しないとされています。

「第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。」は誤りです。

(法附則第4条の3第10項)

➂【R4年出題】

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】

➂【R4年出題】 ×

「当該保険料の納期限の属する月の末日」ではなく、「当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、その被保険者の資格を喪失します。

例えば、令和7年12月分の保険料の納期限は令和8年1月末日です。

保険料を滞納し、厚生労大臣が指定した期限までに保険料を納付しないときは、令和7年12月末日に資格を喪失します。

(法附則第4条の3第6項)

④【H27年出題】

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】

④【H27年出題】 ×

「当該保険料の納期限の日」ではなく、「当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、その資格を喪失します。

⑤【R7年出題】

厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

厚生年金保険の「適用事業所以外の事業所」に使用される高齢任意加入被保険者の保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担し、保険料を納付する義務は事業主が負います。

(法附則第4条の5)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法「老齢厚生年金の子の加給年金額」

R8-118 12.20

障害基礎年金・老齢厚生年金|子の加算額の関係

障害基礎年金の受給権者、老齢厚生年金の受給権者については、子があり、要件を満たす場合は、子の加算額が加算されます。

ただし、受給権者が「65歳以上」の場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金が併給されることがあります。両方の年金に「子の加算額」が加算されている場合の調整についてみていきます。

(受給権者が65歳以上の場合)

老齢厚生年金

|

子の加給年金額(支給停止) |

障害基礎年金

|

子の加算額 |

老齢厚生年金の条文を読んでみましょう

法第44条第1項 (加給年金額) ① 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |

障害基礎年金の子の加算が支給され、その間、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給が停止されます。

では、過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】

①【H29年出題】 〇

子の加算額が加算された障害基礎年金と当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給される場合は、障害基礎年金の子の加算額はそのまま加算され、老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止されます。

②【R7年出題】

障害基礎年金の支給を受けている者に子の加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されているときを除く。)に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、当該老齢厚生年金については、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】

②【R7年出題】 〇

①の問題と同じです。

老齢厚生年金について、子について加算する額に相当する部分の支給が停止されます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法「加給年金額」

R8-117 12.19

加給年金額を比較|老齢・障害

今回のテーマは「加給年金額」です。

老齢厚生年金と障害厚生年金の加給年金額について、取扱いを比較しましょう。

まず、老齢厚生年金の加給年金額について条文を読んでみましょう。

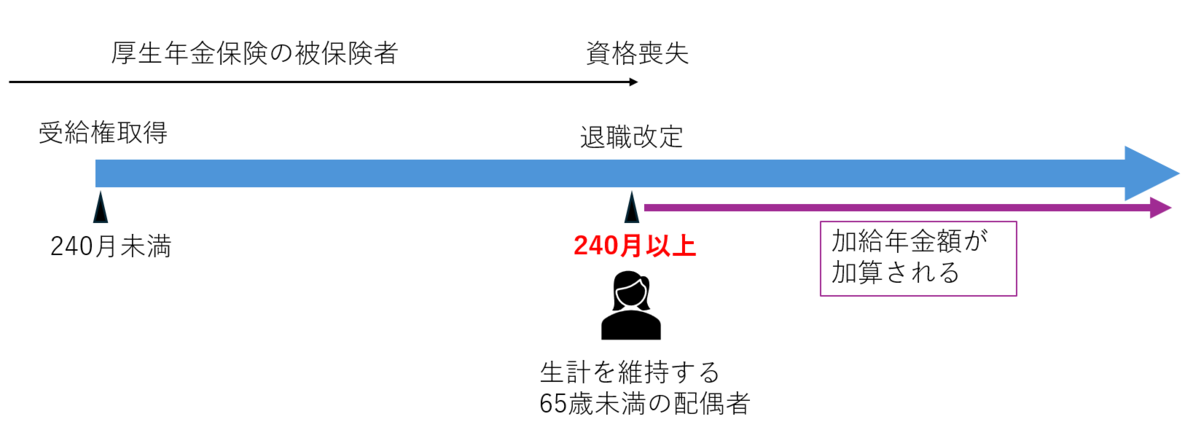

法第44条第1項 (加給年金額) ① 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |

ポイント!

・老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が「240月」以上あること

・加給年金額の対象になるのは、「配偶者」・「子」です

・受給権を取得した当時に、受給権者によって生計を維持していたこと

・受給権を取得した当時240月未満でも、在職定時改定又は退職時改定の際に240以上となった場合は、「240以上」となった当時に、受給権者によって生計を維持していれば、加給年金額の対象となります。

次は、障害厚生年金の加給年金額について条文を読んでみましょう

第50条の2第1項 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 |

ポイント!

・1級・2級の障害厚生年金が対象

3級の障害厚生年金には加給年金額は加算されません。

・加給年金額の対象になるのは「配偶者」のみ

「子」は障害基礎年金で加算の対象になります

・受給権を取得した後で、配偶者を有することになっても、加給年金額の対象となります。

過去問を解いてみましょう

①【R4年出題】

老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。

【解答】

①【R4年出題】 ×

配偶者に係る加給年金額は加算されません。

老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した後で、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合は、加給年金額は加算されません。

②【R7年出題】

老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。

【解答】

②【R7年出題】 〇

老齢厚生年金の受給権を取得した2年後に誕生した子は、加給年金額の加算の対象となりません。

➂【H21年出題】

老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。

【解答】

➂【H21年出題】 ×

老齢厚生年金の受給権発生当時に、障害状態にない子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるときは加給年金額の対象となります。ただし、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、加給年金額の加算は終わります。

その後に、その子が19歳ではじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合でも、加給年金額は加算されません。

④【H30年出題】

被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】

④【H30年出題】 ×

被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、被保険者資格を喪失した際に(退職時改定の際に)、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

⑤【H29年出題】

障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

障害厚生年金については、その受給権を取得した日の翌日以後に、新たにその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも加給年金額が加算されます。

その場合、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。

⑥【H29年出題】

障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

「子」については、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「失権」

R8-116 12.18

付加年金と寡婦年金の失権事由

今回は付加年金と寡婦年金の失権事由をみていきましょう。

まずは、付加年金の失権事由を条文で読んでみましょう

法第48条 (失権) 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 |

★ 付加年金は、老齢基礎年金と同じ「終身年金」です。

次は寡婦年金の失権事由を条文で読んでみましょう

法第51条 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 →第40条第1項 ・ 死亡したとき。 ・ 婚姻をしたとき。 ・ 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 法附則第9条の2第5項 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。 |

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。

【解答】

①【R7年出題】 ×

付加年金及び寡婦年金にも失権が規定されています。

②【H25年出題】

付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

【解答】

②【H25年出題】 〇

付加年金は老齢基礎年金にプラスして支給されますので、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅します。

また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止されます。

条文を読んでみましょう。

法第47条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 |

★ 「全額」がポイントです。「全部又は一部」ではありません。

➂【H24年出題】

寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。

➂【H24年出題】 〇

寡婦年金の受給権は、寡婦が65歳に達したときに消滅します。寡婦が老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも同様です。

④【H24年出題】

寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。

【解答】

④【H24年出題】 〇

寡婦年金の受給権は、養子となったときは消滅します。ただし、直系血族又は直系姻族の養子となった場合は消滅しません。

⑤【H23年出題】

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

【解答】

⑤【H23年出題】 ×

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止されるのではなく、寡婦年金の受給権は「消滅」します。

⑥【H26年出題】

寡婦年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】

⑥【H26年出題】 〇

繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅します。

⑦【R4年出題】

寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

【解答】

⑦【R4年出題】 ×

寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、受給権が消滅します。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「障害基礎年金」

R8-115 12.17

基準障害|はじめて2級による障害基礎年金

■■「はじめて2級による障害基礎年金」とは?

・既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にある(障害等級に該当しない障害)

↓

・基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に

↓

・基準障害と他の障害とを併合して、初めて、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態に至った場合

↓

・障害基礎年金が支給されます。

簡単に言いますと

先にあった 障害 1・2級未満 |

+ | 新たに 発生した障害 (基準障害) |

→ | 初めて 1・2級に 該当 |

→ | 障害基礎年金が 支給される |

※基準障害について、初診日要件・保険料納付要件を満たしていること

※65歳に達する日の前日までの間に、併合した障害の程度が1・2級に該当していること

では、条文を読んでみましょう。

法第30条の3 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者(初診日要件を満たしている)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 保険料納付要件は、「基準傷病」の初診日の前日で判断される。 ➂ ①の障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。 |

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

【解答】

①【R7年出題】 〇

ポイントを確認しましょう

・基準傷病の初診日に、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)である。(初診日要件を満たしている)

・基準傷病以外の傷病により障害の状態にある

・基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に

・初めて、「基準障害」と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った

・基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日以降であるときに限る

②【H18年出題】

既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。

【解答】

②【H18年出題】 〇

「赤字」の部分がポイントです。

既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。

➂【H29年出題】

国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

【解答】

➂【H29年出題】 ×

いわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、その請求は、65歳に達した日以後でも行うことができます。

④【H20年出題】

いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

【解答】

④【H20年出題】 ×

「支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始」が誤りです。

・ いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権が発生します。

・ 当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができます。

・ 支給は当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から開始されます。

⑤【R6年出題】

国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

【解答】

④【R6年出題】 ×

いわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となったときに受給権が発生します。65歳以降でも請求は可能です。また、請求によって受給権が発生するのではありませんが、支給は請求があった月の翌月からとなります。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法(合算対象期間)

R8-114 12.16

昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した場合の合算対象期間

国民年金法がスタートしたのは昭和36年4月1日ですが、当初、外国人は適用が除外されていました。

外国人が、国民年金に強制加入となったのは、昭和57年1月1日以降です。

S36.4.1 | S57.1.1 |

国民年金適用除外 | 強制加入 |

今回は、昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した者に関する合算対象期間をみていきます。

日本国籍の取得以後は強制加入となりますが、日本国籍を取得する前の期間については、要件を満たせば合算対象期間になります。

条文を読んでみましょう。

昭60法附則第8条第5項10号・11号 (10) 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であって、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律による改正前の国民年金法第7条第1項に該当しなかったため国民年金の被保険者とならなかった期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。) (11) (10)に掲げる者の日本国内に住所を有しなかった期間(20歳未満であった期間及び60歳以上であった期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から当該日本の国籍を取得した日の前日までの期間に係るもの |

過去問を解いてみましょう

①【H25年出題】

昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】

①【H25年出題】 ×

・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した

(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)

↓

・合算対象期間になるのは

日本国内に住所を有していた

20歳以上60歳未満の期間のうち

国民年金の適用除外だった昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前(昭和56年12月31日まで)の期間です。

昭和57年1月1日以後は、外国人でも強制加入になったため、合算対象期間にはなりません。

「昭和61年4月1日前の期間」が誤りです。

(昭60法附則第8条第5項第10号)

②【H25年出題】

昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】

②【H25年出題】 〇

・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した

(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)

↓

・合算対象期間になるのは

日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)

20歳以上60歳未満の期間のうち

昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。

(昭60法附則第8条第5項第11号)

➂【R7年出題】

昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

合算対象期間になります。

・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した

(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)

↓

・合算対象期間になるのは

日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)

20歳以上60歳未満の期間のうち

外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。

(昭60法附則第8条第5項第11号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法(障害基礎年金)

R8-113 12.15

障害基礎年金の額の改定ルール

障害基礎年金の等級には、「1級」と「2級」があります。

障害の程度は変わることもあり、障害の程度が増進又は軽減した場合は、障害基礎年金の額の改定が行われます。

条文を読んでみましょう。

法第34条 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ➂ ②の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ④ 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したもの(初診日要件を満たしたもの)が、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ⑤ 第30条第1項ただし書の規定(保険料納付要件)は、④の場合に準用する。 ⑥ ①の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。 |

④その他障害との併合について

(例)2級の障害基礎年金の受給権者に

↓

「その他障害」が発生した。

※「その他障害」とは、1・2級に該当しないもの(3級以下)

初診日要件や保険料納付要件を満たしている

↓

2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合

↓

2級→1級に額の改定を請求できます

※ポイント!

65歳に達する日の前日までの間に請求することが条件です。

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。

【解答】

①【R7年出題】 ×

改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する「月」ではなく「翌月」から始められます。

②【R6年出題】

障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

【解答】

②【R6年出題】 ×

障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して「1年6か月」ではなく、原則として、「1年」を経過した日より後でなければ行うことができません。

➂【R5年出題】

障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

【解答】

➂【R5年出題】 〇

「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」は除かれていることにも注意してください。

④【R2年出題】

障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】

④【R2年出題】 〇

「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した」場合は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」に当たります。

そのため、1年を経過した日後でなくても、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができます。

(則第33条の2の2第1項第9号)

⑤【H29年出題】

厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

【解答】

⑤【H29年出題】 ×

1級から2級への改定、2級から1級への改定は、受給権者が65歳以上でも行われます。65歳未満の場合に限られません。

⑥【H26年出題】

障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。

【解答】

⑥【H26年出題】 ×

2級の障害基礎年金の受給権者に

↓

3級の障害(その他障害)が発生した。

※初診日に厚生年金保険の被保険者(=国年第2号被保険者)

↓

2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合でも

↓

額の改定は請求できません。

※初診日に66歳ですので額の改定請求はできません。

その他障害との併合により額の改定請求ができるのは、「65歳に達する日の前日までの間」に増進し、かつその期間内に請求することが条件です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「任意加入被保険者」

R8-111 12.13

任意加入被保険者の資格取得日

第2号被保険者でもなく、第3号被保険者でもなく、第1号被保険者にも該当しない者は、国民年金に「任意加入」することができます。

任意加入する目的は、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たすため」、「老齢基礎年金の額を増やすため(満額にするため・満額に近づけるため)」です。

任意加入被保険者の条文を読んでみましょう

法附則第5条第1項~第3項 (任意加入被保険者) ① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (3) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの ② ①の(1)又は(2)に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。 ➂ 任意加入の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。 |

特例による任意加入被保険者についても条文を読んでみましょう

令和7法附則第40条第1項 (任意加入被保険者の特例) 昭和50年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |

★任意加入被保険者の特例は、「65歳以上70歳未満」の者が対象です。

ポイントは「昭和50年4月1日以前生まれであること」、「老齢年金の受給権を有しないことです。

老齢年金の受給権がある場合は、特例の任意加入被保険者になることはできません。そのため、老齢基礎年金の額を増やす目的の場合は、特例の任意加入はできません。

では、過去問を解いてみましょう

①【R2年出題】

60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】

①【R2年出題】 ×

「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」は任意加入することができます。

問題文の場合は、日本国籍を有していますので、日本国内に住所を有していなくても、老齢基礎年金を満額にするために任意加入被保険者の申出をすることができます。

②【R2年出題】

20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】

②【R2年出題】 〇

保険料半額免除期間は老齢基礎年金の額の計算上、4分の3で計算されますので、問題文の条件ですと老齢基礎年金は満額になりません。

そのため、老齢基礎年金の額を増やすために、任意加入被保険者となることができます。

➂【R6年出題】

甲(昭和34年4月20日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。

【解答】

➂【R6年出題】 ×

任意加入被保険者の特例(65歳以上70歳未満)は、「老齢年金の受給権を有しない者」が対象です。

甲は、受給資格期間を満たし老齢基礎年金の受給権がありますので、老齢基礎年金が満額でなくても、65歳以降は任意加入できません。

④【R7年出題】

国民年金法附則第5条に基づく任意加入保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。

【解答】

④【R7年出題】 ×

国民年金法附則第5条に基づく任意加入保険者は、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得します。

最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得するという規定はありません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「老齢基礎年金の繰下げ」

R8-110 12.12

老齢基礎年金|特例的な繰下げみなし増額

65歳で老齢基礎年金の受給権を取得しても、65歳で請求をしないで、66歳以後に繰り下げて受けることができます。

老齢基礎年金の額は、繰り下げた期間に応じて増額されます。

・ 繰下げ受給するつもりで、65歳で老齢基礎年金の請求を行わなかった場合、例えば、「68歳で繰下げの申出をして増額された老齢基礎年金を受ける」こともできますし、「68歳で繰下げの申出をしないで、「65歳到達時点」の本来の老齢基礎年金をさかのぼって請求する」こともできます。

★今日のテーマは、「特例的な繰下げみなし増額制度」です。

・特例的な繰下げみなし増額制度の趣旨を確認しましょう

繰下げ上限年齢の引上げに伴い、70歳に達した日後も繰下げ待機を選択することが可能になる一方で、年金給付に係る支分権の消滅時効は5年間である。こうした中では、繰下げ上限年齢を引き上げたとしても、70歳に達した日後の繰下げ待機を選択しにくくなってしまう。このような阻害要因を緩和する観点から、70歳に達した日後に繰下げ待機していた者が、65歳時点からの本来受給を選択した場合に、増額された年金の支給が可能となるよう、改正を行う(令和5年4月1日施行)。

(令4.3.29年管管発0329第14号)

「特例的な繰下げみなし増額制度」とは?

「70歳」に達した日より後に、「65歳からの本来の老齢基礎年金」をさかのぼって受けることを請求し、かつ繰下げの申出をしない場合、請求した日の「5年前の日」に繰下げの申出があったものとみなされる制度です。その場合、「繰下げによって増額」された年金が一括で支払われます。

特例的な繰下げみなし増額制度について条文を読んでみましょう

法第28条第5項 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 80歳に達した日以後にあるとき。 (2) 65歳に達した日から当該請求をした日の5年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき。 |

★「80歳以後」に請求する場合、「請求の日の5年前の日以前に障害年金や遺族年金の受給権者となった」場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。

過去問を解いてみましょう

①【R6年出題】

昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申し出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。

【解答】

①【R6年出題】 〇

「70歳」に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時(=繰下げの申出をしない時)は、請求の5年前に繰下げの申し出があったものとみなされ、増額された老齢基礎年金が支給されます。

例えば、73歳で老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げの申出をしないときは、請求の5年前の68歳で繰下げの申出をしたものとみなされます。その場合、3年繰下げとなり、3年分増額された老齢基礎年金が支給されます。

なお、繰下げみなし増額制度は原則として「昭和27年4月2日以後生まれの者」が対象です。

②【R7年出題】

老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過したときに消滅する。そのため、72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。

②【R7年出題】 ×

「72歳に達した時点(=70歳に達した日より後)」で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、請求の5年前(=67歳時点)に繰下げの申し出があったものとみなして、増額された老齢基礎年金が支給されます。

「繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受ける」は誤りです。

➂【R7年出題】

繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

「繰下げ待機中の受給権者が年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡し、遺族が未支給年金を請求するときは、特例増額を適用せず、支分権が時効消滅していない過去5年分に限り支給することとする。

なお、特例増額が適用される本来請求をした日以後に受給権者が死亡した場合には、未支給年金にも特例増額が適用される。」とされています。

(令4.3.29年管管発0329第14号)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「老齢基礎年金」

R8-109 12.11

老齢基礎年金を繰下げ受給するための条件

老齢基礎年金の受給権は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて10年以上有する者が、65歳に達したときに、発生します。

条文を読んでみましょう

法第26条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 ※10年の計算には合算対象期間も合算されます。 |

老齢基礎年金は繰り下げて受給することもできます。

条文を読んでみましょう

法第28条第1項 (支給の繰下げ) 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 ※他の年金たる給付とは ・国民年金の他の年金給付(付加年金を除く) ・厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。) |

過去問を解いてみましょう

①【R1年出題】

65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】

①【R1年出題】 〇

「65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは」、繰下げの申出はできません。

他の年金たる給付とは、「国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)」、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」です。

障害基礎年金は国民年金の他の年金給付に該当します。

そのため、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。

②【R6年出題】

老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

【解答】

②【R6年出題】 ×

「遺族厚生年金」は、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」に該当します。

「65歳に達した日から66歳に達した日までの間に遺族厚生年金の受給権者となった」場合は、実際には遺族厚生年金は受給しなくても、支給繰下げの申出はできません。

➂【R1年出題】

老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

【解答】

➂【R1年出題】 〇

「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」となっていますので、「老齢厚生年金」の受給権者でも老齢基礎年金の繰下げの申出をすることは可能です。

④【R7年出題】

老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付(加給年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

「65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは」繰下げの申出はできません。

他の年金たる給付とは、「国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)」、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」です。

問題文は、「他の年金給付(加給年金を除く。)」となっていますが、加給年金ではなく付加年金です。

又、支給繰下げの申出は、「65歳に達する前」にはできません。繰下げの申出ができるのは、「66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの」です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「遺族基礎年金」

R8-108 12.10

遺族基礎年金|失権と支給停止を整理しましょう

遺族基礎年金の「失権」事由と「支給停止」について整理しましょう。

「失権」について条文を読んでみましょう

第40条 ① 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻をしたとき。 (3) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 ② 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によつて消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、遺族基礎年金の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ➂ 子の有する遺族基礎年金の受給権は、①によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (2) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (3) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (4) 20歳に達したとき。 |

②について

配偶者が遺族基礎年金を受けるには、「子」と生計を同じくしていることが要件で、配偶者が受ける遺族基礎年金には必ず「子」の加算が加算されています。

「子」の数が減ると、子の数に応じて加算額も減額されます。

ただし、「子」のすべてが減額事由に該当すると、「子」がいなくなるため、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。

次に「支給停止」について条文を読んでみましょう

第41条 ① 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 ② 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 (第41条の2、第42条は今回は省略します) |

では、過去問を解いてみましょう

①【R4年出題】

被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】

①【R4年出題】 〇

夫の受給する遺族基礎年金の額は、1人分の子の加算額が加算された780,900円×改定率+224,700円×改定率です。

加算の対象になっている子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の要件を満たさなくなります。

夫は「子と生計を同じくする」という要件を満たさなくなるため、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅します。

②【H30年出題】

夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。

(子は18歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

【解答】

②【H30年出題】 ×

・夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、「子の遺族基礎年金は支給停止」となります。

→ 法第41条第2項の「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。」に該当します。配偶者と子に受給権が発生した場合は、配偶者が優先するためです。

・妻が再婚した場合、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。

→ 法第40条第1項第2号の「婚姻をしたとき」に該当し、遺族基礎年金の受給権は消滅します。

・当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、「支給停止が解除される」は誤りで、子の遺族基礎年金は「支給が停止」されます。

→ 法第41条第2項の「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」に該当します。

子の遺族基礎年金は、母(問題文では妻)と引き続き生計を同じくしている場合は、その間、その支給が停止されます。

➂【H30年出題】

第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。

(子は 18 歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

【解答】

➂【H30年出題】 ×

第2号被保険者である40歳の妻が死亡し、40歳の夫と子がいる場合、以下の年金の受給権が発生します。

40歳の夫 → 遺族基礎年金のみ

(年齢要件を満たさないため、遺族厚生年金は受けられません。)

子 → 遺族基礎年金と遺族厚生年金

「遺族基礎年金」については、配偶者が優先されますので、「夫」に遺族基礎年金が支給され、子の遺族基礎年金は支給停止されます。

子には、遺族厚生年金のみ支給されます。

④【R5年出題】

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】

④【R5年出題】 〇

・配偶者の遺族基礎年金について

配偶者の遺族基礎年金は、子が「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。」は、子の加算額が減額されます。(法第39法第3項第3号)

問題文のように、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子(=配偶者以外の者の養子)となった場合は、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。

・子の遺族基礎年金について

「養子となったとき」は遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、「直系血族又は直系姻族の養子」となったときは失権しません。問題文の子は、直系血族又は直系姻族の養子となっていますので、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しません。

⑤【R7年出題】

夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

遺族基礎年金の受給権を有する妻が、「直系姻族と養子縁組」しても、妻の受給権は消滅しません。

子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されます。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法「時効」

R8-107 12.09

国年の時効|「基本権」と「支分権」など

国民年金法の時効には、「2年」と「5年」があります。

特に、「年金給付」と「死亡一時金」の違いに注意しましょう。

国民年金の「給付」のうち、「年金給付」の時効は5年ですが、「死亡一時金」の時効は2年です。

条文を読んでみましょう。

法第102条 ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ② 年金給付を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 ➂ 年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法第31条の規定を適用しない。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |

<給付の時効について>

・年金給付を受ける権利(基本権)→ 支給すべき事由が生じた日から5年

・支分権 → 支払期月の翌月の初日から5年

・死亡一時金 →行使することができる時から2年

過去問を解いてみましょう

①【H27年出題】※改正による修正あり

年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】

①【H27年出題】 ×

「死亡一時金」の時効が誤りです。

・年金給付を受ける権利 → その支給すべき事由が生じた日から5年

・死亡一時金を受ける権利 → 行使することができる時から2年

②【R2年出題】

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】

②【R2年出題】 〇

支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利の時効の起算点は「支払期月の翌月の初日」です。

➂【R7年出題】

保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

第102条第5項で、「保険料その他この法律の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する。」と規定されています。

保険料の徴収権の時効は、納期限の翌日から2年ですが、厚生労働大臣による督促は「時効の更新の効力」を有します。時効の進行がゼロに戻りますので、2年では消滅しません。

④【R7年出題】

失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

死亡一時金の時効の起算日は、「死亡日の翌日」です。

「失踪宣告」を受けた者に係る消滅時効の起算日については、「死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日」とされています。

ただし、「死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止の考え方に立って、一定期間加入したが、年金給付を受けることなく亡くなった方に対して一定の金額を支給するものである」ことを踏まえ、「失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する」とされています。

(平26.3.27年管管発0327第2号)

⑤【R7年出題】

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

「障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない」場合で、その後に障害の程度が増進したときは、「障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に事後重症の障害基礎年金の支給を請求する」ことによって事後重症の障害基礎年金を受けることができます。

事後重症の障害基礎年金は請求によって受給権が発生します。障害認定日から5年を経過する前に行わなければならないという規定はありません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法「保険料免除」

R8-106 12.08