合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

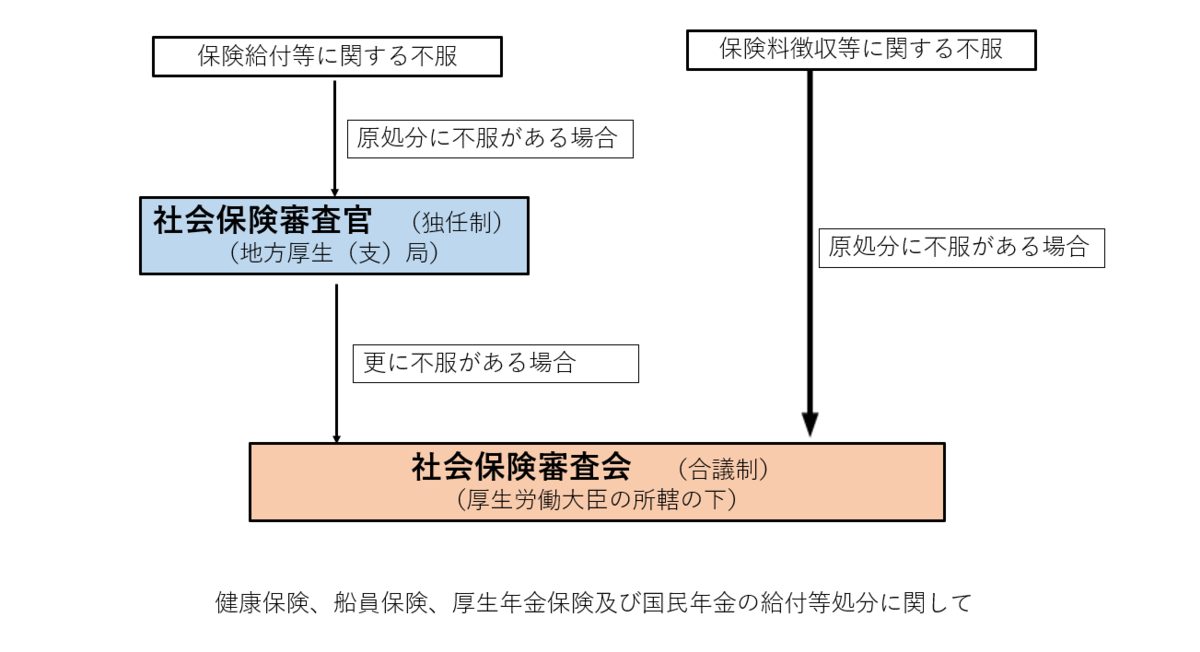

社会保険に関する一般常識「社会保険審査官及び社会保険審査会法」

R8-134 01.05

社会保険審査官及び社会保険審査会法について

今回は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」をみていきます。

・社会保険審査官について

→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます

厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命します

・社会保険審査会について

→ 厚生労働大臣の所轄の下に置かれます

委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します

審査会は、委員長及び委員5人をもって組織されます

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。

【解答】

①【R7年出題】 ×

「被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2年」を経過したときは、することができない。」となります。

(法第4条第2項)

②【R2年出題】

審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

【解答】

②【R2年出題】 〇

審査請求は、「文書のみならず口頭でも」することができます。

(法第5条第1項)

➂【R7年出題】

審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

【解答】

➂【R7年出題】 〇

審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが、審査請求の取下げは、「文書で」しなければならないとされています。

(法第12条の2)

④【R2年出題】

審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

【解答】

④【R2年出題】 〇

審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限られます。

(法第5条の2)

⑤【R7年出題】

審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

「審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。」とされています。

(法第12条)

⑥【H29年出題】

社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

「社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」とされています。

(法第2条)

⑦【R5年出題】

社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

【解答】

⑦【R5年出題】 〇

社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます。

(法第1条、第2条)

⑧【R7年出題】

社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。

【解答】

⑧【R7年出題】 〇

社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織され、合議制です。

(法第20条、第21条)

⑨【R7年出題】

社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

【解答】

⑨【R7年出題】 〇

社会保険審査会は、「公開審理」が原則です。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができます。

(法第37条)

⑩【R5年出題】

社会保険審査会は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

【解答】

⑩【R5年出題】 〇

社会保険審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱います。

また、「審査会の合議は、公開しない。」とされています。

(法第27条、第42条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「介護保険法」

R8-132 01.03

地域包括ケアシステム|地域で包括的な支援・サービスを提供する体制

今回のテーマは「地域包括ケアシステム」です。

さっそく令和7年の問題を解いてみましょう

①【R7年出題】

いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる令和22(2040)年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。

【解答】

①【R7年出題】 〇

「「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。」とされています。

(参照:令和6年版厚生労働白書)

②【R7年出題】

「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされている。

【解答】

②【R7年出題】 〇

要介護認定を受けようとする被保険者は、「地域包括支援センター」に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされています。

(令和6年版厚生労働白書、介護保険法第27条第1項)

なお、地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」と定義されています。(介護保険法第115条の46第1項)

過去問も解いてみましょう

【令和元年選択式】

介護保険法第115条の46第1項によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、< A >を包括的に支援することを目的とする施設とされている。

<選択肢>

⑰ その地域における医療及び介護

⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進

⑲ 地域住民との身近な関係性の構築

⑳ 要介護状態の軽減又は悪化の防止

【解答】

<A> ⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「国民年金の歴史」

R8-131 01.02

国民年金の歴史|無拠出制・拠出制の実施、基礎年金の導入

年金の学習に欠かせない「国民年金の歴史」をみていきましょう

令和7年の問題を解いてみましょう

【社一R7年出題】

核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに、平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。

【解答】

【社一R7年出題】 ×

基礎年金が導入されたのは、平成元年ではなく、「昭和60(1985)年改正」です。

「当時、我が国の公的年金制度は大きく3種8制度に分立し、給付と負担の両面で制度間の格差や重複給付などが生ずるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤が不安定になるという問題が生じていた。このため、全国民共通の基礎年金を創設するとともに、厚生年金等の被用者年金を基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成した。

基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。」とされています。

昭和34(1959)年 | 国民年金法制定 |

昭和34(1959)年11月 | 無拠出制の福祉年金制度の実施 |

昭和36(1961)年4月 | 拠出制の国民年金制度の実施(国民皆年金の実現) |

昭和61(1986)年4月 | 基礎年金の導入(昭和61年4月~新法) |

(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)

過去問をどうぞ!

【国年H19年出題】

国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】

【国年H19年出題】 ×

「国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年「10月」でなく「11月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。」となります。

なお、「福祉年金」については、「高齢のため受給に必要な加入期間を満たせない人や、すでに障害のある人等に対して、無拠出の老齢福祉年金、障害福祉年金及び母子福祉年金等を支給することとし、その費用は全額国庫で負担することとした。」とされています。

(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」

R8-130 01.01

高齢者医療確保法|子育てを社会全体で支援する~出産育児支援金

まず、令和7年の問題からみていきましょう

【R7年出題】

出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6年(2024)年度から導入することとした。

【解答】

【R7年出題】 〇

・子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みが導入されています。

(令和6年版厚生労働白書より)

◇◇◇もう少し詳しくみていきましょう◇◇◇

① 後期高齢者医療の被保険者は、保険料を負担しています。

「保険料率」の定め方について、条文を読んでみましょう

法第104条第3項(令和8年4月改正) 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、 第117条第2項の規定による拠出金(特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金)及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |

※少子化を克服し、子育てを全世代で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されています。

②「支援」の流れについて条文を読んでみましょう

★ 後期高齢者医療制度で、保険者(国保・健保組合・協会けんぽ・共済組合)の出産育児一時金の費用の一部を支援するイメージで読んでください。

法第124条の2 (出産育児支援金の徴収及び納付義務) ① 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」)は、第139条第1項第3号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。 → 第139条第1項第3号の業務 「後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務」 → 「保険者」 全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団 ② 後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。

法第124条の4 (出産育児交付金) ① 支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 ② ①の出産育児交付金は、支払基金が徴収する出産育児支援金をもって充てる。

法第124条の5 (出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務) ① 支払基金は、第139条第1項第3号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。 ② 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「船員保険法」

R8-090 11.22

船員保険の行方不明手当金

船員保険法の「行方不明手当金」をみていきましょう

行方不明手当金について条文を読んでみましょう

法第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。

法第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

法第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。

法第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |

過去問を解いてみましょう

①【H28年出題】

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

【解答】

①【H28年出題】 〇

行方不明手当金は

・被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき

・被扶養者に対し支給されます。

・行方不明の期間が1か月未満であるときは、支給されません

・行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません

②【R7年出題】

船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。

【解答】

②【R7年出題】 ×

行方不明手当金の額は1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額です。

➂【H23年出題】

被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。

【解答】

➂【H23年出題】 ×

行方不明となった日「の翌日」から起算して「3か月」が限度とされます。

④【R3年選択式】

船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

【解答】

④【R3年選択式】

<A> 被扶養者

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

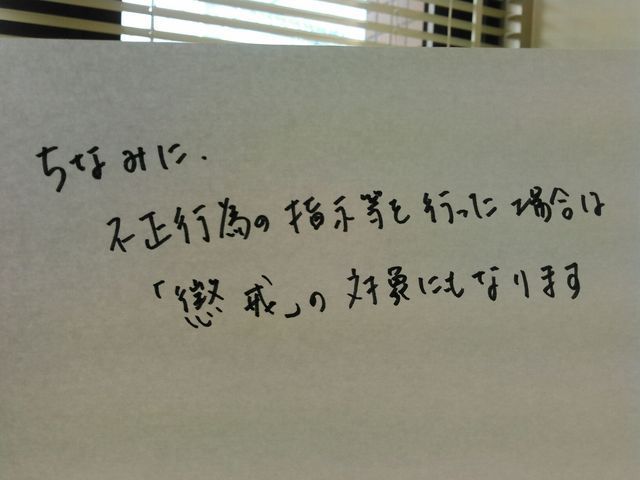

社会保険に関する一般常識「社会保険労務士法」

R8-055 10.18

社会保険労務士の業務など

今回は、社会保険労務士法をみていきます。

問題を解きながらポイントをつかみましょう。

では、過去問を解いていきましょう

①【R7年出題】

社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。

【解答】

①【R7年出題】 ×

「提出に関する手続を代わつてする」=提出手続を代行することは、申請書等の提出手続の際、行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。

(昭61.10.1庁保発第40号)

②【R7年出題】

特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。

【解答】

②【R7年出題】 〇

社労士法第2条第1項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務を「紛争解決手続代理業務」といいます。紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限って行うことができます。

「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の紛争調整委員会におけるあっせんの手続、「障害者雇用促進法」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「男女雇用機会均等法」、「労働者派遣法」、「育児・介護休業法」、「短時間労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について、紛争の当事者を代理することは、紛争解決手続代理業務の一つです。(法第2条第1項第1号の4)

また、紛争解決手続代理業務には次の事務が含まれます。(法第2条第3項)

① 第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。

② 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。

➂ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。

➂【R7年出題】

社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

「社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会」に限りません。

条文を読んでみましょう

第25条の3の2 (懲戒事由の通知等) ① 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 ② 何人も、社会保険労務士について、法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 |

問題文の場合、「適当な措置をとるべきことを求めることができる」のは、「何人も」となります。

④【R7年出題】

社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる。

【解答】

④【R7年出題】 ×

「社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。」と規定されています。社会保険労務士でない者は、社会保険労務士法人の社員になることはできません。

(法第25条の8第1項)

⑤【R7年出題】

社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

「社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。」とされています。

自己若しくは第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできません。

(法第25条の18第1項)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「確定拠出年金法」

R8-054 10.17

確定拠出年金「個人型年金」のポイント!

確定拠出年金法のポイントをみていきます。

確定拠出年金には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。

今回は、「個人型」を重点的にみていきます。

まず、用語の定義を確認しましょう。

企業型 | 個人型 |

厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する | 国民年金基金連合会が実施する |

「企業型年金加入者」→事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者 | 「個人型年金加入者」→掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者 |

「確定拠出年金運営管理業」→運営管理業務の全部又は一部を行う事業 ①記録関連業務 ②運用関連業務(運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供) | |

過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

【解答】

①【H21年出題】 ×

個人型年金とは、企業年金連合会ではなく「国民年金基金連合会」が実施する年金制度をいいます。

(法第2条第3項)

②【H30年出題】

第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。(平成29年版厚生労働白書を参照している)

【解答】

②【H30年出題】 〇

個人型確定拠出年金の加入者の範囲は、基本的に20歳以上60歳未満の全ての方となっています。(平成29年版厚生労働白書)

「個人型年金加入者」について条文を読んでみましょう。

第62条 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 (1) 国民年金法の第1号被保険者 ※国民年金の保険料を免除されている者は除かれます ただし、障害基礎年金の受給権者であることにより、法定免除の適用を受けている者は加入できます (2) 国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等は除かれます) (3) 国民年金法の第3号被保険者 (4) 国民年金法の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の者又は20歳以上65歳未満の海外居住者が対象) |

➂【R3年出題】

国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】

➂【R3年出題】 〇

国民年金第3号被保険者も個人型年金加入者となることができます。「国民年金基金連合会」に申し出の部分もポイントです。

(法第62条第1項)

④【R7年出題】

確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。

【解答】

④【R7年出題】 ×

個人型年金加入者となることはできません。

条文を読んでみましょう

法第62条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、個人型年金加入者としない。 (1) 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 (2) 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者 |

⑤【R6年出題】

個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】

⑤【R6年出題】 〇

・ 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出します。

・ 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更します。

(法第68条)

⑥【R7年出題】-

個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。

【解答】

⑥【R7年出題】 ×

個人型年金の給付は、「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」です。

当分の間、「脱退一時金」を請求することができます。

⑦【R7年出題】

確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

【解答】

⑦【R7年出題】 ×

国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に「委託することができる」ではなく「委託しなければならない」です。

また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができます。

(法第60条)

⑧【R7年出題】

個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】

⑧【R7年出題】 〇

個人型年金加入者期間を計算する場合には、「月」によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。

(法第63条)

⑨【R7年出題】

国民年金基金連合会は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

【解答】

⑨【R7年出題】 ×

個人型年金規約の見直しは、「少なくとも10年ごと」ではなく「少なくとも5年ごと」に必要です。

(法第59条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」

R8-037 9.30

高齢者医療確保法の基本問題を解いてみる

「後期高齢者医療」では、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行います。

事務を処理するため、後期高齢者医療広域連合が設けられています。

条文を読んでみましょう。

法第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 |

※保険料徴収などの窓口業務は、地域住民の身近な存在である市町村が担います。

では、問題を解いてみましょう

①【R7年出題】

後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】

①【R7年出題】 ×

都道府県は入りません。

条文を読んでみましょう。

法第48条 後期高齢者医療広域連合及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 |

後期高齢者医療の制度の運営は広域化を図るため、後期高齢者医療広域連合が事務を処理しますが、保険料徴収などの窓口業務は身近な市町村が行っています。

後期高齢者医療広域連合及び市町村は、特別会計を設けなければなりません。

②【R7年出題】

後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。

【解答】

②【R7年出題】 ×

後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の者のみではありません。

条文を読んでみましょう。

法第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 (1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 (2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの |

➂【R7年出題】

高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。

【解答】

➂【R7年出題】 ×

後期高齢者医療広域連合ではなく、「市町村」の条例で定めます。

保険料の徴収の事務は「市町村」が担うことに注意しながら条文を読んでみましょう。

第104条第1項 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金及び出産育児支援金並びに感染症の予防及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 第105条 市町村は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他この章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)を納付するものとする。 第106条 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。 |

※保険料の徴収の方法には、「特別徴収」=年金から天引きする方法と「普通徴収」=個別に納付する方法があります。

第108条 ① 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ➂ 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 第109条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。 |

④【R7年出題】

高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

【解答】

④【R7年出題】 〇

高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。

⑤【R7年出題】

後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

その日の翌日からではなく、「その日」からその資格を喪失します。

後期高齢者医療の被保険者の資格喪失の時期について条文を読んでみましょう。

法第53条 ① 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日若しくは第50条第2号の状態(65歳以上75歳未満で障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた)に該当しなくなった日又は第51条第2号に掲げる者(後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者)に該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 ② 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第51条第1号(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者)に該当するに至った日から、その資格を喪失する。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「国民健康保険法」

R8-020 9.13

国民健康保険の保険給付「法定」と「任意」

国民健康保険の保険給付には、「法定給付」と「任意給付」があります。

法定給付 | 絶対的必要給付 | 療養の給付など(必須) |

相対的必要給付 | 出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付 ・国民健康保険上、「行うものとする」 ・ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 | |

任意給付 | 傷病手当金の支給その他の保険給付 ・行うことができる (給付を行うかどうか、給付内容は任意) | |

過去問を解いてみましょう

①【H26年出題】※改正による修正あり

市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

①【H26年出題】 ×

「移送費」は法定給付の絶対的必要給付ですので、支給は必須です。

「市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。」と規定されています。

(法第54条の4)

②【R7年出題】

国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。

【解答】

②【R7年出題】 ×

市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、「移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する」となります。

③【H26年出題】※改正による修正あり

市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

【解答】

③【H26年出題】 ×

葬祭費の支給若しくは葬祭の給付は必須ではなく、法定給付の相対的必要給付です。

市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、「葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」となります。

(法第58条第1項)

④【H26年出題】※改正による修正あり

市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる

【解答】

④【H26年出題】 〇

傷病手当金は「任意給付」です。

傷病手当金の支給を「行うことができる」となります。

(法第58条第2項)

⑤【R1年出題】

市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

⑤【R1年出題】 〇

出産育児一時金の支給、葬祭料の支給、葬祭の給付は、法定給付の相対的必要給付です。

(法第58条第1項)

⑥【R7年出題】

国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。

【解答】

⑥【R7年出題】 〇

→ 出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。

→ 傷病手当金の支給を行うことができる。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和7年選択式(社会保険に関する一般常識)から学ぶ

R8-009 9.02

国年保険料納付状況・高齢者医療確保法・介護保険法・確定給付企業年金法・白書

社会保険に関する一般常識の選択式については、令和7年は、5つのテーマから出題されています。

順番にみていきましょう

【R7年選択式】

【R7年選択式】

厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、< A >%となっている。

<選択肢>

① 53.1 ② 68.1 ③ 83.1 ④ 98.1

【解答】

<A> ③ 83.1

今回の問題は、「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」ですが、令和7年6月に「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」が公表されていますので、最新のデータを読んでみます。

「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」のポイント!

・第1号被保険者の令和6年度の最終納付率(令和4年度分保険料)は、84.5%となっています。前年度から1.5ポイント増加し、平成24年度の最終納付率(平成22年度分保険料)64.5%から20.0 ポイント増加し、12年連続で上昇しています。

・平成22年1月に発足した日本年金機構では、発足当初60%台であった最終納付率について、80%台の安定的確保とその持続的向上を目指して取組を実施した結果、最高値を更新しています。(3年連続で80%台)

解き方のヒントについて

国民年金の保険料を納付しやすい取り組みが様々行われていること(口座振替やコンビニ納付など)で、納付率を考えてみるとよいと思います。

【R7年選択式】

【R7年選択式】

高齢者医療確保法第4条第1項では、「< B >は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。

<選択肢>

⑥ 国 ⑦ 後期高齢者医療広域連合 ⑮ 地方公共団体 ⑳ 保険者

【解答】

<B> ⑮ 地方公共団体

高齢者医療確保法では、「国の責務」、「地方公共団体の責務」、「保険者の責務」、「医療の担い手等の責務」が定められています。

「国」の責務のキーワードは、「国民の高齢期における医療」、「関連施策を積極的に推進しなければならない。」です。(第3条)

「地方公共団体の責務」のキーワードは、「住民の高齢期における医療」、「所要の施策を実施しなければならない。」です。(第4条)

「保険者」の責務のキーワードは、「加入者の高齢期における健康の保持」、「高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。」です。(法第5条)

なお、「後期高齢者医療広域連合」は、後期高齢者医療の事務を処理するために、設けられたものです。

【R7年選択式】

【R7年選択式】

介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、< C >に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。

<選択肢>

⑤ 医療との連携 ⑫ 事業者又は施設との連携 ⑱ 被保険者の心身の状況

⑲ 被保険者の自立した日常生活

【解答】

<C> ⑤ 医療との連携

★介護保険法第2条第2項は、平成20年に択一式でも出題されています。

介護保険法の総則の部分は毎年のように出題されていますので、択一式でも選択式でも対応できるようにしましょう。

【R7年選択式】

【R7年選択式】

確定給付企業年金法第60条第2項では、「< D >は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。

<選択肢>

⑧ 最低積立基準額 ⑭ 責任準備金の額 ⑯ 積立金の額 ⑰ 積立上限額

【解答】

<D> ⑭ 責任準備金の額

用語の定義を確認しましょう。

法第59条 (積立金の積立て) 事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。 法第60条 (積立金の額) ① 積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。 ② 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 ③ 最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 |

■責任準備金は、「今後とも年金制度を継続するとした場合に現在保有しておくべき積立金」です。(継続基準といいます)

■最低積立基準額は、「現時点で年金制度を終了させるとした場合に加入者等の給付を賄うことのできる積立金」です。(非継続基準といいます)

(参考 厚生労働省「確定給付企業年金の積立基準について」)

【R7年選択式】

【R7年選択式】

令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「< E >」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。

<選択肢>

⑨ 資産所得倍増プラン ⑩ 生涯現役計画 ⑪ 所得倍増プラン

⑬ 人生100年計画

【解答】

<E> ⑨ 資産所得倍増プラン

(令和6年厚生労働白書)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

当日の最終チェック

R7-361 8.24

いよいよ当日です!社一の第1条をチェックします

当日です! 100%の力が発揮できるよう、祈っています。 一つずつ、落ち着いて取り組んでくださいね。 応援しています! |

社一の法律の第1条を総ざらいしましょう。

★国民健康保険法 第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

★高齢者の医療の確保に関する法律 第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

★船員保険法 第1条 (目的) この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

★介護保険法 第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

★確定給付企業年金法 第1条 (目的) この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

★確定拠出年金法 第1条 (目的) この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

★児童手当法 第1条 (目的) この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

★社会保険労務士法 第1条 (目的) この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険労務士法に出てくる数字

R7-358 08.21

意外と問われる社会保険労務士法の数字

社会保険労務士法で問われる数字をチェックしましょう。

過去問からどうぞ!

①【R4年出題】

懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

【解答】

①【R4年出題】 〇

「3年」をおぼえましょう。

条文を読んでみましょう。

法第5条 (欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 (1) 未成年者 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3) 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (4) この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの (5) 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの (6) 第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (7) 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者 (8) 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの (9) 税理士法の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの |

②【R2年出題】

社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。

【解答】

②【R2年出題】 ×

「60万円」ではなく「120万円」です。

条文を読んでみましょう。

「紛争解決手続代理業務」について(法第2条第1項1号の4~1号の6) ① 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに「障害者の雇用の促進等に関する法律」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。 ② 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 ③ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 |

※③について

単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は120万円となります。

③【R5年出題】

他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

【解答】

③【R5年出題】 ×

「1年間」ではなく「2年間」保存しなければなりません。

条文を読んでみましょう。

法第19条 (帳簿の備付け及び保存) ① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 ② 開業社会保険労務士は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。 |

④【H24年選択式】

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。

なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。

④【H24年選択式】

<A> 2年間

<B> 100万円以下の罰金

⑤【H15年出題】

社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。

【解答】

⑤【H15年出題】 ×

・労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為(第15条不正行為の指示等の禁止)

→ 罰則が科せられます

・信用又は品位を害するような行為(第16条信用失墜行為の禁止)

→ 罰則は科せられません。

ポイント!

第15条違反については、社会保険労務士法で最も重い罰則が科せられます。

第32条 第15条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 |

⑥【H15年出題】

開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

⑥【H15年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

第21条 (秘密を守る義務) 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。 |

第21条に違反した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。

(法第32条の2)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「横断編」

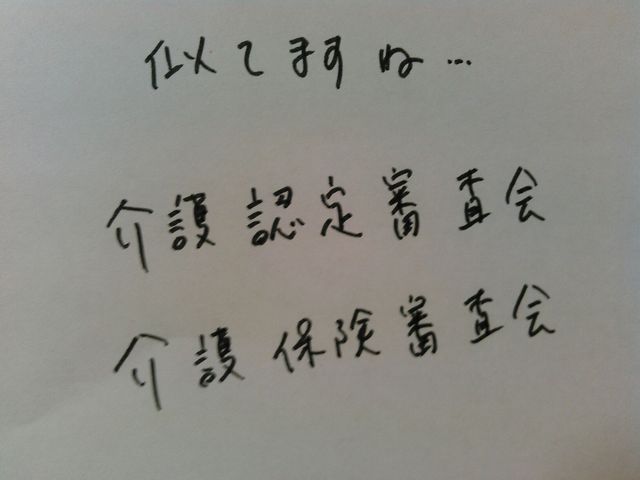

R7-346 08.09

社一横断「都道府県」それとも「市町村」?

例えば、介護保険法では、介護認定審査会は「市町村」に置かれます。また、介護保険審査会は、「都道府県」に置かれます。

よく似た名称が出てきますし、「市町村」か「都道府県」かを問う問題も繰り返し出題されます。

今回は、よく出題される個所を横断的にみていきます。

条文を読んでみましょう。

★国民健康保険法

法第11条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会) ① 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 ② 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

第91条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第92条 (審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。 第93条 (組織) ① 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。 ② 委員は、非常勤とする。 |

★高齢者医療確保法

第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 第49条 (特別会計) 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

第104条 (保険料) 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

第128条 (審査請求) ① 後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

第129条 (審査会の設置) 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。 |

★介護保険法

第14条 (介護認定審査会) 第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。 第15条 (委員) ① 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 ② 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。 第16条 (共同設置の支援) ① 都道府県は、認定審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 ② 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

第183条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第184条 (介護保険審査会の設置) 介護保険審査会は、各都道府県に置く。 第185条 (組織) ① 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。 (1) 被保険者を代表する委員 3人 (2) 市町村を代表する委員 3人 (3) 公益を代表する委員 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数 ② 委員は、都道府県知事が任命する。 ③ 委員は、非常勤とする。 |

過去問をどうぞ!

★国民健康保険法

①【H18年出題】

国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】

①【H18年出題】 ×

審査請求は、社会保険審査会ではなく「国民健康保険審査会」に対して行います。

②【R6年出題】

国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。

【解答】

②【R6年出題】 ×

「保険医又は保険薬剤師を代表する委員」が誤りです。

国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織されます。

★高齢者医療確保法

①【R5年出題】

都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

【解答】

①【R5年出題】 ×

最初の「都道府県は」が誤りです。

後期高齢者医療広域連合を設けるのは都道府県ではなく、「市町村」です。

②【H23年出題】※改正による修正あり

都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】

②【H23年出題】 ×

「都道府県及び市町村(特別区を含む。)は」が誤りです。

後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないのは、「市町村(特別区を含む。)」です。

(第104条)

③【H22年出題】

都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】

③【H22年出題】 ×

「後期高齢者医療広域連合及び市町村」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない、となります。

(第49条)

④【H25年出題】※改正による修正あり

後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】

④【H25年出題】 ×

「社会保険審査会」ではなく「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができる、となります。

⑤【R4年出題】※改正による修正あり

後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【解答】

⑤【R4年出題】 〇

「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができます。

★介護保険法

①【H29年出題】

介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

【解答】

①【H29年出題】 〇

介護認定審査会は、市町村から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされています。

(第27条第5項)

②【R3年出題】

介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。

【解答】

②【R3年出題】 ×

介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。」とされています。

③【H27年出題】

市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。

【解答】

③【H27年出題】 ×

市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができます。

④【R3年出題】

介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。

【解答】

④【R3年出題】 〇

介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければなりません。

⑤【R5年出題】

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」という規定はありません。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識(給付を比較してみましょう)

R7-345 08.08

給付について(確定給付企業年金法・確定拠出年金法)

確定給付企業年金法と確定拠出年金法の「給付」をみていきます。

最初に、それぞれの給付の種類を確認しましょう。

過去問をどうぞ!

(確定給付企業年金法)

【H26年出題】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

【解答】

【H26年出題】 〇

・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う

・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)

(第29条)

(確定拠出年金法)

【H20年出題】

企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】

【H20年出題】 〇

確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。

また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。

では、給付の内容をみていきます。

過去問をどうぞ!

(確定給付企業年金法)

①【H26年出題】

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

【解答】

①【H26年出題】 〇

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「事業主等」が裁定します。

ちなみに「事業主等」とは、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金「基金型企業年金」を実施する場合にあっては、企業年金基金)のことです。

(法第30条)

②【H26年出題】

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】

②【H26年出題】 〇

ポイントを穴埋めで確認しましょう。

↓

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、<A>にわたり、<B>以上定期的に支給するものでなければならない。

<A> 終身又は5年以上

<B> 毎年1回

(第33条)

次は、「老齢給付金」の問題です。

まず、条文を読んでみましょう。

第36条 (支給要件) ① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 ② 規約で定める要件は、次に掲げる要件(「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。 (1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 (2) 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 ③ 前項(2)の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。 ④ 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

第38条 (支給の方法) ① 老齢給付金は、年金として支給する。 ② 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。

第40条 (失権) 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 (1) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 (2) 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 (3) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。 |

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

【解答】

①【H26年出題】 〇

規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならないとされています。

②【H26年出題】

老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。

【解答】

②【H26年出題】 ×

老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができます。

③【H30年選択式】

確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。

(1) < A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。

(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。

また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

【解答】

③【H30年選択式】

<A> 60歳以上70歳以下

<B> 50歳未満

④【R2年出題】

老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

【解答】

④【R2年出題】 ×

老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が「死亡したとき」、老齢給付金の「支給期間が終了したとき」と、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」に消滅します。

次は脱退一時金の問題です。

【R3年選択式】

確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、< A >を超える加入者期間を定めてはならないとされている。

【解答】

【R3年選択式】

<A> 3年

(確定拠出年金法)

①【R5年出題】

企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

【解答】

①【R5年出題】 〇

ポイントを穴埋めで確認しましょう。

↓

企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく< A >に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

<A> 75歳

(第34条)

②【R1年選択式】

確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について < A >までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。

【解答】

②【R1年選択式】

<A> 障害認定日から75歳に達する日の前日

③【H29年出題】

確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

【解答】

③【H29年出題】 ×

確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができます。

この要件においては、通算拠出期間が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であることとされています。

政令で定める期間内は1月以上5年以下、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については25万円以下とされています。

ポイントを穴埋めで確認しましょう。

↓

確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については<A>であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が<B>であることとされている。

<A> 1月以上5年以下

<B> 25万円以下

(附則第3条、令第60条)

ちなみに、個人型年金に加入していた者の脱退一時金を請求するための要件として、他に、「60歳未満であること」などもあります。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識(比較してみましょう)

R7-344 08.07

保険料の比較(高齢者医療確保法と介護保険法)

最初に、「高齢者医療確保法」と「介護保険法」の財源を確認しましょう。

★高齢者医療確保法の「後期高齢者医療」の財源について

公 費(約5割) | |

保険料(約1割) | 後期高齢者支援金(約4割) |

※後期高齢者(原則75歳以上)の保険料で負担する割合(後期高齢者負担率)

→令和6・7年度は12.67%

★介護保険法の財源について

公費(50%) |

保険料(50%) |

第1号被保険者→23%

第2号被保険者→27%

今回は、「保険料」をみていきます。

★後期高齢者医療の保険料について条文を読んでみましょう。

高齢者医療確保法第104条 (保険料) ① 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。 ③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【R5年出題】

市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

【解答】

①【R5年出題】 ×

「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収」の定義が逆です。

・市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付します。

「市町村による保険料の徴収」について条文を読んでみましょう。

第107条第1項 市町村による保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。 |

②【R4年出題】

後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

【解答】

②【R4年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

第108条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) ① 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |

③【H30年出題】

高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収でなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

【解答】

③【H30年出題】 ×

後期高齢者医療制度の保険料が年金から特別徴収されるのは、年間の年金額が18万円以上の場合です。

ただし、同一の月に徴収されると見込まれる後期高齢者医療の保険料と介護保険の保険料の合計が、老齢年金等給付の額の2分の1を超える場合等は、「特別徴収」の対象にはなりません。「普通徴収」の対象となります。

「口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない」ことはありません。

(令第22条、第23条)

④【H23年出題】※改正による修正あり

保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】

④【H23年出題】 ×

「おおむね5年」ではなく、「おおむね2年」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。

★介護保険の保険料について条文を読んでみましょう。

介護保険法第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。

第131条 (保険料の徴収の方法) 保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。

第132条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) ① 第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |

過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】

①【H21年出題】 〇

保険料を徴収するのは「市町村(特別区を含む)」です。

保険料が課されるのは、「第1号被保険者」です。

②【R3年出題】

市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

【解答】

②【R3年出題】 ×

市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者からは保険料を徴収しません。

第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険料と一緒に徴収し、医療保険者から納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付しています。

③【R3年出題】

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。

【解答】

③【R3年出題】 ×

配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。

④【H30年選択式】

介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】

④【H30年選択式】

<A> 3年

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識(国民健康保険法)

R7-343 08.06

国民健康保険法の制度について

国民健康保険法の目的などをみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

第2条 (国民健康保険) 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

第3条 (保険者) ① 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 ② 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

第4条 (国、都道府県及び市町村の責務) ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 |

過去問をどうぞ!

<目的>

【R6年選択式】

国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >に寄与することを目的とする。」と規定している。

【解答】

【R6年選択式】

<A> 社会保障及び国民保健の向上

<保険者>

【R2年選択式】

国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、< A >の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

【解答】

【R2年選択式】

<A> 1又は2以上の市町村

【R4年出題】

国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

【解答】

【R4年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

第17条 ① 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 ② 認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 |

問題文の「10人以上」と「100人以上」が誤りです。

また、「都道府県知事の認可」もポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。

【H28年出題】

国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

【解答】

【H28年出題】 〇

国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。

<国、都道府県及び市町村の責務>

【R1年選択式】

国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、< A >、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。

【解答】

【R1年選択式】

<A> 安定的な財政運営

【R6年出題】

市町村(特別区を含む。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

【解答】

【R6年出題】 ×

市町村(特別区を含む。)ではなく「都道府県」の責務です。

<被保険者>

被保険者について条文を読んでみましょう。

第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。

第6条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。 (1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 (2) 船員保険法の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (5) 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 (6) 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 (7) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。(ただし以下省略) (8) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 (9) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 (10) 国民健康保険組合の被保険者 (11) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

第7条 (資格取得の時期) 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。

第8条 (資格喪失の時期) ① 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 ② 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至った日から、その資格を喪失する。 |

【R3年出題】

生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

【解答】

【R3年出題】 ×

生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にはなりません。(その保護を停止されている世帯を除きます。)

【H20年出題】※改正による修正あり

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】

【H20年出題】 〇

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。

【H20年出題】※改正による修正あり

国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】

【H20年出題】 〇

国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。

【R3年出題】

都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

【解答】

【R3年出題】 ×

都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法第6条各号(適用除外)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得します。「翌日」が誤りです。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識は「比較」が有効

R7-342 08.05

確定給付企業年金法・確定拠出年金法を比較してみましょう

確定拠出年金法は「平成13年10月」、確定給付企業年金法は「平成14年4月」から施行された法律です。

過去問で比較しながら覚えていきましょう。

★目的条文の比較

(確定給付企業年金法)

【H19年出題】

確定給付企業年金法とは、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。

【解答】

【H19年出題】 ×

問題文は、「確定拠出年金法」の目的です。

確定給付企業年金法は、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受ける」仕組みです。

(確定給付企業年金法第1条)

(確定拠出年金法)

【H18年出題】

この法律において、「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。

【解答】

【H18年出題】 ×

問題文は「確定給付企業年金法」の目的です。

「確定拠出年金」とは、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける」ことができるようにする仕組みです。

(確定拠出年金法第1条)

★用語の定義を比較

(確定給付企業年金法)

【H28年出題】

確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。

【解答】

【H28年出題】 ×

確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、第4号厚生年金被保険者が含まれます。

条文を読んでみましょう

第2条 ① 「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいう。 ③ 「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。 |

(確定拠出年金法)

【R3年出題】

国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】

【R3年出題】 〇

・「確定拠出年金」には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。

「企業型年金」→厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施

「個人型年金」→「国民年金基金連合会」が実施

・「企業型年金加入者」

→ 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者

第1号等厚生年金被保険者=第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者

・「個人型年金加入者」

→ 国民年金法第1号被保険者

法定免除(生活保護法の生活扶助を受ける者に限る。)、申請全額免除、一部免除を受ける者を除く。

→ 国民年金法第2号被保険者

企業型掛金拠出者等を除く。

→ 国民年金法第3号被保険者

→ 国民年金法任意加入被保険者

20歳以上60歳未満の老齢給付等を受けることができるものを除く。

★給付の種類を比較

(確定給付企業年金法)

【H26年出題】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

【解答】

【H26年出題】 〇

・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う

・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)

(第29条)

【H30年選択式】

確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。

(1) 老齢給付金

(2) < A >

【解答】

【H30年選択式】

<A> 脱退一時金

【R4年出題】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

【解答】

【R4年出題】 ×

「障害給付金」については、「規約で定めるところにより、給付を行うことができる」となります。

(確定拠出年金法)

【H20年出題】

企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】

【H20年出題】 〇

確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。

また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。

★掛金の拠出を比較

(確定給付企業年金法)

【H28年出題】

事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

【解答】

【H28年出題】 ×

「事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。」とされています。

また、事業主は、掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとされています。

(第55条第1項、第56条第1項)

【R2年出題】

加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。

【解答】

【R2年出題】 ×

「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。」とされています。加入者が、掛金の全部を負担することはできません。

(第55条第2項)

(確定拠出年金法)

【R3年出題】

企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

【解答】

【R3年出題】 〇

企業型年金については、事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出します。

(第19条第1項)

【R6年出題】

企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

【解答】

【R6年出題】 〇

企業型年金加入者は、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができるとされています。

(第19条第3項)

【R3年出題】

企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】

【R3年出題】 〇

・「事業主掛金」の額は、企業型年金規約で定めるものとされています。(ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とされています。

・「企業型年金加入者掛金」の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更するとされています。

(第19条第2項、第4項)

【R5年出題】

個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。

【解答】

【R5年出題】 ×

個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するとされています。

(第68条第1項)

【R6年出題】

個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】

【R6年出題】 〇

個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。

(第68条第2項)

【R2年選択式】

国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

【解答】

【R2年選択式】

<A> 48,000

国民年金第1号被保険者の拠出限度額は月額68,000円です。ただし、国民年金基金の掛金を納付している場合は、その額を控除した額となります。

そのため、68,000円−20,000円=48,000円となります。

(令第36条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

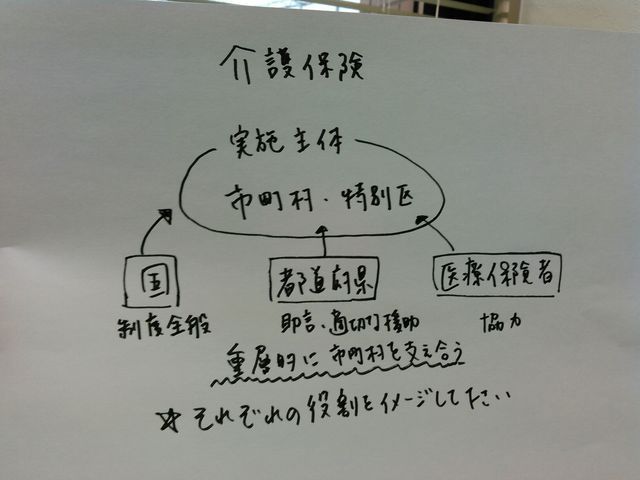

社会保険に関する一般常識「介護保険法」

R7-339 08.02

介護保険法の制度について

介護保険は、平成12年4月に施行された社会保険です。

被保険者になるのは、40歳以上の者です。

では、目的条文などを読んでみましょう。

第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 ① 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。 ② 保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 ③ 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 ④ 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【H27年選択式】

介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、< A >並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< B >に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

【解答】

①【H27年選択式】

<A> 機能訓練

<B> 国民の共同連帯の理念

②【R5年出題】

都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

【解答】

②【R5年出題】 ×

「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」ではなく、介護保険を行うのは、「市町村(特別区を含む。)」です。

(法第3条)

③【H27年出題】

市町村又は特別区(以下「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

【解答】

③【H27年出題】 ×

「市町村又は特別区」ではなく「国」の責務です。

条文を読んでみましょう。

第5条 (国及び地方公共団体の責務) ① 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 ② 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 ③ 都道府県は、助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。 ④ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。 ⑤ 国及び地方公共団体は、④に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。 |

④【R1年出題】

市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

【解答】

④【R1年出題】 〇

市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする「市町村介護保険事業計画」を定めます。

条文を読んでみましょう。

第116条第1項 (基本指針) 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

第117条第1項 (市町村介護保険事業計画) 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。 |

⑤【H29年選択式】

介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して< A >とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。

【解答】

⑤【H29年選択式】

<A> 常に健康の保持増進に努める

第4条第1項「国民の努力及び義務」からの出題です。

ちなみに、第4条第2項には、「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。」と定められています。

⑥【H24年出題】

市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。

【解答】

⑥【H24年出題】 〇

第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |

第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |

(第9条)

⑦【R4年選択式】

介護保険法における「要介護状態」とは、< A >があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、< B >の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である< A >が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が < B >に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

【解答】

⑦【R4年選択式】

<A> 身体上又は精神上の障害

<B> 6か月

★「要介護状態」とは

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6か月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)

★「要介護者」とは

(1) 要介護状態にある65歳以上の者

(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

(第7条、則第2条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」

R7-338 08.01

高齢者医療確保法の制度について

高齢者医療確保法では、75歳以上の後期高齢者について、健康保険法などの医療保険各法から独立した医療制度を設けています。

また、65歳以上75歳未満の前期高齢者については、保険者間の負担の不均衡を調整する仕組みが設けられています。

目的条文などを読んでみましょう。

第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条 (基本的理念) ① 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 ② 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

第3条(国の責務) 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

第4条 (地方公共団体の責務) 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 ② 前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。

第5条 (保険者の責務) 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

第7条 (定義) ① この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 (1) 健康保険法 (2) 船員保険法 (3) 国民健康保険法 (4) 国家公務員共済組合法 (5) 地方公務員等共済組合法 (6) 私立学校教職員共済法 ② この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 |

過去問をどうぞ!

① 【R6年選択式】

高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の< A >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< B >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

【解答】

① 【R6年選択式】

<A> 共同連帯

<B> 費用負担

②【H22年出題】

都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。

【解答】

②【H22年出題】 ×

都道府県ではなく「国」の責務です。

ヒントは、「必要な各般の措置を講じなければならない」です。

③【H24年出題】

国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

【解答】

③【H24年出題】 ×

国ではなく「地方公共団体」の責務です。

ヒントは、「住民」、「所要の施策を実施しなければならない」です。

④【H24年出題】

保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

【解答】

④【H24年出題】 〇

「保険者」の責務です。

ヒントは、「推進するよう努める」と、「協力しなければならない」です。

⑤【H29年出題】※改正による修正あり

高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

高齢者医療確保法における「保険者」の定義です。

全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団です。

⑥【R5年出題】

都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

【解答】

⑥【R5年出題】 〇

都道府県が定める「都道府県医療費適正化計画」の問題です。

条文を読んでみましょう。

第8条 (医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画) 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

第9条 (都道府県医療費適正化計画) 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

第10条 (厚生労働大臣の助言) 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 |

⑦【H30年出題】

都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

【解答】

⑦【H30年出題】 〇

条文を読んでみましょう。

第9条第8項 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。 |

⑧【H29年出題】※改正による修正あり

保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。

【解答】

⑧【H29年出題】 ×

5年ごとに、5年を1期ではなく、「6年ごとに、6年を1期として」です。

条文を読んでみましょう。

第18条 (特定健康診査等基本指針) 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。

第19条 (特定健康診査等実施計画) 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。

第20条 (特定健康診査) 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。 |

⑨【R5年選択式】

高齢者医療確保法第20条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< A >以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。

【解答】

⑨【R5年選択式】

<A> 40歳

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「社会保険労務士法」

R7-337 07.31

社会保険労務士法の懲戒について

社会保険労務士法の懲戒処分についてみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

第25条 (懲戒の種類) 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。 (1) 戒告 (2) 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 (3) 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)

第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒) ① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。

② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、①に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。 (参考) 法第15条 (不正行為の指示等の禁止) 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

第25条の3 (一般の懲戒) 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

第25条の3の2 (懲戒事由の通知等) ① 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 ② 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 |

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

【解答】

①【R1年出題】 ×

問題文の場合は、社会保険労務士会は、「注意勧告」をすることができます。

条文を読んでみましょう。

第25条の33(注意勧告) 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 |

②【H25年出題】

開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。

【解答】

②【H25年出題】 〇

故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、厚生労労働大臣は、1年以内の業務の停止又は失格処分の処分をすることができます。

問題文のように、失格処分を受けることがあります。

③【H28年出題】

社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができる。

【解答】

③【H28年出題】 ×

開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、厚生労働大臣は、「戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができる。」とされています。

「失格処分」の対象にはなりません。

④【H20年出題】

厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。

【解答】

④【H20年出題】 ×

懲戒処分をすることができる厚生労働大臣の権限は、全国社会保険労務士会連合会には委任されていません。

⑤【H26年出題】

社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象となりえる。

【解答】

⑤【H26年出題】 〇

社会保険労務士法第25条の30では、「社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。」と定められています。

また、第25条の3 (一般の懲戒)で、「この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」は、厚生労働大臣は懲戒処分することができることが定められています。

所属する社会保険労務士会の会則の不遵守=社会保険労務士法に違反した場合は、厚生労働大臣による懲戒処分の対象となりえます。

⑥【H25年出題】

厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。

【解答】

⑥【H25年出題】 ×

官報をもって公告する必要があります。

条文を読んでみましょう。

第25条の5 (懲戒処分の通知及び公告) 厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険に関する一般常識「船員保険法」

R7-336 07.30

船員保険の保険給付~健保との違いを意識しながら

健康保険との違いを意識しながら、船員保険の保険給付をみていきましょう。

★療養の給付

過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行うが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。

【解答】

①【H28年出題】 〇

船員保険も健康保険と同様に療養の給付が行われますが、船員保険の療養の給付には、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が含まれます。

(法第53条)

★傷病手当金

条文を読んでみましょう。

第69条 ① 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 ② 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。)の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。(以下省略します) ④ 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。 ⑤ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。 ⑥ 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関しその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上であることを要する。 ⑦ 傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。 |

過去問をどうぞ!

②【R2年出題】

被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

【解答】

②【R2年出題】 ×

船員保険の傷病手当金には、待期がありません。

「その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から」が誤りです。

③【H28年出題】※改正による修正あり

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。

【解答】

③【H28年出題】 ×

傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して「1年6か月間」ではなく「3年間」です。

④【R4年出題】

船員保険の被保険者であった者が、令和3年10月5日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】

④【R4年出題】 ×

疾病任意継続被保険者にも傷病手当金が支給されますが、疾病任意継続被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、傷病手当金は支給されません。

問題文は、令和3年10月5日に疾病任意継続被保険者の資格を取得し、令和4年4月11日に傷病を発しています。資格取得から1年以上経過していませんので、傷病手当金の支給を受けることができます。

★出産手当金

⑤【H28年出題】

出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。

【解答】

⑤【H28年出題】 〇

船員法第87条で「船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。」と定められています。

そのため、出産手当金の支給期間は、出産の日以前は、「妊娠中のため職務に服さなかった期間」となります。出産の日後は56日以内において職務に服さなかった期間です。

(法第74条)

★行方不明手当金

条文を読んでみましょう。

法第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

法第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。

法第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。

法第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |

過去問をどうぞ!

⑥【H28年出題】

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

【解答】

⑥【H28年出題】 〇

・被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます。

・行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。

・被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません。

⑦【R3年選択式】

船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

【解答】

⑦【R3年選択式】

<A> 被扶養者

⑧【R2年出題】

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

【解答】

⑧【R2年出題】 〇

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます。ただし、行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。

⑨【R5年出題】

行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

【解答】

⑨【R5年出題】 ×

「2か月」ではなく「3か月」が限度です。

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険一般常識「介護保険法」

R7-281 06.05

介護保険法の保険料について

介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者があります。

法第9条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) (2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) |

では、「保険料」について条文を読んでみましょう。

法第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 |

過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】

①【H21年出題】 〇

市町村又は特別区から保険料を徴収されるのは、第1号被保険者です。

②【H30年選択式】

介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】

②【H30年選択式】

<A> 3年

③【R3年出題】

市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

【解答】

③【R3年出題】 ×

市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者からは保険料を徴収しません。

・第2号被保険者については、医療保険者が医療保険料といっしょに介護保険料を徴収します。

医療保険者は、社会保険診療報酬支払基金に納付金を納付します。

条文を読んでみましょう。

法第150条 (納付金の徴収及び納付義務) ① 社会保険診療報酬支払基金は年度ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。 ③ 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。

法第125条(介護給付費交付金) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。 第126条 (地域支援事業支援交付金) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。 |

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保険一般常識「高齢者医療確保法」

R7-280 06.04

高齢者医療確保法の保険料について

高齢者医療確保法の保険料についてみていきましょう。

高齢者医療確保法の「後期高齢者医療制度」の被保険者は以下の通りです。

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 (1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 (2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの |

では、保険料について条文を読んでみましょう。

法第104条 (保険料) ① 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業による費用の拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

法第107条 (保険料の徴収の方法) 市町村による保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者から年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【H23年出題】※改正による修正あり

都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】

①【H23年出題】 ×

保険料を徴収するのは、「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」ではなく、「市町村(特別区を含む。)」です。

②【H23年出題】※改正による修正あり

保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】

②【H23年出題】 ×

おおむね「5年」ではなく、「2年」です。

③【R5年出題】

市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

【解答】

③【R5年出題】 ×

特別徴収と普通徴収の説明が逆です。原則は「特別徴収」です。

「市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる「特別徴収」の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する「普通徴収」の方法によらなければならない。」となります。

④【H30年出題】

高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療の保険料は、年金からの特別徴収でなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

【解答】

④【H30年出題】 ×

年金の年間の給付額が18万円以上の場合は特別徴収の対象です。

ただし、一定の要件に該当する場合は、特別徴収ではなく普通徴収となります。口座振替の方法により保険料を納付することは一切できないわけではありません。

(法第110条、令第21条、22条)

YouTubeはこちらからどうぞ!

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

高齢者医療確保法「後期高齢者医療制度」

R7-185 03.01

後期高齢者医療制度の内容と対象者

後期高齢者医療は、原則として75歳以上の人が対象です。

75歳になるまでは、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法)の加入者となります。

では、後期高齢者医療制度について条文を読んでみましょう。

第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

第49条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 (1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 (2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 (1) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 (2) 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |

過去問をどうぞ!

①【R5年出題】

都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

【解答】

①【R5年出題】 ×

後期高齢者医療広域連合を設けるのは、都道府県ではなく「市町村」です。

②【H22年出題】

都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】

②【H22年出題】 ×

『「後期高齢者医療広域連合及び市町村」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、「政令」で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。』となります。

③【H29年出題】

後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。

【解答】

③【H29年出題】 ×

後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとされています。死亡に関する給付も行っています。

なお、出産に関する給付はありません。

④【H22年出題】

後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

【解答】

④【H22年出題】 ×

年齢が誤りです。

70歳以上ではなく「75歳以上の者」、「65歳以上70歳未満」ではなく「65歳以上75歳未満の者であって・・・」となります。

⑤【H28年出題】

高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

【解答】

⑤【H28年出題】 〇

生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療の適用が除外されます。

⑥【R5年出題】

都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

⑥【R5年出題】 ×

条文を読んでみましょう。

第86条第1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 |

問題文の誤りの部分は、「都道府県」ではなく「後期高齢者医療広域連合」、「高齢者医療確保法の定めるところにより」ではなく、「条例の定めるところにより」となります。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度択一式を振り返りましょう(国民健康保険法)

R7-066 10.30

<令和6年の問題を振り返って>(社一)国民健康保険法の問題【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、国民健康保険法の択一式です。

国民健康保険法の問題を解いてみましょう。

押さえておきたいのは、①と④の問題です。

①【R6問8-A】重要!

市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

【解答】

①【R6問8-A】重要! ×

国民健康保険組合に指導及び助言を行うのは、「市町村(特別区を含む)」ではなく「都道府県」です。

国、都道府県、市町村の責務を条文で確認しましょう。

第4条 ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 |

②【R6問8-B】

国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

【解答】

②【R6問8-B】 〇

国民健康保険組合は、「組合員及び組合員の世帯に属する者」を被保険者としますので、世帯単位で適用されるのが原則です。

また、「国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」と定められています。

(法第19条)

③【R6問8-C】

国保組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。

【解答】

③【R6問8-C】 ×

監事ではなく理事です。

条文で確認しましょう。

第32条の4 (清算人) 国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 |

④【R6問8-D】重要!

国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。

【解答】

④【R6問8-D】 ×

国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び「公益」を代表する委員各3人をもって組織されます。

国民健康保険審査会について条文を読んでみましょう。

第91条第1条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

第92条(審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。

第93条 (組織) ① 国民健康保険審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。 ② 委員は、非常勤とする。 |

⑤【R6問8-E】

市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

【解答】

⑤【R6問8-E】 ×

厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。

条文を読んでみましょう。

第107条(事業状況の報告) 次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 (1) 都道府県 → 厚生労働大臣 (2) 市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 → 当該市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事 |

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度択一式を振り返りましょう(確定拠出年金法)

R7-040 10.4

<令和6年度社一>確定拠出年金法です【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、確定拠出年金法の択一式です。

令和6年の問題をどうぞ!

①【R6年問7-A】

企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

【解答】

①【R6年問7-A】 〇

企業型確定拠出年金の掛金は事業主が拠出しますが、事業主掛金に加えて、加入者も掛金を拠出することができます。マッチング拠出といいます。

条文で確認しましょう。

第19条 ① 事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。 ③ 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。 ④ 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。 |

ちなみに、企業型年金加入者掛金は、事業主掛金を超えず、かつ、事業主掛金との合計が拠出限度額の範囲内であることが必要です。

②【R6年問7-B】

企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

【解答】

②【R6年問7-B】 〇

企業型年金加入者掛金は、「事業主を介して」資産管理機関に納付します。

条文で確認しましょう。

第21条第1項 (事業主掛金の納付) 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。

第21条の2第1項 (企業型年金加入者掛金の納付) 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

第21条の3(企業型年金加入者掛金の源泉控除) ① 企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。 ② 事業主は、企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。 |

③【R6年問7-C】

企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

【解答】

③【R6年問7-C】 〇

年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わります。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによります。

(法第31条)

④【R6年問7-D】

個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。

【解答】

④【R6年問7-D】 ×

「個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を国民年金基金連合会に届け出なければならない」とされています。

(法第66条)

⑤【R6年問7-E】

個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】

⑤【R6年問7-E】 〇

個人型年金加入者掛金の額は、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。

条文で確認しましょう。

第68条 (個人型年金加入者掛金) ① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。 |

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生労働白書が活用できる読み方

R7-022 9.16

厚生労働白書を読んで年金の勉強に役立てましょう

厚生労働白書をチェックして、年金の勉強に役立てましょう。

ポイントを意識しながら読むと、年金制度がイメージできます。

<テーマ>

・日本の公的年金制度は世代間扶養

・年金給付は国民の老後生活の基本

・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大のメリット

・マクロ経済スライド

・令和6年度の年金額改定の仕組み

YouTubeでお話しています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度択一式を振り返ります(社会保険に関する一般常識)

R7-018 9.12

<令和6年度社一>確定給付企業年金法の問題を解いてみましょう【社労士受験対策】

令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。

今日は、確定給付企業年金法の択一式です。

令和6年社会保険に関する一般常識問6の問題をどうぞ!

①【R6年出題】

企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。

【解答】

①【R6年出題】 ×

基金は、分割しようとするときは、「厚生労働大臣の認可」を受けなければなりませんが、基金の分割は、「実施事業所の一部について行うことはできない」とされています。

(法第77条第1項、第2項)

解き方のヒント!

健康保険法にも同じような規定があります。

健康保険法第24条第1項、2項 ① 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ② 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 |

②【R6年出題】