合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

令和4年度版

毎日コツコツ。 社労士受験のあれこれ

(過去記事)

このページは令和4年度版です。

穴埋め式で確認・第1条

穴埋め式で確認・第1条

R4-371

R4.8.28 第1条をチェック(一般常識編)

空欄を埋めてみましょう。

★男女雇用機会均等法

第1条 (目的) この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

第2条 (基本的理念) 1 この法律においては、労働者が< A >により差別されることなく、また、女性労働者にあっては< B >を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。 |

【解答】

★男女雇用機会均等法

A 性別

B 母性

★労働組合法

第1条 (目的) この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の< C >させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< D >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< E >を締結するための< F >をすること及びその手続を助成することを目的とする。 |

【解答】

★労働組合法

C 地位を向上

D 団体行動

E 労働協約

F 団体交渉

★国民健康保険法

第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって< G >に寄与することを目的とする。 |

【解答】

★国民健康保険法

G 社会保障及び国民保健の向上

★介護保険法

第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< I >し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< J >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び< K >を図ることを目的とする。 |

【解答】

★介護保険法

Ⅰ 尊厳を保持

J 国民の共同連帯

K 福祉の増進

★高齢者の医療の確保に関する法律

第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< L >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< M >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の< N >を図ることを目的とする。 |

【解答】

★高齢者の医療の確保に関する法律

L 国民の共同連帯

M 費用負担

N 福祉の増進

★社会保険労務士法

第1条 (目的) この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< O >と労働者等の< P >に資することを目的とする。 |

【解答】

★社会保険労務士法

O 健全な発達

P 福祉の向上

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

穴埋め式で確認・第1条

穴埋め式で確認・第1条

R4-370

R4.8.27 第1条をチェック(社会保険編)

空欄を埋めてみましょう。

★健康保険法

第1条 (目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。

第2条 (基本的理念) 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< B >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< C >制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける< D >の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 |

【解答】

★健康保険法

A 福祉の向上

B 高齢化

C 後期高齢者医療

D 医療の質

★国民年金法

第1条 (国民年金制度の目的) 国民年金制度は、< E >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって< F >に寄与することを目的とする。 |

【解答】

★国民年金法

E 日本国憲法第25条第2項

F 健全な国民生活の維持及び向上

★厚生年金保険法

第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。 |

【解答】

★厚生年金保険法

G 福祉の向上

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

穴埋め式で確認・第1条

穴埋め式で確認・第1条

R4-369

R4.8.26 第1条をチェック(労働編)

空欄を埋めてみましょう。

★労働基準法

第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の< B >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |

【解答】

★労働基準法

A 人たるに値する生活

B 基準

★労働安全衛生法

第1条 (目的) この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< C >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< D >を確保するとともに、< E >を促進することを目的とする。 |

【解答】

★労働安全衛生法

C 自主的活動

D 安全と健康

E 快適な職場環境の形成

★労働者災害補償保険法

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< F >の確保等を図り、もって労働者の < G >に寄与することを目的とする。 |

【解答】

★労働者災害補償保険法

F 安全及び衛生

G 福祉の増進

★雇用保険法

第1条 (目的) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< H >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< I >を図ることを目的とする。 |

【解答】

★雇用保険法

H 子を養育するための休業

Ⅰ 福祉の増進

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働安全衛生法

労働安全衛生法

R4-368

R4.8.25 過去問から選択対策・安衛法

過去問から選択問題をチェックしましょう。

では、どうぞ!

①【H19年選択式】

労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

【解答】

①【H19年選択式】

A 一の場所

②【H20年選択式】

労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する< B >その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。

また、事業者の講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を< C >して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。

【解答】

②【H20年選択式】

B 健康教育及び健康相談

C 利用

③【H22年選択式】

労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上の< D >又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で < E >してはならない。」と規定されている。

【解答】

③【H22年選択式】

D 突起物

E 展示

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険・国民年金事業の概況

厚生年金保険・国民年金事業の概況

R4-367

R4.8.24 令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況

「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をチェックしましょう。

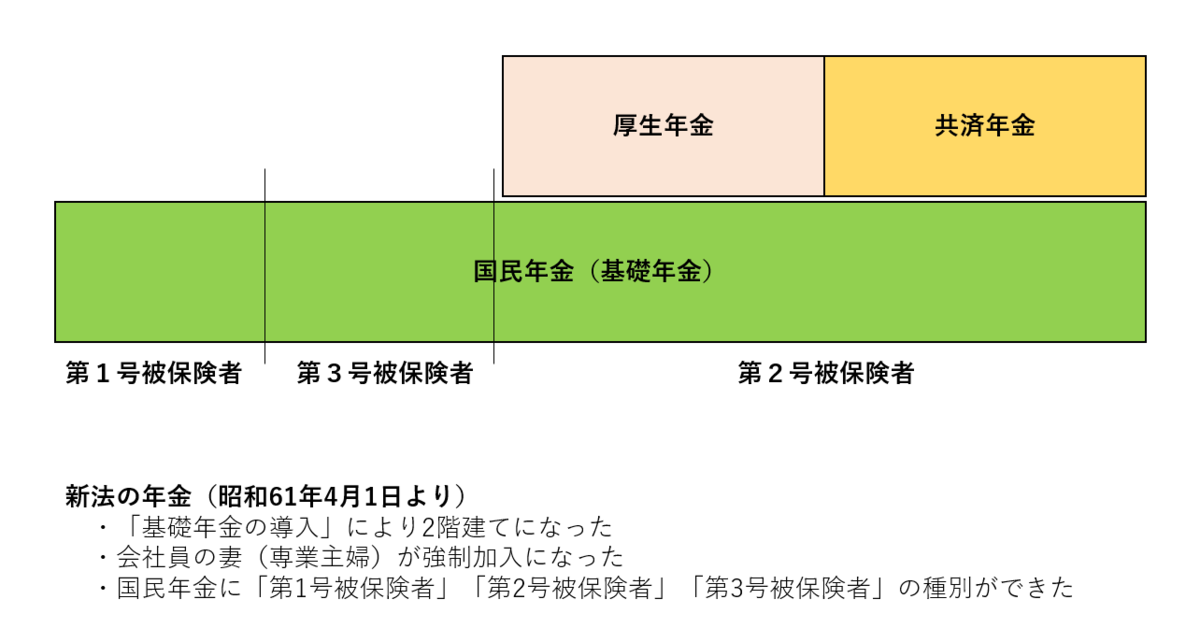

★適用状況 ・ 公的年金被保険者数は、令和2年度末現在で6,756万人となっており、前年度末に比べて6万人(0.1%)減少している。 ・ 国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、令和2年度末現在で1,449万人となっており、前年度末に比べて4万人(0.3%)減少している。 ・ 厚生年金被保険者数(第1~4号)は、令和2年度末現在で4,513万人(うち第1号4,047万人、第2~4号466万人)となっており、前年度末に比べて25万人 (0.6%)増加している。 ・ 国民年金の第3号被保険者数は、令和2年度末現在で793万人となっており、前年度末に比べて27万人(3.3%)減少している。

★厚生年金保険 適用状況 ※ この統計では基本的に、被用者年金一元化により新たに厚生年金保険の適用対象となった、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団の情報を含まない。 ・ 令和2年度末現在の適用事業所数は、250万9千か所であり、前年度末に比べて7.4万か所(3.0%)増加している。 ・ 被保険者数は、令和2年度末現在で4,047万人となっており、前年度末に比べて 10万人(0.2%)増加している。男女別にみると、男子は2,479万人(対前年度末比9万人、0.4%減)、女子は1,569万人(対前年度末比19万人、1.2%増)となっている。 ・ 短時間労働者数は、令和2年度末現在で53万人となっており、前年度末に比べて6万人(12.3%)増加している。男女別にみると、男子は14万人(対前年度末比1万人、6.6%増)、女子は39万人(対前年度末比5万人、14.4%増)となっている。 ・ 育児休業等期間中(産前産後休業期間を含む)の保険料免除者数は、令和2年度末現在で45万人であり、前年度末に比べて2万人(5.0%)増加している。男女別にみると、男子は1万人(対前年度末比3千人、35.2%増)、女子は44万人(対前年度末比2万人、4.5%増)となっている。

★国民年金 適用状況(第1号被保険者及び第3号被保険者) ・ 令和2年度末現在の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、1,449万人となっており、前年度末に比べて4万人(0.3%)減少している。男女別にみると、男子は758万人(対前年度末比1万人、0.2%増)、女子は691万人(対前年度末比5万人、0.7%減)となっている。 ・ 令和2年度末現在の第3号被保険者数は、793万人となっており、前年度末に比べて27万人(3.3%)減少している。男女別にみると、男子は12万人(対前年度末比3千人、2.9%増)、女子は781万人(対前年度末比28万人、3.4%減)となっている。 ・ 令和2年度末現在の全額免除・猶予者数は609万人、全額免除・猶予割合は 42.6%となっている。 ・ 令和2年度末現在の一部免除者数は36万人、一部免除割合は2.5%となっている。 ・ また、令和元年度から国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が施行されている。令和2年度末現在の産前産後免除者数は、1万人となっている。 |

問題を解いてみましょう。

【問題1】

国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、令和2年度末現在で1,449万人となっており、前年度末に比べて4万人(0.3%)< A >している。

(選択肢)

① 増加

② 減少

【問題2】

短時間労働者数は、令和2年度末現在で53万人となっており、前年度末に比べて 6万人(12.3%)増加している。男女別にみると、男子は< B >万人(対前年度末比1万人、6.6%増)、女子は< C >万人(対前年度末比5万人、14.4%増)となっている。

(選択肢)

① 14

② 30

③ 39

④ 23

【問題3】

令和元年度から国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が施行されている。令和2年度末現在の産前産後免除者数は、< D >万人となっている。

(選択肢)

① 1

② 10

③ 100

【解答】

【問題1】

A ② 減少

【問題2】

B ① 14

C ③ 39

【問題3】

D ① 1

参照:厚生労働省『令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106808_1.html

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

能力開発基本調査

能力開発基本調査

R4-366

R4.8.23 令和3年度「能力開発基本調査」の結果

令和3年度能力開発基本調査の結果を読んでみましょう。

★労働者に求める能力・スキルについて 企業の発展にとって最も重要と考える労働者の能力・スキルについて、管理職を除く正社員では、50歳未満では、「チームワーク、協調性・周囲との協働力」 ( 55.7%)、「職種に特有の実践的スキル」(41.4%)の順で、50歳以上では、「マネジメント能力・リーダーシップ」(55.6%)、「課題解決スキル(分析・思考・創造力等)」(39.3%)の順で、それぞれ多くなっている。正社員以外では、「チームワーク、協調性・周囲との協働力」(56.2%)、「職種に特有の実践的スキル」(34.1%)の順で多くなっている。

★ 能力開発や人材育成に関する問題点 能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所は、76.4%となり、4分の3以上の事業所で、能力開発や人材育成に関する問題があることがうかがえる。 能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所のうち、問題点の内訳は、「指導する人材が不足している」(60.5%)が最も高く、「人材育成を行う時間がない」(48.2%)、「人材を育成しても辞めてしまう」(44.0%)と続いている。

★ 自信のある能力・スキル 仕事をする上で自信のある能力・スキルがあると回答した割合は、労働者全体で87.6%であり、正社員では90.3%、正社員以外では82.7%となっている。 自信のある能力・スキルの内容については、「チームワーク、協調性・周囲との協働力」が最も多く、正社員で51.5%、正社員以外で57.1%となっている。次いで、「定型的な事務・業務を効率的にこなすスキル」(正社員 41.2%、正社員以外 40.7%)が多くなっている。 また、最も少ない回答は、正社員では「語学(外国語)力」(2.4%)、正社員以外では「専門的なITの知識・能力(システム開発・運用、プログラミング等)」 (1.5%)となっている。 |

では、問題を解いてみましょう。

【問題1】

企業の発展にとって最も重要と考える労働者の能力・スキルについて、管理職を除く正社員では、50歳未満では、「< A >」( 55.7%)、「職種に特有の実践的スキル」(41.4%)の順で、50歳以上では、「マネジメント能力・リーダーシップ」(55.6%)、「課題解決スキル(分析・思考・創造力等)」(39.3%)の順で、それぞれ多くなっている。正社員以外では、「< A >」(56.2%)、「職種に特有の実践的スキル」(34.1%)の順で多くなっている。

(選択肢)

① 営業力・接客スキル

② コミュニケーション能力・説得力

③ チームワーク、協調性・周囲との協働力

【問題2】

能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所は、76.4%となり、4分の3以上の事業所で、能力開発や人材育成に関する問題があることがうかがえる。

能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所のうち、問題点の内訳は、「< B >」(60.5%)が最も高く、「人材育成を行う時間がない」(48.2%)、「人材を育成しても辞めてしまう」(44.0%)と続いている。

(選択肢)

① 適切な教育訓練機関がない

② 指導する人材が不足している

③ 育成を行うための金銭的余裕がない

【問題3】

仕事をする上で自信のある能力・スキルがあると回答した割合は、労働者全体で87.6%であり、正社員では90.3%、正社員以外では82.7%となっている。

自信のある能力・スキルの内容については、「< C >」が最も多く、正社員で51.5%、正社員以外で57.1%となっている。次いで、「定型的な事務・業務を効率的にこなすスキル」(正社員 41.2%、正社員以外40.7%)が多くなっている。

(選択肢)

① チームワーク、協調性・周囲との協働力

② コミュニケーション能力・説得力

③ 課題解決スキル(分析・思考・創造力等)

【解答】

【問題1】

A ③ チームワーク、協調性・周囲との協働力

【問題2】

B ② 指導する人材が不足している

【問題3】

C ① チームワーク、協調性・周囲との協働力

※厚生労働省『令和3年度「能力開発基本調査」の結果』を参照しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00105.html

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-365

R4.8.22 選択対策・在職時改定と退職時改定

令和4年4月から、在職時改定が導入されています。

65歳以上の者は、「在職中」であっても、毎年1回、定時に年金額の改定を行うことになりました。

資格喪失時(退職時・70歳到達時)の老齢厚生年金の額の改定(退職時改定)は、もともとありましたが、今回の改正で、退職を待たずに、就労した分が早期に年金額に反映されることになりました。

穴埋め式で条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。

第43条 (年金額) 1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額 (被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、< A >を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

2 受給権者が毎年< B > (以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する< C >の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する< D >から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が< E >以内である場合は、基準日の属する< C >の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する< D >から、年金の額を改定する。

3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して< E >を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して< F >から、年金の額を改定する。 |

【解答】

A 再評価率

B 9月1日

C 月前

D 月の翌月

E 1月

F 1月を経過した日の属する月

在職時改定について

在職時改定について

→ 第43条第2項が改正で導入された「在職時改定」です。

★在職時改定で、年金額が改定されるのは、基準日の属する月の翌月(10月分)からです。

★在職時改定が適用されるのは、「65歳以上」の老齢厚生年金の受給権者です。

65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の受給権者には在職時改定は適用されません。

過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

②【R2年出題】

被保険者である老齢厚生年金の受給権者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

【解答】

①【H28年出題】 ×

従来からある「退職時改定」の問題です。

退職時改定による老齢厚生年金の額は、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から改定されます。

ただし、第14条第2号(その事業所又は船舶に使用されなくなったとき)、第3号(適用事業所でなくする認可があったとき、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき)、第4号(適用除外に該当するに至ったとき)までのいずれかに該当するに至った場合は、「その日」から起算して1月を経過した日の属する月から改定されます。

問題文の場合は、1月31日に退職(事業所に使用されなくなった)ですので、1月31日から起算して1月を経過した日(2月末日)の属する月=平成28年2月から老齢厚生年金の額が改定されます。

②【R2年出題】 ×

同じく「退職時改定」の問題です。

7月1日生まれの者が70歳になり資格を喪失するのは、70歳に達した日=6月30日です。

資格を喪失した日(6月30日)から起算して1月を経過した日(7月31日)の属する月=7月分から老齢厚生年金の額が改定されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法

国民年金法

R4-364

R4.8.21 選択対策・付加保険料

第1号被保険者は、毎月の保険料にプラスして付加保険料を納付することができます。

穴埋め式で、条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。

第87条の2 1 第1号被保険者(法定免除、申請全額免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の< A >以後の各月につき、毎月の保険料のほか、< B >円の付加保険料を納付する者となることができる。 2 付加保険料の納付は、毎月の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 3 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の< C >以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 4 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その< D >日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなす。 |

【解答】

A 属する月

B 400

C 属する月の前月

D 加入員となった

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

②【H26年出題】

保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。

③【R1年出題】

付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。

④【H30年出題】

付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

⑤【H27年出題】

付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。

⑥【R2年出題】

日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】

①【H29年出題】 ×

半額免除を受けている期間は、付加保険料は納付できません。

※ 法定免除、申請全額免除、一部免除、学生納付特例・納付猶予の規定で保険料を納付することを要しないものとされている者は、付加保険料は納付できません。

②【H26年出題】 ×

追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月は、付加保険料は納付できません。

③【R1年出題】 ×

「産前産後期間の保険料免除」を受けた月については、付加保険料を納付することができます。

④【H30年出題】 ×

付加保険料を納付する者でなくなるのは、その申し出をした日の属する月の「前月」以後の各月です。

⑤【H27年出題】 〇

国民年金基金の加入員は、付加保険料を納めることができないからです。

⑥【R2年出題】 〇

任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができます。

※ちなみに、特例の任意加入被保険者は、付加保険料を納付できません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法

健康保険法

R4-363

R4.8.20 任意継続被保険者の資格喪失

任意継続被保険者の資格喪失を確認しましょう。

条文の空欄を埋めてみましょう。

第38条 (任意継続被保険者の資格喪失) 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して< A >を経過したとき。 2 死亡したとき。 3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 4 被保険者となったとき。 5 < B >の被保険者となったとき。 6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 7 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、< C >が到来したとき。 |

【解答】

A 2年

B 船員保険

C その申出が受理された日の属する月の末日

ポイント!

※第7号は改正で追加されました。

任意継続被保険者本人の申出により、資格を喪失することが可能になりました。

保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときの「翌日」(=受理された日の翌月1日)に資格を喪失します。

例えば、8月20日に資格喪失の申出が受理された場合は、9月1日が資格喪失日となります。

※「翌日」喪失が原則ですが、第4号から第6号に該当した場合は、「当日」に資格を喪失します。

・ 被保険者となったとき。→ 当日喪失

・ 船員保険の被保険者となったとき。 → 当日喪失

・ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 → 当日喪失

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。

②【H30年出題】

任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。

③【H29年出題】

任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

④【H27年出題】

任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

【解答】

①【H26年出題】 ×

後期高齢者医療の被保険者となったときは、「その日」に任意継続被保険者の資格を喪失します。

②【H30年出題】 ×

任意継続被保険者が75歳に達し後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日に任意継続被保険者の資格を喪失します。2年を経過していなくても、任意継続被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者となります。

③【H29年出題】 〇

任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。

なお、任意継続被保険者の保険料の納付期日は、その月の10日です。

※初めて納付すべき保険料について

「初めて納付すべき保険料」の納付期日は、「保険者が指定する日」です。

「初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。」とされています。

④【H27年出題】 ×

「督促状により指定する期限の翌日」ではなく、納付期日(その月の10日)の翌日に資格を喪失します。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

徴収法

徴収法

R4-362

R4.8.19 「追徴金」の注意点

今日は、「追徴金」の注意点を確認しましょう。

「追徴金」が徴収されるのは、

・「政府が確定保険料の額を認定決定したとき」と

・「政府が印紙保険料額を認定決定したとき」です。

次に、「滞納処分」と「延滞金」の条文を読んでみましょう。

第27条 (督促及び滞納処分) 1労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 3 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。

第28条 (延滞金) 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。 ※令和4年の延滞金の割合は、年14.6%→年8.7%、年7.3%→年2.4%です。 |

第27条の「督促と滞納処分」は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」が対象、第28条の「延滞金」は「労働保険料」のみが対象になっていることに注目してください。

第27条の「督促と滞納処分」は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」が対象、第28条の「延滞金」は「労働保険料」のみが対象になっていることに注目してください。

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題(雇用保険)】

労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

②【H22年出題(雇用保険)】

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

③【H26年出題(雇用保険)】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】

①【R1年出題(雇用保険)】 〇

「追徴金」が入っている点がポイントです。

「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」とは、「労働保険料」と「その他この法律の規定による徴収金」です。

「追徴金」は労働保険料ではありませんが、「その他この法律の規定による徴収金」として、督促、滞納処分の対象になります。

(昭55.6.5発労徴40号)

②【H22年出題(雇用保険)】 ×

追徴金を納付しないときは、「国税滞納処分の例によって処分」されることはありますが、延滞金が徴収されることはありません。

第28条の延滞金が徴収されるのは、「労働保険料の納付を督促したとき」に限られます。追徴金は労働保険料ではありませんので、納付しなかったとしても延滞金は徴収されません。

③【H26年出題(雇用保険)】 ×

追徴金は労働保険料ではありませんので、納付しない場合でも延滞金は徴収されません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

雇用保険法

雇用保険法

R4-361

R4.8.18 選択対策・高年齢被保険者の特例

改正された「高年齢被保険者の特例」を確認しましょう。

65歳以上のマルチジョブホルダーが雇用保険の被保険者になることができるようになりました。

「マルチジョブホルダー」とは、2以上の事業主の適用事業に雇用され、いずれの事業主においても1週間の所定労働時間が20時間未満であるが、そのうち2の事業主における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である労働者をいう、と定義されています。

(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1010より)

では、空欄を埋めてみましょう。

第37条の5 (高年齢被保険者の特例)

次の①から③に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該< A >から高年齢被保険者となることができる。

① 2以上の事業主の適用事業に雇用される< B >歳以上の者であること。

② 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が< C >未満であること。

③ 2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が< D >以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が< E >以上であること。

則第65条の6 (厚生労働省令で定める申出)

法第37条の5第1項の申出は、所定の事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届と併せて< F >公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。

【解答】

A 申出を行った日

B 65

C 20時間

D 5時間

E 20時間

F 管轄

「高年齢被保険者の特例」のポイントです!

※ここから「マルチ高年齢被保険者」といいます。

・マルチ高年齢被保険者に関する資格取得手続きは、必ず本人からの申出によることとなります。(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1090)

・マルチ高年齢被保険者となる日は「申出を行った日」です。遡及による資格確認は行いません。

(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1070)

・「管轄公共職業安定所の長(当該者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長)」に申し出ます。

・2の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれないものは、マルチ高年齢被保険者となりません。 (マルチジョブホルダー業務取扱要領 1070)

まとめ

マルチ高年齢被保険者は以下の要件をすべて満たすことが必要です。

⓵ 2以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者

⓶ 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

⓷ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。

※ 雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。

※ 2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。

(参照:厚生労働省ホームページ)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法

労災保険法

R4-360

R4.8.17 選択対策・疾病の範囲

今日は選択式の練習です。

空欄を埋めてみましょう。

過去問をどうぞ!

①【H18年選択式】

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、 < B >で定められている。

業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。

通勤による疾病として< B >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他< E >である。

【解答】

A 労働基準法施行規則

B 労働者災害補償保険法施行規則

C 業務に起因することの明らかな疾病

D 通勤による負傷

E 通勤に起因することの明らかな疾病

こちらもどうぞ!

空欄を埋めてみましょう。

法第20条の3

複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する2以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6 (複数業務要因災害による疾病の範囲)

法第20条の3第1項の厚生労働省令で定める疾病は、< F > 別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他< G >とする。

【解答】

F 労働基準法施行規則

G 2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病

★Fについて

労働基準法施行規則別表第1の2の第8号は「過重負荷による脳・心臓疾患」、第9号は「心理的負荷による精神障害」です。

<複数業務要因災害の範囲>

複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災則第 18 条の3の6により、労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、精神障害」という。)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている、とされています。

(令和2年8月 21 日 基発 0821 第1号より)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働安全衛生法

労働安全衛生法

R4-359

R4.8.16 安衛法の選択対策

今日は選択式の練習です。

空欄を埋めてみましょう。

第23条

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、< A >及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

第29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な< B >を行なわなければならない。

2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な < C >を行なわなければならない。

3 2の< C >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該< C >に従わなければならない。

第31条の4

注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その< D >に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる< D >をしてはならない。

第35条 (重量表示)

一の貨物で、重量が< E >以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

第66条第4項 健康診断

< F >は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、< G >の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を< H >することができる。

【解答】

A 風紀

B 指導

C 指示

D 指示

E 1トン

F 都道府県労働局長

G 労働衛生指導医

H 指示

★F、G、Hについて

・労働衛生指導医について

第95条第1項で、「都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。」と規定されています。

また、第95条第2項で、「労働衛生指導医は、第65条第5項(都道府県労働局長の指示する作業環境測定の実施)又は第66条第4項(都道府県労働局長の指示する臨時の健康診断)の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。」と規定されています。

・第65条第5項も確認しておきましょう。

「都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 」

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法

労働基準法

R4-358

R4.8.15 休業手当のポイント!

まず、休業手当の条文を読んでみましょう。

第26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |

では、過去問をどうぞ!

①【H21年選択式】

休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の< A >という観点から設けられたものであり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の < A >のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない」としている。

②【H27年出題】

当該労働者の労働条件は次のとおりである。

所定労働日:毎週月曜日から金曜日

所定休日:毎週土曜日及び日曜日

所定労働時間:1日8時間

賃金:日給15,000円

計算された平均賃金:10,000円

使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

③【H27年出題】

休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

【解答】

①【H21年選択式】

A 生活保障

★休業手当は、労働者の「生活保障」のための制度です。

(昭62.7.17最高裁判所第二小法廷)

②【H27年出題】 〇

★1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合

↓

その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければなりません。

問題文は、平均賃金が10,000円で、その日の賃金として平均賃金の100分の60以上の7,500円の支払がなされていますので、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法となりません。

ちなみに、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければなりません。

(昭27.8.7基収3445号)

③【H27年出題】 〇

休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しませんので、休業手当を支払わなくても26条違反になりません。

(昭26.10.11基発696号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保障統計

社会保障統計

R4-357

R4.8.14 介護保険・後期高齢者医療の統計

出題実績のある統計をチェックしましょう。

<令和3年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査> ■被保険者の年齢構成 令和3年9月30日現在の被保険者数は18,145千人となっており、うち75歳以上の被保険者数は17,852千人で、被保険者の98.4%を占めている。一定の障害の状態にあるとして認定を受けた65歳から74歳の被保険者数は293千人となっている。また、被保険者の平均年齢は82.9歳となっている。 |

<令和元年度 介護保険事業状況報告> ■要介護(要支援)認定者数 要介護(要支援)認定者(以下「認定者」という。)数は、令和元年度末現在で 669万人となっている。うち、第1号被保険者は656万人(男性204万人、女性452万人)、第2号被保険者は13万人(男性7万人、女性6万人)となっている。

認定を受けた第1号被保険者のうち、前期高齢者(65歳~75歳未満)は73万人、後期高齢者(75歳以上)は583万人で、第1号被保険者の認定者に占める割合は、それぞれ11.1%、88.9%となっている。

認定者を要介護(要支援)状態区分別にみると、要支援1:93万人、要支援2: 94万人、要介護1:135万人、要介護2:116万人、要介護3:88万人、要介護4:82万人、要介護5:60万人となっており、軽度(要支援1~要介護2)の認定者が 約65.6%を占めている。 |

では、問題をどうぞ!

【問1】 (平成27年に出題された問題を修正しています。)

「令和3年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査(厚生労働省)」によると、令和3年9月30日現在の後期高齢者医療制度の被保険者数は、5,547千人となっており、うち75歳以上の被保険者数は被保険者の79.6%を占めている。

【問2】 (平成27年に出題された問題を修正しています。)

「令和元年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」によると、要介護(要支援)認定者数は、令和元年度末現在で1,561万人となっており、そのうち軽度(要支援1から要介護2)の認定者が、全体の約83.5%を占めている。

【解答】

【問1】 ×

「令和3年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査(厚生労働省)」によると、令和3年9月30日現在の後期高齢者医療制度の被保険者数は、「18,145千人」で、うち75歳以上の被保険者数は被保険者の「98.4%」を占めています。

【問2】 ×

「令和元年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」によると、要介護(要支援)認定者数は、令和元年度末現在で「669万人」で、そのうち軽度(要支援1から要介護2)の認定者が、全体の約「65.6%」を占めています。

※厚生労働省「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」を参照しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_jittai.html

※厚生労働省「令和元年度 介護保険事業状況報告」を参照しています。

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/19/index.html

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

就労条件総合調査

就労条件総合調査

R4-356

R4.8.13 令和3年就労条件総合調査「労働時間制度」

令和3年就労条件総合調査「労働時間制度」のポイントを読んでみましょう。

■ 週休制 主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は 83.5%(令和2年調査 82.5%)となっており、このうち「完全週休2日制」を採用している企業割合は 48.4%(同 44.9%)となっている。 「完全週休2日制」を採用している企業を企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 66.7%、「300~999 人」が 60.0%、「100~299 人」が 53.7%、 「30~99 人」が 45.0%となっている。

■ 変形労働時間制 変形労働時間制を採用している企業割合は 59.6%(令和2年調査 59.6%)となっている。これを企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 76.4%、「300~999 人」が 69.5%、「100~299 人」が 63.1%、「30~99 人」が 56.9%となっており、また、変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が 31.4%、「1か月単位の変形労働時間制」が 25.0%、「フレックスタイム制」が 6.5%となっている。

■みなし労働時間制 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は 8.2%(令和2年調査 8.9%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 6.7%、「専門業務型裁量労働制」が 1.2%、「企画業務型裁量労働制」が 0.3%となっている。 |

では、問題を解いてみましょう。

(H28年の過去問を参考にしています。)

問1から問3は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

【問1】 何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

【問2】 フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【問3】 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

【解答】

【問1】 ×

30~99人規模の企業で、完全週休2日制を採用している割合は、45.0%です。「3割にとどまっている」は誤りです。

【問2】 ×

フレックスタイム制を採用している企業割合は、6.5%です。「3割を超えている」は誤りです。

【問3】 〇

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、8.2%です。10パーセントに達していません。

厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」の概況を参照しています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/dl/gaikyou.pdf

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-355

R4.8.12 「厚年」被保険者期間

今回のテーマは「被保険者期間」です。

条文を読んでみましょう。

第19条 1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 |

「被保険者期間」は「月」単位でカウントします。

「被保険者期間」は「月」単位でカウントします。

では、過去問をどうぞ!

①【H21年出題】

厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。

②【H30年出題】

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

③【H28年出題】

適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】

①【H21年出題】 ×

「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は違いますので、注意しましょう。

資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの「日単位」で計算される期間は「被保険者であった期間」です。

「被保険者期間」は、資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。

②【H30年出題】 〇

H29年 10月 | 11月 | 12月 | H30年 1月 | 2月 | 3月 |

資格取得 |

|

|

|

| 資格喪失 |

〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |

被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間です。

資格を取得した月(平成29年10月)からその資格を喪失した月の前月(平成30年2月)までの「月単位」で計算されます。資格を喪失した月(平成30年3月)は被保険者期間には算入されません。

③【H28年出題】 〇

平成28年3月 | |

3/1・・・・・・・・・・・3/20 | 3/21・・・・・・・・・・・・・・・・ |

厚生年金保険 被保険者 | 国民年金 第1号被保険者 |

被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月得喪といいます)は、その月は、「1箇月」として被保険者期間に算入されます。

ただし、問題文のように、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、被保険者期間には算入されません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法

国民年金法

R4-354

R4.8.11 国民年金の保険料前納

令和4年度の国民年金の保険料は16,590円です。

国民年金の保険料には、前納制度があり、割引があるのがポイントです。

条文を読んでみましょう。

第93条 (保険料の前納) 1 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

令第7条 (保険料の前納期間) 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。 令第8条 (前納の際の控除額) 政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)を控除した額とする。 |

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

②【H26年出題】

保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。

③【H27年出題】

第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる

④【H28年出題】

国民年金保険料を1年分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。

⑤【H21年出題】

保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。

⑥【H30年出題】

前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】

①【R2年出題】 ×

一部免除の保険料も前納することができます。

②【H26年出題】 〇

前納の期間の原則は、「6か月」単位又は「年」単位ですが、「6か月」又は「年」以外の単位の前納も可能です。

③【H27年出題】 〇

2年間の前納は、口座振替でも可能ですが、納付書による現金納付、クレジットカードでも可能です。

④【H28年出題】 ×

1年分前納する場合、割引率が高いのは、口座振替による支払の方です。

⑤【H21年出題】 〇

「年4分の利率による複利現価法」を覚えておきましょう。

⑥【H30年出題】 ×

前納に係る期間の「各月の初日が到来したとき」ではなく、「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。

健康保険の任意継続被保険者の前納との違いをおさえてください。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

健康保険法

健康保険法

R4-353

R4.8.10 任意継続被保険者の保険料前納

任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。

任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)です。

今回は、任意継続被保険者の保険料の「前納」を確認しましょう。

第165条 (任意継続被保険者の保険料の前納) 1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

令48条 (保険料の前納期間) 任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

令第49条 (前納の際の控除額) 法第65条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。 |

過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

②【H26年出題】

任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

③【H22年選択式】 ※修正あり

1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなす。

任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。

前納すべき保険料額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。

保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】

①【R2年出題】 ×

前納の場合、保険料の割引があります。

②【H26年出題】 〇

前納の期間の単位は、「4月から9月まで」、「10月から翌年3月まで」の6か月間又は「4月から翌年3月まで」の12か月間です。

しかし、例外もあります。

・途中で任意継続被保険者の資格を取得した者

→ 資格を取得した日の属する月の翌月分からの期間

・資格を喪失することが明らかである者

→ 資格を喪失する日の属する月の前月分までの期間

③【H22年選択式】 ※修正あり

A 各月の初日

B 初月の前月末日 (則第139条第1項)

C 年4分の利率

D 5月

Aについて

前納された保険料は、前納期間の「各月の初日」にその月分の保険料が納付されたとみなされます。

※国民年金の場合は、「各月が経過した際」に、その月分の保険料が納付されたとみなされます。

Bについて

「4月から9月までの6か月間」、「4月から翌年3月までの12か月間」の期限は、3月末日、「10月から翌年3月までの6か月間」の期限は、9月末日です。

Dについて

途中で資格取得した場合は、前納できるのは、資格を取得した日の属する月の翌月分からの期間となりますので、初月は5月となります。期間は、「5月から9月まで」又は、「5月から翌年3月まで」です。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

徴収法

徴収法

R4-352

R4.8.9 納付書と納入告知書

徴収法では、「納付書」と「納入告知書」の区別が問われます。

「納入告知書」によるものを覚えておきましょう。

・有期事業に係るメリット制の差額の徴収 ・認定決定に係る確定保険料と追徴金 ・認定決定に係る印紙保険料と追徴金 ・特例納付保険料 |

納入告知書に係るもの以外は、「納付書」によります。

過去問をどうぞ!

①【H25年出題】(雇用)

事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

②【H22年出題】(労災)

労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。

③【H27年出題】(雇用)

厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。

④【H25年出題】(雇用)

事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】

①【H25年出題】(雇用) ×

「認定決定された概算保険料」の額の通知は、納入告知書ではなく、「納付書」で行われます。

なお、「認定決定された確定保険料」の額の通知は、「納入告知書」によって行われます。

(則第38条)

②【H22年出題】(労災) 〇

有期事業のメリット制が適用され、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、引き上げられた確定保険料の額と既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収します。

問題文では触れられていませんが、この通知は、「納入告知書」によって行われます。

(法第20条、則第38条)

③【H27年出題】(雇用) 〇

特例納付保険料の額と納期限の通知は、「納入告知書」によって行われます。

(法第26条、則第38条、59条)

④【H25年出題】(雇用) 〇

認定決定による印紙保険料と追徴金の通知は「納入告知書」によって行われます。

この場合は、事業主は、雇用保険印紙ではなく、現金で納付することになります。

(法第25条、則第38条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

雇用保険法

雇用保険法

R4-351

R4.8.8 高年齢雇用継続基本給付金の支給額

https://youtu.be/o4yVW49E-1A 高年齢雇用継続基本給付金(以下、「基本給付金」とします。)の額は、原則は、支給対象月に支払われた賃金額の15%です。

・支給対象月に支払われた賃金額が、「みなし賃金日額×30」の61%以上75%未満の場合 → 15%から一定の割合で逓減させた率で計算します。

・支給対象月に支払われた賃金+基本給付金の額が、支給限度額(360,584円)を超えるとき → 基本給付金の額は、「360,584円-支給対象月の賃金」となります。

・基本給付金の額が賃金日額の最低限度額の8割(2577円×0.8)を超えないとき → 基本給付金は支給されません。 |

では、過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

②【H22年出題】

高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。

【解答】

①【R1年出題】 〇

②【H22年出題】 〇

①と②ともに、「支給対象月に支払われた賃金の額」が、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の61未満であることがポイントです。

「支給対象月に支払われた賃金の額」が、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の61未満の場合

→ 高年齢雇用継続基本給付金の額は、「支給対象月の賃金額に100分の15を乗じて得た額」となります。

ただし、その額に支給対象月の賃金額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、「支給限度額から支給対象月の賃金額を減じて得た額」となります。

例えば、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額(60 歳到達時の賃金月額)」が 30 万円で、「支給対象月に支払われた賃金」が 18 万円の場合、60歳時点の60%ですので、高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、18万円×15%=2万7千円です。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労災保険法

労災保険法

R4-350

R4.8.7 遺族補償年金の失権

今日は、遺族補償年金の失権事由を確認しましょう。

条文を読んでみましょう。

第16条の4 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 4 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。 5 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 6 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 |

労災保険の遺族補償年金には、転給があるのがポイントです。

受給権者が失権したときに、後順位者があるときは、次順位者が受給権者になります。

では、過去問をどうぞ!

①【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。

②【H28年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

③【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

④【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

⑤【H23年出題】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

【解答】

①【H23年出題】 〇

事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときでも、遺族補償年金の受給権は消滅します。

②【H28年出題】 〇

直系血族又は直系姻族以外の養子になったときは失権します。伯父は直系ではなく傍系となりますので、伯父の養子になった場合は失権事由に該当します。

③【H23年出題】 ×

労働者の死亡の時から「引き続き障害の状態にある」ときは、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても失権しません。

「労働者の死亡のときから引き続き」がポイントです。

労働者の死亡時に、障害要件を満たしていて引き続き障害の状態にある場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても失権しません。

④【H23年出題】 ×

労働者の死亡の当時年齢要件を満たしている場合は、障害の状態がなくなっても受給権には影響しません。

労働者の死亡の当時60歳以上であった祖父母は、年齢要件を満たしていますので、障害の状態がなくなっても、受給権は消滅しません。

⑤【H23年出題】 ×

孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは年齢要件を満たしていますので、障害の状態の有無は関係ありません。

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にその障害の状態がなくなったとしても、受給権は消滅しません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働安全衛生法

労働安全衛生法

R4-349

R4.8.6 特定元方事業者の講ずべき措置

「特定元方事業者」とは、建設業・造船業に属する事業の元方事業者です。

特定元方事業者は、同一の場所でいくつかの会社が混在して作業を行うにあたり、労働災害を防止するための措置を講じなければなりません。

条文を読んでみましょう。

第30条 (特定元方事業者等の講ずべき措置) 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調整を行うこと。 3 作業場所を巡視すること。 4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 5と6は省略します。 |

特定元方事業者の講ずべき措置として、

「協議組織の設置及び運営」

「作業間の連絡及び調整」

「作業場所の巡視」

「教育に対する指導及び援助」

等があります。

では、過去問をどうぞ!

①【H18年出題】

製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

②【H27年出題】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

③【H20年出題】

特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。

【解答】

①【H18年出題】 ×

「協議組織の設置及び運営」を行うことに関する措置を講じなければならないのは、「特定元方事業者」です。

「製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者」は、「協議組織の設置及び運営」を行うことに関する措置を講じる義務はありませんので、この問題は「誤」となります。

ちなみに、「製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者」については、「作業間の連絡及び調整を行う」ことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない、という規定はあります。(法第30条の2)

②【H27年出題】 ×

特定元方事業者の作業場所の巡視は、「毎作業日に少なくとも1回」、行わなければなりません。

(則第637条)

③【H20年出題】 ×

特定元方事業者が講ずるのは、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する「指導及び援助」を行うことです。安全衛生教育を行うことではありません。

安全衛生教育は、それぞれの事業者が行うべきものですので、関係請負人である事業者は、その労働者に対して、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要があります。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働基準法

労働基準法

R4-348

R4.8.5 労働者の過半数を代表する者

労働者側の当事者は、「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合」、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、「労働者の過半数を代表する者」となります。

今日は、「労働者の過半数を代表する者」の要件を見てみましょう。

では、条文を読んでみましょう。

則第6条の2 ① 過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 2 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

④ 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 |

過去問をどうぞ!

①【H22年出題】

労働基準法第41条第2項に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。

②【H22年出題】

労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

③【H25年出題】

労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

④【H19年出題】

使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

【解答】

①【H22年出題】 ×

「管理監督者」は、労働者の過半数を代表する者になることはできません。

なお、管理監督者は、労働基準法第9条の労働者に該当します。事業場の労働者の人数には管理監督者も含まれます。

(H11.3.31基発168号、H22.5.18基発0518第1号)

②【H22年出題】 ×

則第6条の2では、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続」と規定されています。

投票、挙手等の「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当する、とされています。

「必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない」ということはありません。

(H11.3.31基発169号)

③【H25年出題】 〇

「派遣労働者について」

・労働者の人数の算定

→ 派遣労働者は、派遣元の事業場の労働者に含まれます。

派遣先の事業場の労働者には派遣労働者は含まれません。

(S61.6.6基発333号)

④【H19年出題】 〇

過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、「解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益取扱いをしないようにしなければならない」こととしたものであること。

「過半数代表者として正当な行為」には、法に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれる」ものであること、とされています。

(H11.1.29基発45号)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

社会保障費用統計

社会保障費用統計

R4-347

R4.8.4 令和元(2019)年度社会保障費用統計

令和元(2019)年度社会保障費用統計のポイントを確認しましょう。

・ 2019 年度の社会保障給付費(ILO 基準)の総額は 123 兆 9,241 億円であり、対前年度増加額は 2 兆 5,254 億円、伸び率は 2.1%、対 GDP 比は 22.14%であり対前年度比で 0.34%ポイント増加した。

<社会保障給付費(ILO 基準)> (1)社会保障給付費を「医療」、「年金」、「福祉その他」に分類して部門別にみると、「医療」が 40 兆 7,226 億円で総額に占める割合は 32.9%、 「年金」が 55 兆 4,520 億円で44.7%、「福祉その他」が 27 兆 7,494 億円で 22.4%である。 (2)部門別給付費の対前年度伸び率は、「医療」が 2.5%、「年金」が 0.4%、「福祉その他」が 5.1%である。 (3)子どものための教育・保育給付費交付金が増加したことなどにより、「福祉その他」の伸び率が高かった。 |

では、問題をどうぞ!

<問題>

「令和元年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、令和元年度の社会保障給付費の総額は123 兆 9,241 億円であり、部門別にみると、「医療」が55 兆 4,520 億円で全体の44.7%を占めている。次いで「年金」が40 兆 7,226 億円で全体の32.9%、「福祉その他」は 27 兆 7,494 億円で 22.4%となっている。

【解答】 ×

「年金」が 55 兆 4,520 億円で全体の44.7%を占めていて、「医療」は 40 兆 7,226 億円で全体の32.9%です。

国立社会保障・人口問題研究所ホームページ(https://www.ipss.go.jp/)を参照しています

令和元年度社会保障費用統計(概要)

https://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-R01/R01-houdougaiyou.pdf

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

令和4年度の年金額改定

令和4年度の年金額改定

R4-346

R4.8.3 令和4年度年金額・物価変動率と名目手取り賃金変動率

まず、問題からどうぞ!

令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、< A >に従い改定されました。

< A >がマイナス0.4%となり、かつ< B >(マイナス0.2%)を下回るため、< A >を用いて改定されます。

また、< A >がマイナスのため、< C >(マイナス0.3%)による調整は行われませんが、翌年度以降の年金額改定時に繰り越されます。

【選択肢】

① 物価変動率

② マクロ経済スライド調整率

③ 名目手取り賃金変動率

【解答】

A ③ 名目手取り賃金変動率

B ① 物価変動率

C ② マクロ経済スライド調整率

既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の年金額は、原則として「物価変動率」に応じて改定されます。

既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の年金額は、原則として「物価変動率」に応じて改定されます。

しかし、例外的に次の3つのパターンのどれかに当てはまる場合は、「名目手取り賃金変動率」を用いて改定します。

物価 | 賃金 |

| 物価 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||||||

|

|

|

| 賃金 |

| 物価 | 賃金 |

① ② ③

物価も賃金もプラス 物価がプラス 物価も賃金もマイナス

物価の方が伸びが大きい 賃金がマイナス 賃金の方が落込みが大きい

令和4年度は、名目手取り賃金変動率も物価変動率もマイナスで、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回っています。(上の図の③に当てはまります。)

令和4年度は、名目手取り賃金変動率も物価変動率もマイナスで、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回っています。(上の図の③に当てはまります。)

そのため、新規裁定年金、既裁定年金ともに「名目手取り賃金変動率(▲0.4%)」を用いて改定されました。

また、賃金や物価による改定率がマイナスですので、マクロ経済スライドによる調整は行われません。

老齢基礎年金の額は、780,900円×改定率で計算します。

老齢基礎年金の額は、780,900円×改定率で計算します。

令和3年度の改定率が1.000でしたので、

令和4年度の改定率は、1.000×0.996=0.996となります。

令和4年度の老齢基礎年金の額は、

780,900円×0.996 ≒ 77万7,800円となります。

※端数処理は、50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げです。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

高齢者の医療の確保に関する法律

高齢者の医療の確保に関する法律

R4-345

R4.8.2 後期高齢者医療

条文を読んでみましょう。

第47条 (後期高齢者医療) 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

第50条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

第51条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 2 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。

②【H22年出題】

市町村(特別区を含む。以下同じ)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

③【H28年出題】

高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

④【H23年出題】

都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】

①【H29年出題】 ×

後期高齢者医療は、高齢者の「疾病、負傷又は死亡」に関して必要な給付を行います。死亡についても給付の対象です。

②【H22年出題】 〇

後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の運営主体です。

都道府県ごとにすべての市町村が加入して設けられています。

③【H28年出題】 〇

生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、適用除外となっています。

④【H23年出題】 ×

保険料を徴収するのは、市町村(特別区を含む。)です。都道府県は徴収しません。

保険料を徴収するのは、後期高齢者医療広域連合ではないことにも注意してください。

後期高齢者医療広域連合の行う事務から、保険料の徴収の事務は除かれています。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

就労条件総合調査

就労条件総合調査

R4-344

R4.8.1 令和3年就労条件総合調査「労働費用」

「労働費用」のポイントをみてみましょう。

★労働費用総額

令和2年(平成 31(令和元)会計年度)の「労働費用総額」は常用労働者 1 人 1 か月平均 408,140円となっています。

「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は 82.0%、「現金給与以外の労働費用」の割合は 18.0%となっています。

★ 現金給与以外の労働費用

「現金給与以外の労働費用」73,296 円の内訳は、「法定福利費」50,283 円(構成割合68.6%)、「退職給付等の費用」15,955 円(同 21.8%)、「法定外福利費」4,882 円(同 6.7%)などとなっています。

★ 法定福利費

「法定福利費」50,283 円の内訳は、「厚生年金保険料」27,905 円(構成割合 55.5%)、「健康保険料・介護保険料」17,496 円(同 34.8%)、「労働保険料」3,695 円(同 7.3%)などとなっています。

★ 法定外福利費

「法定外福利費」4,882 円の内訳は、「住居に関する費用」2,509 円(構成割合 51.4%)、「医療保健に関する費用」729 円(同 14.9%)、「食事に関する費用」493 円(同 10.1%)などとなっています。

問題を解いてみましょう。

問題1

「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用総額に占める割合は、< A >%である。

〈選択肢〉 ① 18.0 ② 42.0 ③ 53.0 ④ 82.0

問題2

現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は、< B >%となっている。法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが< C >である。

〈選択肢〉

① 38.6 ② 68.6 ③ 78.6 ④ 98.6

⑤ 健康保険料・介護保険料 ⑥ 厚生年金保険料

⑦ 児童手当拠出金 ⑧ 労働保険料

【解答】

問題1

A ④ 82.0

問題2

B ② 68.6

C ⑥ 厚生年金保険料

※令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)を参照しています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

障害者雇用状況

障害者雇用状況

R4-343

R4.7.31 令和3年障害者雇用状況の集計結果

ポイントを確認しましょう。

★民間企業における雇用状況

(雇用されている障害者の数)

・ 民間企業(43.5人以上規模の企業:法定雇用率2.3%)に雇用されている障害者

の数は597,786.0人で、前年より19,494.0人増加(対前年比3.4%増)し、18年連

続で過去最高となった。

(実雇用率、法定雇用率達成企業の割合)

・ 実雇用率は、10年連続で過去最高の2.20%(前年は2.15%)、法定雇用率達成

企業の割合は47.0%(同48.6%)であった。

(法定雇用率未達成企業の状況)

・ 令和3年の法定雇用率未達成企業は56,618社。そのうち、不足数が0.5人また

は1人である企業(1人不足企業)が、63.9%と過半数を占めている。

・ また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は32,644社であり、

未達成企業に占める割合は、57.7%となっている。

問題を解いてみましょう。

問題1

「令和3年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、法定雇用率を達成している民間企業の割合は、< A >%であった。

【選択肢】

① 27.0 ② 47.0 ③ 87.0 ④ 97.0

問題2

「令和3年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は、未達成企業全体の< B >%であった。

【選択肢】

① 27.7 ② 57.7 ③ 87.7 ④ 97.7

【解答】

問題1

A ② 47.0

問題2

B ② 57.7

※厚生労働省「令和3年障害者雇用状況の集計結果」を参照しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23014.html

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

労働組合基礎調査

労働組合基礎調査

R4-342

R4.7.30 令和3年「労働組合基礎調査」

今日は、令和3年労働組合基礎調査の結果を見てみましょう。

ポイントは3つです。

① 労働組合数、労働組合員数及び推定組織率

・労働組合数 → 23,392 組合 (前年より 369 組合(1.6%)減少しています)

・労働組合員数 → 1,007 万8千人(前年より3万8千人(0.4%)減少しています)

・推定組織率 → 16.9% (前年(17.1%)より 0.2 ポイント低下しています)

② 女性の労働組合員数及び推定組織率

・労働組合員数 → 347 万人(前年より3万4千人(1.0%)増加しています)

・推定組織率 → 12.8% (前年(12.8%)と同水準です)

③ パートタイム労働者の労働組合員数及び推定組織率

・労働組合員数 → 136 万3千人 (前年より1万2千人(0.8%)減少しています)

・全労働組合員数に占める割合は 13.6%

(前年(13.7%)より 0.1 ポイント低下しています)

・推定組織率 → 8.4% (前年(8.7%)より 0.3 ポイント低下しています)

では、問題を解いてみましょう。

問題1

「令和3年労働組合基礎調査(厚生労働省)」によると、労働組合の推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は約5割となっている。

問題2

「令和3年労働組合基礎調査(厚生労働省)」によると、女性の推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は12.8%で、前年と同水準となっている。

過去問をどうぞ!

【H28年選択式】

政府は、毎年6月30日現在における労働組合数と労働組合員数を調査し、労働組合組織率を発表している。この組織率は、通常、推定組織率と言われるが、その理由は、組織率算定の分母となる雇用労働者数として「< A >」の結果を用いているからである。

【解答】

問題1 ×

労働組合の推定組織率は、16.9%です。

問題2 〇

女性の推定組織率は12.8%で、前年と同水準です。

【H28年選択式】

A 労働力調査

※厚生労働省「令和3年労働組合基礎調査の概況」を参照しています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/21/dl/gaikyou.pdf

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

最低賃金法

最低賃金法

R4-341

R4.7.29 最低賃金額と最低賃金の効力

使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

賃金の最低限度は、最低賃金法に基づいて定められます。

条文を読んでみましょう。

第3条 (最低賃金額) 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間によって定めるものとする。

第4条 (最低賃金の効力) 1 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 |

過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

②【H20年選択】

最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については< A >とする。この場合において、< A >となった部分は、最低賃金< B >定をしたものとみなす。

③【H26年出題】

最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。

【解答】

①【H29年出題】 ×

最低賃金額は、時間又は日ではなく、「時間」によって定められます。

②【H20年選択】

A 無効

B と同様の

③【H26年出題】 ×

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。

最低賃金法第40条で、「第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。」と定められています。

★「地域別最低賃金」額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法第40条で、50万円以下の罰金に処せられます。

★「特定最低賃金額」以上の賃金を支払わなかった場合は、労働基準法の全額払違反として、労働基準法第120条で、30万円以下の罰金に処せられます。→ 具体的には、特定最低賃金が適用される労働者に対して支払った賃金が、地域別最低賃金額以上特定最低賃金額未満の場合です。

※船員に適用される特定最低賃金について

船員に適用される特定最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法第40条の罰則が適用されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-340

R4.7.28 遺族厚生年金 子・孫の失権事由

遺族厚生年金の遺族となる子、孫は、被保険者等の死亡当時、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。(法第59条第1項第2号)

子・孫は一定の年齢になった、障害状態でなくなった場合は、遺族厚生年金の受給権が消滅します。

子・孫特有の失権事由を条文で確認しましょう。

法第63条第2項 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ① 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 ② 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 ③ 子又は孫が、20歳に達したとき。 |

過去問をどうぞ!

①【H19年出題】

厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。

②【H27年出題】 ※法改正による修正あり

老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。

③【R1年出題】

障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。

【解答】

①【H19年出題】 〇

「18歳に達する日以後の最初の3月31日」までは、障害状態の有無は問われません。

1級又は2級の障害の状態にある子又は孫について、その事情が止んだときでも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは失権しません。

又、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、その状態のまま20歳に達したときは、遺族厚生年金の受給権は消滅します。

②【H27年出題】 〇 ※法改正による修正あり

障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態でなければ、子・孫の遺族厚生年金の受給権は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、消滅します。

問題文のように、障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、消滅します。

③【R1年出題】 ×

・問題文の前半について

被保険者等の死亡当時、障害等級2級の障害の状態だった子が、16歳で障害等級3級に該当する障害の状態になりました。18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに3級の場合は、そこで受給権は消滅します。問題文の前半は「〇」です。

・問題文の後半について

被保険者等の死亡当時、障害等級2級の障害の状態だった子が、19歳のときに障害等級3級の障害の状態になりました。その場合は、「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。」に該当しますので、その時点で受給権は消滅します。「20歳に達したときに当該受給権は消滅する。」の部分が「×」です。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-339

R4.7.27 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき

遺族厚生年金の失権事由の一つに「直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき」があります。

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次に該当するに至ったときは、消滅する。 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき (法第63条第1項第3号) |

・養子となった場合でも、「直系血族、直系姻族の養子」であれば、失権しないのがポイントです。

では、過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。

②【H23年出題】

被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く。)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父方の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。

③【H29年出題】

子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。

【解答】

①【H26年出題】 〇

遺族厚生年金の受給権は、「直系姻族の養子」となった場合は、消滅しません。

②【H23年出題】 〇

祖父は「直系血族」です。祖父の養子になっても失権しません。

③【H29年出題】 ×

被保険者等が死亡したことにより、生計を維持していた妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生しました。

その後、妻(子の母)が再婚し、子が妻(子の母)の夫の養子になりました。

子からみると、母と再婚した夫は直系姻族です。母と再婚した夫の養子になっても失権しません。

ちなみに、母(死亡した者の妻)の遺族厚生年金は、「婚姻した」ことにより、失権します。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-338

R4.7.26 30歳未満の妻の遺族厚生年金

夫の死亡当時、夫によって生計を維持していた妻には、子の有無や年齢に関係なく遺族厚生年金の受給権が発生します。

今回は、夫の死亡当時30歳未満だった妻の遺族厚生年金の失権について確認しましょう。

では、条文を読んでみましょう。

1 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに消滅する。 2 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに消滅する。 (法第63条第1項5項) |

ポイント! 夫の死亡当時30歳未満の妻について

1について

夫の死亡当時30歳未満で子がいない場合は、遺族基礎年金の受給権は取得できませんので、遺族厚生年金の受給権のみ取得します。

その場合は、遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに失権します。

夫死亡

(妻27歳・子なし) 30歳

遺族厚生年金 |

← ← ← ← ← 5年 → → → → 失権

2について

夫の死亡当時子がある場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得します。

しかし、妻が30歳に到達する前に子の死亡等により、遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに失権します。

夫死亡

(妻27歳・子あり) 妻28歳

遺族厚生年金 | |

遺族基礎年金 | ← ← ← 5年 → → → 失権 |

子死亡

(遺族基礎年金失権)

過去問をどうぞ!

①【R3年出題】

厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

②【H29年出題】

遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

③【H26年出題】

遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

【解答】

①【R3年出題】 ×

夫の死亡の当時27歳で子のいない妻の遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときではなく、「遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したとき」に消滅します。

②【H29年出題】 ×

妻が30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権が消滅します。

③【H26年出題】 〇

夫の死亡当時30歳未満で、遺族基礎年金の受給権を取得しない妻の遺族厚生年金の受給権は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに消滅します。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-337

R4.7.25 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金

今回は2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金です。

「短期要件」と「長期要件」で異なりますので、注意しましょう。

ポイントを確認しましょう。

(短期要件の場合)

・ 被保険者が、死亡したとき。

・ 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

・ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

死亡日▼

第3号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者 |

★被保険者が死亡した場合は、死亡日に加入していた実施機関が、裁定・支給事務を行います。

(長期要件の場合)

・ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

※25年の計算には合算対象期間も入ります。

★それぞれの実施機関が、それぞれの加入期間ごとに裁定・支給事務を行います。

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

②【H30年出題】

障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

【解答】

①【H28年出題】 〇

老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)の死亡は長期要件に該当します。

長期要件の遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給されます。

問題文の場合、「第1号厚生年金被保険者期間」分は、第1号の実施機関から、「第3号厚生年金被保険者期間」分は、第3号の実施機関から支給されます。

(第78条の32第2項)

②【H30年出題】 〇

障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合は、「短期要件」の遺族厚生年金が支給されます。

2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算して、遺族厚生年金の額の計算をします。

なお、1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡による遺族厚生年金の裁定・支給の事務は、初診日に加入していた実施機関が行います。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-336

R4.7.24 夫の遺族厚生年金

今日は、夫に支給される遺族厚生年金を見ていきましょう。

では、条文を読んでみましょう。

第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |

遺族厚生年金の支給対象になる「夫、父母、祖父母」については、被保険者等の死亡当時55歳以上であることが条件です。

ただし、60歳に達するまでは支給停止され、遺族厚生年金は60歳から支給されます。

しかし、「夫」の場合は、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、60歳未満でも遺族厚生年金は支給停止されません。

過去問をどうぞ!

①【R1年出題】

平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

②【H29年出題】

15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

【解答】

①【R1年出題】 ×

夫に対する当該遺族厚生年金は、夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合は、60歳までの間でも、支給停止されません。遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。

②【H29年出題】 〇

妻の死亡当時の夫の状況

・夫の年齢は55歳 → 遺族厚生年金の受給権が発生します

・15歳の子と生計を同じくしている → 遺族基礎年金の受給権が発生します。

夫の遺族厚生年金は、原則は60歳までは支給停止されますが、遺族基礎年金の受給権を有しているので、60歳前でも支給停止にならず、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができます。

しかし、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは遺族基礎年金の受給権が消滅します。その際、夫はまだ60歳に達していませんので、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は、原則どおり遺族厚生年金は支給停止となります。

(妻死亡)

夫55歳

子15歳 子18歳年度末 夫60歳

遺族厚生年金 | 支給停止 | 遺族厚生年金 |

遺族基礎年金 |

|

|

遺族基礎年金失権

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-335

R4.7.23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金

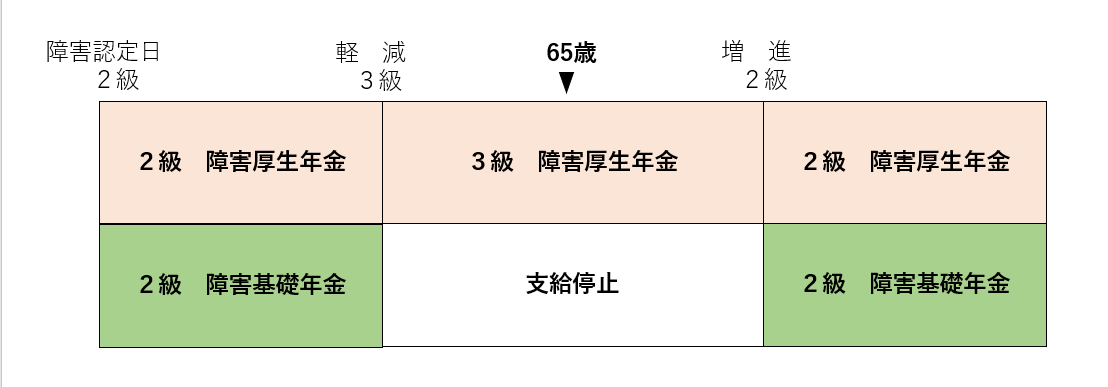

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金のポイントを確認しましょう。

条文を読んでみましょう。

第78条の30 (障害厚生年金の額の特例) 障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。

第78条の31 (障害手当金の額の特例) 障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定(障害厚生年金の額の特例)を準用する。

第78条の33 (障害厚生年金等に関する事務の特例) 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、それぞれの被保険者の種別ごとに定められた事務の実施機関が行う。 |

ポイント!

例えば、第3号厚生年金被保険者であった期間と第1号厚生年金被保険者であった期間を有し、初診日に第1号厚生年金被保険者であった場合

初診日▼

第3号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者 |

・初診日に加入していた実施機関が、年金額の計算・裁定・支給事務を行います。

・年金額の計算は、他の実施機関の加入期間分も合算して計算します。

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

②【H29年出題】

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】

①【H28年出題】 ×

障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の支給に関する事務は、障害認定日ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。

②【H29年出題】 ×

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を「合算」し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-334

R4.7.22 2以上の障害が生じた場合の障害厚生年金の併合認定

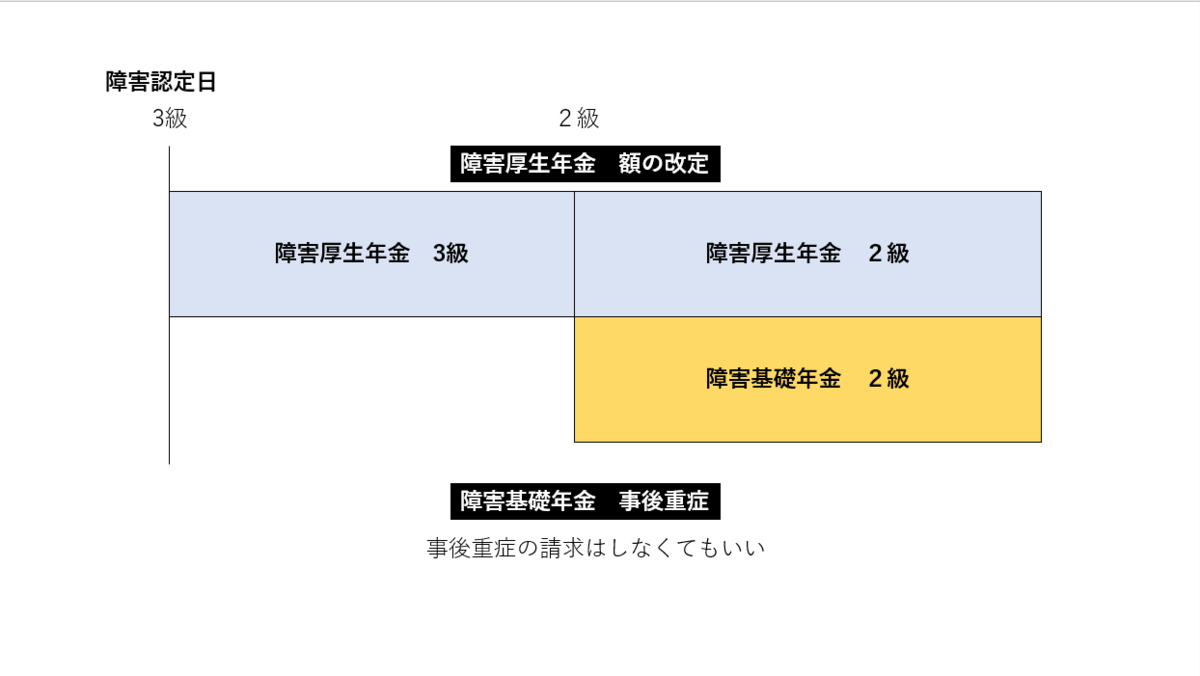

障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金の受給権が生じた場合は、併合認定が行われます。

条文を読んでみましょう。

第48条 (障害厚生年金の併給の調整) 1 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。 2 障害厚生年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 |

併合認定のイメージ

・併合認定の対象になるのは、「1級又は2級に該当したことがある障害厚生年金」です。

・先発の年金が3級でも、障害基礎年金が支給停止になっている場合(短期間でも1級又は2級の障害状態にあったことがある場合)は、併合認定の対象になります。

・なお、障害基礎年金の受給権がない3級は対象外です。

2級 | + | 2級 | → 併合 | 1級 |

2級 | 2級 | 1級 |

3級 | + | 2級 | → 併合 | 1級 |

支給停止 | 2級 | 1級 |

過去問をどうぞ!

①【H27年出題】

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

②【H29年出題】

障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

③【R3年出題】

厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。

【解答】

①【H27年出題】 ×

受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の場合、障害基礎年金の受給権がありません。

先発の障害が3級の障害厚生年金(受給権を取得した当時から引き続き1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)の場合は、第48条の併合認定の対象になりません。

②【H29年出題】 〇

受給権を取得した当時は2級に該当したが、現在は3級である障害厚生年金の場合は、障害基礎年金の受給権があります。

障害厚生年金の受給権を取得した当時は2級に該当したが、現在は3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、併合認定の対象になります。

第48条により、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。

3級 | + | 2級 | → 併合 | 1級 |

支給停止 | 2級 | 1級 |

③【R3年出題】 ×

2級の障害厚生年金の受給権者が、更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、「従前の障害厚生年金の受給権は消滅」します。支給停止ではありません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-333

R4.7.21 障害厚生年金の失権

障害厚生年金の受給権の消滅について確認しましょう。

条文を読んでみましょう。

第53条(失権) 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定(二以上の障害が生じた場合の併合認定)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。 ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |

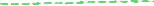

障害厚生年金が失権するとき

・二以上の障害が生じ、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅します。

・受給権者が死亡したときは、受給権は消滅します。

・障害等級に該当しなくなったときは、65歳までは支給停止されます。

障害等級に該当しないまま65歳に達したときは、そこで失権します。※65歳時点で障害等級に該当しなくなった日から3年未満の場合は失権しません。

・障害等級に該当しないまま3年を経過したときはそこで失権します。※3年を経過した時点で、65歳未満の場合は失権しません。

★「障害等級に該当しなくなってから3年経過したとき」か「65歳に達したとき」のどちらか遅い方に失権します。

例えば、63歳のときに障害等級に該当しなくなったときは、65歳時点では、3年経過していないので、失権しません。障害等級に該当しなくなってから3年経過した日に失権します。

★厚生年金保険法の「障害等級」は1級から3級です。「障害等級に該当する程度の障害の状態にない」ということは、3級未満ということです。

では、過去問をどうぞ!

①【H30年出題】

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。

②【R2年出題】

障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

【解答】

①【H30年出題】 〇

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、障害等級に該当しなくなってから3年未満の場合は失権しません。

問題文は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったのが64歳時点です。65歳の時点では3年未満ですので失権しません。

②【R2年出題】 ×

障害等級に該当しなくなった場合でも、少なくとも65歳までは支給停止で、受給権は消滅しません。

支給が停止されたまま3年経過したとしても、65歳に達する日の前日までに3級に該当した場合は、支給停止が解除され、3級の障害厚生年金が支給されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

厚生年金保険法

厚生年金保険法

R4-332

R4.7.20 障害厚生年金の配偶者加給年金額

1級・2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。

条文を読んでみましょう。

第50条の2 1 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 2 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 3 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |

ポイント!

★配偶者加給年金額が加算されるのは、1級・2級の障害厚生年金です。3級の障害厚生年金には配偶者加給年金額は加算されません。

★65歳未満の配偶者が対象です。子については障害基礎年金の方で加算が行われます。

★受給権を取得した後に、生計を維持する配偶者を有するに至った場合も、配偶者加給年金額の対象となります。

では、過去問をどうぞ!

①【H29年出題】

障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

②【H29年出題】

障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

③【H24年出題】

障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。

【解答】

①【H29年出題】 ×

子は、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。

子は、障害基礎年金の方で加算の対象になります。

②【H29年出題】 〇

受給権が発生した時点では、生計を維持している配偶者がいなかったとしても、その後、例えば結婚をして対象になる配偶者を有するに至ったときは、加給年金額が加算されます。

その場合は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加給年金額が加算されます。

③【H24年出題】 ×

障害厚生年金の受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも、1級・2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法

国民年金法

R4-331

R4.7.19 寡婦年金と死亡一時金の調整

寡婦年金と死亡一時金の調整をみていきましょう。

条文を読んでみましょう。

第52条の6 (支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |

★ 死亡一時金と寡婦年金の受給権を同時に取得した場合は、「その者の選択」によりどちらか一つが支給され、他は支給されません。

では、過去問をどうぞ!

①【H18年出題】

死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。

②【H24年出題】

夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】

①【H18年出題】 〇

「死亡一時金」と「寡婦年金」はその者の選択によりどちらか一つを受給できます。

★ 寡婦年金は、60歳から65歳までの有期年金ですので、妻の年齢によっては数か月しか受給できないこともあり得ます。その場合は、死亡一時金の方が受給額が多い可能性もあります。そのような理由から選択制になっています。

★寡婦年金と死亡一時金の受給権を同時に取得した者が、法52条の6により寡婦年金を選択した場合には、死亡一時金の受給権は消滅します。(S50.4.26庁文発1249)

②【H24年出題】 ×

死亡一時金と寡婦年金の受給権を同時に取得した場合は、その者の選択により、どちらか一つが支給されます。

もう一問どうぞ!

③【R3年出題】

第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】

③【R3年出題】 〇

同時に、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった場合の調整の問題です。

ポイント!

「一人一年金の原則」により → 遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択

「寡婦年金と死亡一時金」 → 受給権者の選択によりどちらか一つを選択

寡婦年金を選択した場合 → 死亡一時金は支給されません。

遺族厚生年金を選択した場合 → 遺族厚生年金と死亡一時金の両方が受給できます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法

国民年金法

R4-330

R4.7.18 死亡一時金の額

死亡一時金の額は、保険料を納付した月数によって決まります。

条文を読んでみましょう。

第52条の4 (死亡一時金の額) ① 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。

② 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額とする。 |

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。

②【R2年出題】

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

【解答】

①【H26年出題】 ×

死亡一時金の額が32万円になるのは、420か月以上ある場合です。

②【R2年出題】 〇

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月の場合の死亡一時金は120,000円です。また、付加保険料を納付した期間が36月(3年)あるので、8,500円が加算されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法

国民年金法

R4-329

R4.7.17 死亡一時金の遺族の範囲と順位

死亡一時金の遺族の範囲を確認しましょう。

条文を読んでみましょう。

第52条の3 ① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、第52条の2第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ② 死亡一時金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。 ③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

第52条の2 第3項 死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。

|

死亡一時金を受けることができる遺族の順序は、①配偶者、②子、③父母、④孫、 ⑤祖父母、⑥兄弟姉妹です。

では、過去問をどうぞ!

①【H28年出題】

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

②【H27年出題】

死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。

【解答】

①【H28年出題】 ×

三親等内の親族は、死亡一時金を受けることができる遺族に入りません。

②【H27年出題】 〇

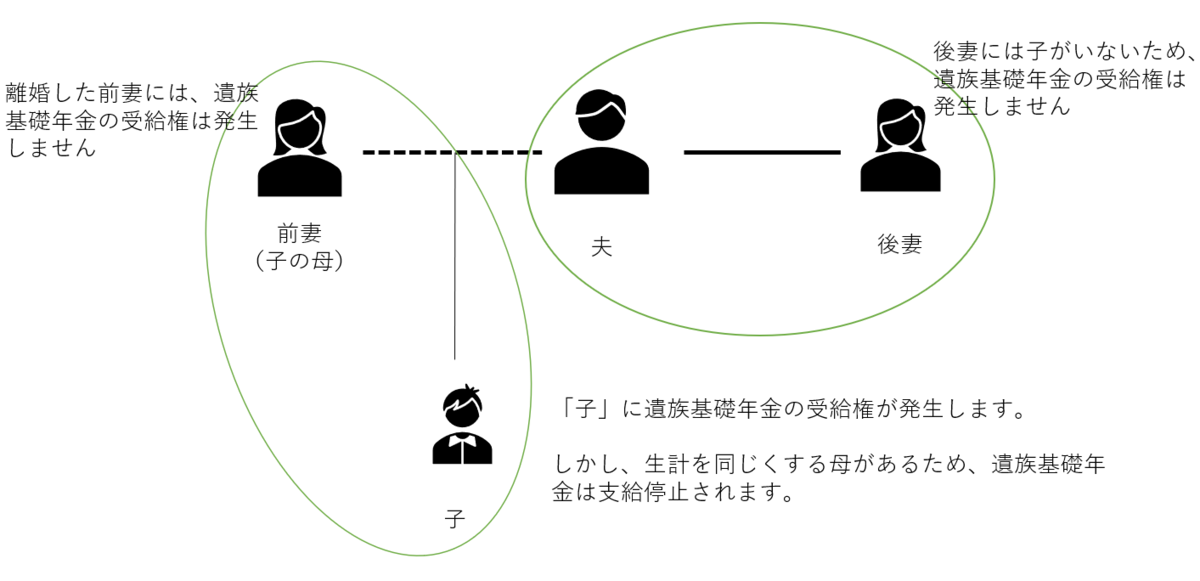

下の図も参考にしてください。

夫が死亡した後、子が遺族基礎年金の受給権を取得したものの、その子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、遺族基礎年金が支給停止されている場合の死亡一時金の支給についての問題で、第52条の2第3項に該当します。

第52条の3第1項ただし書きで、「第52条の2第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。」となっています。

上記の場合は、死亡した者の配偶者であってその者と生計を同じくしていた者(後妻)が死亡一時金を受けることになります。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

国民年金法

国民年金法

R4-328

R4.7.16 死亡一時金が支給されないとき

死亡一時金が支給されない場合を見ていきましょう。

さっそく条文を読んでみましょう。

第52条の2 ① 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 ② ①項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 2 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 |

ポイント! 「受けたことがある者」

老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を「受けたことがある者」が死亡したときは、死亡一時金は支給されません。

例えば、老齢基礎年金を受ける権利があったとしても、老齢基礎年金を受けないまま死亡した場合は、死亡一時金の対象となります。

では、過去問をどうぞ!

①【H19年出題】

死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも支給される。

②【H28年出題】

死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。

③【R2年出題】

死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

【解答】

①【H19年出題】 ×

死亡一時金は、「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者」が死亡した場合は支給されません。

また、遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、原則として死亡一時金は支給されません。

ちなみに、同一人物の死亡によって寡婦年金と遺族基礎年金の両方の受給権が発生することはあり得ます。しかし両方とも受給できるわけではなく、一人一年金の原則が適用されますので、どちらかの年金を選択して受給することになります。

②【H28年出題】 ×

死亡した人が遺族基礎年金の支給を受けたことがあったとしても、死亡一時金の支給要件には影響しません。

③【R2年出題】 ×

同一の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給しないこととなっています。

ただし、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、死亡一時金が支給されます。

例えば、子が18歳に達した日の属する年度の年度末(3月)に父が死亡した場合、遺族基礎年金の受給権はその3月に発生しますが、実際、遺族基礎年金は支給されません。

このように死亡と同じ月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金が支給されます。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法

国民年金法

R4-327

R4.7.15 死亡一時金の支給要件

国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納付した人が死亡した場合、一定の遺族に対して死亡一時金が支給されます。

老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがない人が死亡したことが条件で、保険料の掛け捨てを防止することを趣旨としています。

条文を読んでみましょう。

第52条の2 (支給要件) 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 |

ポイント!

★36月の数え方

「保険料納付済期間の月数」、「4分の1免除期間の月数の4分の3」、「半額免除期間の月数の2分の1」、「4分の3免除期間の月数の4分の1」を合算します。

「保険料全額免除期間」は計算に入りません。保険料の負担が全くないからです。

死亡日の属する月の前月まで

前々月ではなく「前月」までの月数で計算します。

過去問をどうぞ!

①【H24年出題】

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

②【H27年出題】

65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

【解答】

①【H24年出題】 ×

「保険料全額免除期間」は36月の計算に入りません。

②【H27年出題】 〇

65歳以上の特例による任意加入被保険者も、死亡一時金の対象になります。

★「特例による任意加入被保険者」は、「死亡一時金」と「脱退一時金」は、第1号被保険者と同じ扱いです。

しかし、「付加保険料の納付」と「寡婦年金」は「特例による任意加入被保険者」には適用されません。

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法

国民年金法

R4-326

R4.7.14 老齢基礎年金の繰上げ繰下げと振替加算

老齢基礎年金は、繰上げて受給することもできますし、繰下げて受給することもできます。

その際、振替加算はどうなるのか確認しましょう。

今日は過去問からどうぞ!

①【H22年出題】

老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

②【H30年出題】

振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

③【H21年出題】

振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

④【R3年出題】

老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

【解答】

①【H22年出題】 〇

ポイント! 老齢基礎年金の繰上げの請求をしても、振替加算は繰上げされません。振替加算は65歳から支給されます。

60歳 65歳

| 振替加算 |

繰上げ支給の老齢基礎年金 | |

例えば、60歳から老齢基礎年金を繰上げ請求しても、振替加算は65歳からです。

②【H30年出題】 ×

・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても振替加算は繰上げされませんので、振替加算は「請求のあった日の属する月の翌月」からではなく、「65歳に達した日の属する月の翌月」から加算されます。

・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、問題文の通り、「申出のあった日の属する月の翌月」から加算されます。

65歳 68歳

| 振替加算 |

| 繰下げ支給の老齢基礎年金 |

③【H21年出題】 ×

振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額には繰下げ増額はありません。

④【R3年出題】 〇

振替加算のポイント

・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合 → 振替加算は繰上げされず65歳から

・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合 → 振替加算も繰下げて支給される。ただし、振替加算額には繰下げによる増額はありません。

厚生年金保険の「加給年金額」もチェックしましょう。

例えば、加給年金額の加算の対象になっている配偶者が、老齢基礎年金を繰上げ請求した場合は、加給年金額はどうなるのでしょう?

⑤【厚生年金保険法H28年出題】

配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】

⑤【厚生年金保険法H28年出題】 ×

配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は配偶者が65歳に達するまで支給されます。

★例えば、妻が夫の受給する老齢厚生年金の加給年金額の対象になっている場合で、妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合

・妻が65歳に達するまで、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます

・妻が65歳に達すると、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法

国民年金法

R4-325

R4.7.13 法定免除の期間など

昨日の続きで、法定免除を見ていきます。

もう一度、条文を読んでみましょう。

第89条 1 被保険者(産前産後免除及び保険料の一部免除の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 ① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 ② 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 ③ 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所等、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定するもの)に入所しているとき。 2 1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、1項の規定は適用しない。 |

★免除される期間

「要件に該当するに至った日の属する月の前月」から「これに該当しなくなる日の属する月」までの期間です。

過去問をどうぞ!

①【H26年出題】 ※法改正による修正あり

第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

②【H26年出題】

法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

③【R2年出題】

第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

【解答】

①【H26年出題】 ×

免除される期間は、その該当するに至った日の属する月の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する「月」までの期間です。

例えば、令和4年7月13日に免除事由に該当した場合は、6月から免除されます。

6月分の保険料の納期限は7月末日です。免除事由に該当している7月末に納期限がくる6月分から免除される仕組みです。

②【H26年出題】 〇

法第89条第2項では、法定免除事由に該当していても、本人から保険料を納付する旨の申出があったときは、申出のあった期間に係る保険料に限って納付することができることを規定しています。

<法定免除に該当していても申出によって保険料が納付できる理由は?>

・法定免除の期間は、老齢基礎年金の計算の際に減額されるので。

・追納することもできますが、10年以内という期限があることと、10年以内でも一定期間を過ぎると加算が行われるので。

③【R2年出題】 〇

法定免除事由に該当した場合は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出する必要があります。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、提出は不要です。

(則第75条)

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

国民年金法

国民年金法