合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

令和2年度版

社労士受験のあれこれ(過去記事)

このページは令和2年度版です。

頑張ろう!

R2-266

R2.8.23 合格を祈ります

いよいよ本番です。

積み重ねてきたこと、自分を信じて。

120%の力が発揮できますように。

合格を祈ります

最後に雇用保険法をどうぞ!

【改正 雇用保険法】

(目的)

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(雇用保険事業)

雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

社労士受験のあれこれ

令和2年度の国民年金の数字

R2-265

R2.8.22 令和2年度の国民年金の数字check

本試験の前日・当日にチェックしてほしいこと

本試験の前日・当日にチェックしてほしいこと

「数字」

覚えていたら解けるけど、覚えてなければ手も足も出ません。

当日、ぎりぎりまで数字を頭に叩き込んでください。

では、どうぞ!

令和2年度 老齢基礎年金の満額

780,900円 × 改定率< A > ≒ < B >円

<老齢基礎年金の額 40年間すべて保険料納付済期間の場合>

老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)とする。

令和2年度 国民年金保険料

17,000円 × 保険料改定率< E > ≒ < F >円

【解答】

A 1.001

B 781,700

C 50円

D 100円

780,900円×1.001=781,680.9円 → 781,700円(100円未満で四捨五入)

E 0.973

F 16,540円

17,000円(法定額)×0.973(保険料改定率)=16,541円 → 16,540円

(10円未満で四捨五入)

社労士受験のあれこれ

雇用保険法 教育訓練給付(特定一般教育訓練)

R2-264

R2.8.21 特定一般教育訓練(R1.10.1施行)

最後の最後にチェックしてほしいのは

最後の最後にチェックしてほしいのは

・改正項目

→ 出題可能性が高いから。

・どうしても分からなかった箇所

→ どうしても分からなかった箇所でも、一回だけ読んでみてください。

案外、すんなり頭に入ることがありますので。

本日は、「特定一般教育訓練(R1.10.1施行)」です。

では、どうぞ!

「特定一般教育訓練」

→ 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練

【問題】

特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額に< A >を乗じて得た額(その額が< B >円を超えるときは、< B >円)とする。

特定一般教育訓練受講予定者は、当該特定一般教育訓練を開始する日の < C >前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

① 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書

②以下 略

教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して< D >以内に、教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して< D >以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。

① 特定一般教育訓練修了証明書

②以下 略

【解答】

A 100分の40

B 20万

C 1カ月

D 1カ月

社労士受験のあれこれ

パートタイム・有期雇用労働法

R2-263

R2.8.20 パ・有法 R2年4月1日改正

本日は、「パ・有法 R2年4月1日改正 」です。

」です。

パートタイム・有期雇用労働法のポイント!

「正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止」

R2年4月1日施行(中小企業はR3年4月1日~)

では、どうぞ!

(基本的理念)

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び< A >に応じて就業することができる機会が確保され、< B >の充実が図られるように配慮されるものとする。

【解答】

A 能力

B 職業生活

こちらもどうぞ!

(不合理な待遇の禁止)

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う< C >に照らして< D >と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

【解答】

C 目的

D 適切

★ 同じ企業の正社員と短時間労働者・ 有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることを禁止しています。

「均衡待遇」といいます。(均衡=バランスのこと)

社労士受験のあれこれ

障害者雇用促進法

R2-262

R2.8.19 R2年4月1日改正あり 障害者雇用促進法

本日は、「R2年4月1日改正あり 障害者雇用促進法」です。

では、どうぞ!

(基準に適合する事業主の認定)

厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時< A >人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

【解答】

A 300

★ 障害者の雇用の促進等に関する取組みについて、実施状況が優良であること等の基準に適合する中小事業主を認定する制度ができました。

こちらもどうぞ!

厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、納付金関係業務を行う。

一 略

一の二 特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満のものをいう。)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給すること。

二以下 略

特例給付金の支給額

| 事業主区分 | 支給額 |

| 常時雇用労働者数 100人超 | < B >円/人 月 |

| 常時雇用労働者数 100人以下 | < C >円/人 月 |

※ 支給上限は、週20時間以上の雇用障害者数

【解答】

B 7,000

C 5,000

※BCともに、特定短時間労働者1人当たりの額です。

※特定短時間労働者 → 1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満のもの

※短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため

社労士受験のあれこれ

目的条文check 2 社保編

2 社保編

R2-261

R2.8.18 健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック

目的条文は要チェック!

本日は、「健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック」です。

では、どうぞ!

問1 「健康保険法」

(目的)

第1条 この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

(基本的理念)

第2条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< C >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< D >並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< E >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

【解答】

A 業務災害

B 福祉の向上

C 高齢化

D 後期高齢者医療制度

E 常に

問2 「国民年金法」

(国民年金制度の目的)

第1条 国民年金制度は、< A >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。

(国民年金の給付)

第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

(管掌)

第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。

2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、 < C >、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた< D >(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、< E >が行うこととすることができる。

【解答】

A 日本国憲法第25条第2項

B 健全な国民生活

C 全国市町村職員共済組合連合会

D 日本私立学校振興・共済事業団

E 市町村長(特別区の区長を含む。)

問3 「厚生年金保険法」

(目的)

第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の< A >の安定と< B >に寄与することを目的とする。

(管掌)

第2条 厚生年金保険は、< C >が、管掌する。

【解答】

A 生活

B 福祉の向上

C 政府

社労士受験のあれこれ

目的条文check 1 労働編

1 労働編

R2-260

R2.8.17 労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック

目的条文は要チェック!

本日は、「労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック」です。

では、どうぞ!

問1 「労働基準法」

(労働条件の原則)

第1条 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

② この法律で定める労働条件の< B >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。

(労働条件の決定)

第2条 労働条件は、労働者と使用者が、< D >において決定すべきものである。

② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、< E >各々その義務を履行しなければならない。

【解答】

A 人たるに値する生活

B 基準

C 向上

D 対等の立場

E 誠実に

問2 「労働安全衛生法」

(目的)

第1条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< A >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。

【解答】

A 自主的活動

B 安全と健康

C 快適な職場環境

問3 「労災保険法」

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< A >に寄与することを目的とする。

第2条 労働者災害補償保険は、< B >が、これを管掌する。

第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、 < C >を行うことができる。

第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び< D >(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

【解答】

A 福祉の増進

B 政府

C 社会復帰促進等事業

D 官公署の事業

問4 「雇用保険法」

R2年4月1日改正 要チェックです!

R2年4月1日改正 要チェックです!

(目的)

第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< B >を図ることを目的とする。

(管掌)

第2条 雇用保険は、< C >が管掌する。

2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、< D >が行うこととすることができる。

(雇用保険事業)

第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び< E >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

【解答】

A 子を養育するための休業

B 福祉の増進

C 政府

D 都道府県知事

E 育児休業給付

社労士受験のあれこれ

横断編(不服申立て)

R2-259

R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「審査請求を棄却したものとみなすことができる」です。

では、どうぞ!

問1 「労災保険法」

① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日から< A >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】

A 3か月

問2 「雇用保険法」

① 資格取得・喪失の確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して < B >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】

B 3か月

問3 「健康保険法」

被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

審査請求をした日から< C >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。

【解答】

C 2月

D 社会保険審査会

問4 「国民年金法」

被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は< E >その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

審査請求をした日から< F >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】

E 保険料

F 2月

問5 「厚生年金保険法」

① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。

② ①の審査請求をした日から< G >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< H >に対して審査請求をすることができる。

【解答】

G 2月

H 社会保険審査会

| 棄却したものとみなすことができる | |

労災保険 雇用保険 | 審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき |

健康保険 国民年金 厚生年金保険 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき |

では、こちらをどうぞ!

①<国民年金 H30年出題>

給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

②<厚生年金保険法 H29年出題>

第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

【解答】

①<国民年金 H30年出題> 〇

「2か月」がポイントです!

②<厚生年金保険法 H29年出題> ×

・第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して行います。

・脱退一時金については、「社会保険審査会」で〇です。

(国民年金も「脱退一時金」は、「社会保険審査会」に対して審査請求ができます。

社労士受験のあれこれ

横断編(公課の禁止)

R2-258

R2.8.15 横断編/課税されるもの、されないもの

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「課税されるもの、されないもの」です。

では、どうぞ!

問1 「労災保険法」

<H24年出題>

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

【解答】 〇

労災保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」と規定されています。

※ 労災保険の保険給付には、「現金給付」と「現金給付」があるので「金品」

問2 「雇用保険法」

<H28年出題>

租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

【解答】 ×

雇用保険法では「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」とされています。

常用就職支度手当は失業等給付の中に入っていますので、課税できません。

※雇用保険法には現物給付がないので「金銭」となっています。

なお、雇用保険二事業の助成金等は失業等給付ではありませんので、公課を課することができます。

問3 「健康保険法」

<H18年出題>

出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。

【解答】 〇

健康保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」とされています。

保険給付(もちろん出産手当金出産育児一時金も含まれます。)は、課税されません。

問4 「国民年金法」

<H25年出題>

原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。

【解答】 〇

国民年金法のルールは、以下の通り。

原則 → 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、公課を課することができる。

問5 「厚生年金保険法」

障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことはできない。

【解答】 〇

厚生年金保険法のルールは以下の通り。

原則 → 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

ただし、老齢厚生年金については、公課を課することができる。

※ 「老齢厚生年金」は課税されますが、障害厚生年金は課税されません。

社労士受験のあれこれ

横断編(療養に関する指示に従わないとき)

R2-257

R2.8.14 横断編/療養に関する指示に従わないときの制限

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「療養に関する指示に従わないときの制限」です。

では、どうぞ!

問1 「労災保険法」

空欄を埋めてください。

労働者が故意の犯罪行為若しくは< A >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの< B >となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の< C >。

【解答】

A 重大な過失

B 原因

C 全部又は一部を行わないことができる

問2 「健康保険法」

空欄を埋めてください。

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< D >。

【解答】

D 一部を行わないことができる

「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。

「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。

問3 「国民年金法」

空欄を埋めてください。

故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその< F >となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< G >。

自己の故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその< F >となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

【解答】

E 重大な過失

F 原因

G 全部又は一部を行わないことができる

問4 「厚生年金保険法」

空欄を埋めてください。

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは< H >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの< I >となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の< J >。

障害厚生年金の受給権者が、< K >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】

H 重大な過失

I 原因

J 全部又は一部を行わないことができる

K 故意

こちらもどうぞ!

問1労災保険法

問1労災保険法

労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

問2 健康保険法

問2 健康保険法

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

問3 国民年金法(R元年出題)

問3 国民年金法(R元年出題)

被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。

問4 厚生年金保険法(R元年出題)

問4 厚生年金保険法(R元年出題)

被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】

問1労災保険法 ×

問1労災保険法 ×

キーワードは、「故意に」「直接の原因」。

全部又は一部を行わないことができるではなく、「保険給付を行わない」です。

問2 健康保険法 ×

問2 健康保険法 ×

キーワードは、「闘争、泥酔又は著しい不行跡」。

行わないではなく、「全部又は一部を行わないことができる」です。

問3 国民年金法(R元年出題) 〇

問3 国民年金法(R元年出題) 〇

キーワードは、「故意に」。

故意に死亡させた者には支給しない。

問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇

問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇

故意に障害 → 障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。

重大な過失 → 保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

社労士受験のあれこれ

横断編(支給制限~全部制限)

R2-256

R2.8.13 横断編/支給制限「行わない」のはどんなとき?

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「支給制限「行わない」のはどんなとき?」です。

では、どうぞ!

問1 「労災保険法」

空欄を埋めてください。

労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

【解答】

A 故意に

B 直接の原因

問2 「健康保険法」

空欄を埋めてください。

被保険者又は被保険者であった者が、< C >により、又は< D >給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

【解答】

C 自己の故意の犯罪行為

D 故意に

問3 「国民年金法」

空欄を埋めてください。

< E >障害又はその< F >となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < E >死亡させた者には、支給しない。

被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によっ遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を< E >死亡させた者についても、同様とする。

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< E >死亡させたときは、消滅する。

【解答】

E 故意に

F 直接の原因

問4 「厚生年金保険法」

空欄を埋めてください。

被保険者又は被保険者であった者が、< G >、障害又はその< H >となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を< G >死亡させた者には、支給しない。

被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を< G >死亡させた者についても、同様とする。

遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< G >死亡させたときは、消滅する。

【解答】

G 故意に

H 直接の原因

社労士受験のあれこれ

横断編(受給権の保護)

R2-255

R2.8.12 横断編/受給権の保護(譲り渡し、担保、差押え)

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「受給権の保護」です。

では、どうぞ!

「労災保険法」

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(例外あり)

年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、担保に供することができる。

※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・国年、厚年も同様)

「雇用保険法」

失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(例外なし)

「健康保険法」

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(例外なし)

「国民年金法」

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(例外あり)

・ 年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる

※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、厚年も同様)

・ 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。

※老齢基礎年金、付加年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる

「厚生年金保険法」

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(例外あり)

・ 年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる。

※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、国年も同様)

・ 老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。

※老齢厚生年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる

では、問題をどうぞ!

では、問題をどうぞ!

労災保険法<H24年出題>

労災保険法<H24年出題>

保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。

雇用保険法<H23年出題>

雇用保険法<H23年出題>

教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。

健康保険法<H24年出題>

健康保険法<H24年出題>

保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。

国民年金法<H28年出題>

国民年金法<H28年出題>

給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。

厚生年金保険法<H26年出題>

厚生年金保険法<H26年出題>

遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。

厚生年金保険法<H28年選択>

厚生年金保険法<H28年選択>

政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口の資金の貸付けを、< A >に行わせるものとされている。

【解答】

労災保険法<H24年出題> 〇

労災保険法<H24年出題> 〇

雇用保険法<H23年出題> 〇

雇用保険法<H23年出題> 〇

健康保険法<H24年出題> ×

健康保険法<H24年出題> ×

保険給付を受ける権利は、譲渡、担保、差し押さえ、すべてできません。

国民年金法<H28年出題> 〇

国民年金法<H28年出題> 〇

脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。

※厚生年金保険でも、脱退一時金は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。

厚生年金保険法<H26年出題> ×

厚生年金保険法<H26年出題> ×

遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押えの対象にはなりません。

厚生年金保険法<H28年選択>

厚生年金保険法<H28年選択>

A 独立行政法人福祉医療機構

社労士受験のあれこれ

横断編(確認しましょう60・65・70・75歳)その2

R2-254

R2.8.11 横断編/60・65・70・75歳その2(社一編)

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「60・65・70・75歳その2(社一編)」です。

では、どうぞ!

高齢者医療確保法

高齢者医療確保法

空欄を埋めてください。

<被保険者>

次の1、2のいずれかに該当する者は、< A >が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

1 < A >の区域内に住所を有する< B >の者

2 < A >の区域内に住所を有する< C >の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該 < A >の認定を受けたもの

<特定健康診査>

保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< D >の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。

【解答】

A 後期高齢者医療広域連合

B 75歳以上

C 65歳以上75歳未満

D 40歳以上

介護保険法

介護保険法

空欄を埋めてください。

<被保険者>

次の1,2のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

1 市町村の区域内に住所を有する< E >の者(「第1号被保険者」という。)

2 市町村の区域内に住所を有する< F >の医療保険加入者(「第2号被保険者」という。)

【解答】

E 65歳以上

F 40歳以上65歳未満

ついでにこちらもどうぞ!

①<高齢者医療確保法 H23年出題>

都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】

①<高齢者医療確保法 H23年出題> ×

保険料を徴収するのは「市町村(特別区を含む。)」です。都道府県は保険料の徴収は行いません。

ちなみに、保険料の決定は、後期高齢者医療広域連合が行います。

穴埋めで確認しましょう!

① < A >は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

② ①の保険料は、< B >が被保険者に対し、< B >の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い< B >の < C >で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。

【解答】

A 市町村(特別区を含む。)

B 後期高齢者医療広域連合

C 条例

もう一問どうぞ!

②<介護保険法 H21年出題>

市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】

②<介護保険法 H21年出題> 〇

介護保険法の保険者は市町村及び特別区(以下「市町村」)保険料の徴収も保険者である市町村が行います。

保険料の徴収の対象は第1号被保険者のみ。

第2号被保険者からは保険料を徴収しません。第2号被保険者分は、医療保険各法で医療保険料と合わせて介護保険料を徴収するからです。

社労士受験のあれこれ

横断編(60・65・70・75歳)その1

R2-253

R2.8.10 横断編/年齢再確認!60・65・70・75歳その1

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「年齢再確認!60・65・70・75歳 その1」です。

では、どうぞ!

国民年金法

国民年金法

空欄を埋めてください。

<任意加入被保険者>

次の1から3のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。

1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの

2 日本国内に住所を有する< A >の者

3 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< B >のもの

<特例による任意加入被保険者>

昭和< C >年4月1日以前に生まれた者であって、次の1,2のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。

ただし、その者が国民年金法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

1 日本国内に住所を有する< D >の者

2 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< D >のもの

【解答】

A 60歳以上65歳未満

B 20歳以上65歳

C 40

D 65歳以上70歳未満

特例による任意加入被保険者のポイント!

・ 昭和40年4月1日以前に生まれた者

・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がないこと

厚生年金保険法

厚生年金保険法

空欄を埋めてください。

<任意単独被保険者>

適用事業所以外の事業所に使用される< E >の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

認可を受けるには、その事業所の< F >を得なければならない。

<高齢任意加入被保険者>

適用事業所に使用される< G >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、実施機関に< H >て、被保険者となることができる。

適用事業所以外の事業所に使用される< I >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、< J >を受けて、被保険者となることができる。

認可を受けるには、その事業所の< K >を得なければならない。

【解答】

E 70歳未満

F 事業主の同意

G 70歳以上

H 申し出

I 70歳以上

J 厚生労働大臣の認可

K 事業主の同意

特例による任意加入被保険者のポイント!

・ 国民年金の「特例による任意加入被保険者」と違い、生年月日の要件がない

・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないこと

・ 「適用事業所」と「適用事業所以外」で要件が違うので、注意。

こちらもどうぞ!

<国民年金 H27年出題>

厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】 〇

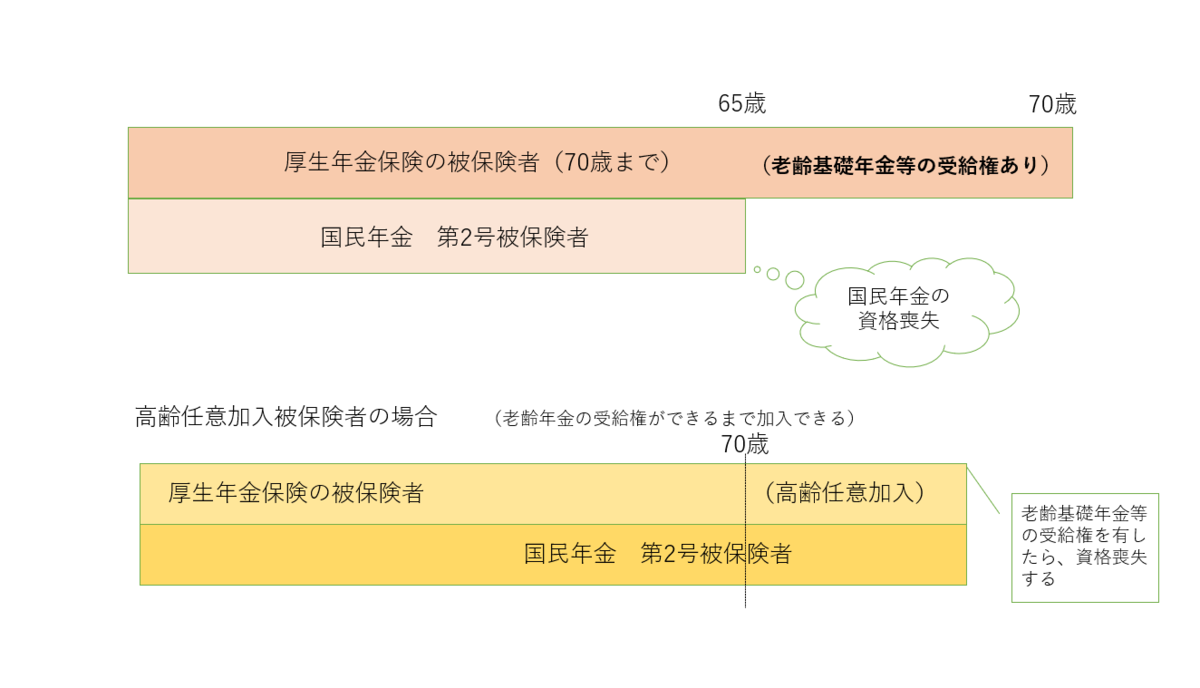

原則 → 厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者

ただし、厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合は、第2号被保険者にはならない。

問題文の場合、「在職老齢年金を受給する」「65歳以上70歳未満の被保険者」ということで、「老齢年金の受給権がある+65歳以上」ですので、厚生年金保険の被保険者なのですが、国民年金の第2号被保険者にはなりません。

一方、第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが条件です。

問題文の場合は、第2号被保険者の配偶者に当たりませんので、第3号被保険者にはなりません。

なお、厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」は、「国民年金の第2号被保険者」です。なぜなら、「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない」からです。

社労士受験のあれこれ

横断編(標準賞与額・健保と厚年)

R2-252

R2.8.9 横断編/健保と厚年~標準賞与額どう違う?

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「健保と厚年~標準賞与額どう違う?」です。

では、どうぞ!

まずは「健康保険法」から

空欄を埋めてください。

空欄を埋めてください。

保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< A >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。

ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< B >円を超えることとなる場合には、当該累計額が< B >万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】

A 1,000

B 573万

健康保険<H27年出題>

健康保険<H27年出題>

全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。

【解答】 ×

・ 標準賞与額の累計額は、「年度」で573万円が限度。

(3月までと4月以降では年度が違う。3月分の賞与は4月以降分と累計しない。)

・ 標準賞与額の累計は「保険者」単位で行う。

(A社(協会けんぽ)、B社(健保組合)の賞与は累計しない。)

この問題の場合は、12月の標準賞与額は「100万円」となります。

次は、厚生年金保険です!

空欄を埋めてください。

空欄を埋めてください。

実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< C >円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。

この場合において、当該標準賞与額が< D >円を超えるときは、これを < D >円とする。

【解答】

C 1,000

D 150万

厚生年金保険の標準所与額は、月150万円が上限です。

社労士受験のあれこれ

横断編(標準報酬月額・健保厚年を比較)

R2-251

R2.8.8 横断編/標準報酬月額・健保と厚年の違いは??

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「標準報酬月額・健保と厚年の違いは??」です。

では、どうぞ!

まずは「健康保険法」から

空欄を埋めてください。

空欄を埋めてください。

健康保険の標準報酬月額の最低は、第1級の< A >円で、

最高は第< B >級の< C >円となっている。

【解答】

A 58,000

B 50

C 1,390,000

空欄を埋めてください。

空欄を埋めてください。

毎年< D >における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が< E >を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< F >から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

ただし、その年の< D >において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が< G >を下回ってはならない。

【解答】

D 3月31日

E 100分の1.5

F 9月1日

G 100分の0.5

次は、厚生年金保険です!

空欄を埋めてください。

空欄を埋めてください。

厚生年金保険の標準報酬月額の最低は、第1級の< A >円で、

最高は第< B >級の< C >円となっている。

【解答】

A 88,000

B 31

C 620,000

空欄を埋めてください。

空欄を埋めてください。

毎年< D >における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の < E >に相当する額が標準報酬月額等級の< F >の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< G >から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該< F >の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】

D 3月31日

E 100分の200

F 最高等級

G 9月1日

社労士受験のあれこれ

横断編(日雇労働者の定義)

R2-250

R2.8.7 横断編/「日雇労働者」の定義は雇用保険と健康保険で違う

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「「日雇労働者」の定義は雇用保険と健康保険で違う」です。

では、どうぞ!

「雇用保険法」の日雇労働者の定義

雇用保険

雇用保険

空欄を埋めてください。

日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。

一 < A >雇用される者

二 < B >以内の期間を定めて雇用される者

ただし、前2月の各月において< C >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< D >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)は、日雇労働者とならない。

【解答】

A 日々

B 30日

C 18日

D 31日

では、「日雇労働被保険者」とは?

被保険者である日雇労働者であって、①から④のいずれかに該当するものを「日雇労働被保険者」といいます。

日雇労働被保険者が失業した場合には、日雇労働求職者給付金が支給されます。

① 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者

② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

③ 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者

④ ①~③のほか、公共職業安定所長の認可を受けた者

次は健康保険法の「日雇労働者」です

健康保険

健康保険

健康保険法において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの

イ 日々雇い入れられる者(1月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

二 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)

三 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)

さらに!

さらに!

「日雇特例被保険者」 → 適用事業所に使用される日雇労働者

※ ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者、又は次のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、除外されます。

・ 引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。

・任意継続被保険者であるとき。

・その他特別の理由があるとき。

ちなみに、健保「日雇特例被保険者」でおさえておきたいのはこの問題!

問題<H15年出題>

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。

【解答】 ×

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者で組織され、日雇特例被保険者は入りません。

日雇特例被保険者の「保険者」は全国健康保険協会のみだからです。

社労士受験のあれこれ

横断編(未支給の保険給付・給付)

R2-249

R2.8.6 横断編/未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?」です。

では、どうぞ!

問 題

雇用保険<H29年出題>

雇用保険<H29年出題>

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。

【解答】

〇

〇

ポイント!

★未支給の失業等給付を受けることができる範囲と順序を覚えましょう。

・死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」(順序もこのとおり)

★「失業」の認定を受けなければならない

受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間の基本手当の支給を請求する者 → 当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。

★請求期間がある

未支給給付請求者は、死亡した受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、請求しなければならない。

次は労災、どうぞ!

労災保険<H22年出題>

労災保険<H22年出題>

労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちどれか。

A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹

B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母

C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

【解答】

C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

ポイント!

「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の順序を覚えましょう。

労災保険からもう一問!

労災保険法<H30年出題>

労災保険法<H30年出題>

労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】 〇

ポイント!

未支給の遺族(補償)年金の支給を請求できるのは、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」です。

では、国民年金法です!

国民年金法<R元年出題>

国民年金法<R元年出題>

未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。

【解答】 〇

ポイント!

国民年金の未支給年金を請求できるのは

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)

最後は厚生年金保険です!

厚生年金保険<H30年出題>

厚生年金保険<H30年出題>

保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

【解答】 〇

ポイント!

厚生年金保険の未支給の保険給付を請求できるのは

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)

→ 国民年金と同じです。

なお、国民年金の未支給の対象は「年金給付」、厚生年金保険は「保険給付」です。

社労士受験のあれこれ

横断編(障害等級・労災、国年、厚年)

R2-248

R2.8.5 横断編/それぞれの障害等級~労災、国年、厚年

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「障害等級・労災、国年、厚年」です。

では、どうぞ!

問 題

傷病(補償)年金<H30年出題>

傷病(補償)年金<H30年出題>

傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】

×

×

「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後1年6か月を経過した日」です。

ポイント!

ちなみに、傷病補償年金の支給要件として、「当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」があります。

厚生労働省令で定める傷病等級は「第1級~第3級」です。

第1級 → 常時介護を要する状態

第2級 → 随時介護を要する状態

第3級 → 常態として労働不能

★ 傷病等級は、「治っていない傷病」です。

次どうぞ!

障害(補償)給付

障害(補償)給付

空欄に埋めてください。

障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は < A >とする。

【解答】

A 障害補償一時金

A 障害補償一時金

ポイント!

障害等級第1級~第7級 → 障害補償年金

障害等級第8級~第14級 → 障害補償一時金

★ 障害等級は、「負傷し又は疾病にかかり治った」ときです。

傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は

傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は

第1級 → 給付基礎日額の313日分

第2級 → 給付基礎日額の277日分

第3級 → 給付基礎日額の245日分

障害基礎年金(国民年金法)

障害基礎年金(国民年金法)

空欄を埋めてください。

障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の①、②のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して< B >を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。

ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

① 被保険者であること。

② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、< C >であること。

障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから< D >とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】

B 1年6月

C 60歳以上65歳未満

D 1級及び2級

ポイント!

障害基礎年金の障害等級は、重いほうから1級、2級

1級の年金額は、2級の年金額×100分の125

障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金・障害手当金

(障害手当金の受給権者)

障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して< E >を経過する日までの間におけるその< F >日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

【解答】

E 5年

F 傷病の治った(障害手当金は「治っている」ことが要件です。)

ポイント!

厚生年金には、「障害厚生年金」と「障害手当金」があります。

障害厚生年金 → 障害等級1級~3級

障害手当金 → 3級よりも軽い状態

社労士受験のあれこれ

横断編(遺族の範囲その3「厚年」)

R2-247

R2.8.4 横断編/「厚生年金」遺族の範囲は国年とどう違う?

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「遺族の範囲その3「厚年」」です。

国民年金法の遺族基礎年金は、子のための年金で、受給できるのは、父子、母子、子に限定されています。

一方、厚生年金保険の遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母と受給できる範囲が広くなります。

「妻」に対する加算(中高齢寡婦加算など)が行われるのも特徴です。

では、どうぞ!

問 題

遺族厚生年金<R元年出題>

遺族厚生年金<R元年出題>

被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

【解答】

×

×

夫も子も遺族の範囲に入りません。

遺族厚生年金を受けることができる遺族のポイント!

・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母(兄弟姉妹は入りません)

・妻 → 年齢・障害要件なし

・夫、父母又は祖父母 → 55歳以上(60歳までは原則支給停止(若年停止)

・子、孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない

次どうぞ!

遺族厚生年金<H23年出題>

遺族厚生年金<H23年出題>

被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。

【解答】

×

×

遺族の中で、支給順位が決まっています。妻が受給権を取得した場合は、母は受給権は取得できず、転給の制度もありません。

支給順位のポイント!

① 配偶者、子

② 父母

③ 孫

④ 祖父母

例えば、①の配偶者、子がいれば、②以下は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。

社労士受験のあれこれ

横断編(遺族の範囲その2「国年」)

R2-246

R2.8.3 横断編/「国年」遺族の範囲を整理する

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「遺族の範囲その2「国年」」です。

「遺族」といっても、法律ごとにその範囲は異なります。

整理しておきましょう。

今日は、国年編です。

では、どうぞ!

問 題

遺族基礎年金<R元年出題>

遺族基礎年金<R元年出題>

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

【解答】

〇

〇

遺族には国内居住要件はありません。

遺族基礎年金を受けることができる遺族のポイント!

・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者又は子

・配偶者の要件 → 子があること(子と生計を同じくすること)

・子の要件 → ①18歳の年度末までの間にある

②20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある

婚姻していない

次は寡婦年金です!

寡婦年金<H20年出題>

寡婦年金<H20年出題>

寡婦年金は、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。

【解答】

×

×

「65歳未満」の妻であることが条件です。

夫の死亡当時、妻が60歳未満でも受給権は発生しますが、支給は60歳以降(60歳にに達した日の属する月の翌月から)になります。

寡婦年金を受けることができる妻のポイント!

・寡婦年金を受けることができるのは妻のみ。(夫はダメ)

・夫の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた妻

・夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻

穴埋め式で寡婦年金をチェックしましょう。

穴埋め式で寡婦年金をチェックしましょう。

寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の< A >までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< B >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、

夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が< C >年以上継続した< D >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。

ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は < E >の支給を受けていたときは、この限りでない。

【解答】

A 前月

B 10

C 10

D 65

E 老齢基礎年金

最後は死亡一時金!

死亡一時金<H28年選択>

死亡一時金<H28年選択>

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

【解答】 ×

死亡一時金の対象になる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。これらの者以外の三親等内の親族は遺族に入りません。

死亡一時金を受けることができる遺族のポイント!

・「生計維持」ではなく「生計を同じくしていた」か否かで判断

社労士受験のあれこれ

横断編(遺族の範囲その1「労災」)

R2-245

R2.8.2 横断編/「労災」遺族の範囲・要件と順位を覚える

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「遺族の範囲その1「労災」」」です。

◇労災保険

・遺族(補償)年金

・遺族(補償)一時金

・障害(補償)年金差額一時金

◇国民年金

・遺族基礎年金

・寡婦年金

・死亡一時金

◇厚生年金保険法

・遺族厚生年金

「遺族」といっても、法律ごとにその範囲は異なります。

整理しておきましょう。

今日は、労災編です。

では、どうぞ!

問 題

遺族(補償)年金<H19年出題>

遺族(補償)年金<H19年出題>

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。

【解答】

×

×

①夫、父母又は祖父母 → 55歳以上(本則では60歳以上)

②子又は孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

③兄弟姉妹 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間又は55歳以上(本則では60歳以上)

遺族(補償)年金を受けることができる遺族のポイント!

・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたこと

・遺族の順位を覚える

| 1 | 配偶者 | 妻 年齢、障害状態問わない 夫 60歳以上 又は 一定の障害状態 |

| 2 | 子 | 18歳年度末までの間 又は 一定の障害状態 |

| 3 | 父母 | 60歳以上 又は 一定の障害状態 |

| 4 | 孫 | 18歳年度末までの間 又は 一定の障害状態 |

| 5 | 祖父母 | 60歳以上 又は 一定の障害状態 |

| 6 | 兄弟姉妹 | 18歳年度末までの間若しくは60歳以上 又は 一定の障害状態 |

| 7 | 夫 | 55歳以上60歳未満 55歳以上60歳未満(障害状態にない)の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位は後回しになる |

| 8 | 父母 | |

| 9 | 祖父母 | |

| 10 | 兄弟姉妹 |

・年金を受けることができる(受給権者になる)のは受給資格者のうちの最先順位者

・例えば、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた遺族として、

父(63歳)

子(3歳)

弟(20歳)

がいる場合(3人とも障害状態にない)

「受給資格者」は、父(63歳)と子(3歳)の2人。受給資格者の中の順位は1位が子、2位が父です。

1位の子(3歳)が「受給権者」となります。

・転給あり。受給権者が失権したら、次の順位の者に受給権が移ります。

次は遺族(補償)一時金です!

遺族(補償)一時金<H19年出題>

遺族(補償)一時金<H19年出題>

遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族の順位も、この順序による。

【解答】

×

×

遺族(補償)一時金の場合、死亡の当時の生計維持要件は問われません。(ただし、生計維持関係の有無は、順位には影響します。)

遺族(補償)一時金を受けることができる遺族のポイント!

・配偶者は生計維持関係があってもなくても第1順位

・兄弟姉妹は、生計維持関係あがってもなくても最下位

・それ以外の遺族は、生計維持「有」が優先

| 1 | ①配偶者 | |

| 2 | 労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持していた | ②子、③父母、④孫、⑤祖父母 |

| 3 | 生計を維持していなかった | ⑥子、⑦父母、⑧孫、⑨祖父母 |

| 4 | ⑩兄弟姉妹 |

・遺族(補償)年金の受給権失権後に、遺族(補償)一時金の受給権者になることがある

最後は障害(補償)年金差額一時金!

障害補償年金差額一時金<H26年選択>

障害補償年金差額一時金<H26年選択>

障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、< A >の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、< A >である。

【解答】

A 祖父母及び兄弟姉妹

A 祖父母及び兄弟姉妹

障害(補償)年金差額一時金を受けることができる遺族のポイント!

・「生計維持」ではなく「生計を同じくしていた」か否かで判断

| 1 | 労働者の死亡の当時その者と 生計を同じくしていた | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |

| 2 | 生計を同じくしていなかった | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |

・生計を同じくしていた方が優先する

社労士受験のあれこれ

横断編(健保・厚年の「船員」)

R2-244

R2.8.1 横断編/健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ」です。

では、どうぞ!

問 題

<健康保険法>

<健康保険法>

船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、日雇特例被保険者となる場合を除き、健康保険の被保険者となることができない。

<厚生年金保険法>

<厚生年金保険法>

船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

【解答】

<健康保険法> 〇

<健康保険法> 〇

船員保険の被保険者は、健康保険の被保険者にはなりません。なぜなら、職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産については「船員保険」から保険給付が受けられるからです。

なお、船員保険の疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者となることができるので注意してください。

<厚生年金保険法> 〇

<厚生年金保険法> 〇

船員は厚生年金保険の被保険者となります。

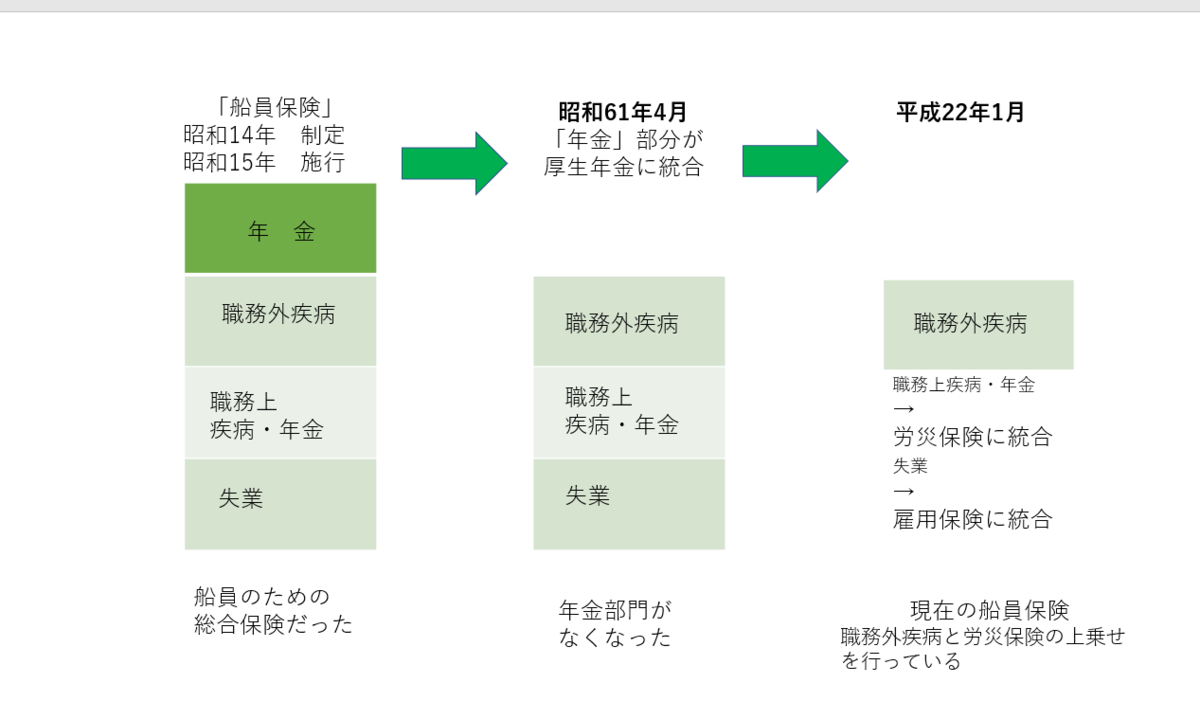

<参考>船員保険について

こちらもどうぞ!

①<厚生年金保険法・H30年出題>

船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。

②<厚生年金保険法・H25年出題>

船舶使用者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】

①<厚生年金保険法・H30年出題> ×

「当該期間を超えて使用されないとき」でも、厚生年金保険の被保険者となる。

・通常

2月以内の期間を定めて使用される者 → 厚生年金保険の被保険者にならない

※ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は被保険者となる

・船員

「2月以内の期間」の定めであっても、当初から被保険者となる。(所定の期間を超えなくてもOK)

②<厚生年金保険法・H25年出題> ×

船員の場合は、継続して4か月を超えない季節的業務に使用されても、厚生年金保険の被保険者となります。

社労士受験のあれこれ

横断編(労基・労災・雇用の「船員」)

R2-243

R2.7.31 横断編/労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?」です。

では、どうぞ!

問 題

<労働基準法>

<労働基準法>

船員法第1条第1項に規定する船員については、労働基準法は、全面的に適用されない。

<労災保険法>

<労災保険法>

船員法上の船員については、労災保険法が適用される。

<雇用保険法>

<雇用保険法>

船員法第1条に規定する船員を雇用する(政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員(1年を通じて船員として雇用される場合を除く。)のみを雇用している場合を除く。)事業にあっては、雇用保険の強制適用事業となる。

【解答】

<労働基準法> ×

<労働基準法> ×

船員法第1条第1項に規定する船員には、労働基準法が一部適用されます。

労働者全般に当てはまる基本原則の部分(第1条から第11条まで)、それに関する罰則規定は船員にも適用されますが、これ以外は労働基準法は適用されません。

船員の労働形態は特殊ですので、一般労働者向けの労働基準法は一部だけ適用され、他は船員法によって保護されます。

<労災保険法> 〇

<労災保険法> 〇

船員法上の船員は、労災保険法適用です。

<雇用保険法> 〇

<雇用保険法> 〇

船員法第1条に規定する船員を雇用する事業は、雇用保険の強制適用事業です。

ただし、

・政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員 → 適用除外

※漁船に乗り組むため雇用される者でも、1年を通じて船員として雇用される場合は適用されます。

こちらもどうぞ!

①<雇用保険法・H22年出題>

船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。

②<雇用保険法・H25年出題>

船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

【解答】

①<雇用保険法・H22年出題> ×

労働者を1人でも雇用すれば、雇用保険は適用です。

ですので、船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、人数関係なく強制適用となります。

②<雇用保険法・H25年出題> 〇

漁船に乗り組むため雇用される者であっても、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、雇用保険法が適用されます。

社労士受験のあれこれ

横断編(労基と安衛)

R2-242

R2.7.30 横断編/労基法は「使用者」、安衛は?

毎年、好評の横断編にいきます!

本日は、「労基法は「使用者」、安衛は?」です。

では、どうぞ!

問 題

<労働基準法>

労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の < A >に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

<労働安全衛生法>

労働安全衛生法において、< B >とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

【選択肢】

① 労務 ② 人事 ③ 労働者

④ 事業主 ⑤ 事業者 ⑥ 事業所

【解答】

A ③ 労働者

B ⑤ 事業者

★労働基準法の責任主体は使用者。使用者は次の3つに分けられます。

・事業主(その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの)

・事業の経営担当者

・労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

★労働安全衛生法では、使用者という用語は使っていません。労働安全衛生法の義務主体は、規定の多くが「事業者」。

・事業者とは、その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの

→ 労働基準法では、例えば、係長に労務管理についての権限があれば、その権限の範囲で係長は労働基準法の使用者(責任主体)となります。(使用者の概念が幅広い)

一方、労働安全衛生法は、「事業者(その事業の経営の主体)」と明確です。

こちらもどうぞ!

<労基法・H16年出題>

ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対してのみ罰則が科される。

【解答】 ×

労働基準法の違反行為をした者(この問題では法人の代表者、違反行為をした本人)には、もちろん、罰則が科されます。

また、両罰規定により、事業主(法人そのもの)に対しても罰金刑が科されます。(法人は人間ではないので懲役刑はありません。)

安衛法から一問どうぞ!

【労働安全衛生法・事業者の責務】

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と< C >を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

【選択肢】

① 労働者の地位の向上 ② 作業環境の改善 ③ 労働条件の改善

【解答】

C ③ 労働条件の改善

社労士受験のあれこれ

選択式対策(社保一般常識)

R2-241

R2.7.29 選択式の練習/平成29年度 国民医療費の概況より

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「平成29年度 国民医療費の概況」からです。

では、どうぞ!

問 題

<財源別国民医療費>

平成29年度の国民医療費は43兆710億円となっている。

国民医療費を財源別にみると、公費は< A >、保険料は< B >となっている。

【選択肢】

① 16兆5,181億円(構成割合38.4%)

② 21兆2,650億円(構成割合49.4%)

③ 4兆9,948億円(構成割合11.6%)

【解答】

A ① 16兆5,181億円(構成割合38.4%)

B ② 21兆2,650億円(構成割合49.4%)

「公費」16兆5,181億円(構成割合38.4%)

(公費負担医療制度、医療保険制度、後期高齢者医療制度等への国庫負担金及び地方公共団体の負担金)

「保険料」21兆2,650億円(同49.4%)

(医療保険制度、後期高齢者医療制度、労働者災害補償保険制度等の給付費のうち、事業主と被保険者が負担すべき額)

「その他」5兆2,881億円(同12.3%)

(患者負担及び原因者負担)

※平成29年度国民医療費の概況(厚生労働省)を参照しました

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/17/dl/data.pdf

もう一問どうぞ!

<国民医療費の状況>

平成29年度の国民医療費は43兆710億円、前年度の42兆1,381億円に比べ9,329億円、2.2%の増加となっている。

人口一人当たりの国民医療費は< C >円となっている。

国民医療費の国内総生産(GDP)に対す る比率は7.87%(前年度7.85%)、国民所得(NI)に対する比率は10.66%(同10.77%)となっている。

【選択肢】

① 10万9,500 ② 33万9,900 ③ 59万8,300

【解答】

C ② 33万9,900

※ 人口一人当たりの国民医療費は33万9,900円、前年度の33万2,000円に比べ 7,900円、2.4%の増加となっている。

※平成29年度国民医療費の概況(厚生労働省)を参照しました

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/17/dl/data.pdf

最後にもう一問!

<年齢階級別国民医療費>

平成29年度の国民医療費は43兆710億円となっている。

年齢階級別にみると、65 歳以上の国民医療費は < D >となっている。

【選択肢】

① 5兆2,690 億円(構成割合12.2%) ② 25兆9,515 億円(構成割合60.3%)

③ 9 兆3,112 億円(構成割合21.6%)

【解答】

D ② 25兆9,515 億円(構成割合60.3%)

0~14歳 → 2兆5,392 億円(構成割合 5.9%)

15~44歳 → 5兆2,690億円(構成割合12.2%)

45~64歳 → 9兆3,112億円(構成割合21.6%)

65歳以上 → 25兆9,515億円(構成割合60.3%)

※平成29年度国民医療費の概況(厚生労働省)を参照しました

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/17/dl/data.pdf

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働一般常識)

R2-240

R2.7.28 選択式の練習/平成31年就労条件総合調査より

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「平成31年就労条件総合調査より」です。

★「就労条件総合調査」とは?

目 的

→ 主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすること

根拠法令

→ 統計法に基づく一般統計調査

では、どうぞ!

問 題

特別休暇制度のある企業割合は、< A >%となっており、これを特別休暇制度の種類別にみると、「< B >」42.9%、「病気休暇」25.7%、「リフレッシュ休暇」13.1%、「ボランティア休暇」4.5%、「教育訓練休暇」5.8%、「左記以外の1週間以上の長期の休暇」14.4%、となっている。

【選択肢】

① 80.3 ② 72.0 ③ 59.0

④ 夏季休暇 ⑤ アニバーサリー休暇 ⑥ 慶弔休暇

【解答】

A ③ 59.0

B ④ 夏季休暇

特別休暇制度のない企業割合は41.0%です。

特別休暇制度のない企業割合は41.0%です。

特別休暇制度のある企業で、休暇中の賃金を全額支給する企業割合

特別休暇制度のある企業で、休暇中の賃金を全額支給する企業割合

「夏季休暇」81.3%

「病気休暇」45.5%

「リフレッシュ休暇」95.9%

「ボランティア休暇」79.4%

「教育訓練休暇」90.8%

「上記以外の1週間以上の長期の休暇」82.6%

※厚生労働省「平成31年就労条件総合調査」結果の概況をもとに作成しました。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/dl/gaikyou.pdf

社労士受験のあれこれ

選択式対策(厚生年金保険法)

R2-239

R2.7.27 選択式の練習/実施機関のことなど

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「実施機関のことなど」です。

では、どうぞ!

問 題

厚生年金保険は、< A >が、管掌する。

厚生年金保険は、< A >が、管掌する。

保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。

保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。

【選択肢】

① 厚生労働大臣 ② 実施機関 ③ 政府 ④ 実施機関等

【解答】

A ③ 政府

A ③ 政府

B ② 実施機関

B ② 実施機関

ちなみに、

実施機関は、

被保険者の資格、標準報酬、事業所及び被保険者期間、保険給付、当該保険給付の受給権者、基礎年金拠出金の負担(納付)、拠出金の納付(第2号、第3号、第4号厚生年金金被保険者)、保険料その他この法律の規定による徴収金並びに保険料に係る運用に関する事務を行います。

実施機関は、被保険者の種別に応じて定められています。

↓

<実施機関>

第1号厚生年金被保険者 → 厚生労働大臣

第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済第組合及び国家公務員共済組合連合会

第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会

第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団

こちらもどうぞ!

問題

障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る< C >における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

【選択肢】

① 障害認定日 ② 初診日 ③ 初診日の前日

【解答】

C ② 初診日

もう一問どうぞ!

<H29年出題>

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】 ×

※ 障害認定日に2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金の額

(公務員と民間企業勤務経験があるような場合)

↓

2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算します。「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」が計算の基礎となるのではありません。

また、障害厚生年金の裁定・支給事務は、初診日に加入していた実施機関が、他の実施機関の加入期間分も含めて行います。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(国民年金法)

R2-238

R2.7.26 選択式の練習/おぼえておきたい合算対象期間

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「合算対象期間」です。

「合算対象期間」(カラ期間)

保険料納付済期間と保険料免除期間では10年に足りない場合に、合算対象期間を入れて10年以上になれば、老齢基礎年金の受給資格ができます。ただし、年金額には反映されません。

では、どうぞ!

問 題

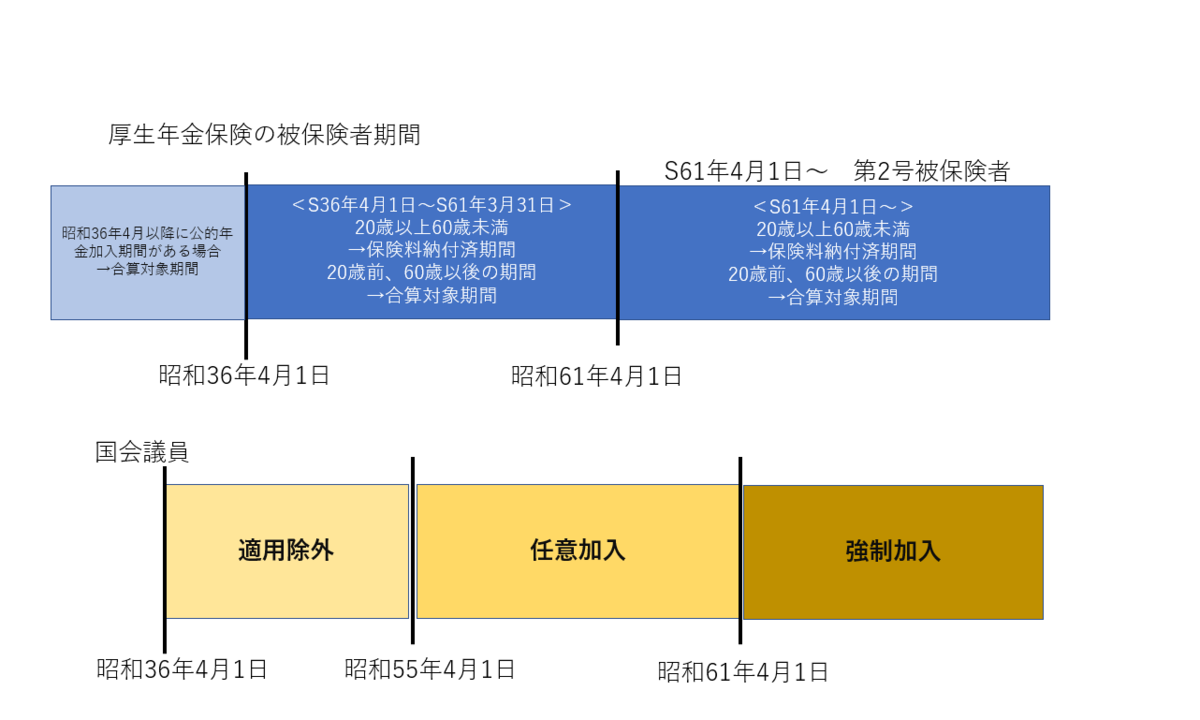

① 第2号被保険者としての被保険者期間のうち< A >の期間は、合算対象期間である。

② 国会議員であった期間(60歳前の期間に限る。)のうち、昭和36年4月1日から < B >までの期間は合算対象期間となる。

③ 厚生年金保険の脱退手当金の計算期間となった期間のうち、< C >(昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る。)は、合算対象期間となる。

【選択肢】

① 20歳以上60歳未満 ② 20歳未満及び60歳以上

③ 20歳未満及び65歳以上 ④ 昭和55年3月31日

⑤ 昭和61年3月31日 ⑥ 昭和56年12月31日

⑦ 昭和36年4月1日前 ⑧ 昭和36年4月1日以後

⑨ 昭和61年4月1日以後

【解答】

A ② 20歳未満及び60歳以上

第2号被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」(老齢基礎年金の額に反映する期間)は20歳以上60歳未満の期間です。(第1号被保険者の年齢に合わせている)

第2号被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」(老齢基礎年金の額に反映する期間)は20歳以上60歳未満の期間です。(第1号被保険者の年齢に合わせている)

ですので、20歳未満と60歳以上の期間は、年金額に反映しない合算対象期間となります。

B ④ 昭和55年3月31日

国会議員は、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までは、国民年金の適用を除外されており、国民年金に加入することができなかったので合算対象期間とされています。(ただし、60歳未満に限りますので注意してください。)

国会議員は、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までは、国民年金の適用を除外されており、国民年金に加入することができなかったので合算対象期間とされています。(ただし、60歳未満に限りますので注意してください。)

昭和55年4月1日からは、国会議員は「任意加入」できることになりました。任意加入しなかった場合は合算対象期間です。

なお、新法になってから(昭和61年4月1日から)は、強制加入です。

C ⑧ 昭和36年4月1日以後

こちらもどうぞ!

①<H25年出題>

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とされる。

②<H25年出題>

60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は合算対象期間に算入される。

③<H25年出題>

20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。

(女性は昭和29年4月2日生まれ、「現在」は平成25年4月12日とする)

【解答】

①<H25年出題> ×

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間のうち、保険料納付済期間になるのは20歳以上60歳未満の期間です。20歳前、60歳以後の期間は合算対象期間となります。

②<H25年出題> ×

昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの間で国会議員だった期間のうち、合算対象期間になるのは60歳未満に限ります。60歳以上65歳未満の期間は合算対象期間には入りません。

③<H25年出題> ×

厚生年金保険の脱退手当金の計算期間となった期間が合算対象期間となるには、昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限られます。

問題文は、保険料納付済期間又は保険料免除期間がないので、合算対象期間には入りません。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(健康保険法)

R2-237

R2.7.25 選択式の練習/協会けんぽの一般保険料率

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「協会けんぽの一般保険料率」です。

では、どうぞ!

問 題1

協会 → 全国健康保険協会のことです。

協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、< A >までの範囲内において、< B >(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。

【選択肢】

① 1000分の10から1000分の120 ② 1000分の20から1000分の130

③ 1000分の30から1000分の130 ④ 支部被保険者

⑤ 協会被保険者 ⑥ 都道府県被保険者

【解答】

A ③ 1000分の30から1000分の130

※健康保険組合管掌の一般保険料率も1000分の30から1000分の130までの範囲内で、健康保険組合ごとに決定します。

B ④ 支部被保険者

※支部被保険者単位で決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。

問 題2

協会は、< C >ごとに、翌事業年度以降の< D >間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

【選択肢】

① 1年 ② 2年 ③ 3年 ④ 4年 ⑤ 5年 ⑥ 6年

【解答】

C ② 2年

D ⑤ 5年

※協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間について

・被保険者数

・総報酬額の見通し

・保険給付に要する費用の額

・保険料の額

・その他

の収支の見通しを公表するものとされています。

問 題3

協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、< E >の議を経なければならない。

協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について< F >。

【選択肢】

① 評議会 ② 運営委員会 ③ 社会保障審議会

④ 地方社会保険医療協議会の議を経なければならない

⑤ 厚生労働大臣の承認を得なければならない

⑥ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない

【解答】

E ② 運営委員会

※ 「運営委員会」は協会に置かれる

「評議会」は支部ごとに設けられる

※ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするとき→事前に理事長は各支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければなりません。

F ⑥ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない

こちらもどうぞ!

<H23年出題>

全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。

【解答】 ×

あらかじめ、「理事長」が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、「運営委員会の議を経なければならない」です。

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(徴収法)

R2-236

R2.7.24 迷わないために覚えておく数字@徴収法

選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。

本日は「迷わないために覚えておく数字@徴収法」です。

では、どうぞ!

問題 1

労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込み生産量が1000立方メートル未満、又は概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

【解答】 ×

又はではなく「かつ」です。

有期事業の一括の対象になる事業の規模は、

・ 立木の伐採の事業 → 素材の見込み生産量が1000立方メートル未満かつ概算保険料の額に相当する額が160万円未満

・ 建設の事業 → 請負金額が1億8千万円未満かつ概算保険料の額に相当する額が160万円未満

問題 2

<H27年出題>

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。

【解答】 ×

下請負事業の分離の認可の規模の要件は、

概算保険料の額に相当する額が160万円以上、又は、請負金額が1億8000万円以上

問題 3

<H27年出題>

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。

【解答】 ×

「請負事業の一括」の対象は建設の事業だけです。

立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象ではないので、下請負事業の分離の対象にもなりません。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(雇用保険法)

R2-235

R2.7.23 選択式の練習/基本手当の日額=賃金日額×一定の率

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「基本手当の日額=賃金日額×一定の率」です。

では、どうぞ!

問 題

基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算する。

受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の< A >までの範囲の率を乗じて得た額である。

賃金日額は、< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。

ただし、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の< E >に相当する額の方が高い場合は、後者の額を賃金日額とする。

【選択肢】

① 50 ② 45 ③ 55

④ 算定対象期間 ⑤ 算定基礎期間 ⑥ 支給対象期間

⑦ 支給単位期間 ⑧ 被保険者期間 ⑨ 受給期間

⑩ 当該最後の6か月間に労働した日数

⑪ 当該最後の6か月間の所定労働日数

⑫ 当該最後の6か月間の総日数

⑬ 100分の50 ⑭ 100分の60 ⑮ 100分の70

【解答】

A ② 45

※「一定の率」の原則は、100分の80から100分の50ですが、60歳以上65歳未満は、100分の80から100分の45となります。60歳以上65歳未満の例外の方がよく出ますので気を付けてくださいね。

B ④ 算定対象期間

C ⑧ 被保険者期間

D ⑩ 当該最後の6か月間に労働した日数

E ⑮ 100分の70

こちらもどうぞ!

①<H22年出題>

賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。

②<H26年出題>

賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。

③<H22年出題>

基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限額の適用を受ける場合、Aの基本手当の日額はBのそれよりも多い。

【解答】

①<H22年出題> ×

家族手当、通勤手当、住宅手当すべて賃金日額の計算に入ります。ですので、例えば、家族手当の有無や額によって基本手当の日額は変わります。

②<H26年出題> 〇

賃金日額の最高限度額は、年齢によって4段階に区分されています。

受給資格に係る離職の日において

①60歳以上65歳未満 15,890円

②45歳以上60歳未満 16,660円

③30歳以上45歳未満 15,140円

④30歳未満 13,630円

最も高いのは、45歳以上60歳未満です。また、下限は、年齢に関係なく2,500円です。

③<H22年出題> 〇

52歳の受給資格者Aの基本手当の日額 → 16,660円×100分の50=8,330円

62歳の受給資格者Bの基本手当の日額 → 15,890円×100分の45=7,150円

※賃金日額が上限の場合は、一番小さい率を乗じます。原則は100分の50、60歳以上65歳未満は100分の45です。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労災保険法)

R2-234

R2.7.22 選択式の練習/業務災害に関する保険給付

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「業務災害に関する保険給付」です。

労災保険の保険給付は次の3つです。

①業務災害に関する保険給付

②通勤詐害に関する保険給付

③二次健康診断等給付

今日は、そのうちの「業務災害に関する保険給付」です。

では、どうぞ!

問 題

業務災害に関する保険給付(< A >を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は< B >第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は < C >に対し、その請求に基づいて行う。

【選択肢】

① 療養補償給付 ② 傷病補償年金及び介護補償給付

③ 遺族補償年金 ④ 船員法 ⑤ 地方公務員法 ⑥ 国家公務員法

⑦ 事業主 ⑧ 介護を行う者 ⑨ 葬祭を行う者

【解答】

A ② 傷病補償年金及び介護補償給付

B ④ 船員法

C ⑨ 葬祭を行う者

業務災害に関する給付は、「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」「傷病補償年金」「介護補償給付」の7種類です。

業務災害に関する給付は、「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」「傷病補償年金」「介護補償給付」の7種類です。

「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」の5つは、労働基準法の災害補償に基づく給付ですが、「傷病補償年金」「介護補償給付」は、労働基準法の災害補償としては規定されていない、労災保険独自の給付です。

「船員法」上の船員についても労災保険法が適用されます。

「船員法」上の船員についても労災保険法が適用されます。

「葬祭料」は、「葬祭を行う者」に支給されます。(「遺族」とは限らないので注意しましょう。)

「葬祭料」は、「葬祭を行う者」に支給されます。(「遺族」とは限らないので注意しましょう。)

こちらもどうぞ!

①<H26年出題>

船員法上の船員については労災保険法は適用されない。

②<H22年出題>

労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。

【解答】

①<H26年出題> ×

船員法上の船員についても労災保険法は適用されます。

②<H22年出題> ×

傷病補償年金と介護補償給付は、労働基準法の災害補償の規定にはありませんが、労災保険の保険給付として行われます。

また、労働基準法のみならず、船員法の災害補償にも対応しています。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-233

R2.7.21 選択式の練習/特定機械等の検査など

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「特定機械等」です。

突然ですが、「特定機械等」の種類は覚えていますか?

空欄を埋めてみてください。

↓

① ボイラー(小型ボイラー等を除く。)

② 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)

③ つり上げ荷重が< A >以上(スタツカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン

④ つり上げ荷重が< A >以上の移動式クレーン

⑤ つり上げ荷重が< B >以上のデリツク

⑥ 積載荷重が< C >以上のエレベーター

⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)

⑧ ゴンドラ

【解答】

A 3トン

B 2トン

C 1トン

では、どうぞ!

問 題

特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、< D >を受けなければならない。

特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは< E >の検査を受けなければならない。

【選択肢】

① 厚生労働大臣の許可 ② 労働基準監督署長の認可

③ 都道府県労働局長の許可

④ 登録製造時等検査機関 ⑤ 労働基準監督署長

⑥ 厚生労働大臣

【解答】

D ③ 都道府県労働局長の許可

クレーンなど特に危険な作業を必要とするもの(特定機械等)は、製造段階から基準が設けられているため、製造許可制度をとっています。

E ④ 登録製造時等検査機関

特定機械等の「製造時等の検査」です。

「製造時等の検査」には、1 製造時の検査、2 輸入時の検査、3 厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするときの検査、4 使用を廃止したものを再設置し、又は再使用しようとするときの検査、の4つがあります。

特別特定機械等以外 → 都道府県労働局長が実施

特別特定機械等 → 登録製造時等検査機関が実施

なお、特定機械等を設置するとき、それ以後の検査として

1 特定機械等(移動式のものを除く。)の設置時の検査、2 厚生労働省令で定める部分に変更を加えたときの検査、3 使用を休止したものを再び使用しようとするときの検査

がありますが、これらの検査を実施するのは、< F >です。

【Fの選択肢】

① 厚生労働大臣 ② 都道府県労働局長 ③ 労働基準監督署長

【解答】

F ③ 労働基準監督署長

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働基準法)

R2-232

R2.7.20 選択式の練習/労基法の時効

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「労基法の時効」です。

令和2年4月の改正点の確認です。

では、どうぞ!

問 題

法第115条

この法律の規定による< A >の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

↓ アンダーライン部分は附則で以下のように読み替えます。

法附則第143条

この法律の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による< A >(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権 (< A >の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

【選択肢】

① 年次有給休暇 ② 労働条件通知書 ③ 賃金

【解答】

A ③ 賃金

労基法の時効

・賃金(退職手当除く。) → 5年間(当分の間3年間) 改正点です。

改正点です。

令和2年4月の民法改正に合わせ、労働基準法の賃金請求権の消滅時効期間は5年間に延長されました。ただし、経過措置で当分の間は3年とされています。

令和2年4月の民法改正に合わせ、労働基準法の賃金請求権の消滅時効期間は5年間に延長されました。ただし、経過措置で当分の間は3年とされています。

「賃金(退職手当除く。)」の内容は?

「賃金(退職手当除く。)」の内容は?

金品の返還(23条。賃金の請求に限る。)、賃金の支払 (24条)、非常時払(25条)、休業手当(26条)、出来高払制の保障給(27条)、時間外・休日労働に対する 割増賃金(37条1項)、有給休暇期間中の賃金(39条 9項)、未成年者の賃金請求権(59条)

・退職手当 → 5年間(変更なし)

・災害補償 → 2年間(変更なし)

・その他 → 2年間(変更なし)

「その他」の内容は?

「その他」の内容は?

帰郷旅費(15条3項、64条)、退職時の証明(22条)、 金品の返還(23条。賃金を除く。)、年次有給休暇請求権 (39条)

こちらもどうぞ!

賃金等請求権の消滅時効の起算点は、現行の労働基準法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点である< B >を維持し、これを労働基準法上明記すること。

【選択肢】

① 雇い入れの日 ② 賃金支払日 ③ 退職の日

【解答】

B ② 賃金支払日

賃金消滅時効の起算点は、「賃金支払日」です。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(社保一般常識)

R2-231

R2.7.19 選択式の練習/介護保険法・国等の責務

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「介護保険法・国等の責務」です。

では、どうぞ!

問 題

< A >は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

< B >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

< C >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

< D >は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

【選択肢】

① 国 ② 事業主 ③ 国民

④ 厚生労働省 ⑤ 都道府県 ⑥ 市町村

⑦ 医療保険者 ⑧ 健康保険組合 ⑨ 国及び地方公共団体

⑩ 医療機関 ⑪ 医療従事者

【解答】

A ⑨ 国及び地方公共団体

キーワード医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

B ⑤ 都道府県

キーワード助言及び適切な援助をしなければならない

C ① 国

キーワード 必要な各般の措置を講じなければならない

D ⑦ 医療保険者

キーワード協力しなければならない。

※ちなみに、「医療保険者」とは・・・

医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う

・全国健康保険協会

・健康保険組合

・都道府県及び市町村(特別区を含む。)

・国民健康保険組合

・共済組合

・日本私立学校振興・共済事業団

こちらもどうぞ!

①<H12年出題>

介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える。

②<H20年出題>

介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は、必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。

【解答】

①<H12年出題> 〇

保険者である市町村を、国や都道府県が支えている図をイメージしてくてください。

②<H20年出題> ×

国と都道府県の責務が逆です。

国 → 各般の措置を講じなければならない

都道府県 → 必要な助言及び適切な援助をしなければならない

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働一般常識)

R2-230

R2.7.18 選択式の練習/労働力調査(令和元年平均)より

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「労働力調査(令和元年平均」です。

労働力調査(総務省)とは?

・統計法に基づく基幹統計『労働力統計』を作成するための統計調査

・就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることが目的

・労働力人口、就業者数・雇用者数、就業時間、完全失業者数、完全失業率、非労働力人口など

では、どうぞ!

問 題

完全失業率(< A >に占める完全失業者の割合)は、2019年平均で < B >%と、前年と同率となった。

※「労働力調査(基本集計)令和元年平均結果」(総務省統計局)を加工して作成しています。

【選択肢】

① 15歳以上人口 ② 生産年齢人口 ③ 労働力人口

④ 2.4 ⑤ 3.8 ⑥ 5.2

【解答】

A ③ 労働力人口

B ④ 2.4

「労働力調査(基本集計)令和元年平均結果」(総務省統計局)より

URL https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index.pdf

もう一問どうぞ!

もう一問どうぞ!

若年層(ここでは 15~34 歳とした。)の完全失業者数は,2019年平均で 60 万人と、前年と同数となった。若年層の完全失業率は< C >%と、前年と同率となった。

【選択肢】

① 1.8 ② 3.4 ③ 8.3

【解答】

C ② 3.4

「労働力調査(基本集計)令和元年平均結果」(総務省統計局)より

URL https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index.pdf

社労士受験のあれこれ

選択式対策(厚生年金保険法)

R2-229

R2.7.17 選択式の練習/遺族厚生年金の支給停止

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「遺族厚生年金の支給停止」です。

では、どうぞ!

問 題

(遺族厚生年金の支給停止)

遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について < A >の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から< B >年間、その支給を停止する。

< C >に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、< D >に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、< D >が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。

【選択肢】

① 労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金

② 労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付

③ 労働基準法の規定による遺族補償

④ 5 ⑤ 6 ⑥ 10

⑦ 配偶者、父母又は祖父母 ⑧ 夫、父母又は祖父母

⑨ 夫、父母、祖父母、兄弟姉妹

⑩ 妻 ⑪ 配偶者 ⑫ 夫

【解答】

A ③ 労働基準法の規定による遺族補償

B ⑤ 6

労働者が業務上死亡した場合は、使用者は労働基準法の規定により遺族補償を行います。労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合は、死亡の日から6年間、遺族厚生年金は支給停止となります。

労働者が業務上死亡した場合は、使用者は労働基準法の規定により遺族補償を行います。労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合は、死亡の日から6年間、遺族厚生年金は支給停止となります。

しかし、実際、業務上死亡した場合は、労災保険法から遺族補償年金が支給されます。(通勤災害の場合は遺族年金が支給されます)

しかし、実際、業務上死亡した場合は、労災保険法から遺族補償年金が支給されます。(通勤災害の場合は遺族年金が支給されます)

同一人の死亡に対し、労災保険の遺族補償年金(遺族年金)と遺族厚生年金が支給される場合は、労災保険の遺族補償年金(遺族年金)が減額され、遺族厚生年金は調整されず全額支給されます。

労災保険の保険料は全額事業主負担ですが、厚生年金保険の保険料は労使折半です。本人も保険料を負担している厚生年金は減額せず、本人負担のない労災保険の方を減額して調整しています。

C ⑧ 夫、父母又は祖父母

D ⑫ 夫

被保険者の死亡の当時55歳以上の夫、父母又は祖父母については遺族厚生年金の遺族の範囲に入ります。しかし、受給権があったとしても60歳までは遺族厚生年金は支給停止されます。

被保険者の死亡の当時55歳以上の夫、父母又は祖父母については遺族厚生年金の遺族の範囲に入ります。しかし、受給権があったとしても60歳までは遺族厚生年金は支給停止されます。

ただし、夫については、夫が遺族基礎年金の受給中の場合は、60歳未満でも合わせて遺族厚生年金が支給されます。

こちらもどうぞ!

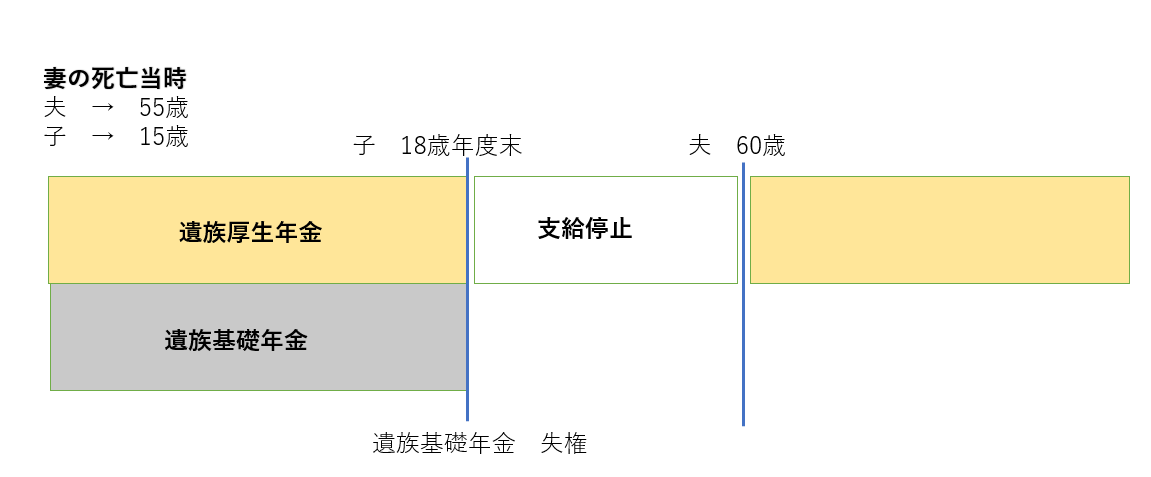

<H29年出題>

15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。

なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

【解答】〇

妻の死亡当時、夫55歳以上で子がいる場合、夫に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生します。

その場合、夫が60歳未満でも、遺族厚生年金は支給停止にならず、遺族基礎年金受給中は、遺族厚生年金も支給されます。

問題文の場合、夫が60歳になる前に、子が18歳の年度末を迎えるので、その時点で遺族基礎年金は失権します。

遺族基礎年金が失権してから60歳になるまでは、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。

選択式対策(国民年金法)

R2-228

R2.7.16 選択式の練習/繰下げ支給の老齢基礎年金

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「繰下げ支給の老齢基礎年金」です。

では、どうぞ!

問 題

老齢基礎年金の受給権を有する者であって< A >に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

ただし、その者が< B >歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< C >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< D >を支給事由とするものを除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は< B >歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【選択肢】

① 65歳に達する前 ② 66歳に達する前 ③ 60歳に達する前

④ 65 ⑤ 60 ⑥ 70

⑤ 付加年金 ⑥ 遺族基礎年金 ⑥ 障害基礎年金

⑦ 障害 ⑧ 遺族 ⑨ 老齢

【解答】

A ② 66歳に達する前

B ④ 65

C ⑤ 付加年金

D ⑨ 老齢

繰下げの要件

繰下げの要件

・ 66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない

・ 65歳に達したとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に

他の年金給付(障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者でないこと

※付加年金の受給権者は繰下げの申し出OK

厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権者でないこと

※特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は繰下げOK

ポイント!

繰下げ支給は、老齢基礎年金の受給権発生から1年以上待つことが条件です。

こちらもどうぞ!

R1年出題

R1年出題

65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

H24年出題

H24年出題

寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

【解答】

R1年出題 〇

R1年出題 〇

65歳に達したとき、又は「65歳に達した日から66歳に達した日まで」の間に、他の年金給付(障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者でないことが、繰下げの要件です。

問題文は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者になっていますので、繰下げの申し出はできません。

H24年出題 ×

H24年出題 ×

寡婦年金は65歳に達したときに失権するので、寡婦年金の受給権者であった者でも、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けられます。

ちなみに・・・66歳に達した日後に障害基礎年金の受給権を取得したら繰下げは?

例えば、67歳で障害基礎年金の受給権取得後に、繰下げの申し出をした場合、繰下げの増額率はどうなる?

↓

実際に繰下げの申し出をした時点ではなく、障害基礎年金の受給権が発生したときに繰下げの申し出をしたものとみなされます。

・ 増額率は、「障害基礎年金の受給権が発生」した時点で計算されます

・ 繰下げの老齢基礎年金は、「繰下げの申出をした日の属する月の翌月から」ではなく、障害基礎年金を受ける権利が発生した月の翌月から支給されます。

繰下げでよく出る問題

<H21年出題>

振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】 ×

老齢基礎年金の繰下げを申し出た場合、振替加算も繰下げされますが、振替加算は増額されません。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(健康保険法)

R2-227

R2.7.15 選択式の練習/定時決定について

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「定時決定について」です。

では、どうぞ!

問 題

<定時決定>

保険者等は、被保険者が毎年< A >現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額を< B >で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の< C >までの各月の標準報酬月額とする。

定時決定は、< D >までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定の規定により < E >までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

【選択肢】

① 6月1日 ② 4月1日 ③ 7月1日

④ 6 ⑤ その期間の月数 ⑥ 12

⑦ 9月から翌年の8月 ⑧ 10月から翌年の9月 ⑨ 8月から翌年の7月

⑩ 5月1日から6月1日 ⑪ 6月1日から7月1日 ⑫ 7月1日から8月1日

⑬ 5月から8月 ⑭ 6月から9月 ⑮ 7月から9月

【解答】

A ③ 7月1日

B ⑤ その期間の月数

C ⑦ 9月から翌年の8月

D ⑪ 6月1日から7月1日

E ⑮ 7月から9月

こちらもどうぞ!

<H29年出題>

特定事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

※ 短時間労働者とは

1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のこと

【解答】 〇

定時決定、随時改定、育児休業を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定については、報酬支払の基礎となった日数が17日以上か17日未満かがポイントになりますが、短時間労働者の場合は17日ではなく11日となります。

こちらもどうぞ!

<H24年出題>

7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

【解答】 ×

7月1日に被保険者資格を取得した者 → 定時決定は行わない。

資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の8月31日まで用いる。

「翌年の6月30日までの1年間用いる」が誤りです。

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(徴収法)

R2-226

R2.7.14 徴収法でよく出る端数処理

選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。

本日は「徴収法でよく出る端数処理」です。

切り上げ?切り捨て?

1円単位?10円単位?1000円単位?

この機会に覚えてしまいましょう!

では、どうぞ!

問題 1

<H17年出題>

賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる。

【解答】 〇

概算保険料は、「賃金総額の見込額 × 一般保険料率」で計算します。

端数処理は

・賃金総額 → 1,000円未満切り捨て

・概算保険料の額又は確定保険料の額 → 1円未満切り捨て

となります。

問題 2

<H24年出題>

個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。

なお、事業の種類等は次のとおりである。

・事業の種類 飲食店

・当該事業に係る労災保険率 1000分の3

・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日 令和元年12月15日

・給付基礎日額 8千円

・特別加入保険料算定基礎額 292万円

| A | 8千円×107日×1000分の3 |

| B | 8千円×108日×1000分の3 |

| C | 292万円×12分の1×3か月×1000分の3 |

| D | 292万円×12分の1×3.5か月×1000分の3 |

| E | 292万円×12分の1×4か月×1000分の3 |

【解答】 E

ポイント! 保険年度の途中で特別加入した又は中途脱退した場合は「月割計算」

特別加入期間の月数に1か月未満の端数があるときは、1か月としてカウントします。

・保険年度の中途に特別加入者になった

承認日の属する月 → 1か月でカウントする

・保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった

地位の消滅の前日の属する月 → 1か月でカウントする

問題文の場合、特別加入の承認を受けたのは令和元年12月15日。12月は1か月でカウントします。令和元年度の特別加入期間の月数は、令和元年12月から令和2年3月までの4か月となります。

(注意)有期事業の場合は端数処理の方法が異なります。有期事業についての特別加入期間を全期間で端数処理しますので、注意してください。

問題 3

<H29年出題>

概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。

【解答】 ×

ポイント! 1円未満の端数は、1期分でまとめます。

170,000円÷3=56666.6666

第1期 → 56,668円

第2期、第3期 → 56,666円

問題 4

延滞金は、労働保険料の額が100円未満であるとき又は延滞金の額が10円未満であるときは、徴収されない。

【解答】 ×

延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(雇用保険法)

R2-225

R2.7.13 選択式の練習/再就職手当と就業促進定着手当のこと

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「再就職手当と就業促進定着手当」のことです。

「再就職手当」「就業促進定着手当」はどんなときに支給される?

・ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上

↓

・ 安定した職業に就いた

↓

・ 再就職手当の支給を受ける

↓

・ 再就職先に6か月以上雇用される

↓

・ 再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合

↓

・ 就業促進定着手当が支給される

では、どうぞ!

問 題

就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< A >(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下「早期再就職者」という。)にあっては、< B >)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< C >(早期再就職者にあっては、< D >)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。

【選択肢】

① 10分の1 ② 10分の2 ③ 10分の3 ④ 10分の4

⑤ 10分の5 ⑥ 10分の6 ⑦ 10分の7 ⑧ 10分の8

⑨ 10分の9 ⑩ 10分の10

【解答】

A ⑥ 10分の6

B ⑦ 10分の7

C ④ 10分の4

D ③ 10分の3

再就職手当の額

再就職手当の額

基本手当の支給残日数によって率が変わります。

3分の1以上 → 基本手当日額×(支給残日数×10分の6)

3分の2以上(早期再就職者) → 基本手当日額×(支給残日数×10分の7)

就業促進定着手当の額

就業促進定着手当の額

(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)×みなし賃金日額の算定に係る期間の賃金支払基礎日数

※上限あり

基本手当日額×(再就職手当×支給残日数×10分の4)

(再就職手当の給付率が 10 分の7の場合は、10分の3)

こちらもどうぞ!

<就業促進定着手当の支給申請手続>

受給資格者は、同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月間以上雇用される者であって、就業促進定着手当の支給を受けようとするときは、同日から起算して6か目に当たる日の翌日から起算して< E >以内に、就業促進定着手当支給申請書に、所定の書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

<就業促進定着手当の支給>

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して< F >以内に就業促進定着手当を支給するものとする。

【選択肢】

① 10日 ② 1か月 ③ 2か月

④ 7日 ⑤ 14日 ⑥ 21日

【解答】

A ③ 2か月

支給申請の手続きは、「再就職手当に係る安定した職業に就いた日から起算して 6 か月目に当たる日の翌日」から 「2か月以内」に行います。

B ④ 7日

こちらもどうぞ!

<H30年出題>

再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を支給することができる。

【解答】 〇

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労災保険法)

R2-224

R2.7.12 選択式の練習/事業主からの費用徴収

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「事業主からの費用徴収」です。

労災保険は、その事業が開始された日(労働者を使用した日)に、自動的に、保険関係が成立します。

ただし、徴収法では、事業主は「保険関係成立届」を保険関係が成立した日から10日以内に届け出ることが規定されています。

※保険関係成立届を提出しないと、政府が保険料を徴収できないからです。

もし、事業主が保険関係成立届を出していないうちに、労災事故が起こった場合でも労働者に対しては保険給付が行われます。しかし、事業主にはペナルティが課されることがある、それが今日のテーマです。

では、どうぞ!

問 題

政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額< A >。

一 事業主が< B >労災保険にかかる保険関係成立届を提出していない期間(政府が当該事業について認定決定をしたときは、その決定のあった日の前日までの期間)中に生じた事故

二 事業主が概算保険料のうち一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限までの期間は除く。)中に生じた事故

三 事業主が< B >生じさせた業務災害の原因である事故

【選択肢】

① を事業主から徴収しなければならない

② の全部又は一部を事業主から徴収することができる

③ で保険給付をしないことができる

④ 故意又は重大な過失により ⑤ 過失により

⑥ 故意又は過失により

【解答】

A ② の全部又は一部を事業主から徴収することができる

B ④ 故意又は重大な過失により

こちらもどうぞ!

<H19年出題>

事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。

【解答】 ×

「事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害」については、費用徴収の対象ですが、「労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害」については費用徴収の対象にはなっていません。

もう一問どうぞ!

<H20年出題>

事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届け出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。

【解答】 〇

「事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届け出をせず、保険料を納付していない場合」

・ 労働者に対する保険給付は通常どおりに行われる。(労働者に非はないので)

・ 政府は、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。(保険関係成立届を提出していない事業主には、保険給付にかかった費用の全部又は一部を払ってもらうことでペナルティをかけます。)

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-223

R2.7.11 選択式の練習/特定元方事業者の講ずべき措置

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「特定元方事業者の講ずべき措置」です。

特定元方事業者とは?

特定事業(建設業又は造船業)の元方事業者です!

建設業や造船業の現場では、同じ場所に複数の請負人が入り組んで作業を行うことが一般的です。

複数の企業が混在することによって起こりうる災害を防ぐため、特定元方事業者が講ずべき措置が定められています。

では、どうぞ!

問 題

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一 < A >の設置及び運営を行うこと。

二 作業間の連絡及び調整を行うこと。

三 作業場所を巡視すること。

四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための< B >に対する指導及び援助を行うこと。

(以下略)

【選択肢】

① 安全委員会 ② 現場組織 ③ 協議組織

④ 健康管理 ⑤ 安全管理 ⑥ 教育

【解答】

A ③ 協議組織

B ⑥ 教育

こちらもどうぞ!

<H20年出題>

特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全衛生のための教育を行う必要はない。

【解答】 ×

関係請負人の労働者に対する安全衛生教育は、特定元方事業者が行うのではなく、関係請負人である事業者が行わなければなりません。

特定元方事業者は、関係請負人の労働者に対する安全衛生教育を直接行うのではなく、「教育に対する指導及び援助」を講じることになります。例えば、教育を行う場所や資料の提供などの措置です。

もう一問どうぞ!

<H27年出題>

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

【解答】 ×

作業期間中少なくとも1週間に1回、ではなく、「毎作業日に少なくとも1回」です。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働基準法)

R2-222

R2.7.10 選択式の練習/高度プロフェッショナル制度の対象労働者の範囲

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「高度プロフェッショナル制度の対象労働者の範囲」です。

高度プロフェッショナル制度の導入の流れ

労使委員会を設置

労使委員会を設置

労使委員会で決議

労使委員会で決議

労使委員会の決議を労働基準監督署長に届け出

労使委員会の決議を労働基準監督署長に届け出

対象労働者の同意を得る(書面で)

対象労働者の同意を得る(書面で)

対象労働者を対象業務に就かせる

対象労働者を対象業務に就かせる

POINT! 定期報告

決議の有効期間満了

決議の有効期間満了

の労使委員会で決議すべき事項は、「対象業務」、「対象労働者の範囲」などですが、今日は、「対象労働者」がテーマです。

の労使委員会で決議すべき事項は、「対象業務」、「対象労働者の範囲」などですが、今日は、「対象労働者」がテーマです。

ではどうぞ!

問 題

高度プロフェッショナル制度の対象労働者

次のいずれにも該当する労働者

イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による< A >に基づき< B >が明確に定められていること。

ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の< C >の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。

【選択肢】

① 同意 ② 契約 ③ 合意

④ 職務 ⑤ 裁量 ⑥ 役割

⑦ 2倍 ⑧ 3倍 ⑨ 5倍

【解答】

A ③ 合意

B ④ 職務

C ⑧ 3倍

ロの要件をもう少し詳しく見てみましょう

基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額は、< D >円以上であること。

【選択肢】

① 850万 ② 1075万 ③ 1275万

【解答】

D ② 1075万

社労士受験のあれこれ

選択式対策(社保一般常識)

R2-221

R2.7.9 選択式の練習/社労士法・社労士の義務

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「社労士法・社労士の義務」です。

ではどうぞ!

問 題

社会保険労務士は、< A >労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、< A >労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は< B >を害するような行為をしてはならない。

社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その < C >を図るように努めなければならない。

【選択肢】

① 不当に ② 不正に ③ 虚偽に

④ 品位 ⑤ 品格 ⑥ 信義

⑦ 能力の向上 ⑧ 知識の研鑽 ⑨ 資質の向上

【解答】

A ② 不正に

B ④ 品位

C ⑨ 資質の向上

こちらもどうぞ!

こちらもどうぞ!

H15年出題

H15年出題

社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。

H13年出題

H13年出題

社会保険労務士は、行政機関の実施する研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。

【解答】

H15年出題 ×

H15年出題 ×

「不正行為の指示等」と「信用失墜行為」の罰則が逆です。

不正行為の指示等 → 罰則あり(3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)

信用失墜行為 → 罰則なし

H13年出題 ×

H13年出題 ×

行政機関の実施する研修ではなく、社会保険労務士会及び連合会が行う研修です。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(労働一般常識)

R2-220

R2.7.8 選択式の練習/厚生労働省の統計調査

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「厚生労働省の統計調査」です。

ではどうぞ!

問 題

<H26年選択>

労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は、事業所を対象として行われている< A >である。この調査は、統計法に基づいて行われる< B >であり、調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。

< A >は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、< C >についても調べている。

【選択肢】

① 労働力調査 ② 毎月勤労統計調査 ③ 就労条件総合調査

④ 基幹統計調査 ⑤ 一般統計調査 ⑥ 悉皆統計調査

⑦ 出勤日数 ⑧ 有給休暇日数 ⑨ 裁量労働対象者数

【解答】

A ② 毎月勤労統計調査

B ④ 基幹統計調査

C ⑦ 出勤日数

基幹統計調査とは?

基幹統計調査とは?

・ 基幹統計調査は、国の行政機関が作成する統計のうち総務大臣が指定する特に重要な統計。毎月勤労統計調査は「基幹統計調査」。

・ 国の行政機関が行う統計調査は、「基幹統計調査」と「一般統計調査」に分けられている。

・ 報告義務(報告の拒否や虚偽報告についての罰則規定)は、一般統計調査にはない基幹統計調査の特別な規定。

ついでにこちらもチェック

ついでにこちらもチェック

「就労条件総合調査」とは?

「就労条件総合調査」とは?

調査事項:企業の属性、労働時間制度、賃金制度、資産形成に関する事項

一般統計調査

厚生労働省が実施

「労働力調査」とは?

「労働力調査」とは?

目 的:我が国の就業・不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ること

調査範囲:我が国に居住している全人口

基幹統計調査

総務省が実施

たぶん、今年の本試験にはあまり関係ないです。ちょっとしたこと

令和2年7月7日に、「毎月勤労統計調査 令和2年5月分結果速報」が厚生労働省から公表されました。

現金給与総額(就業形態計)は、269,341 円で、きまって支給する給与は 258,366 円。きまって支給する給与のうち、所定内給与は 243,765 円(前年同月比0.2%増)、所定外給与は 14,601 円(前年同月比25.8%減)。

総実労働時間は、122.3 時間。そのうち、所定内労働時間は 115.0 時間(前年同月比7.4%減)、所定外労働時間は 7.3 時間(前年同月比29.7%減)。

→ 前年同月と比べて、所定外給与と所定外労働時間の減少が大きいですね。コロナの影響で残業が減ったことが想像できる数字です。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(厚生年金保険法)

R2-219

R2.7.7 選択式の練習/65歳未満の在職老齢年金

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「65歳未満の在職老齢年金」です。

「在職老齢年金」の問題は、65歳以上か65歳未満か、まずは年齢を確認してくださいね。

ではどうぞ!

問 題

60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が200,000円であり、その者の総報酬月額相当額が300,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は< A >円となる。

なお、加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、基本月額は加給年金額を< B >ものである。

【選択肢】

① 110,000 ② 90,000 ③ 15,000

④ 含めた ⑤ 除いた

【解答】

A ① 110,000

<1月当たりの支給停止額の計算>

(30万円+20万円-28万円)×2分の1

B ⑤ 除いた

基本月額=老齢厚生年金の額÷12

(老齢厚生年金の額から加給年金額は除く。)

こちらもどうぞ!

<H27年アレンジ>

特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は< C >円(加給年金額を除く。)となる。

【選択肢】

① 105,000 ② 95,000 ③ 10,000 ④ 190,000

【解答】

C ② 95,000

計算の手順

1.まず、総報酬月額相当額を計算する

240,000円 + (600,000円÷12) = 290,000円

2.基本月額+総報酬月額相当額を計算する

200,000円 + 290,000円 = 490,000円

280,000円を超えているので、在老の仕組みで支給停止される。

3.1月当たりの支給停止額を計算する

基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下の計算式を使う

(200,000円+290,000円-280,000円)÷2=105,000円

4.支給停止後の年金月額を計算する

200,000円-105,000円=95,000円

社労士受験のあれこれ

選択式対策(国民年金法)

R2-218

R2.7.6 選択式の練習/年金・旧法と新法

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「旧法と新法」です。

年金制度は「昭和61年4月1日」がポイントです。

昭和61年4月1日前の制度を旧法、昭和61年4月1日以後の制度を新法といいます。

昭和61年4月1日に、「基礎年金」が導入され、すべての職業の人が国民年金に加入することになり、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の区分ができました。

また、それまで任意加入だった会社員に扶養される妻(夫)が第3号被保険者として強制加入となりました。

1階に「基礎年金」、2階にサラリーマンや公務員が加入する厚生年金が乗っかる2階建ての年金制度になったのもこのときでした。

今日のテーマは旧法から新法への切り替えがテーマです。

ではどうぞ!

問 題

<H15年選択式>

年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

【選択肢】

① 大正15年4月1日 ② 大正15年4月2日 ③ 昭和40年4月2日

④ 初診日 ⑤ 20歳に達した日 ⑥ 障害認定日

【解答】

A ② 大正15年4月2日

新法の「老齢基礎年金」の対象は、原則として大正15年4月2日以降生まれの者

B ⑥ 障害認定日

障害認定日(受給権が発生する日)が昭和61年4月1日以降なら新法の障害基礎年金の対象になります。

引き続きこちらも!

①<H16年出題>

昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。

②<H16年出題>

昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。

【解答】

①<H16年出題> ×

旧法の国民年金の母子年金及び準母子年金は、今の遺族基礎年金にあたる年金です。新法施行日の前日(昭和61年3月31日)に、旧国民年金法の母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には、昭和61年4月1日以後も、そのまま母子年金、準母子年金として支給されます。遺族基礎年金への裁定替えはしません。

②<H16年出題> 〇

旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金は、母子年金、準母子年金の保険料納付要件などを満たさなかった場合の年金です。(「福祉」年金という名称に着目してください。)

旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金は、遺族基礎年金に裁定替えされ、遺族基礎年金として支給されます。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(健康保険法)

R2-217

R2.7.5 選択式の練習/全国健康保険協会のこと

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「全国健康保険協会のこと」です。

健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2つです。

今日は、「全国健康保険協会」について。

ではどうぞ!

問 題

全国健康保険協会について(以下「協会」という。)

協会に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。

理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。

理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。

監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。

理事長及び監事は、< A >が任命する。

理事は、理事長が任命する。

事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に< B >を置く。

< B >の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、< A >が各同数を任命する。

【選択肢】

① 内閣総理大臣 ② 厚生労働大臣 ③ 社会保障審議会

④運営委員会 ⑤ 評議会 ⑥ 理事会

【解答】

A ② 厚生労働大臣

B ④運営委員会

協会に置かれるのが「運営委員会」、支部ごとに設けられるのが「評議会」です。

引き続きこちらも!

協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、 < C >。これを変更しようとするときも、同様とする。

協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の< D >までに完結しなければならない。

協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後< E >以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

【選択肢】

① 厚生労働大臣に届け出なければならない

② 厚生労働大臣の許可を受けなければならない

③ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない

④ 4月30日 ⑤ 5月31日 ⑥ 6月30日

⑦ 1か月 ⑧ 2か月 ⑨ 3か月

【解答】

C ③ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない

B ⑤ 5月31日

C ⑧ 2か月

こちらもどうぞ!

<H23年出題>

全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。

【解答】 ×

厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。

厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

★評価をするのは厚生労働大臣。評価を行ったら、協会にフィードバックし、公表する。

社労士受験のあれこれ

問題の解き方(徴収法)

R2-216

R2.7.4 第1種特別加入保険料率の決め方

選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。

本日は「第1種特別加入保険料率の決め方」です。

中小事業主が労災保険に特別加入した場合の労災保険率は?

では、どうぞ!

問題

<H26年出題>

第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される保険料率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。

【解答】 ×

「通勤災害に係る災害率」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。

特別加入者には、「二次健康診断等給付」は行われませんよね?

ですので、「二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率となります。

※なお、「二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率」は現在ゼロなので、第1種特別加入保険料率は、通常の労災保険料率と同じ率です。

社労士受験のあれこれ

選択式対策(雇用保険法)

R2-215

R2.7.3 選択式の練習/基本手当の日額の算定ルール

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

本日は、「基本手当の日額の算定ルール」です。

基本手当の日額の算定手順

① 賃金日額を算定する

↓

② 賃金日額に一定の率を乗じた額が「基本手当の日額」となる

ではどうぞ!

問 題

<賃金日額の算出>

(原則) 賃金日額は、< A >において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を< B >で除して得た額とする。

(最低保障)

① 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の< C >に相当する額

② ①のほか賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1か月を30日として計算する。)で除して得た額と①の額との合算額

【選択肢】

① 算定基礎期間 ② 被保険者であった期間 ③ 算定対象期間

④ 総日数 ⑤ 労働した日数 ⑥ 180

⑦ 100分の60 ⑧ 100分の70 ⑨ 100分の80

【解答】

A ③ 算定対象期間

B ⑥ 180

C ⑧ 100分の70

次は「基本手当の日額」です!

<基本手当の日額の算定>

基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算する。

賃金日額に乗じる一定の率は、原則として100分の80から100分の< D >までの範囲で定められている。

また、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< E >までの範囲で定められている。

【選択肢】

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50 ⑥55