合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「配偶者加給年金額」

R7-276 05.31

配偶者加給年金額(老齢厚生年金・障害厚生年金)

★まず、老齢厚生年金に加算される加給年金額をみていきましょう。

加給年金額の対象になるのは、「配偶者」と「子」です。

今回は、「配偶者」を中心にみていきます。

<加給年金額のポイント!>

・老齢厚生年金の受給権者(加給年金額が加算される人)

→ その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であること

・加給年金額の対象になる人

→ 受給権者がその権利を取得した当時、受給権者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子

→老齢厚生年金の権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時、受給権者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子

※子の条件→ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子

★次に、障害厚生年金に加算される加給年金額をみていきましょう。

<加給年金額のポイント!>

・障害厚生年金の受給権者(加給年金額が加算される人)

→ 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当すること(3級には加給年金額は加算されません)

・加給年金額の対象になる人

→ 受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者

(受給権が発生した後で生計を維持することになった場合でも加給年金額の対象になる)

過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。

【解答】

①【R2年出題】 〇

・老齢厚生年金の加給年金額

配偶者 | 224,700円×改定率 |

子 | 2人目まで 224,700円×改定率 3人目以降 74,900円×改定率 |

(法第44条第2項)

②【H30年出題】

被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】

②【H30年出題】 ×

被保険者資格を喪失した際に(退職時改定により)、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、加給年金額が加算されるようになります。

(法第44条第1項)

③【R3年出題】

老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級又は2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

【解答】

③【R3年出題】 ×

法第46条第6項で、「加給年金額が加算された老齢厚生年金については、その者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。」と規定されています。

問題文は、「老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害厚生年金(1級・2級・3級)及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。」となります。

加算対象の配偶者が3級の障害厚生年金を受給している場合でも、配偶者についての加給年金額は支給停止されます。

④【R4年出題】

加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

【解答】

④【R4年出題】 〇

加給年金額の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合は、夫に加算されていた加給年金額は支給が停止されます。

⑤【H28年出題】

配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】

⑤【H28年出題】 ×

配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は引き続き支給されます。

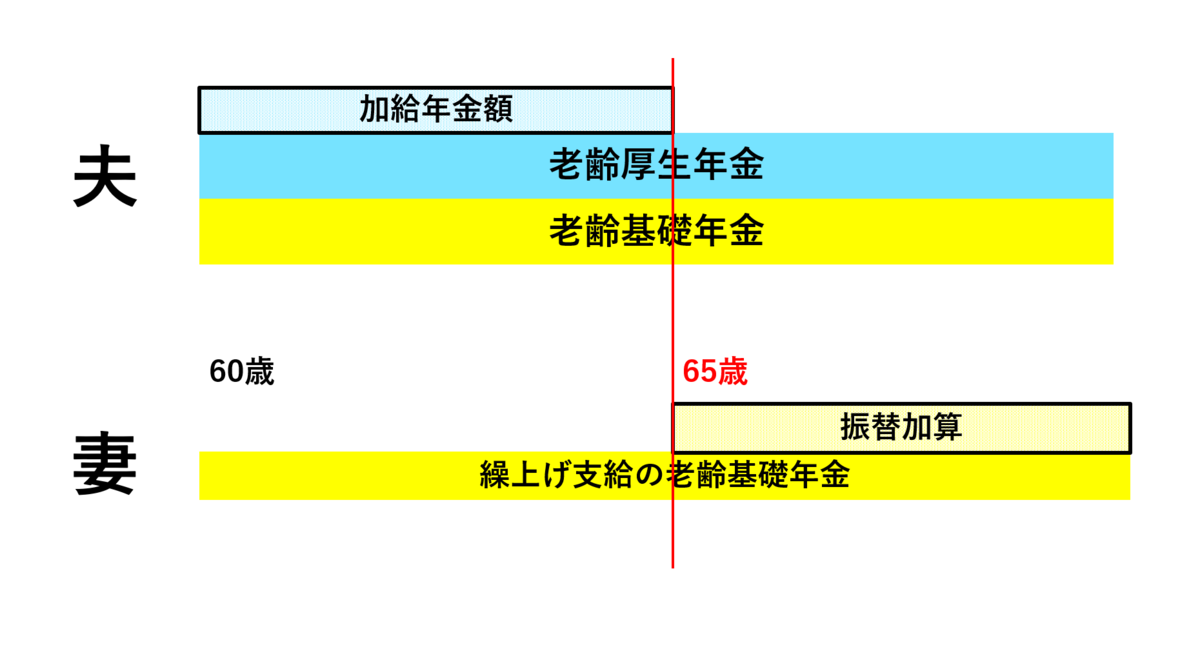

イメージ図をみてみましょう。

⑥【H30年出題】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

【解答】

⑥【H30年出題】 ×

受給権者の生年月日が「遅い」ほど特別加算の額は大きくなります。

★配偶者加給年金額には「特別加算」が加算されます。

受給権者の生年月日 | 特別加算の額 |

昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,200円×改定率 |

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,300円×改定率 |

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 99,500円×改定率 |

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 132,600円×改定率 |

昭和18年4月2日~ | 165,800円×改定率 |

特別加算のポイント!

・生年月日は「老齢厚生年金の受給権者の生年月日」。加算の対象になっている配偶者の生年月日ではありません。

・特別加算が加算されるのは、「昭和9年4月2日」以降生まれ。

・生年月日が若いほど、特別加算の額が大きくなる

・昭和18年4月2日以降生まれは一律

⑦【R4年出題】

昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】

⑦【R4年出題】 ×

障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、特別加算はありません。

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします