合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「受給期間の延長」

R8-018 9.11

定年退職者等の受給期間の延長

定年等で退職した場合は、受給期間の延長が認められます。

例えば、4か月間、求職の申込みをしないことを希望した場合、原則の受給期間 (1年間)に求職の申込みをしないことを希望する期間(4か月間=猶予期間といいます)がプラスされ、受給期間は1年間+4か月となります。

なお、猶予期間は最大で1年間ですので、受給期間は最大2年間となります。

※所定給付日数が360日の就職困難者の場合は、原則の受給期間(1年+60日)が最大1年間延長されますので、受給期間の最大は2年と60日となります。

では、条文のポイントを確認しましょう。

■延長できる条件

・受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が定年(60歳以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるもの

・離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合

・厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た

↓

・原則の受給期間(基準日の翌日から起算して1年(就職が困難なものは1年+60日)に求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間が受給期間となります。

(法第20条第2項)

では、過去問を解いてみましょう

★受給期間の延長が認められる理由

①【R7年出題】

60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。

【解答】

①【R7年出題】 〇

・受給期間の延長が認められる「定年退職者等」とは、次のいずれかの理由で離職した者です。

① 60歳以上の定年に達したこと

② 60歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと

③ 船員が50歳以上の定年に達したこと

④ 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと

→ ②又は④について

・60歳(船員は50歳)以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合とは、定年制に準じる場合、すなわち、労働協約、就業規則等により、個人的な契約ではなく制度的に退職の期限(退職の期限については、不確定期限)も含まれる。)が定められている場合に限られます。

・また、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要であるので、例えば、定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、「再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、これに該当しない。」とされています。

(行政手引50281)

問題文の場合は、再雇用の期限(65歳)の到来前の、63歳の更新時に更新を希望せずに退職していますので、受給期間の延長は認められません。

②【R7年出題】

船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。

【解答】

②【R7年出題】 ×

「船員が50歳以上の定年に達したこと」により離職した場合は、受給期間の延長が認められます。

(行政手引50281)

★受給期間の延長申請の手続

③【R7年出題】

定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。

【解答】

③【R7年出題】 ×

「1か月以内」ではなく、「2か月以内」にしなければなりません。

条文を読んでみましょう。

則第31条の3第1項、第2項 受給期間の延長の措置の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。 ② 申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 |

④【R7年出題】

受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。

【解答】

④【R7年出題】 ×

受給期間延長の申出は、本人が公共職業安定所に出頭した上で行うのが原則です。

ただし、疾病又は負傷その他やむを得ない理由のために申請期限内に公共職業安定所に出頭することができない場合に限り、「その理由を記載した証明書を添付の上、代理人又は郵送等によって行うことができる」とされています。

(行政手引50283(3))

延長の申出を郵送により行うことは可能です。

★受給期間が延長される期間

⑤【R7年出題】

定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。

【解答】

⑤【R7年出題】 ×

・定年退職者等の受給期間の延長が認められた場合にも、法第20条第1項の受給期間の延長(疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合の延長)が認められます。

→ 定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き

30日以上職業に就くことができない日がある場合には「さらに受給期間の延長が認められる」とされています。

(行政手引50286(6))

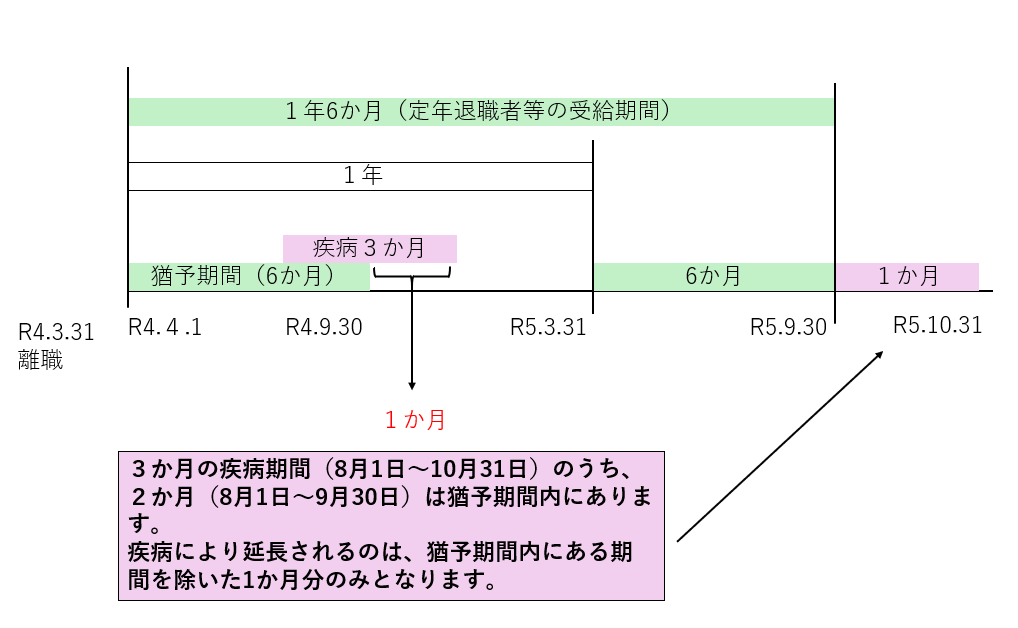

⑥【R5年選択式】

60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年< A >まで認められる。

<選択肢>

① 7月31日

② 9月30日

③ 10月31日

④ 12月31日

【解答】

<A> ③ 10月31日

(行政手引50286(6))

図で確認しましょう

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします

YouTubeはこちらからどうぞ!