合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労働基準法

R6-331 7.23

労基法で派遣労働者についてよく出るところ【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労働基準法です。

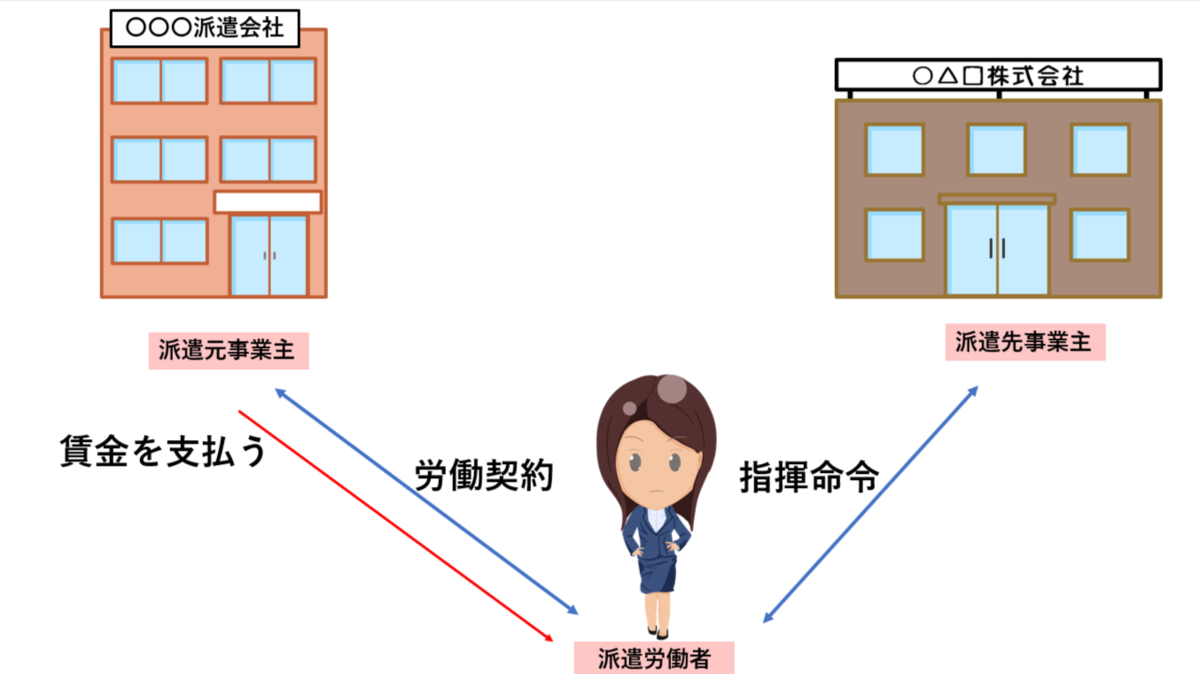

「労働者派遣」について、「派遣労働者」・「派遣元事業主」・「派遣先事業主」の関係を確認しましょう。

下の図を見てください。

労働基準法上の義務は、労働契約関係にある派遣元事業主が負うのが原則ですが、一部、派遣先事業主が負う場合もあります。

過去問でチェックしましょう。

では、過去問をどうぞ!

①【R2年出題】

派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。

【解答】

①【R2年出題】 ×

派遣先の事業に適用される規定もありますので、派遣先の指揮命令権者が使用者になることもあります。

(派遣法第44条動労基準法の適用に関する特例)

②【H30年出題】

派遣先の使用者が、派遣中の労働者に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる直接払の原則に違反しない。

【解答】

②【H30年出題】 〇

派遣労働者に賃金を支払う義務があるのは、派遣元です。派遣元からの賃金を、派遣先が手渡すことだけであれば、直接払の原則に違反しません。

(昭61.6.6基発333号)

③【H18年出題】

労働者派遣中の労働者の休業手当について労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が天災事変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになる。

【解答】

③【H18年出題】 〇

休業の際、休業手当を支払う義務は、派遣元にあります。

派遣労働者の休業手当について使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。派遣元の使用者について、派遣労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断します。

(昭61.6.6基発333号)

④【H29年出題】

派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

【解答】

④【H29年出題】 ×

派遣労働者に対する労働条件(労働時間、休憩、休日等も含めて)の明示は、労働契約を締結する際に「派遣元」の使用者が行います。

なお、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により「派遣先の事業のみ」を派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされています。

(昭61.6.6基発333号、労働者派遣法第44条)

⑤【H17年出題】

派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。

【解答】

⑤【H17年出題】 ×

派遣先の使用者が、派遣労働者に時間外・休日労働を行わせる場合は、「派遣元」の事業場で、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

(昭61.6.6基発333号、労働者派遣法第44条)

⑥【H25年出題】

労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

【解答】

⑥【H25年出題】 〇

派遣労働者については、「派遣元」で36協定を締結しますので、派遣元の労働者には派遣労働者が含まれます。

問題文は、「派遣先」ですので、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含みません。

(昭61.6.6基発333号)

⑦【H16年出題】

派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。

【解答】

⑦【H16年出題】 〇

派遣労働者については、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、「派遣元」の事業についてなされます。

代替労働者の派遣の可能性も含めて、「派遣元」の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することになります。

(昭61.6.6基発333号)

⑧【H25年出題】

派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

【解答】

⑧【H25年出題】 〇

派遣労働者に関して、就業規則の作成義務を負うのは、「派遣元」の使用者です。常時10人以上の人数には、派遣中の労働者も含みます。

(昭61.6.6基発333号)

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします