合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

毎日コツコツ。継続は力なり。

社会保険労務士合格研究室

過去問から学ぶ 労災保険法

R6-343 8.4

障害補償給付「準用」「加重」「併合繰上げ」「変更」【社労士受験対策】

過去問から学びましょう。

今日は労災保険法です。

障害補償給付の重要ポイントを過去問でチェックしましょう。

過去問をどうぞ!

①【H21年問6】

障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。

【解答】

①【H21年問6】 〇

<障害等級の準用>

障害等級表には、類型的な身体障害が掲げられています。障害等級表に掲げられていない障害は、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げる障害に準じて障害等級が認定されます。

(則第14条第1項、第4項)

②【H21年問6】

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。

【解答】

②【H21年問6】 ×

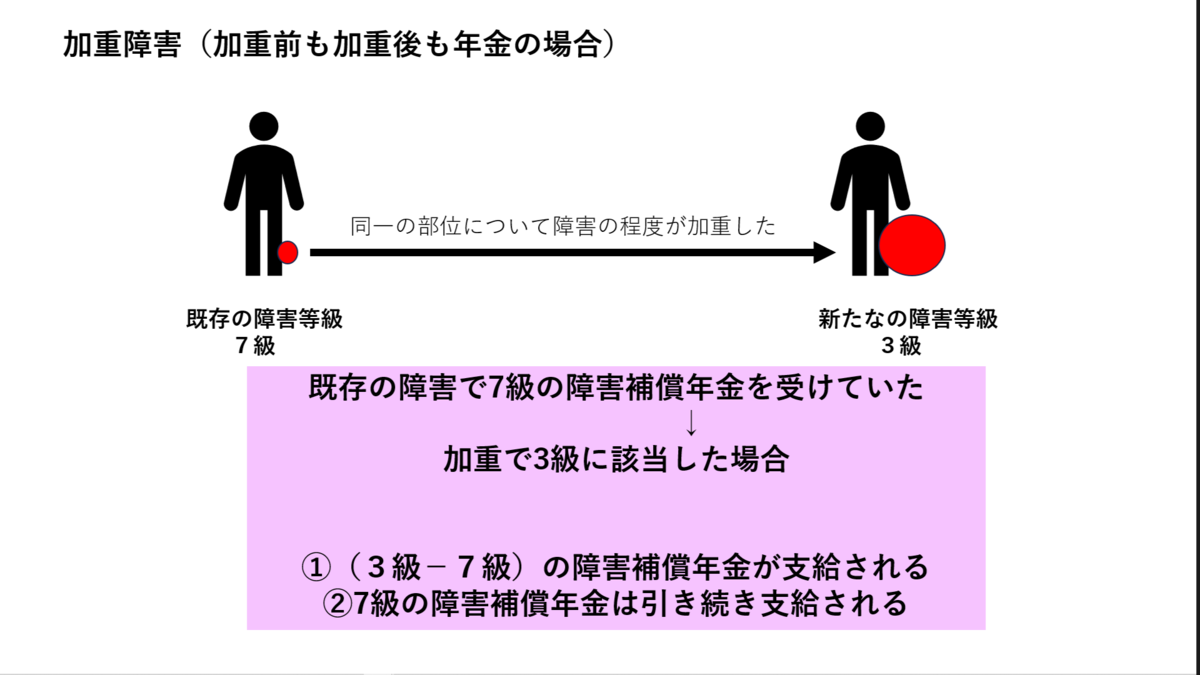

<加重障害>

既に身体障害のあった者が、新たな業務災害により、同一の部位について障害の程度が加重した場合は、加重した障害等級に応ずる障害補償給付となります。

加重する前も加重した後も年金の等級の場合、その額は、現在の障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既にあった障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額となります。

なお、既存の障害に係る従前の障害補償年金は、引き続き支給されます。

(則第14条第5項)

※下のイメージ図もご覧ください。

③【H21年問6】

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。

①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合 第7級

②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級

③第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級

【解答】

③【H21年問6】 〇

<併合・併合繰上げ>

障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級によるのが原則です。

ただし、一定の場合は等級が繰り上げられます。

問題文を例にしてみましょう。

①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合

↓

第13級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を1級繰り上げ7級となります。

②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合

↓

第5級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を3級繰り上げて1級となります。

③第6級及び第8級の2障害がある場合

↓

第8級以上に該当する障害が2以上あるので重い方を2級繰り上げて4級となります。

(則第14条第3項)

④【H21年問6】

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

【解答】

④【H21年問6】 〇

<加重障害>

②と同じです。

ただし、加重前が一時金で加重後が年金の場合の給付額は、新たな等級の年金額から既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額となります。

(則第14条第5項)

⑤【H21年問6】

障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。

【解答】

⑤【H21年問6】 〇

<変更>

障害の程度が自然的な経過により増進し、又は軽減した場合の規定です。

例えば、3級の障害補償年金を受ける者の障害の程度が、自然的経過により5級に軽減した場合は、新たに該当することとなった5級の障害補償年金が支給され、その後は、従前の3級の障害補償年金は支給されません。

この規定は、障害補償年金から障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)への変更です。

もともとが障害補償一時金の場合は、適用されません。

(第15条の2)

社労士受験のあれこれ

毎日コツコツYouTubeチャンネル

チャンネル登録よろしくお願いします